“中小学生减负与创新素质培养”教育实验效果分析

一、教育实验的研究背景

减轻中小学生过重的课业负担,是我们在贯彻执行《国家中长期教育改革和发展规划纲要》的过程中着力要解决的问题。更是关系到中国亿万儿童青少年身心健康发展和创新素质及实践能力培养的重大战略问题。围绕这一问题,我们开展了一系列实践探索。在研究项目的执行过程中。我们采用科学的课业负担与创新素质测量工具,监测学生在这些核心变量上的发展和变化,以为实践工作提供反馈和支撑。本文将扼要介绍调查数据分析的结果,以之作为教育实验效果的部分证据。

二、3371名中小学生课业负担

和创造性人格的发展状况

在开展实验研究之前,为了深入地了解中小学生的课业负担和创新素质的核心变量——创造性人格的发展状况,我们组织了陕西省的13所中小学,于2011年2~3月,对一至八年级的3371名学生实施了问卷调查。我们自行编制了《中小学生课业负担问卷》,包括主观感受和时间投入两个维度;并使用美国《威廉斯创造力倾向测量表》作为创新素质的测评工具,该工具从冒险性、好奇心、想象力和挑战性4个方面测查创造性人格状况。

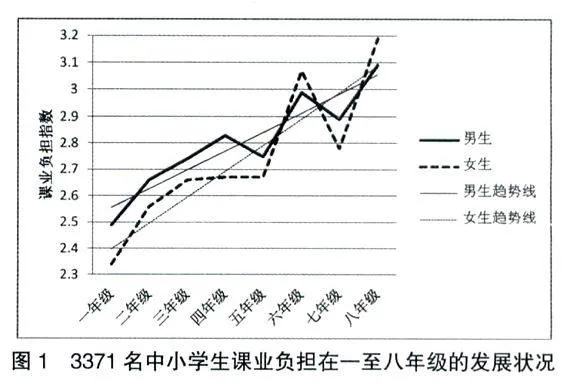

在所调查的学生中,包括初中生767名,小学生2604名。调查结果显示。无论是男生还是女生。从一年级到八年级,学生们的课业负担连年加重(见图1),而创造性人格发展水平却逐年下降(见图2)。这表明,随着儿童青少年课业负担的逐年加重。与创新人才核心素质最密切相关的冒险精神、对知识和探索的好奇心、想象力水平和敢于应对挑战的态度却逐年降低。简而言之。学生们越学习越不爱学习、越学习越没有创新精神。具体而言,课业负担方面,在五年级之前,男生的课业负担一直高于女生,而五年级之后则互有消长,不相上下,无论男生还是女生,在八年级都达到课业负担的最高值;创造性人格方面,一年级时,男生显著高于女生,到二年级时。男生的创造性人格水平迅速下降,与女生相近。到六年级时,男生的创造性人格水平降到最低,初中之后虽有反弹,但再也达不到小学一年级时的水平,女生创造性人格的最低值出现在八年级,而男生则出现在六年级。我们只调查到八年级的学生为止,如果随着年级的增高进一步扩大样本,相信结果将不容乐观。

上述结果就是我们最明显的“学情”,不仅是我们研究的出发点,也应该是任何中小学教育教学改革和政策制定的出发点。

三、实验效果分析

在过去的两个学期里,从中小学的“学情”、“校情”和科学规律出发,我们实施了一系列的教育实验改革。在有的实验学校,实施的是全面铺开的改革方式,而在有的实验学校,则实施了局部的改革。以下我们将以西安小学为例,综合分析本次教育实验的阶段性效果。

1.对学生发展的影响

我们在西安小学每个班级随机选取15名左右的学生作为追踪样本,分别于2011年3月和10月实施了问卷调查。共有438人被招募到调查之中。以下是调查结果。

(1)课业负担的变化

经过一系列的教育教学改革,学生的课业负担明显减轻。

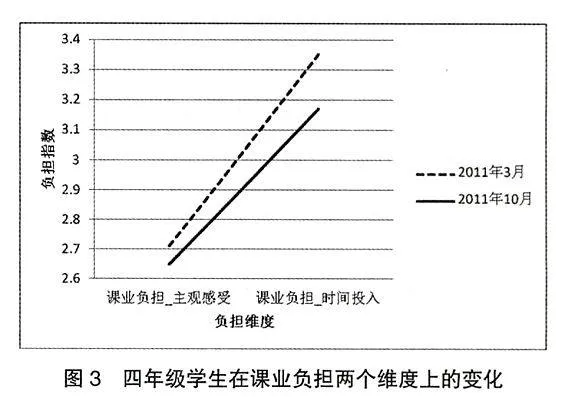

图3呈现了四年级学生在课业负担的两个维度,即主观感受和时间投入上的变化趋势。从3月份教育实验开始阶段到10月份,四年级学生主观感受到的课业负担和整体上投入学习的时间都有所降低。这一结果说明了教育实验的效果,让学生主观上觉得学习给自己带来的压力和负担降低,而客观上投入学习的时间也有所降低。

图4则呈现了学习负担变化的另一种方式,即三年级学生在课业负担的整体上是下降的。但主要是在主观感受上,而在投入到学习中的时间上却有小幅的增加。这也说明了教育实验的效果和教育教学改革应该坚持的方向。也就是说,减负并不只是意味着学生学习时间和学习量的减少,而是增加课堂教学、课后作业和学生评价的创造性设计,增加学习过程的趣味性,让学生觉得学习活动本身是乐趣无穷的。这样即便是增加了学习的量,学生也并不觉得枯燥和厌烦,反倒是能够在求知中获得快乐,越学越喜欢学。

此外,学生课业负担的减轻还表现在学生对以下问卷调查项目的回答上。

①在“我觉得上课很烦”这个项目上,回答“从不这样”的学生人数从39%增加到46.5%,回答“总是这样”的人数从2.5%下降到1.4%。

②在“我觉得学习是一件有趣的事情”这个项目上,回答“经常这样”和“总是这样”的学生人数从47.9%增加到56.2%。

这说明学生对课堂教学的满意度已经有了大幅度的上升。“思维型”课堂教学的引入功不可没。课堂教学是减轻学生过重课业负担和培养学生创新素质的主阵地,在这方面。教师教育教学水平的提高将是一个长期的过程。在课堂教学的过程中,一定要更加关注学生思维状态、参与状态、情绪状态、注意状态、交往状态和生成状态。

③在“我喜欢完成各科教师所布置的作业”这个项目上,回答“经常这样”和“总是这样”的学生人数从42.7%增加到45.3%。

④在“周一到周五,平均每天我做各科教师所布置作业的时间”这个项目上,回答“1小时以下”的学生人数从24.9%增加到30.4%。

这说明课题组所推进的作业布置工作已经初见成效,教师通过认真设计作业,创新作业形式,实现作业分层和激发学生做作业的兴趣,能够很好地引导学生完成作业,且不会占用太多的课外时间。这样自然就减轻了学生的课业负担。

⑤在“周一到周五,放学后我的业余活动时间”这个项目上,回答“3小时以上”的学生人数从8.7%增加到14.3%。

⑥在“在节假日里。我每天的业余活动时间”这个项目上。回答有1-5小时及以上长度活动时间的学生人数从63.6%增加到76%。

这说明,随着减负与创新素质培养教育实验的实施,无论是学生平时的业余活动时间,还是节假日学生的业余活动时间,都有较大幅度的增加,这些时间可以用于儿童青少年锻炼身体、参与娱乐体育活动和自由探索等。

(2)创新素质的变化

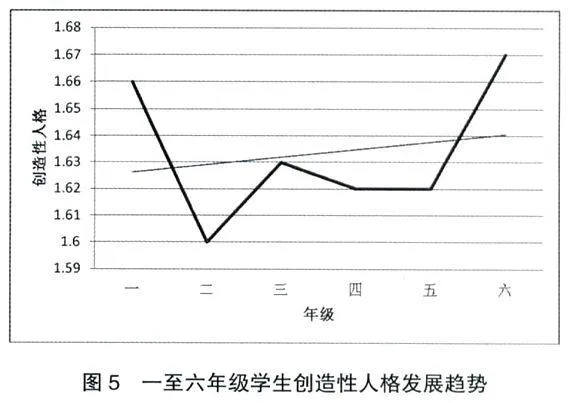

如果学生喜欢学习、喜欢探索、敢于冒险和迎接挑战,他们就能在学习的过程中发展好奇心、想象力和批判性思维、发散思维这样的创新素质。他们就能随着知识的积累而获得创造性人格和创造性思维的持续发展。同时,当他们在参加业余活动时,也不会把放松的时间当成对“辛苦学习”的一种逃离和回避,而是当成另一种形式的对世界的体验和探索。当成对书本知识的一种重新审视和检验。图5、图6是基于2011年10月的调查绘制的。反映了减负与创新素质培养教育实验对儿童创新素质的影响效果。

图5表明经过一个学期的教育实验,被调查的一至六年级学生的创造性人格的发展趋势。从图中趋势线的变化可以看出。儿童创造性人格发展的整体趋势是上升的。六年级达到创造性人格的最高值。具体而言,一年级到二年级,儿童的创造性人格有个下降的过程,之后三至五年级相对变化不大。六年级发展到小学阶段的最大值。这一趋势从根本上改变了前述大规模调查的儿童创造性人格随着年级增高而逐年下降的发展过程。充分说明了本教育实验的阶段性效果。然而,新的儿童创造性人格发展在小学阶段呈近似W型的趋势,也说明了减负与儿童创新素质培养工作的复杂性和难度,值得进一步在细节上探索不同年级儿童课业负担与创新素质培养的实施方案,以取得更加理想的实验效果。

图6表明实施教育实验之后,从一年级到六年级,儿童想象力的发展趋势。由图可知。想象力在小学阶段整体的发展趋势是上升的,也就是说,学生越学习其想象力越丰富,这对于其创新素质的发展而言,是特别重要的人格基础。其中。想象力上升幅度最大的阶段是在二年级到三年级阶段,之后到四年级下降,然后又逐年上升。有哪些因素会造成儿童不同年级的想象力及其他创新素质指数的下降,是一个值得持续关注的问题。

2.对教师和学校发展的影响

在教育实验的过程中,我们坚持“观念转变是基础”、“教师培训是关键”和“制度建设是保证”的原则。通过一系列系统设计的实验方案促进了教师和学校的长足发展。首先,通过一系列的校领导座谈会、学校中层领导座谈会、教师座谈会、学生座谈会和家长座谈会,使他们在减负与创新素质培养方面建立正确的教育教学观念,深刻理解学生课业负担的来源及其危害、培养儿童创新素质的必要性及实施途径等,使得各个群体都成为减负与创新素质培养工作的合力源泉。进而,构建了以减负的监测、举报、公告和问责制度为核心的减负与创新素质培养制度体系,将学校管理科学化,将创新的探索常态化。同时,我们认识到,要实现教育实验预期的效果,有针对性、系统设计的教师培训至关重要。因此,我们特别重视和加强有关教师发展的交流、培训和指导工作。具体做法:第一,开展教学理论培训,主要包括减负的理论依据、实施途径;课堂教学规律;学生学习规律;教师专业能力:学生能力发展与培养途径;学科教学;发展性评价;学思维活动课程等。第二,实施教学能力实训。主要包括对教学设计能力、课堂互动能力、课堂提问能力、信息技术应用能力等的实训。第三,组织教学经验交流。在教师自学、实践和反思的基础上,每个学科组集体讨论教学设计、作业布置、评价方式和教学改革,学校定期组织全校不同学科之间的交流。并举行了基于本课题的“中小学生减负与创新素质培养”和“教育管理创新”专场报告会。第四,教学行为现场指导。课题组成员经常到实验学校进行现场指导,召开分学科的教学研讨会、及时总结经验,解决存在的问题。第五,引导教师生涯规划。我们从心理学和教育学的规律出发,引导教师制定个人发展规划,明确各自的责任与努力方向。第六,开展学校领导和教师的心理支持活动。我们组织了“改革中的心态管理”和“幸福教师的心理资本”等一系列的教育教学改革中针对学校领导和教师的心理支持活动。第七,引领教师参加教科研。我们引导教师参加教育科学研究、注重过程性指导和方向引领,并组织专门的优秀论文颁奖典礼,编制专门的论文集,取得了很好的效果。上述工作都促进了教师和所在学校的跨越式发展。从而服务于减负与创新素质培养的工作目标。

3.对中小学生减负与创新素质培养工作的贡献

本教育实验成功地为中国的教育改革探索出“大学一中小学共舞”模式。具体实施方法是大学贡献自己在教育学、心理学和管理学等方面的研究积累,带动和引领中小学的教育教学改革。中小学则通过务实的实践探索和可靠的执行力,让理想的教育理论和理念、让科学的操作模式落地生根,从而促进自身的长足发展。这种模式使得大学研究人员和中小学领导、教师有可能按着相同的“旋律”,如“减负与创新素质培养”,各自跳好自己的舞步,双方均从中获得有价值的“体验”。大学的研究不再是空中楼阁、中小学的实践不再盲目和缺乏系统化,更重要的是。切实实现中小学生的减负与创新素质培养这一目标。

作者单位陕西师范大学教师专业能力发展中心

(责任编辑 王永丽)