外刊概要

南海问题“绑架”中美关系

【美】《华盛顿季刊》2012年 春季号

Ulrich Speck

最近两年,南海局势持续紧张,有关各方围绕领土主权、海洋资源、航行自由等问题争执加剧,美国、印度等国也相继卷入其中,问题正变得越来越复杂。美国在南海问题上的态度“实际上已经非常明朗”,其“默许”菲、越等国的利益主张,重申对盟友的安全承诺,加强同日、韩、印、澳等国的联系,各种政策举措与重返亚太的战略调整紧密联系在一起,中国政府已明显感觉到压力。目前,南海问题已经“超越”传统的地区热点问题,正在将中美两国拖入一场潜在的战略对抗中。中国的战略选择是“缓和”局势,但美方“被盟友利益绑架”,对中国保持强硬姿态。这种“消极对抗”局面易转化为“积极对抗”,长期而言不可持续,它既没有解决实际问题,又给中美关系带来巨大风险。(董春岭)

东盟:不协调的危险

【马】《当代东南亚》2012年4月

Matthew Davis

回顾历史,东盟独特的地区政治和身份认同产生了互不干涉内政、协商一致的“东盟方式”。至今,其实践和制度化仍与此密切相关。但人们常常指责东盟的这种方式使得其在处理缅甸等问题时松散无力,主张东盟应该向欧盟学习,建立具有强制力的机制。其实,东盟在过去十年里没能在缅甸问题上发挥更大影响力,不能简单归咎于没有形成强制性机制、对地区人权事务缺乏监管权等。在深入分析和评估东盟对缅甸政策后发现,东盟在缅甸问题上所付出的精力其实并不少,也发表过各种各样的声明和新闻公告,只是这些政策和声明常常互不协调,有时甚至相互矛盾,从而导致其作用相互抵消。究其源,东盟过于重视形成一致立场抵制西方的批评,反而忽视了要形成一个统一的对缅政策。(陈庆鸿)

“博科圣地”的崛起

【英】《新非洲人》2012年4月

Zack Warner

“博科圣地”(Boko Haram)是活跃于西非尼日利亚的一支伊斯兰激进组织,2002年成立,2011年8月因制造“联合国大楼爆炸案”而轰动世界。“博科圣地”在非洲豪萨语中意为“西方教育是罪恶的”,它主张在尼日利亚推行严格的伊斯兰教法,同时反对西方科学文化、现代教育、选举制度,甚至反对穿衬衫、短裤等,被称为“尼日利亚的塔利班”。2009年起,该组织因尼日利亚政府对其进行清剿而展开更大规模的恐怖袭击活动。仅在2012年的第一个星期,即有250人死于“博科圣地”的爆炸袭击。“博科圣地”的崛起,为原本民族宗教就很复杂、经济发展严重不均的尼日利亚增添了更加沉重的负担。为此,尼政府于2012年初计划投入约55亿美元作为国家安全经费,并宣布对“博科圣地”开战。(杨之桄)

复兴之路十分漫长

【俄】《侧翼》2012年4月16日

4月11日,普京向俄国家杜马(议会下院)发表任内最后一次政府工作报告,并接受议员提问。在报告中,普京称俄罗斯2012年国内生产总值已经恢复到金融危机前的水平。根据目前的形势,俄政府将优先在履行社会责任和重塑国际形象两方面做文章,争取在两三年之内把俄罗斯打造成世界上最大的经济体之一。这位即将上任的总统还重申将在未来创造25万个就业岗位,并将俄罗斯投资环境的世界排名从第120位提升至第20位。虽然普京的工作报告“慷慨激昂”,但俄罗斯国内专家普遍对普京在新任期内实现其承诺的目标不抱有太大信心,认为不平衡发展的结构性问题依然存在,人口减少和养老金制度改革必将导致税收增加,这将对企业和普通民众产生不利影响。由此看来,俄罗斯的复兴之路十分漫长,而目前似乎还在原地踏步。(叶天乐)

如何实现日本经济的复兴

【日】《钻石周刊》 2012年4月14日

野口悠纪雄

近年来,中国等新兴国家实现工业化,家电、相机等工业制品价格降低。日本制造业已没有在国际竞争中获胜的希望。因此,日本必须发展金融业、IT业等高端服务业以吸收剩余劳动力。但日政府此前的政策却是试图延长制造业的生命,其实施的金融宽松政策确保日元汇率2003年~2007年处于异常低位,使此间制造业出口增加。经济危机后,又实施雇佣补贴和环保产品购买补贴,振兴电机与汽车业。但2011年日本家电行业仍然巨亏,出口出现赤字。日本制造业已走上与日本农业类似的道路,即依赖政府补贴,效率日渐低下。要实现转型,首先,政府不应再补贴传统制造业,停止实施宽松的金融政策。其次,应缓和对服务行业的法律限制,发挥市场作用,最后,应实施人才开国,引进海外专业人才,学习欧美,努力做大蛋糕,增加人均收入。目前,中国优秀大学生工资仍远低于日本同类人才,日本必须抢在中国工资上涨前吸纳人才。日本制造业也不应拘泥于把生产环节放在国内,而应学习苹果公司,加强研发、设计与品牌营销,在新兴国家进行生产,拓展发达国家市场。(徐永智)

苏格兰独立的经济考量

【英】《经济学人》 2012年4月14日至4月20日

近日苏格兰要求独立的呼声愈发强烈,苏格兰人若真是因政治与文化要求独立,那么为此奋斗无可厚非,因为没有任何东西能代替民族自豪感。但在讨论是否独立时,经济往往超过政治与文化成为主要考量因素。一项民调发现,如果独立使每个苏格兰人的年收入减少500英镑,则只有21%的人支持独立;而留在英国也会减少收入,那么投票留下的人只占24%;如果不独立,增加的收入差不多够买一部新iPad,则几乎每个人都支持留下。在独立对经济有何影响这个问题上,整个社会分歧很大。民族主义者认为,由于北海的石油与天然气,苏格兰在财政上补贴了整个英国,因此独立对经济有利。非民族主义者则认为苏格兰是个一味追求补贴的寄生虫。这两种观点在短期内都是错误的。假设独立的苏格兰仍然可以在其水域生产同样多的石油与天然气,这在税收上的收益大致与其失去的现有联合王国的补贴相当。但将来的情况就难以确定了。从使用何种货币、吸引投资、债券收益以及应对金融危机的能力看,独立后的苏格兰不容乐观。苏格兰可能因独立而成为一个脆弱的欧洲边缘经济体。(王博文)

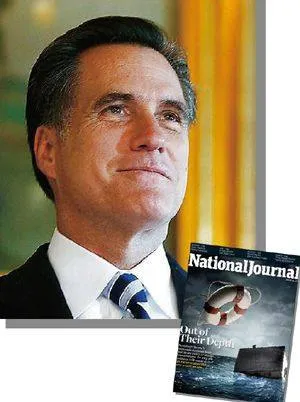

外刊人物

米特·罗姆尼

(Willard Mitt Romney)

【美】《国家期刊》2012年3月24日

罗姆尼1947年出生在美国犹他州一个保守的摩门教家庭,自小沉浸在政治生活之中。他的州长父亲嘱托他“投身商业社会”,希望他和自己一样“商而优则仕”,这为罗姆尼设定了未来的路径。1964年,老罗姆尼反对共和党强硬派候选人戈德华特竞选总统,这让罗姆尼的政治信仰出现“分裂”,深受保守主义熏陶的他发现父亲是个“温和派”。大学时期,罗姆尼成为一名计算建模高手,这段岁月塑造出罗姆尼“精于管理、注重现实”的一面,他依靠这一特质在商界获得巨大成功。担任州长期间,罗姆尼将他的管理专长和温和倾向融合在一起,取得了不亚于他父亲的政绩和声望。如今,他成为了共和党总统候选人,一个正积极向共和党传统价值观靠拢的“强硬派”,他的政治观念再次出现激烈“转向”。这一转向或许是无奈之举,在克林顿时期民主党接受“小政府”概念后,共和党不得不寻找新的“口号”并继续“向右进”。罗姆尼只是若干感到被“边缘化”的共和党人之一,被迫在“现实主义”和“保守观念”中选择后者。(李峥)