与贺绿汀先生谈心

与贺绿汀先生谈心是件十分愉快的事,他的爽朗、热情、率真、坦诚的性格,在与人交谈中宣泄得淋漓尽致,而且令人受到教益。我虽然十分仰慕他、敬重他,但直至我去上海市文联工作后,才获得与他促膝谈心的机会。

我知道贺绿汀其人,是因为唱他的歌并且教过他创作的歌曲。那时,我负责扬州团市委直属的街道团总支的宣传工作,工作对象是散落在社会上的、还未就业的社会青年,每星期我们邀请团员和青年积极分子到团市委主办的青年俱乐部活动,内容之一就是教唱革命歌曲。贺绿汀先生写的许多歌都教过,尤其那一首《游击队之歌》,不仅节奏感强,而且唱着唱着就让人情绪激昂、精神振奋。每一次,当大家唱到:“……没有吃、没有穿,自有那敌人送上前,没有枪、没有炮,敌人给我们造……”时,我总感到心弦在颤动、热血在沸腾。我想象着,当战士们高唱着这首歌,冲向敌人时,该是何等豪迈和悲壮啊!

后来,在文化大革命中,听到过不少他与造反派进行针锋相对斗争的故事,这位老共产党人曾经昂首面对那些“庞然大物”——徐景贤、于会泳等人,机智地将“审判者”变为被告,并羞辱得他们无言以对。他坚信真理在手因而坚强无畏,我曾经被他的这些表现所折服。

当我调往上海市文联工作时,我可以与这位文联副主席见面了。在赴任不久后的1990年1月24日,我去泰安路他的寓所拜见他。

进入他的客厅,他快步迎了过来,一边与我握手,一边说:“欢迎、欢迎!”

坐下以后,我表达了对他的仰慕之情。大概他听出我的话是真诚的,倒也没有说什么表示谦虚的话,而是说:“早就听说你要来,现在终于来了。”岔开了我的话。

我知道,在此之前他可能听说过我曾几次三番向市委及宣传部请求收回成命而迟迟未来文联,所以就向他说起我的几大弱点,表示我对文联的工作“一点把握也没有”。

他看看我,然后说:“你是搞电影的出身,电影本身就是一门综合艺术,包括了戏剧、文学、摄影、美术、音乐等等,这就占了文联所属协会不同艺术门类的一半,而且是举足轻重的一半。其它杂技、书法、翻译、曲艺等并不要求你行行精通。依我看,你是个懂文艺的内行,你来文联有什么不适合?”

我没有想到他是这么来剖析问题的,一时竟语塞了。

他话头一转,接着说:“但我也要告诉你,文联的工作对象分布在这么多艺术领域,俗话说:人多口杂,又道是众口难调,处理问题要多一点心眼。”

他还告诉我:“有些同志年纪大了,他们优点多,缺点也不少——经验丰富,但往往会固执己见。你应该有自己的见解,要运用他们的经验,避开他们不一定正确又往往十分坚持的主张。”

这两点,在我的工作中都碰到了,可见他观察问题的深刻。

在告别前,他从书橱中取出一本书来,我一看是史中兴写的《贺绿汀传》。他打开封面,用钢笔写下:赠陈清泉同志贺绿汀 24-1-90。

我郑重地接过他的赠书,花了两个晚上将书读完,感谢史中兴用他的笔,记录了贺老光辉的一生,告诉我们:一个大写的“人”字应该怎么写。

给我留下深刻印象的另一次谈话,是关于文联筹备召开代表大会要换届的事。他的话不多,但很有分量。

当时他说:“我并不担心其他,只担心有些人要把某人塞进来当主席团的头,你唯一的办法是依靠市委和宣传部、依靠文联广大群众,不能把文联搞成某些人的天下。”

这样尖锐的话,我除了在袁雪芬大姐处听过,还没有另外的人说过。他当然没有点出某些人是谁、某人又是何方神圣,但我多少听出一点话锋的指向。后来发生的一些事,又印证了他的话。

我与贺老谈心都比较随便,但有一次却与往常不同。

1990年10月间,市里一位领导交给我一个任务——找贺老谈心,希望他不要坚持发表在音乐界座谈会上的书面发言,而且这个工作要做得不温不火,恰到好处,千万不要引起贺老的反感。

事情的起因是:由于身体原因,贺老未能亲临座谈会现场,他拟了一份书面发言稿,委托李焕之同志代为宣读,并要求某刊物发表他这个发言。

有关方面认真研读了他根据发言稿写成的文章后,认为在当时的情况下发表这个文章,可能影响音乐界的团结。在向上级报告并经中央有关部门同意,请上海方面做做贺老的工作。于是,这个任务便理所当然地落到我的头上了。

我十分清楚,这是一个极其艰难的“差事”,像贺老这么一个倔强的人,能够听从我这个后生小子的意见吗?

我反复研读他的文章,我被他的坦率、真诚、以及他反“左”倾思潮那股激情所感动,也从字里行间去找他的“软肋”,以便说服他。终于,我打好了“腹稿”。

我在电话中约他见面,问他哪一天有空,他说:“我天天有空,你什么时间来前打个电话告诉我。”于是,一天上午我又一次来到贺府。

坐定以后,先聊了一会我近来的工作情况,他听了似乎很高兴,说:“我知道你可以胜任的。”见他情绪不错,我便抓住机会问道:“听说您在音协座谈会上有一个书面发言?内容很精彩。”

他说:“对!我已经改成了一篇文章。”接着便滔滔不绝地说起来。

他告诉我:“有人在一个座谈会上发表了一个措词尖锐的言论,说当前我国音乐界的创作中渗透与反渗透、颠覆与反颠覆、和平演变与反和平演变的斗争依然存在,这是什么话?这不是‘文革中的语言吗?”

接着,他用十分严厉的语调批判这种观点。他说:“不是说要注意历史的经验吗?对于‘左的危害,我这个过来人最清楚。三十年代‘左倾关门主义,反什么‘学院派。到了延安,又是什么‘抢救运动,大整知识分子。你可能读了史中兴写的书,那里面写到这一段。如果不是粟裕同志对我的情况发了电报给中央,如果不是少奇同志直接找我去杨家岭听我的汇报,我这个被他们说成‘识得几个ABC,到延安来卖洋教条的人,恐怕是在劫难逃了。”

我想让他充分讲述对“左”的深恶痛绝,便插了一句:“解放后呢?您长期担任音院的领导,处境应该好得多吧?”

他看了我一眼:“好什么?1954年把我当成胡风分子打,1957年又说资产阶级掌握了音乐界的半爿天,并且内定我是右派,如果不是陈毅同志仗义执言,我这顶右派帽子早就戴上了。到了1963年,柯庆施听毛泽东说‘有许多翻译的书前言中没有阶级观点,就回上海让姚文元找翻译作品来评判。姚棍子找到德彪西的《克洛士先生》,就挥舞大棒去打德彪西,我在报上善意地指出他的错误,柯庆施说‘贺绿汀自己跳出来了,很好、很好。他下令组织文章对我围攻,一时间弄得沸沸扬扬。到了文革,张春桥跳出来叫嚷说‘1963年的德彪西事件,是贺绿汀炮打无产阶级司令部。笑话,姚文元当时不过是一个摇笔杆的小人物,居然成了无产阶级司令部。”

我说:“为了这事,您吃了不少苦头。”

他说:“吃了苦头,但我没有低过头。这些‘左的危害让我觉得,现在提出什么音乐界要反渗透、反颠覆、反和平演变,岂不是又要来一个‘文化大革命吗?所以我一定要告诫人们,可不能再把艺术与政治混在一起,搞‘左的那一套了。我的意思是,音乐创作中出现的一些问题,像创作思想、创作倾向的问题不能听之任之,该抓的还是应该抓,一定要按照‘双百方针,发扬学术民主,自由讨论,达到明辨是非。我们千万不能把人民内部的思想问题、精神世界的问题、艺术是非的问题上纲上线,说成是‘渗透与反渗、颠覆与反颠、和平演变与反和平演变的问题。”

说到这里,我知道他已将这篇文章的大意说了出来,他的话与文章中的主要内容十分吻合,可见他撰写这个稿子是经过深思熟虑的,只是有些内容如1954年派了时任音协秘书长的人来上海音院——这个买办资产阶级“大本营”夺权;1963年在京举行音乐舞蹈工作会议上,以他批评姚文元的那篇文章为靶子,对他进行了批判;以及他对毛泽东晚年的确犯了阶级斗争扩大化的批评等没有涉及。

我感到,他的畅所欲言所造成的氛围给了我适时做工作的机会,于是我问:“中央曾经给下面发过一个电报,不知您看到没有?”

他问我:“什么内容?”

我告诉他:“电文大意是,在国际斗争中,对我搞渗透、颠覆、搞和平演变的反动势力依然存在,我们必须进行这方面的斗争。”我看他在注意听我的话,便接着说:“我很钦佩您不遗余力地反对‘左的倾向,这种精神是必须发扬的。只有具有超过常人胆识的人,才敢于站在反‘左的前列。但是,您把反‘左与反渗透、反颠覆、反和平演变联系在一起,这就有与中央的精神不够协调之嫌,难怪人家对发表这个文章感到为难。”

我见他没有说话,便接着说:“您对某些人进行了不点名的点名,这可能引起不必要的纷争,人家还可以拿你的文章中与当前精神不相吻合来说事。特别是您在文章中公开批评了毛泽东,恐怕很难为多数人接受。您的本意是制止‘左的倾向、增进音乐界的团结,也许因为上面说到的两个问题反而达不到目的。”

当时,我虽然赞成他的不少看法,但我认为中央电文精神必须贯彻,毛泽东更是批评不得的。如果不是后来小平同志发表了南巡讲话,我也许还会坚持那些说法。这表明贺老眼光的深邃,而自认为吃透“精神”的我,实在很不高明。

我说了上面的意见以后,贺老没有再说什么,问了一句:“你们认为,这文章不要发表为好?”贺老毕竟是经过大风大浪并具有丰富斗争经验的人,他这里不说“你”而说“你们”,分明已意识到我这个说客此次前来并非个人行动。我也就顺势而为地说:“贺老,暂时就不忙发表吧。”

他没有再讲什么,我也就“知趣”地告辞了。

我不知道他对我的话接受到什么程度,但至少他从此没有再提发表该文的事,据我所知,中国音协也派人向他做了工作,可能起了更大作用吧。

但我知道,他并没有因此事而对我感到不快,我们仍然频繁地交往,可见他的胸怀是宽广的。

时至今日我反思此事,他比我们早得多地感到“反渗透……”的精神与“左”的要求不相吻合,他可能也感觉到这种提法与改革开放的大形势不相容。他的想法显然符合小平同志南巡讲话精神,而我们却落在形势的后面了。如果,当时这篇文章进行必要的修改而得到了发表的机会,是否也是一个“惊世骇俗”之举并且对音乐事业的振兴起到积极作用呢?!作为一个曾经劝阻他发表此文的人,在回忆起这件事时,不能不感到万分地歉疚。

贺老刚正不阿,在任何恶势力面前,他就像一块钢,任凭风吹浪打、地动山摇,他都巍然屹立,从没低下他那高贵的头!

他表里一致,心直口快,从不掩饰自己的观点,特别在大是大非面前,他绝不跟“风”,立场鲜明。他这个人透明得像水晶。

他斗争经验丰富,能运用他的智慧,从容应对各种复杂环境;他艺术思想与技巧都高人一筹,一生写出那么多优秀作品,有些还是传世之作;他站得高、看得远,能把握住时代的脉搏,并且总是走在众人的前面,作出常人还未察觉的政治判断。

……

贺老值得我们学习的地方太多了,像我这样的人,即使以毕生的精力,也很难达到贺老的境界!

让我们继续追求这位前贤所达到的思想和品德的高度吧!

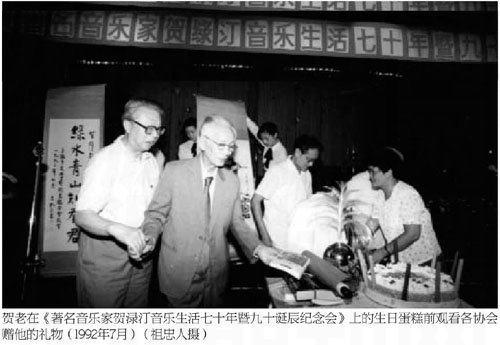

——评《贺绿汀与20世纪中国音乐教育研究》