徐芒耀:虚实之间,自有天地

刘莉娜

徐芒耀

1945年9月生于上海;1980年中国美术学院油画系研究生毕业并留校执教;1984年—1986年由国家文化部与中国美术学院选派赴法,在巴黎国家美术学院深造;1998年—2008年调离中国美术学院执教于上海师范大学美术学院。曾为中国美术学院油画系教授,上海师范大学美术学院院长。现为上海师范大学美术学院名誉院长,中国艺术研究院中国美术创作院特聘研究员,中国油画院特聘画师,中国油画学会理事,中国美术家协会油画艺委会委员,联合国教科文组织国际造型艺术协会会员。

对徐芒耀先生的“第一印象”,来自于他在“百度百科”上的那张头像照片。照片上的他,从深灰色的毛衣里翻出一对雪白笔挺的衬衣领子,眼神犀利地看向镜头外的某一侧,微抿的双唇却柔化了那略有几分凌厉的表情;额头上的抬头纹和鼻翼两边的法令纹将岁月写在了他的脸上,可对于一个年过花甲的艺术家来说,皱纹或者说岁月不正是他艺术生涯中每一次尝试、追求、历练、沉淀的最好见证么——更何况,这张照片看起来和电影《梅兰芳》里那位范儿十足的“十三燕”还有几分神似。

受这张照片的影响,再加上徐芒耀是名声在外的写实派、具象油画代表人,所以我一度以为他是一位十分严肃的学者型画家。然而当我踏进他位于土山湾美术馆的工作室时,他正套了件松垮的T恤在作画,忙不迭地招呼我坐下之后,片刻间就端上了配着托盘的现磨咖啡一杯以及配咖啡的欧式甜点数枚,背景音乐则是缠绵绵懒洋洋的法语香颂一曲——好吧,照片都是骗人的,眼前人分明就是个随性又随和的典型艺术家。

现在的上海,知道“土山湾”这个地名的恐怕已经不多了。可是不可否认,“土山湾”曾经在历史上,为西方的艺术进入中国作出了很大的贡献。是“土山湾”,第一次让中国人知道了什么是油画,什么是玻璃镶嵌画等等西方的艺术名词。是的,“土山湾”是一个天主教的机构,但是它却在那特殊的年代里,在上海这个特殊的地方,真真切切地成为了西方艺术传入中国的桥梁。徐芒耀把自己的油画工作室安置在这里,无论是刻意还是巧合,都是再恰当不过的了。

1957年8月,在上海举办的“1956年全苏联美术作品展”上,一幅以列宁为主题创作的油画,吸引了一位中国少年的目光。这幅写实油画所表现出的色彩、质感、空间感以及真实性,让他倾倒、叹服,久久不愿离去。然而谁也想不到的是,整整30年后,这位当年12岁的少年,以一幅写实技术高超的作品,一举夺得中国首届油画展的大奖。

那是在1987年,徐芒耀创作了从巴黎归来的第一幅油画《我的梦》:在梦中,他横穿墙壁如穿越一层纸,身体的一半已穿墙而过,另一半却留在了墙体里面。在这幅作品中,徐芒耀将真切与虚幻、平淡与离奇集于同一画面,在技法上却选择了极度写实的表现形式,真实与荒谬就这样神奇地共存在了徐芒耀的画布上——这意象正如“梦”本身,无论是合乎逻辑,还是反逻辑,在梦中都会被做梦的人认为完全真实可信,往往苏醒后才感到恐惧或不安、可笑或惊异。《我的梦》系列一出,立刻震惊了油画界,原来油画还可以这样画?《我的梦》同年获“首届全国油画展”优等奖(金奖)。从此,在有徐芒耀作品参展的中国各大美展上,他的作品始终是引人关注的。

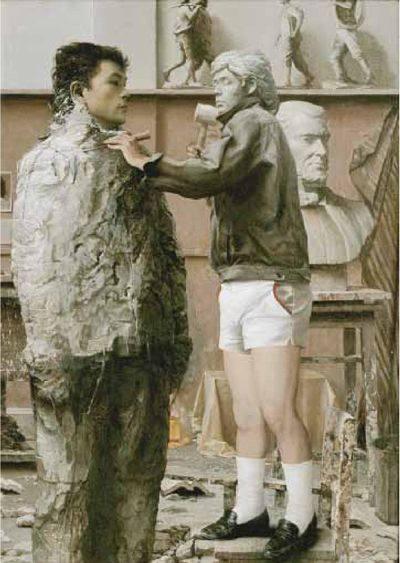

《我的梦》系列之后,徐芒耀又接连绘制了“缝合系列”“雕塑工作室”系列等多幅作品,热衷于不断地编造离奇的故事。“缝合系列”的画面安排让读者感到荒诞、刺激却又印象深刻:通常是两个赤裸的人体,一个的大腿缝合在另一个臀部,另一个的后背缝合在铁皮上,画面的细节处理特别细腻,画家以直接的画面语言表现了人与人或人与生存环境的关系这一哲理。“雕塑工作室”系列的画法更为写实,画面却仍然荒谬:《开模》中的雕塑家与被雕塑的雕像错位,雕塑家长着模具的脑袋,而模具却长着真人脑袋,画面细腻的质感与空间感更有助于表现雕塑家开模时荒谬的瞬间;而《上色》中雕塑家更是搬下自己的头部上彩,彩到之处,化假为真,而雕塑家背后的石膏女人体,斑驳而开裂的石膏身体下部,却衔接着细腻的真人的腿。“那段时间我热衷于用画面来表现这种荒诞如梦的场景,但相比艺术史中的那些超现实主义画家,我在画面上制造荒诞非常节制,我要强调的是现实场景中瞬间突然产生的荒诞感。在一切正常的氛围中,只那么一点,却使这种荒诞穿透人心。”除此之外,徐芒耀说,自己当初画这个系列还有一种心理,就是想要针对一种言论:“当时——乃至现在,一直有一种言论,认为既然照相机的出现已经可以把我们眼之所见完全地记录下来,那么写实的绘画就失去其存在的必要了。而我正是要反对这种说法,因为幻觉和梦境是照相机无法捕捉的,人们内心的焦虑也是照片无法反映的,但画笔可以记录。”

然而就在这一系列亦真亦幻的超现实主义画作逐渐取得影响力和大众的接受、喜爱之际,徐芒耀却在自己造梦的最高潮戛然而止,毫不犹豫地改弦易辙了。“此类风格的作品,我画了三个系列,共九幅,我觉得够了。”徐芒耀说。“因为我突然感到,我是通过画面不断地在‘生产怪念头。尽管有很多人非常喜欢我这个时期的作品,而对我来说,绘画离不了思考,甚至从某种意义上说它体现了我的思考。当想象力枯竭了,维持一种既有模式去不断制造是没有意义的。艺术创作要勇于探索,而勇于探索是建立在敢于放弃的基础之上的——尤其是要放弃一种自感成功的模式。”

于是,1990年秋,在徐芒耀感到自己成了既有模式的“制造机器”之后,他对于自己最初得以成名的系列作品开始不满足了。1991年,带着瓶颈期的困惑,徐芒耀作为访问学者前往法国巴黎国家高等装饰艺术学院访问。这一次的法国之行对于徐芒耀影响深远,在访问期间,徐芒耀得出了这样的一个结论:美术史上,视觉方式上的每一次突破和提出新理论并被普世共识时,都是一场美术史上惊天动地的革命,都推动并促进了绘画的变革与发展。于是,当徐芒耀在巴黎呆了两年回国之时,他决心抛弃“编制”故事——他意识到了故事对于绘画来说并不是重要的,因为绘画是视觉艺术,是某一场景的再现——在画布上讲故事很难成为一个画家的强项,还是不讲为好,在一瞬间告诉人们那些为常人所不注意的东西,才是绘画的优势所在。

从巴黎归来的徐芒耀,开始了他新的“视焦距变位系列”的尝试。这个系列里,他画的人物还是那般有不输于照片的视觉效果,但局部呈现的却是双影的头、手或者脚、建筑物,虚虚实实之间,抽象与具像奇异地并存着,这一次,他渴望表现的是:看。“人有两只眼睛,所以看到的物像并不是平面的,而且人会移动,所以,在不同的距离、方位,我们看到的‘真实都是不同的。”

对此,徐芒耀举出三例:“其一,当我们看一个物体时,它是单影;而在同一视线内,在它前和后的物体均为双影,且部分透明的双影,它既透明又具备所有的明度、色相与形体诸因素。”徐芒耀说,正因为人的双眼位置是平行的,所以观物时上述的聚焦现象就自然产生了。而既然我们觉察到了这样的现象,为什么不去“如实”地表述呢?于是他拿起画笔,用自己最推崇也是最擅长的具像手法将这个创意记录在了画布之上。

“其二,我们看一个人头部的时候,同时也会发现其置于胸前的手,手指、手掌、包括衣袖在内,形与色俱在,但是它们处于模糊不清的视觉状态。因为手与袖处在视野边缘,由此而产生了这一视觉现象。对于眼前的场面,我们可以选择性地观察。因而,画面上可以某几处部位清晰可见,其余均为朦胧的虚像。处理手法上,可留有最初起稿阶段的痕迹,也可待最终表现效果出现之后,经打磨,存其形虚、色弱与驳杂状,似无又似有。

“其三,我们从来习惯于运用固定焦点透视法作画,实物近大远小,近清远虚。绘画者必须定点定位,直至作品完成。为什么不考虑移动站位,或者移动脑袋作画呢?英国著名画家佛朗西斯·培根,就是围绕一个固定物品移动站位作画的,他笔下的物体均为扭曲、变形状。我深受启发,于是,我尝试转动头部作画,画面就呈现出了另一番景象。总之,我想只要与别的画家看到的不同,自己画面上出现的景况也就不同了。”

于是,随着研究的深入,又一个与以前迥然不同的绘画系列展现在人们面前。在徐芒耀的画布上,你会看到他的太太端庄而坐,画面细腻如照,可是却重影般出现了四只手和四只脚;又或者他的法籍女婿背倚着一面鼓,四肢是清晰的具像,躯干却与身后斑驳的墙面连成一片,使画面产生空间与反空间的强烈矛盾。“视焦距变位系列”的作品,使徐芒耀从自己设置的梦境中再次破壁而出,实现了创作由超现实主义向更深刻视觉探索的道路。

赫尔曼·巴赫尔在他的《现代艺术与现代主义》一书中写道:“绘画的历史不是别的,正是视觉——或其所见的历史。技巧只是在视觉方式变化的时候才变化,它只是由于视觉方式出现了变化才变化的。人按照自己对世界所持的态度看待世界,因此,所有绘画的历史在某种意义上也是一部哲学史,是一部未见诸文字的哲学史。”这段文字揭示了绘画艺术的真谛,也与徐芒耀的绘画思想不谋而合。

记者:我刚才特别仔细地看了几幅人物画像,居然都能看清皮肤上的毛孔。你的画面效果确实直逼纤毫毕现的摄影术——可是毕竟我们已经发明了相机——那么你的绘画的独立意义在哪里?

徐芒耀:这就是我在《视焦距系列》中要说明的问题。在此系列中,我的创作力图挖掘出一种视觉中的令人惊奇但又司空见惯的现象。这是无法用摄影镜头直接捕捉的内容。比如说,你定睛看我的时候,伸出你的手指置于我们双方的视线之中,这时,你会发现你的手指产生了双影现象,你定睛看自己的手时,又会发现我的头部在你的视线中变成了两个既实在又透明的头像。在视焦距向前推和向后移时产生的视觉现象,这些真实地展现在我们眼前的景象,照相机是记录不下来的——因为人具有双眼,而相机只是单镜头的。我现在正致力于表现这种有趣的视觉现象,我相信,一个新的视觉方式的出现,将会导致重大的绘画革命。我今后的作品就是要致力于寻觅和挖掘更多真实的视觉形象,或者说是以画面来展现一种被忽略的视觉景观。

记者:具体来说,你下一步想进行怎样的视觉尝试?

徐芒耀:也许我会将荒诞的成份进一步加强,或者尝试其他的视觉方式,比如从鱼的视角,或者从马的视角来表现“观看”,因为它们的眼睛是分在两边的。

记者:听起来很有趣。虽然你是一位写实派画家,但显然你已走出了一条不那么传统的路——是不是你现在更注重作品的思想性?

徐芒耀:并非如此。作为一个油画家,我始终认为,我手中的技术,是我得以表达思想的语言媒介。就好像一个钢琴家,他的演奏技术决定了他可以被称之为钢琴家,如果他没有这门手艺,他就不成“家”。艺术家必定具备一般人没有的东西,这东西首先是技术,因为技术正是艺术的载体。所以我强调,作为一个艺术家,技艺是他从事艺术创作不可或缺的基础——尽管除此之外他确实也需要深入的思考。