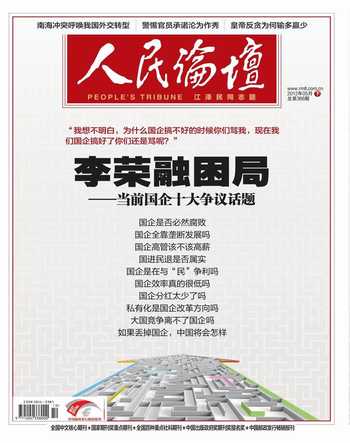

国企十大争议话题关注度调查

调查说明

调查时间:2012年5月3日至5月12日,共10天

调查样本:8532人(网友7986人;随机问卷546人)

调查方式:在搜狐网、人民论坛网等多家网站推出调查问卷;联合人民论坛调研基地

随机发放书面问卷(发出600份问卷,回收有效问卷546份)

数据处理:网友占权重70%;随机问卷调查占权重30%

调查结果

受调查者对国企的印象评价整体偏向负面,对国企持“又爱又恨”的矛盾心态

国企腐败、垄断、高薪等分列最具争议话题前三项

64.2%的受调查者对国企改革仍然充满信心

公众对国企持“又爱又恨”矛盾心态

在“您对国有企业印象如何”问题上,多达28.6%的受调查者选择“很差”, 33.3%选择“比较差”,16.2%选择“一般”,12.5%选择“比较好”,只有9.4%选择“很好”。选择“很差”和“比较差”的比例为61.9%,占比远远高于“比较好”和“很好”的选项(合计21.9%的比例)。这说明,公众对国企的印象评价整体偏向负面。

缘何大多公众对国企印象评价负面呢?梳理受调查者意见,大致集中在以下几个方面:一,认为国企靠着国家的扶持,员工往往收入高、工作轻松,效率及服务意识相较民企、外企却相差很远,不公平。二,认为不少国企凭借着垄断地位提高价格,特别是事关公众基本生活的水、电、石油等行业常常是说涨就涨,老百姓有怨气。三,受到媒体及社会舆论中关于国企腐败等负面信息潜移默化的影响。有受调查者指出,在网上搜索国企二字,关于国企的正面新闻淹没在 “国进民退”、“电企抄表工天价工资”等海量负面新闻之中,想对国企有好感也难。

在“您是否愿意到国企工作”问题上,61.4%的受访者选择“愿意”,12.8%选择“一般”,6.7%选择“不太愿意”,14.3%选择“不愿意”,4.8%选择“说不好”。六成以上受访者表示愿意到国企工作,这与多数公众对国企印象偏向负面形成鲜明对比。为何一面骂国企,一面大多人又愿意去国企工作呢?

一位受访者的回答或许可以给我们一些启示,“作为局外人,我对国企的高福利愤愤不平;但如果能作为国企人,享受着国企的高收入,我当然求之不得、甘之如饴。”如此看来,百姓对于国企的骂声在很大程度上是一种“又爱又恨”的纠结心理。

国企腐败、垄断、高薪等分列最具争议话题前三项

通过梳理国企的争议问题,人民论坛问卷调查中心设置了“您最关注以下哪些国企争议话题”这一问题,按照公众得票率的高低,排在前三位的是:“国企是否必然腐败”(得票率为67.6%)、“国企全靠垄断发展吗”(得票率为61.3%)、“国企高管该不该高薪”(得票率为59.8%);得票率前十项其它依次为:“‘国进民退是否属实”(得票率为55.3%)、“国企是在与‘民争利吗”(得票率为53.3%)、 “国企效率真的很低吗”(得票率为51.2%)、“国企分红太少了吗” (得票率为48.6%)、“私有化是国企改革方向吗”(得票率为41.2%)、“大国竞争离不了国企吗”(得票率为38.6%)、“如果丢掉国企,中国将会怎样”(得票率为35.4%)。以上调查结果揭示了什么? 对国企改革有怎样的启示?

一,这在一定程度上折射出了当前我国收入分配方面存在的深层次问题。国企腐败案件数百万元乃至千万元以上的涉案金额,不断地考验着公众的承受极限;国企高管动辄千万的高薪确实令人咂舌,更令低微薪水的老百姓艳羡不已……受调查者对于国企腐败、垄断、高薪的反感实际上正是体现了公众对社会收入分配的不满情绪。当前,我国普通居民和一线劳动者的收入太低,垄断企业与非垄断企业之间、企业高管和普通工薪阶层之间、不同行业之间的收入差距较大,再加上收入统计的欠规范、灰色收入所占比重大和贪腐等都在影响着收入分配秩序。目前,中国社会的贫富差距过大已是不争的事实,这种状况若不改变极易导致百姓产生对社会的不满情绪,进而引发社会动荡,为国民经济的可持续发展和社会进步带来障碍。

二,权力腐败是公众对国企的最大担忧。相继落马的国企老总,如原中石化董事长陈同海、原中国建设银行董事长张恩照、原中国移动党组书记张春江等国企腐败行为令民众愤愤不平。此次调查中,“国企是否必然腐败”位列首位,正显示出了权力腐败是公众对国企的最大担忧。腐败好像人体内的毒瘤,任毒瘤扩散,生命就难以维持;任腐败蔓延,国企的健康肌体就会被侵蚀。国企高管腐败和窝案频发,危害深重;腐败毒瘤不除,国企就难以持续发展。

三,公众的更高期待是推动国企改革的有效动力。公众对于国企的争议在很大程度上是一种对国企“爱之愈深,痛之愈切”的情结,公众对国企争议的另一面正是公众对国企的更高期待。一旦有企业的表现不符合或不能满足人们的期待,人们就会把整个国企的表现评点一番。这种评点既是意见表达,也是人们对国企的表现能更好一些的期待。所以,面对人们的争议,国企除了要做好适当的、妥善的解释之外,更为重要的是要敢于反观自身的缺点,并采取有力措施,解决百姓争议最多的腐败、垄断、高收入等问题,并在国计民生方面承担更多的责任,在社会公平公正方面积极作为,把公众对国企的更高期待当作改革的动力,加快推进国企改革。

四,国企要学会“讲好自己的故事”。理性地、辩证地看待国企争议问题,国企近年改革所取得的成就是主流,但公众知之甚少;暴露的问题却被广泛传播,不断放大,根本原因在于缺乏讲好自己故事的能力。比如,在公众热议国企的高额利润的同时,却忽略了国企滚雪球般增长的税收。社会公众对国企等问题的认知,与国企的实际情况仍存在着巨大断层,如同一个难以逾越的鸿沟。因此,国企尚需对社会公众做好理论说明和宣传解释工作。现在的很多国企就像一尊尊雕像,在被泼了“颜料”之后,认为事情已经结束就不再去清理。实际上,国企的形象受损后必须要注重舆论修复,不能任凭“颜料”自行掉落,任误解在公众中继续蔓延。

公众对国企仍充满信心

在“您对未来国企改革发展的信心”问题的调查中,28.6%的受调查者选择“非常有信心”,35.6%选择“有信心”,30.7%选择“没有信心”,5.1%选择“说不清楚”。选择“非常有信心”和“有信心”的公众占比为64.2%,这说明大多数老百姓对国企仍然充满信心。

专家指出,这种信心首先来自国企改革的成果。改革开放以来,国企经过脱胎换骨的重组改制,已经从“扭亏脱困”攻坚战中走出,并在国民经济的各个领域都发挥了无可替代的重要作用。当前,国企改革的思想更加解放,产权更趋多元化,视野更为国际化,大量的国企步入了发展的“快车道”。与此同时,经过重组改制,很多国企,尤其是央企的国际竞争力得到大大提升,已迈入到国际市场的惊涛骇浪之中。中国国有企业不是在自家院子里窝里横的公鸡,而是能在国际市场搏风击雨的雄鹰。

其次,来自国企的社会责任心。在北京奥运会、国际金融危机、雨雪冰冻灾害、汶川和玉树地震等大事要事难事面前,国企都发挥出了重要的作用。

再次,来自于公有制的体制优势。依靠国有企业,政府可以办很多大事。如果没有国有企业,国家就会逐渐失去对经济资源的控制,导致政权变质。国有企业是国民经济的中流砥柱,可以弥补市场机制的固有不足,可以完成非公经济无法企及、政府也难以实现的政策目标,是保障人民群众利益和实现共同富裕最重要的保证。

(执笔:人民论坛记者马静、刘建)

责编/陈阳波美编/宫小乐