“睡”在画报里的民国女子

刘树勇

民国女子什么样儿?小的其生也晚,没有见过。见过的,都成老太太了,腿脚都已经不大灵便,化石一般移来移去。尽管也是自那个时候过来的人,但当年生动的花朵一日化成了石头,再生动,她也是个生动过了的化石,不复当年“女子”的模样儿了。

可我无端地觉得,那时的女子与今日的不同。不同在哪里,我也说不上。只是觉得,民国的女子干净,且有静气。我不是不喜欢今日的女子—不喜欢也得喜欢,谁叫我没赶上那时候呢?我只是要说,我喜欢这静气,看着就让人舒服。

这些年里,也是眼瞅着没有什么像样儿的人物了,大家说起那些心中景仰的人物来,一一地数将过去,什么鲁迅、林语堂、沈从文、徐志摩、戴望舒、穆旦、陈寅恪、钱中书、老舍、梁实秋、丰子恺等等一串的名字。女子呢?三毛、琼瑶、亦舒、席娟、席慕蓉,一路地看过来,黏黏糊糊叽叽歪歪,不灵。把头扭回去,忽然发现,张爱玲!作品翻出来,大家吓了一跳,仿佛一块质地上好花色暗淡细碎却不掩其艳冶华贵的丝绸,从箱子底儿被抽了出来,大家看着直是气短。叹过了,数过了,再一想,怎么都是些民国时候的人啊?活到今日的,也是那种最生动了得的人生都已经是搁到了民国那时候,而此后基本上是在胡乱活着的人物。尽管也是让人家时时地尊敬着,逢年过节上级领导也要提着礼物捧着鲜花登门去看看,后面还必要跟着个电视台的摄影机。可这种意思的尊重—报纸也在反复地说着他们是“国宝”级的人物,弄着弄着,他们也就才华丧尽锐气全无,成了拿来说事儿的“活宝”。日后连他自己说起来也都不好意思了。这也真是一件叫人沮丧的事情。

可文字的作品,描述出来,大家一通想象,在脑子里觉受出各种的况味,却终不能见到那个时候的实在模样儿。好在去时不远,照相术也早已发育成熟,民国的景观,彼时人物的行为容止,不难留下斑驳印记。这些年里,有图的书也是多了,老旧发黄的照片渐渐移到众人的眼前,仿佛老式留声机沙沙的响动过后,失真已久曲里拐弯儿的声音从一台怪里怪气的匣子里漏出来,听着叫人真是柔肠寸断,一时不知道说什么才好。

但仍然是不够。散碎的图片偶然地从眼前过往,零星的、彼此少有关联的图像片断,终难在这种观看当中形成一个可以舍身其间的视觉空间和心理空间。当然,有电影。那些拉毛了的黑白电影胶片被放映机的轮子用力拽动,闪烁明灭之间,雪花飞舞,民国中的人物在一块肮脏的幕布上走来走去,拿捏着怪异的腔调说着台词儿。也是好。但电影是拟态现实的营造,看它之时,心中存有一念,知道那是假的。雪花飘完,灯光亮起,回过神儿来,不再容易把它当真。纪录片呢?有关民国时代的真也是太少太少了。尤其那些世俗当中的琐细生活记录的影片,你能看到多少?再说了,可有一部连续不断的纪录影片,为我们把一个时代完整的,那怕是每月发生的事情记录下来?

也只有照片了。与彼时电影相比,摄影师数量自然要大出许多。他们散居各地,且屁股后面有各路报纸催着,所见所记,涉及之广大,之琐细入微,真也不是电影可以较比的。彼时又无电视,远处起了什么变化,江南杏花开否,东北寒彻几时,明星到了哪里,前方战况如何,还得翻翻画报看看照片方才知晓。几十年攒下来,这些数量极其可观的图片相互勾连重叠,复制出了一个呆在纸上的,却早已是过往久了的山河岁月。

1993年秋天,与朋友开始制作一册《旧中国大博览》的大书,时间段落在1900至1949年10月之间,正好是20世纪前50年,按我们的习惯说法,也就是“旧中国”吧。因了这个机缘,一猛子扎进了旧中国的这个水塘里,一年有余,再无他顾,天天都在搞各种文献资料和图片。想想看,一年多的时间里,四围堆积的和墙上贴着的,全是那个时候的照片,脑子里也全是这些黑白的图片。质量又不及现在的好,残破划伤,霉斑点点,颗粒粗糙。看着这些,你会强烈地感觉到,那个时代端地是一个又黑又旧的时代,真是佩服第一个称此为“旧社会”的那人。资料收集齐了,近5万张照片,按编年体例排起来,细化到每个月,然后再事细化的增删剔补,就发现,游着游着,初时的一片水塘,慢慢变成了一条大河。

正是因了这档子事儿,开始看到自1926年就已创刊的《良友》画报和稍后创刊的《北洋画报》《现代画报》甚至《明星》画报、《联华》画报等等一干以图片为主体的画刊。得了朋友的帮助,坐在图书馆期刊部一张靠窗户的大桌子前,每日口袋里揣一屉猪肉包子,小心地将杂志一页页翻过。70多年前的画报,已是纸质泛黄、松脆,耐不得仔细摩挲。一个多月,自1926年翻到1946年,仿佛在民国大地上走来走去,看到的京畿风景、都市嚣攘、乡村俚俗、山河岁月,乃至战事紧急促迫,步步关心,竟然也有点儿一时回不过神儿来。中午闭馆,出得门去,阳光一地,四围皆是背着书包捏着汉堡的男女学生,方知道已是身在新社会了。

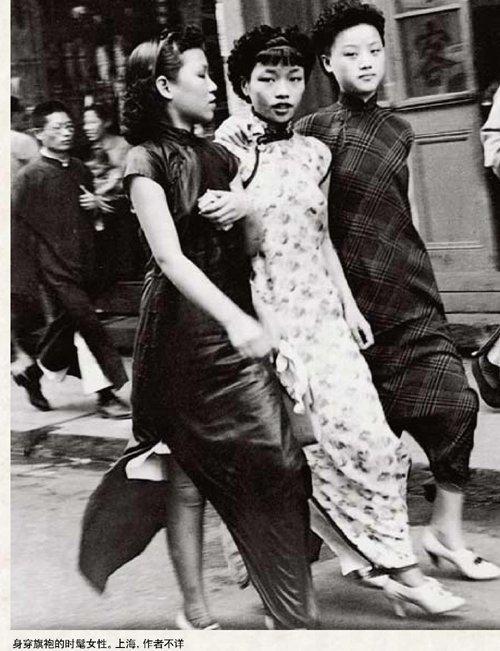

翻着翻着,就注意到了民国女子。彼时这些杂志并不贪言重大的话题,更无宣传教化的事功,端地是要平常俗人看的。所以封面与我们现在看到的也是一样:大美女。拿捏合度的姿式,有点儿做作,有点儿谨持,看着就是好人家的孩子。拍过了,有专门的手艺人在上面小心点染敷上水色,印出来,色彩浓重,却也并不艳俗,看着仿佛如画儿,里面人物与看她的那人总有那么一种隔。这一隔,倒是让人觉得那美人儿距你远着,有点儿不大真实了。如此,却让你少了今天看封面美女如看一块上好鲜肉那么一种非分想念。其实非分想念得久了,便又觉得再无想头,渐至麻木无趣,空余那些千娇百媚的脸蛋儿在街头报亭前四处张望。

再翻过去,民国女子各色人物,或大户小姐名门淑媛,或小家碧玉村姑柴禾妞儿—都有关照。初不在意,偶然一张,只觉得是态度娴雅,衣着平素,衣服搭在胳膊上,脸上溢着母性的爱意,可敬,却也可昵,在人群中平然地走着。或者是坐在照相馆里,精心梳理打扮过了,分明是要来照一张相的,却也简朴整洁,一脸的干净无辜,远不及今日一个平常女子打扮得夸张佻达。样子呢,也只是坐在那里,出示一种在家里不知演习过多少遍的表情态度,叫人照。

就觉得有一种安静的好。温婉良顺,教人怜惜?其实远不止此。其实也是一份说不出来的那种感觉,只是觉得好。翻看注意得多了,便觉得民国女子在杂志里渐渐地醒了过来,在你身边走来走去,做着手边的事。彼时也是女性革命过了的时代,女子也进到工厂去做工了,也在大学里读书了,也在医院里做看护妇或者在公育院中做了孩子王,却只见到她们尽心敬意地在那里做工,看不出女子脸上有些许革命的痕迹。

革命了的女性呢?民国中的革命女性不似今日女子那样多有戾气,自是有一种特别的神色。心中先是有了主意,留一字纸,拎一箱子,毅然离家出走。然后除旗袍落了首饰打了绑腿,跟着男人风雨飘摇,也是千里万里走过了。再看她的日常行止,总还是有一种民国才有的素朴雅静,还有那么一种矢心一意的担当。中山舰事件,孙中山为叛军追杀。宋庆龄神色平静,对孙中山说:“你先走,我断后。”那不是下属对一个领袖的掩护,那只是一个民国女子对丈夫的平常意思。再看看延安时期那些夫人们留下来的照片,个个也真是质实明朗,动静得体。曾听在延安整风运动时拜访过毛泽东的陈荒煤说起一事。陈荒煤与萧三一并去与毛泽东闲聊,坐在院子里的石桌前抽烟。江青着人到老乡家里买来一只老母鸡,宰杀干净,炖得一大锅鸡汤,尽数端到众人面前。彼时正是延安一地饥馑饿饭的年头。

看得多了,好像走在民国时代一条老旧的街道之上,两侧皆是窄仄昏暗却是门面干净的小铺子,有幌子在头顶上飘来飘去,有无轨电车响着铃铛贴地皮滑过去,亦看到那些女子或坐黄包车,或步行,裙裾摆动,影子一般在你的眼前来去过往。

只是无法上前询问:她们可是喜欢我们呆的这个时代?我看着她们一路地走过来,着素布旗袍,淡然的笑靥,一脸的诚恳和简单,不信这世界会有什么大不了的变化。走到跟前,亦是淡然地看着这一时代的人们一副疲惫不堪的神色,趴在一台叫做电脑的机器面前,无聊地弄来弄去。

责任编辑/阳丽君