丹噶尔古城历史遗迹说

任玉贵

一个人最难的是认识自己。

一个地域最难的是认识历史文化。

丹噶尔历史文化包括政治、经济、军事、文化、教育、民族、宗教、民俗民风,深如海,长如江,道不尽,写不完。

笔者贡献,在于发现了古城“镇海协营千总府”、“西藏商务办事机构”“歇家商贾大院”等,冠名“拱海门”、“迎春门”、“湟水上游第一楼”等,还为古城“何以明清称谓”旁征博引,交代清楚。也为此出版湟源历史上首书《丹城风韵》。

但是,目前宣传和导游中,额外出枝,歧义横生,这种现象非徒无益,反而影响恶劣。诸如:本来是茶马互市,却吹藤“茶马商都”;仁记洋行,却书写:“仁记商行”;护羌校尉邓训,却说成“表维明”;同治皇帝钦赐匾额,是同治十二年,却在匾上“同治钦赐,没有年号”;丹噶尔厅属本来设主簿,训导、典吏,却将清政府中央部门兵部、礼部、刑部、户部、吏部设在厅属等,如此等类,举不胜举,故弄玄虚,荒诞不经,令人哑然失笑。

那么丹噶尔古城原来怎样诠释?笔者指点迷津。

明清老街遗址谈

供奉炎帝·火祖阁

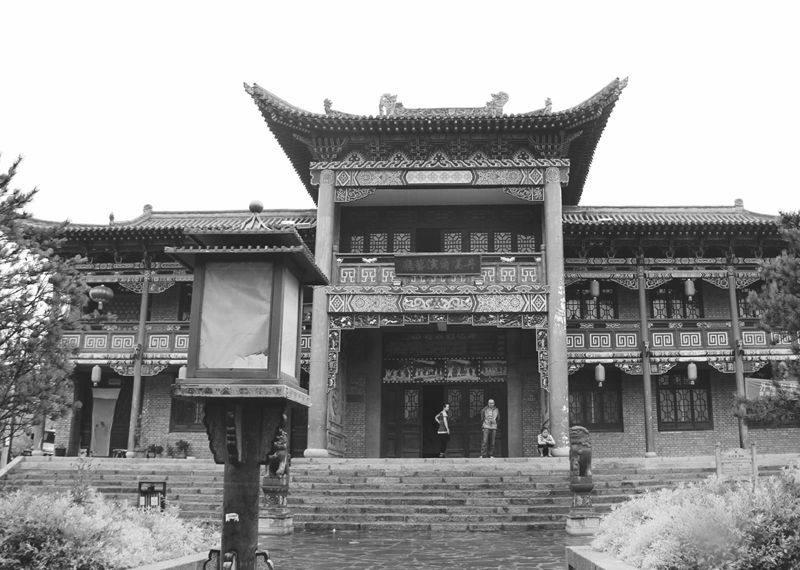

东大街与古城迎春门相望的这座二层楼,即火祖阁,是湟水上游第一楼,丹噶尔城标志性的建筑物,呈正方形体,下为九间,底层中为行道,两侧小房,绿漆栏杆,栋梁彩绘。顶层楼阁;周围大红柱十二根。屋顶周延,翼然欲飞。壁画绚丽,门窗秀雅,是湟源标志性的建筑,编者拟名“湟水上游第一楼。”

火祖阁于清乾隆年间始建,旋修旋停,道光年间竣工。同治及光绪二十一年,兵祸中被焚。光绪三十年(公元1904年)筹集重修。民国二十年(公元1931年)县政府悬挂木匾,上书“明耻教战”四字。遂改名为“明耻楼”。

新中国成立后,沿用火祖阁原名,1982年,县人民政府列为县级文物保护单位。拨款重修,全部油漆彩画。其上人物如生,花卉鸟兽逼真。整个建筑,秀雅古朴,雄伟壮观。

火祖阁供奉炎帝,是上古创世英雄神农氏,先生们、女士们来到这里崇敬、信仰,也是理所当然,因为我们是炎黄子孙。

百年作坊·湟源陈醋

湟源陈醋,又名黑醋,从清乾隆年间开始酿造,距今已有二百多年。历史悠久,颇负盛名,尤为青藏高原各族人民所喜爱。改革开放以来闻名陈醋的世家张吉友,集众家之长,在制作技术、产品质量、工艺考究等方面采用新的工艺技术,科学配方,参中草药达一百多种,整个制作过程分曲、发酵、淋制、熬制、曝晒、包装等,工艺精湛,更为别致独特。湟源陈醋其显眼特色是色浓、气香、味佳、酸味柔和,醇味绵长,浓度适中,无悬浮物,无霉花膜。长期食用,不仅能增强食欲,尚有降低血压,活血消肿,化淤除疾,嫩肤之功效;还有暑夏不霉,冬不结冰,宜于存放,因而达到原国家轻工业部、卫生部颁发的卫生食品标准,多次评为青海乃至中国名优产品,畅销省内外、国内外,誉满神州。可有“湟水河里的水甜,吉友酿造的醋香”。

西藏商务·郭巴院

据史所述:约在民国10年(公元1921年)前后,西藏噶厦政府在湟源丹噶尔古城南城壕购置房产,供藏商居住,称“郭巴院”,亦叫“公馆院”。这是西藏首次在湟源设立的商务办事处。为后来湟源藏客经营西藏起到了推动、联络、纽带的积极作用。

据《丹噶尔厅志》记载:“藏货,每年由西藏商上差噶尔俸(商上差即西藏“商上堪布”,是西藏地方管理财政商务机关。噶尔俸,为西藏的经商头目)运至湟源,共约千余包。以氆氇、藏香、藏经为主,其余为枣、杏、花茜、红花及各种药材。每包价以五十两计,共银五万两。从这里销售于湟源、西宁、大库伦、北京等地。

紫气东来·迎春门

丹噶尔古城设东西两门,有“西望瑶池日拱海,东来紫气称春”,朝东的称迎春门,蕴含紫气东来,皇恩浩荡的意思,象征生机蓬勃、蒸蒸日上,人气两旺、财气两盛的意思。

古羌神韵·演艺厅

上古时西部牧羊人,又称羌人,就繁衍生息在这块土地上,成为今湟源古老世居先民。

据史记载:这里是羌人原始部落的政治、经济、文化活动的中心,给后人留下了丰富翔实的遗风遗存。现在演艺厅演出的祭祀、婚俗、狩获等精彩片断,仿佛让您走进了神奇的古羌部落,享受古羌神韵的乐舞,展现古羌神秘的魅力。

裘皮专营·西宁商

西宁市大商号泰源涌、德兴旺、世诚和、自立德、德盛奎、恒庆栈、丰泰兴、庆盛西、天泰兴、济元长、永盛恒、德合祥、信义和、德兴合等也先后来古城设庄开铺,每年进出的牛羊皮万余张,羔皮十余万张,野马皮五千余张,其他各种野牲皮四五千张左右,皮张除本地用于加工外,大部分远销西宁、湖北、陕西、兰州、甘凉等地。

镇海协商·将军府

清雍正三年(公元1725年)镇海协营移驻丹噶尔,先后驻参将7员,马战兵250名,步战兵125名,守兵125名,共500名。乾隆四十七年(公元1782年)改镇海营参将为游击。道光三年(公元1823年)为防止环湖蒙藏冲突,陕甘总督长龄具奏改游击为副将,制河州、临洮等地驻军,当时成为青海最高的军事机构单位,拥兵3千多名。先后有副将14名,副总兵17名,兵员几经增添、裁汰、移驻,至同治十二年(公元1873年)有马、步、守兵264名。民国3年(公元1914年)裁撤。镇海协营驻兵古城,横戈立马,兵争不乱,化干戈为玉帛,为维护社会治安、发展商贸,发挥了护城保商的重要作用。

诗坛文星·昌耀纪念馆

国内外享有诗坛文星的“昌耀”,曾于上世纪60年代在湟源日月藏族乡下若药村生活多年,并与该村杨家女相恋成婚,生儿育女。

馆内珍藏昌耀手抄诗歌、生活用具、出版诗作及其为纪念昌耀专门制作的半身雕像,还有国内外著名诗人书评及来往信函等,对了解昌耀弥足珍贵。

县立高等·小学堂

民国7年(公元1918年)县长陈泽藩呈请北洋政府财政部批准将副将衙署旧址新建学校,6月破土动工,9年9月落成。修建教室21间,图书室5间,教员室14间,寄宿生宿舍27间。学校、劝学所和文庙(孔子庙)统一规划修建,联成一体,社会各界献料捐资,费白银一万三千两。建筑结构,颇为艺术。校舍设计,布局得宜。自南而北,渐次升高,曲径回廊,花圃精舍,透空结构,自然成趣,成为西北冠压群芳的著名小学堂。

民国首建·孔子庙

湟源孔子庙又称“文庙”,始建于民国7年(公元1918年),是民国期间青海首建也是唯一的孔庙,县长陈泽藩呈请批准选在清代镇海营副将衙署旧址上,6月破土动工,次年9月落成,学校、孔庙联成一体,自南向北渐次升高,布局得宜,设计精巧,费银1.3万多两。民国16年(公元1927年)甘肃省教育厅长马鹤天来此视察,连声称赞“建筑陈设,亦甚精美,恐为甘省各县第一”。

湟源孔子庙遐迩闻名,规模雄大,岁时奉祀,经年不绝。真是“大成高殿迎朝阳,彩檐飞檀甍辉煌。岁时祭祀鸣琴鼓,德音正风传四方”;又是“丹城陈公兴教育,建成孔庙连学堂,孜孜不息施教化,育得英才满河湟”;更是“孔庙蕴涵极深远,神州随处皆可见。丹城文庙民国建,规模雄宏冠青甘”。

据《西宁府新志》、《西宁府续志》记载:青海明、清时期先后创建孔庙五所,即明宣德三年(公元1428年)建成的西宁文庙;明成化十四年(公元1478年)建成的乐都文庙,清代乾隆二十七年(公元1762年)建成的大通县文庙;清乾隆五十七年(公元1792年)建成的循化文庙;清嘉庆元年(公元1796年)建成的贵德文庙等,至今有的荡然无存,有的名存庙亡。而湟源孔庙在当时甚至于今也是青海全省保存最完整、复修最精美的唯一一座孔子文庙。

青海首富·德兴诚商号

德兴诚商号之首富是李耀庭。字献臣,汉族,青海省湟源县李大村人。生于清同治七年(公元1868年)。家世务农,生活贫困。光绪十四年(公元1888年)父母先后去世,即弃农经商,以刁浪子(懂得蒙藏语言,与蒙藏牧民做小买卖的人)为业,后经人介绍,先到乾泰永商号当伙计,后又到米舍力哇(川商)家当伙计,勤奋自学,精敏能干,逐渐得到米的赏识。遂给以本钱,允许前往牧区经营,不数年,脱离米家,自起炉灶,至光绪二十一年(公元1895年)成为丹噶尔富商。

光绪后期,李跻身于丹噶尔“歇家”行列(“歇家”是领有官照,专门为接待蒙藏牧民,存放其商品,代理买卖货物,圈养牧民的运输牲畜,约定畜产品价格的中间商)。当时丹噶尔为西北皮毛集散地,几乎独揽牧区生意,不仅内地商贾云集,英、美、俄、德、土等外商亦来设立洋行。李以人熟、地熟、行情熟、精通蒙藏语言,与牧区部落有交情,以及蒙藏牧民、洋行离开歇家不能成交的有利条件,包揽生意,从中渔利,骤然腰缠万贯,遂在当地商界立于举足轻重之地。

民国2年(公元1913年)前后,李以六万元银币为资本,在西宁市设德恒盛商号,又以十余万元银币的资本,在湟源设立德兴诚商号,由其长子李增芳负责,专营皮毛生意,次子李增兰在天津坐庄,专营皮毛等畜产品出口生意,其商务活动远到西藏与京、津,生意兴隆,财源茂盛,人称“李百万”,远近闻名。

清代抚边·丹噶尔厅署

清道光九年(公元1829年)清政府决定设丹噶尔厅署,丹噶尔厅署是清代在边疆地区设立的县级政权机构,其抚边同知为最高行政长官,为从六品衔。首任同知是进士、王部主事胡秉虔。

厅署设立前身是守备署,首任主簿为顾宗预。民国二年(公元1913年)改县署,官为知事,首任知事康敷镕,民国十八年(公元1929年)改县府,官为县长,首任县长朱炳。

丹噶尔厅署下设县丞、主簿、典吏和训导,改县署后,设总务科、劝学所、督察所。县署改县政府下设总务科、教育局、公安局,并陆续增设财政、建设局等。

东科属寺·金佛寺

东科寺从西藏迁来,由四世东科尔多居嘉措创建,清雍正元年(公元1723年)因罗卜藏丹津事件被毁,其遗地在今古城东土人称旧寺台,清乾隆元年(公元1736年)由五世东科尔索南嘉措修建在今古城南的日月乡寺滩。东科尔曾封号青藏汗王顾实汗为“国师汗王”,清代为驻京八大呼图克图之一,其中九世图丹吉美曾陪读道光、咸丰、同治、光绪四代皇帝委以“西北宗教领袖”衔享有很高的声誉。

东科寺属寺除甘肃的天堂寺,内蒙古郭密寺和北京雍和宫措布登尕里瓦外,丹城就有属寺金佛寺,亦称“承惠寺”,位于古城西北庙巷子北,寺建于清乾隆四十八年(公元1783年),至今已有229年的历史,作为东科寺僧众来丹城诵经之所,曾经接待过四世班禅和十三世达赖喇嘛而名噪河湟。

十大洋行·交贸处

光绪二十六年(公元1900年)后,国际市场上羊毛、皮张紧缺,英、美外商和京津商人为攫取皮毛生意,先后有英商新泰兴、仁吉,美商平和、怡和、居里、天长仁、瑞记等“洋行”来湟源驻庄,经营畜产品。

民国7年(公元1918年)第一次世界大战结束,西方资本主义国家工业迅速恢复,国际市场上羊毛需求量急剧增加,湟源皮毛集散量随之大大上升,原因是战局影响而停业的洋商,又来湟源重振生意。除原有7家天津洋商外又新增加英商仁记、俄商美最斯、土商瓦利、华北4家,揭开了古城引进国外资本的先河。

保存完整·城隍庙

城隍庙始建于清乾隆年间,嘉庆七年(公元1802年)落成。在古城西门内北,山门三间,门前后砌台阶,左右石狮旗墩围杆刁斗。山门对面有青砖照壁,刻有花纹图案。门内建有“一品当朝”的钟鼓楼阁,门楼戏台。大院正殿廊房俱备,院心牌坊矗立,后有正殿三间,塑城隍神像,殿后通过屏门,系一花园,北有寝宫三间,寝宫内有宫灯字画,床帐流苏,绣金被褥,鸳鸯枕头及畲洗梳妆、用餐器皿,均甚精美。并有木刻小城隍像一尊,高约三尺,金面疏髯,眉目秀雅。每逢清明节用轿抬出巡访城区。左右为书房,西出小门,小院内为伙房仓库,规划井然。

院内置有巨型铁香炉,铸工奇古,铭文清晰。北竖高五丈多铁杆,风铃叮咚,发人幽思。殿庭门窗镂刻,金碧辉煌。廊房内绘有劝善图,金线膏缝,涂朱施绿。全庙建筑属传统式飞檐大屋顶,绘画雕刻,尤显瑰丽。

曾于宣统三年、民国15年大规模改建。

羊毛牙行·西门口

羊毛牙行在丹噶尔城西门口,牙行是行业组织,业主户有雷生霖、史生兰、张厚则、杨含英、王国荣、王迁善、范金斗、李秉文、赵廷玺等13家。该牙行业在清末民初是一个十分活跃的第一大牙行业。因为当时古城在青海地区是羊毛集散的重镇,美、俄、英、土等外国洋行在湟设庄收购皮毛的就有十数家,还有京、津、山、陕等地商客及本地坐商数十家,每年七八月至翌年二三月为羊毛收购旺季,集数羊毛少则六七十万斤,多则四五百万斤。这些羊毛除少量用于本地生活需用及加工外,大宗成批交易的羊毛都须经由羊毛牙行居间介绍,寻求买主,评定等级,商议价格,成交后由牙行过秤结算,清结账款。该行业组织形式健全,颇得买卖双方的信任,全行设有固定办理业务的地点,推选总负责一人,司秤、划码、记账、结算等若干人,羊毛成交过秤中买卖双方及牙行三方划码记账,经核对无误后,由牙行负责结算,按照收付货款,收取佣金收入,分次预分给部分个人所得,年终结算后扣除各种税费及行内公用经费外,余额部分按各经纪人应得份额进行分配。

祭祀西海·拱海门

中华民族历来有三大祭祀即祭黄陵、祭孔子、祭西海,祭海是祭今青海湖,称重大国事祭祀活动。相传上古时青海湖泉眼冒水、淹没河湟,西海海神西王母法力无穷,连拔一座大山,将泉眼压住,淹溢的湖水被西王母营造成美丽神奇的今青海湖,所以历代祭海,祭祀西海海神西王母,地处青海湖东的拱海门就有额手称庆、顶礼膜拜西王母的意思。