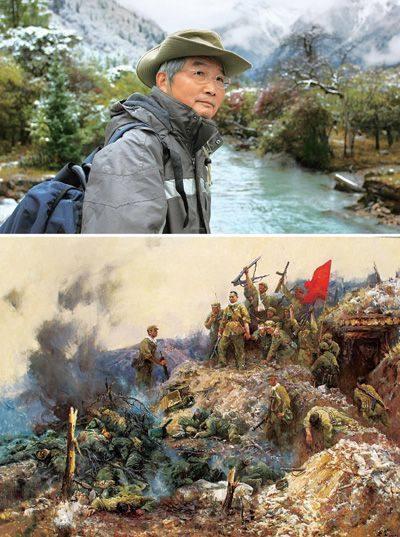

崔开玺挥之不去的历史

张越

从一个普通的士兵蜕变成一个伟大的艺术家,崔开玺走过了一条漫长而崎岖的道路,但他却乐在其中。

打开崔开玺的画册,仿佛打开了中国近现代历史的长篇画卷。他的笔触从历史的缝隙中挥洒而出,时而追溯到血雨腥风的战场,时而捕捉到日本战俘的噩梦,时而描绘战后和平环境中在清风晓日下散步的牛羊……

这个与共和国一起成长的老人,他的童年、少年和青年的回忆几乎就是抗日战争、解放战争和文化大革命的回忆。这不禁让人思考人生的命运和老一辈艺术家成长的过程。从一个普通的士兵蜕变成一个伟大的艺术家,崔开玺走了一条漫长而崎岖的道路。

彩虹

1959年,崔开玺的处女作《演习之后》在全军第二届美展中引起轰动。这幅画不仅是崔开玺军旅生涯的经典回忆,也是他艺术生涯的精彩开篇。

那个年代,中国的油画创作深深地受到俄国绘画艺术的影响,尤其是对俄国乃至世界绘画艺术的发展产生重要影响的“巡回画派”。这些画家提倡面对现实,主张艺术要有思想性,通过绘画参加改造现实生活的斗争,这些思想在崔开玺的作品中样样都寻得到。他的作品就像历史的一面镜子,表现出了当时老百姓苦难的生活,并创造出了一批为争取新生活而斗争的革命者形象。

与生俱来的天赋,加之源自对美术的热爱而勤奋地努力,让崔开玺从一个普通的士兵成渐渐为了一名小有名气的画家。

然而,正当此时,一个骤然而至的灾难却让中国的艺术突然之间沉没了。

1966年,文化大革命爆发了。在那段日子里,很多画家都无心创作,即便一些人依旧有创作的热情,但却没有了画画的机会。大家整天开会闹革命,人们参加不同的组织,然后与不同的派别斗,最严重的时候还要打。

但相对而言,崔开玺又算是幸运的。因为他在部队里,部队经常会为牺牲的战士搞展览会,宣传英雄模范人物,所以画画的机会还相对多一些。文革发展到中期的时候,崔开玺还画过一些“红光亮”的作品,“虽然我并不情愿”,但还是出现了诸如《千年荒滩运粮船》等优秀的作品。最让崔开玺难忘的是,1975年,在文革的后期,他与几位画家一起沿着红军长征路远游写生,创作出了他艺术生涯中最重要的作品之一的《长征路上的写生》。

在崔开玺的家中,我看到了这幅曾被无数人临摹过的油画,尤为令人难忘的就是整幅暗色调画面中的那道色彩艳丽的彩虹。

想起那段旅程,崔开玺津津乐道:“那次远游写生主要围绕四川一带红军长征走过的路。成都军区为我们准备了一辆吉普车,我们驱车前往了雪山、草地、金沙江、大渡河和彝族大小梁山等红军长征中最精彩的那一段路。1975年的四川还都是砂石路,经常塌方。一次我们从大渡河沿岸的石棉县前往泸定桥,刚走不远,就发现前面路段出现了严重的塌方,车都堵住了。于是我们干脆掉头往回走,可还没等汽车启动,后面路段又塌方了。直到天黑路才修通。”讲到此处,崔开玺紧张的神情突然放松下来,继续说道:“当汽车缓缓启动时,天色已经很暗了,整个山只剩下一个模糊的轮廓,前方的大渡河像丝带一样绕在山前,那美丽的景致令我至今难忘。”

那次写生整整走了四个月,在那四个月里,崔开玺与妻子和孩子都断了联系。最后因为出了车祸,人伤了,钱也花完了,连粮票也都用完了,“直到山穷水尽了才回来”。

我想,是那道彩虹让崔开玺坚定地走过那段灾难的岁月,也是那道彩虹预示着新的时代即将来临……

触动心灵的画面

也许是军人所独有的情怀,即便今天的中国早已远离战场,但崔开玺的画布上总有挥之不去的历史。无论是对腥风血雨的战场的刻画,还是定格混战年代难得的温馨画面,崔开玺的画笔直指备受争议的战争,其归宿与目的都是和平。

1984年,崔开玺创作了代表作《长征途中的贺龙与任弼时》。这幅画别具匠心,作者没有描绘两位将军高坐马背指挥千军万马的壮观景象,反而选取了贺龙和任弼时在长征中短暂休息的瞬间,抓住了钓鱼这个颇有意义的细节,着意刻画了贺龙和任弼时两位将军“后有敌军紧追,我自稳坐钓鱼台”的非凡气度。这种寓动于静、小中见大的手法,是军事题材上一个突破性的尝试。

1987年,崔开玺又创作了《士兵之家》、《噩梦》和《北京保卫战》等几幅影响较大的作品。

《噩梦》描绘的是日本战败后,战俘聚集到一起,他们神情绝望,犹如刚刚做了一场噩梦。崔开玺通过这幅画,站在文化、历史和人道主义的高度来批判战争,向人们揭示了八年鏖战的受害者不仅仅是中国人,作为侵略者工具的日本士兵同样深受迫害。这样凝重而意味深远的画面,牵动着每一个人的神经,让无论经历过还是没有经历过这场战争的人们震撼。

在崔开玺笔下,触动心灵的画面不胜枚举,在《上甘岭最后的屹立者》中,倒下的战士与“屹立者”的对比,告诫人们“虽然我们打赢了这场仗,但也是伤痕累累”;在《红军攻占了腊子口》中,作者通过还原险关腊子口的原貌,告诉人们胜利来之不易;在《木兰秋猎》中,飞骑上的将军对准逃命的小鹿曲弓射箭,但画面却在箭离弦的瞬间定格,至于中与不中,成了一个悬念……

崔开玺的每一幅画都是一篇寓意深远的哲文,随着阅历的增长,修养的充盈,他将更多的发现用智慧的手段抒写成一幅幅撼人心魄的艺术精品。

“走上画画这条路,能不能创作一些精神上的东西是至关重要的。”崔开玺说,“艺术是伟大的,就像伟大的导演,可以把一个故事通过演员、影片制作等变成一部有血有肉,能触及人灵魂的艺术作品。一部好的艺术作品甚至能改变一个人一生的观念。一本好的小说可以调动文字,让语言入目三分,它把一段事情,攒缀得成为一段历史,或是人生,因此说这种人才是艺术家。而我充其量也只是把一些自然或者历史转变成一个个形象的画面,用一点塑造的能力,把景物变着法子再现出来,如果这种再现能愉悦一下人们的眼睛,抑或触动人们的心灵,我也就倍感安慰了!”

乐在其中

与前期相比,近年来崔开玺的作品中硝烟味淡了许多,而充盈着清波碧草的原野和雾霭弥漫的远山,以及悠然自得的牛羊的画面逐渐增多。这似乎是一个从形式到内在的转变,也是一个更加贴近于自然,并在自然中充分感受生活的开端。

在崔开玺笔下,那些惬意的景致并非信手拈来,大多意象都源自先生出外写真时捕捉的物象,所以,在崔开玺抒写的画面中你总能找到艺术家在自然中获得的激情。

近年来,许多艺术家已经不再背着画具去写生了,而被相机取而代之。但崔开玺却对写生情有独钟,“时间长了不出去写生就手痒难耐,虽然在画室内同样在作画,那总不如在野外来的潇洒。”

崔开玺每年都会背上画具行囊到大自然中去画两笔散散心,虽然起早贪黑、风吹日晒是寻常事,但也总少不了鲜为人知的写生趣闻。

“记得2005年春季,应我一个学生的邀请到他的家乡内蒙古呼和浩特周边去写生,画草原画牛羊是我所好,在广阔的草原上可以看到蓝天白云,可以感受到天之高、地之阔,可以忘却城市的喧嚣,于是乎我怀着兴奋的心情再去体验那参与的快乐。”

“到了目的地,每天日出而作日落而息,所画的画也日有所曾。某日转到一个新点无旅店可住,就在乡政府的篱下借住了数日,我们依然是黎明即起勤恳作画,但想不到的事来了。一日清晨,当我们兴冲冲地穿戴完毕背起画箱准备出门的时候,却发现乡政府的大门被那个‘将军不下馬铁锁锁得死死的,四处找不到值班的人来开门,只有那‘将军还在‘马上。大院的围墙足有两米高,看来这乡政府的安全意识很好,坏人确实不易进的,但也苦了我们,这清晨的时光正可以抢一幅画,却被它这道墙拦住了。跳墙吧,他们几个四五十岁的‘小伙子还问题不大,而我这个年近古稀之人再去跳墙似乎有点可乐了。唉!时不待我,跳吧!于是乎在前扶后拥之下翻墙而过,总算绕过了那个不下马的‘将军,抢时间画了一张画回来。事后画友们揶揄地说:‘把你当时翻墙的镜头拍一张照片就有意思了。我说:‘那这张照片就变成一个老贼的旁证材料了。”回忆起这段趣事,崔开玺再也忍俊不禁。

“到了我们这个年龄,画画实际上已经变成了一种纯粹的兴趣,已经没有了任何目的。一笔一笔地涂抹可以消磨时光,如果偶尔能画几幅满意的画那也是一种刺激、一种兴奋。这种兴奋的延续就逐渐成了一种奢好,最后的结果如何并不重要,重要的是参与了这个写生的过程。就像那帮爱钓鱼的钓友们每天起早贪黑地背着渔具出去,折腾一天下来土头土脸地回到家里,有时一无所获也无所谓,第二天日依然如旧,关键是他们体验了那种参与中的快乐。”

身为外行人士,我无法得知崔开玺穷尽一生到底为中国艺术的发展带来了什么影响,但我却知道艺术深深地影响了崔开玺,使他从一个普通的小士兵蜕变成伟大的艺术家,最为关键的是,崔开玺参与并享受这个蜕变的过程。