裸眼3D液晶透镜技术专利分析

蒋路帆,郭 娟

(国家知识产权局专利局 专利审查协作北京中心,北京 100190)

裸眼3D作为立体显示领域最具发展潜力的技术分支,代表了立体显示技术未来的发展方向。液晶透镜(Liquid Crystal Lens)技术能够通过电场控制液晶分子的动作来实现透镜效果,既能克服其他裸眼立体显示技术中的亮度低、透镜焦距固定等问题,又能实现在显示屏幕中2D/3D图像的共融显示。如果该技术能够大规模地应用于终端显示设备,则必将给3D行业带来巨大变革[1-2]。目前,虽然液晶透镜技术尚未大规模产品化,但国内外市场主体围绕该技术的专利布局已经展开,因此从专利的角度对该技术的申请态势、技术发展趋势以及主要申请人进行分析,将对企业的技术研发、专利布局提供有价值的专利情报。更多内容详见《产业专利分析报告(第5册)》[3]。

1 专利申请趋势

本文的分析样本检索于中国专利文摘数据库(CPRSABS)和德温特世界专利索引(DWPI)数据库,时间范围为2010年6月30日之前公开的专利文献。数据表明,与液晶透镜技术相关的全球专利共有181项。1976年,液晶透镜领域出现了第1篇专利申请——US4385805A,发明人Donald J.Channin首次提出了利用电极、液晶材料制成具有透镜功能的光学元件,并利用对电极施加电压来控制该透镜元件的工作。虽然该技术并非为裸眼3D而研发,但其为裸眼立体显示技术带来了新的思路。遗憾的是,该发明受让人美国广播唱片公司(RCA)并未将其改进并形成产品。此后相当长的一段时间内,液晶透镜技术的申请量都非常低,其发展也陷入沉寂。2000年开始,随着显示设备的平板化,液晶透镜技术迎来了申请高峰。可以预见,随着技术点的突破、市场需求提高以及市场化能力的进一步提升,该技术的发展活跃程度仍有很大的提升空间。液晶透镜技术专利申请趋势如图1所示。

2 技术分析

液晶透镜技术的原理是,对液晶单元施加电压来改变液晶单元的光学效果,使其发出的光产生折射。因此可将其应用于裸眼3D显示设备中,通过调整光的折射方向,使左眼图像的光折射到人的左眼,右眼图像的光折射到右眼,从而产生3D效果。该技术从产生至今,经历了几个重要发展阶段,针对该技术的发展脉络和技术功效分析,可为技术参与者和潜在的技术参与者的研发提供重要参考。

2.1 技术发展脉络

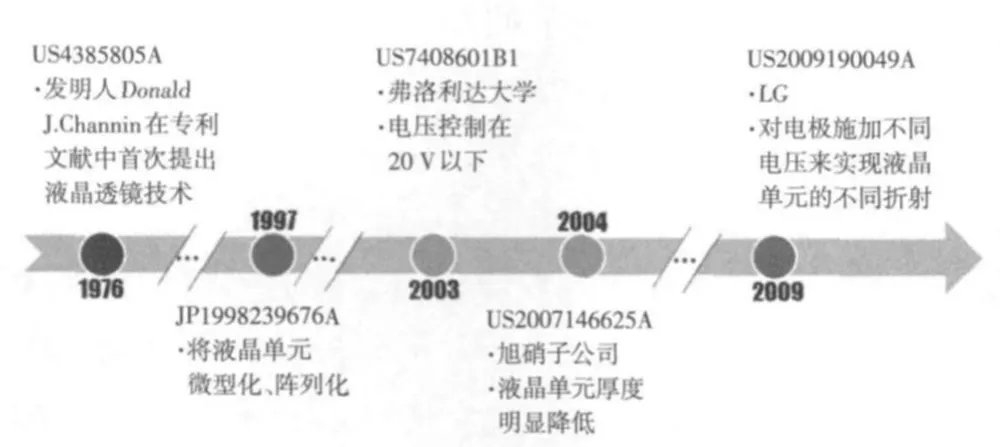

本文重要专利的选取考虑因素为同族数、引证频次和该专利在技术发展中所起的作用,基础性专利通过与企业技术研发人员讨论确定。在标引出重要专利和基础性专利的基础上,根据液晶透镜的技术效果改进历程,按时间顺序梳理出如图2所示的液晶透镜技术发展脉络图。

图2 液晶透镜技术脉络图

1976年,发明人Donald J.Channin首次在专利US4385805A中提出利用电极、液晶材料制成具有透镜功能的光学元件,并对电极施加电压来控制该透镜元件的工作。在此之前,裸眼立体显示所采用的透镜技术大多是柱状透镜和微透镜,存在成本高而且不能对透镜进行控制等缺陷。液晶透镜技术的出现使得对透镜的可调可控成为可能,进而为在裸眼显示中实现2D/3D共融显示、指向性显示等技术难题提供了解决方案。然而该专利技术产生时仅处于实验室阶段,液晶厚度过大、要求的电压过高等一系列技术瓶颈一直未能攻克。

微透镜技术的发展对液晶透镜技术起了巨大的推动作用。1997年,日本专利JP1998239676A提出在液晶中使用网状的高分子网络,改善液晶分子的性能,使得这种液晶透镜便于修改为微型透镜阵列,从而使其成为裸眼3D的前沿解决方案。

2003年,福罗里达大学的专利US7408601B1中提出引入TN-LC材料作为液晶材料来实现透镜功能,使得微透镜不再依赖极化光,且使得控制电压降到了20 V以下,为该技术的产品化做了良好铺垫。

2004年,日本旭硝子公司在专利US2007146625A中提出,通过形成在菲涅耳透镜的凹凸状表面的第一透明电极;形成在一个透明衬底的第二透明电极;分别对液晶层施加M个(M为大于等于3的整数)规定的电压,使得该透镜具有可变的焦距。该技术给出了一种新的液晶微透镜结构,解决了液晶微透镜厚度大、响应速度慢的问题。

2007年,LG公司提出的专利申请US2009190049A中指出将液晶层至于第一基底和第二基底之间,通过向多个第一电极施加不同的电压,而实现透镜不同的折射功能。该技术可实现动态变焦,代表了液晶透镜未来的发展方向。

2.2 技术-功效分析

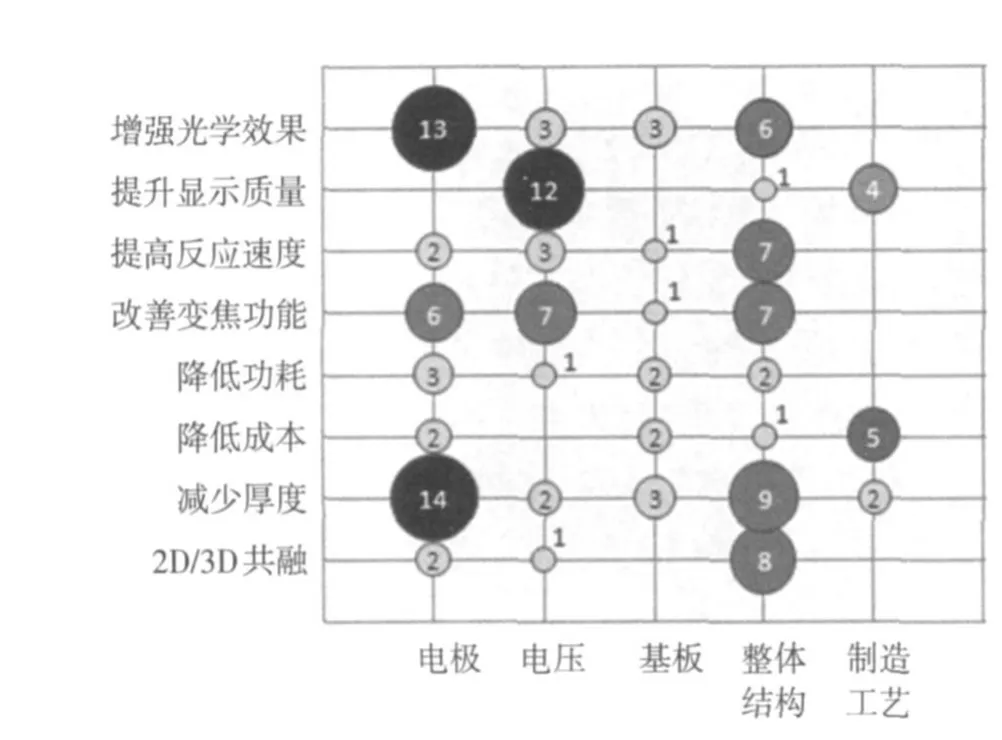

技术-功效图表明,电极技术是研发人员关注的热点。通过液晶透镜电极的位置、数量等方面的改进,能够增强光学效果与减小液晶透镜厚度。此外,对电压的研发改进能够在提高显示质量和实现透镜的变焦功能上起到良好的效果。改善液晶透镜的变焦效果是近年的研发热点,最近的专利技术研发大多围绕电极和电压之间的技术关联性来开展。进一步结合申请人的信息进行分析发现,关注制造工业技术改进的为少数面板制造厂商,例如LG、友达光电等。

注意到,通过电极和基板的改进来降低成本,在技术上并非死角,因此在这方面存在一定的技术空白区。另一方面,目前的专利技术很少涉及对像素的后处理,而通过对图像的处理来提升显示质量是值得研发的技术,因为相对而言,图像处理算法技术的研发投入小,产出难度低,因此这一技术蓝海区域值得关注。

技术功效图中的2D/3D共融技术的专利分布相对较少,原因在于其受制于变焦技术的发展。从本质上说,2D/3D共融显示依赖于变焦技术,变焦的灵活性和可控性直接影响2D/3D共融显示的效果。

此外,对于裸眼3D的可视角度这一共性的技术问题,目前液晶透镜技术也不能提供解决方案。

值得一提的是,图3中所示的整体结构的改进包括液晶单元、电压、电极的参数设置和排列方式等,以及多个技术的共同改进,这些专利在技术标引时均纳入对整体结构的改进。由于对整体结构的改进所带来的功效是多方面的,关于整体结构的专利可做进一步分析。

图3 液晶透镜技术-功效图

3 申请人分析

液晶透镜技术尚处于技术萌芽期向发展期的过渡阶段,技术集中度不高,但重要专利的集中度相对较高,前10位申请人的重要专利数量占重要专利总量的比例超过了50%。针对主要申请人进行分析将对预测该技术的合作与竞争关系,以及专利实力的变化有重要意义。

3.1 申请人排名

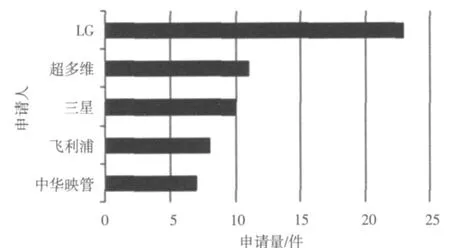

图4给出了液晶透镜技术全球主要申请人申请量排名情况。LG公司在该技术上的研发较早,其技术在行业内具有较强的影响度。中国籍申请人中,超多维和中华映管分列第2和第5位,反应出裸眼3D显示的这一前沿技术中,中国申请人在技术研发上走在了国际前列,具备一定的技术储备和竞争能力。

图4 全球液晶透镜立体显示技术申请人申请量排名

3.2 申请人-技术分析

图5给出了各个主要申请人在各功效方面的申请量分布。减少液晶透镜厚度、提高显示质量、2D/3D共融以及增强光学效果等功效是各主要申请人关注的热点,而在提高反应速度方面的专利产出相对较少。

图5 主要申请人-功效图

此外,在改善变焦功能方面,近年来上海交通大学和鸿富锦公司均有两件专利涉及。爱普生和奥林巴斯在增强光学效果上也有零星的专利申请,但不直接涉及裸眼3D技术。

LG公司在液晶透镜的大部分功效点上都有专利分布,尤其是在提高显示的质量以及尽力减少液晶透镜的厚度等方面。专利申请的年代分布情况表明,该公司的研发持续性较好,可以预见,在未来几年内LG将继续巩固该技术上的专利实力。

超多维是中国内地专业提供立体显示技术整体解决方案的高科技公司,《产业专利分析报告(第5册)》中数据表明,该公司在下一代立体显示技术上具有持续的研发能力和技术储备[3]。超多维的专利申请集中在中国,其在液晶透镜技术领域的全球专利申请量排名第2,仅次于LG公司。此外,该公司专利申请涵盖产业链的关键技术,其在图形图像处理、光学设计显示设备和工艺制造方面都有专利产出。作为国内裸眼3D的领军企业,未来数年内超多维将继续对国外公司在液晶透镜技术的专利地位造成冲击。

三星、飞利浦虽然在液晶透镜方面进行过技术研发,但行业信息表明,二者均放缓了在裸眼3D技术上的研发步伐,在该领域的专利实力不会明显提升。

4 小结

本文分析了液晶透镜的专利申请态势、技术发展脉络、技术功效、申请人排名与申请人关注的功效。专利信息反映出:

1)液晶透镜技术正处于技术萌芽期向发展期的过渡阶段,具有较强的发展潜力。

2)电极、电压等技术是专利布局的重点,而改善液晶透镜的变焦效果是近几年的研发热点。

3)通过电极和基板的改进来降低成本、通过对图像的处理来提升显示质量等方面存在一定的技术空白区。

4)中国申请人在该技术上具备一定的技术储备和竞争能力。LG公司在液晶透镜的大部分功效点上都有专利分布,且其研发持续性较好,应对其未来的专利申请予以密切关注。

[1]文湘秦,谈正,曾杰军.视频序列的棱镜阵列裸眼可视立体显示[J].电视技术,2002,26(6):69-71.

[2]张晓媛.裸眼立体显示技术的研究[D].天津:天津理工大学,2007.

[3]杨铁军.产业专利分析报告:第5册[M].北京:知识产权出版社,2012.