重庆三峡库区水蚀荒漠化危险程度评价

马泽忠,张海珍

(1.重庆市土地勘测规划院,重庆400102;2.重庆工商大学,重庆400201)

水蚀荒漠化是以流水侵蚀为主的自然环境退化过程,是人为和自然因素综合作用的结果。受水蚀影响,不仅土壤表层受到影响,还会使土壤失去蓄水能力和养分保持力,最终造成草场退化、水土流失,土地质量下降,甚至是土地的沙化,石化。重庆三峡库区地处长江中上游结合部,地势起伏大,地表结构复杂,且喀斯特地貌分布广泛,流水的侵蚀、溶蚀十分发育。由于区域开发历史悠久,人地矛盾突出,土地垦殖率高,陡坡耕种现象严重,使得该区域成为我国水土流失最严重的地区之一。据统计,2006年重庆三峡库区水土流失面积为27 547.7km2,占重庆三峡库区幅员面积的58.8%。另据相关部门监测,截止2009年,重庆市已有10 000多处地块被“石漠化”,面积达1 000万亩,尤其以长江及其支流嘉陵江、乌江流域下游地带最为严重[1]。大量的水土流失不仅使原本就十分脆弱的生态环境更加脆弱,同时也容易造成下游水库泥沙的淤堵,给三峡水库的的库容和航道畅通造成严重的威胁。

1 区域概况

三峡库区重庆段西起江津,东至巫山,坐标范围为东经105°49′-110°12′,北纬28°31°-31°43°,辖重庆主城9区在内共21个区、县、市,幅员面积达4.3万km2。属于亚热带季风气候,具有冬暖、春旱、夏热、伏旱,秋雨、光照少、云雾多等气候特征,年均温度为18℃,年均日照时数为1 300h,年均降水量在1 000~1 300mm。水热及生物资源丰富,植被覆盖以针叶林及灌丛为主。

区域整体位于扬子准地台区,横跨川鄂褶皱带和川东弧形褶皱带,主要出露岩房为中生代的三叠系和侏罗系。受地质构造的控制,研究区的地貌形态以奉节为界分为侵蚀溶蚀地中山峡谷段及川东侵蚀剥蚀低山丘陵平行岭谷段。奉节以东为以震旦系至三叠系碳酸盐岩组成的川鄂褶皱山地,属于以侵蚀为主兼有溶蚀作用的中山峡谷间夹低山宽谷地貌景观。奉节以西为侏罗系碎屑岩为主的低山丘陵宽谷地形,山脉受构造控制,形成独特的平行岭谷景观。复杂的地质构造以及地貌条件使得研究区域的土壤类型多样,在西部广大范围内紫色土、水稻土和黄壤间杂分布,东部则分布着黄壤,黄棕壤以及石灰岩土等土壤类型[2]。

2 技术思路及方法

选取水蚀荒漠化影响因子,以GIS空间分析技术为支撑,采用AHP方法建立空间分析模型,对研究区的水蚀荒漠化危险程度进行评价,具体过程如下:

(1)根据主导性、科学性以及可操作性原则选取水蚀荒漠化影响因子。

(2)采用层次分析法,通过专家打分方法确定指标的重要程度,并计算各因子的贡献率。

(3)利用ARCGIS软件建立各因子的空间数据库,并进行栅格化处理。

(4)根据各因子的贡献率建立空间分析模型对选取的影响因子进行整合分析,形成研究区水蚀荒漠化危险程度评价结果。

3 影响因子选取

3.1 影响因子选取原则

水蚀荒漠化是水土持续流失的必然结果,也是一个潜在、长期渐进的过程。它不仅受地形地貌、土壤性状、降雨等自然因素的影响,同时也受人类耕作方式,毁林毁草、开荒、采矿、修路等人为活动的影响。因此对水蚀荒漠化危险程度的评价必须要综合考虑内在和外在的因素,同时还要根据研究区自身的特点,确定导致水蚀荒漠化的主导因素,才能使评价结果客观、具有参考性。为对研究区的水蚀荒漠化进行科学的评价,在对影响因子的选取上遵循以下原则:

(1)自然因素和人为因素相结合;

(2)综合分析与主导因素相结合;

(3)相似性与差异性相结合;

(4)科学性与可操作性相结合。

3.2 影响因子

3.2.1 地貌因子

地形地貌是影响水土流失的一个重要因素。重庆三峡库区处于四川盆地边缘向盆周山地过渡地带,第四纪以来受长江及其支流的强烈冲刷和侵蚀形成了复杂的地貌类型,且以丘陵和山地为主,地势起伏大,地面切割强烈,地表破碎,植被覆盖率低下,且陡坡耕种严重,极易造成水土流失。地表破碎度可以综合反映地形的起伏变化和侵蚀程度,选用地表破碎度作为地貌因子。地表破碎度一般定义为地表单元的曲面面积S曲面与其在水平面上的投影面积S平面之比。其数学表达式为:

利用研究区1:10万DEM数据进行栅格计算得到研究区的地形破碎度。并根据自然断点分级方法把地形破碎度分为4级,分别为:≤1.02,1.02~1.07,1.07~1.16,≥1.16。

3.2.2 土壤

研究区内土壤以紫色土、黄壤、水稻土、石灰(岩)土以及黄棕壤为主。其中紫色土和水稻土多分布在西南平行岭谷区,间杂部分黄壤以及石灰岩土。紫色土为侏罗系紫色砂泥岩风化发育而成,多分布在平行岭谷丘陵的中下部。这些土壤中除水稻土、紫色土以外,其他土壤类型均存在粗骨性土,其中又以石灰岩土、黄棕壤等最为明显,具有粗骨性土的土壤类型中砾石含量高,土层薄,保肥抗旱力弱,受雨水冲刷侵蚀严重。研究区的土壤分布图采用重庆市土地调查结果中的土壤类型图进行扫描矢量化生成,为便于确定各类土壤的贡献大小,对面积比例比较少的土壤类型进行合并,最终保留水稻土、紫色土、黄壤、石灰岩土以及黄棕壤五种土壤类型。

3.2.3 降雨

重庆三峡库区降雨集中在5-9月份,该时期内的降雨量占了全年降雨量的60%~80%,且历时短,强度大,强烈的冲刷形成地表径流,成为水土流失的一个重要因素。利用收集到的各气象站点的多年平均降雨数据进行内插,得到研究区的年降雨分布图。

3.2.4 耕作方式

三峡库区地少人多,土薄地瘠,成土速度又慢。人地矛盾造成该地陡坡耕种愈演愈烈,结果是垦殖坡度越来越陡,垦殖率越来越高,土壤侵蚀量成倍增加。重庆三峡库区现有坡耕地约占耕地面积的74%,其中大于25度的坡耕地占总数的18.5%,有的竟达60%[3]。从2003年到2009年重庆东北翼的农业人口增加了20多万[4-5],该区域除垫江、梁平外都在三峡库区范围内,另据典型调查,山区每增加1人,相应增加坡耕地0.1~0.2hm2,即在这几年里又有2~4万hm2耕地存在水蚀荒漠化的危险。利用土地利用现状图提取研究区内的耕地分布,然后把耕地分布图与坡度图进行叠加,并进行分级得到≤2°,2°~6°,6°~15°,15°~25°,≥25°共5个级别的耕地分布作为耕作方式评价因子。

3.2.5 植被覆盖度

植被覆盖一方面能够能够涵养水分,防止水分直接流走,另一方面可以避免雨水直接冲击地面,导致泥土松动而被雨水冲走。利用研究区的TM影像数据计算植被指数作为植被覆盖度评价因子。

4 水蚀荒漠化危险程度评价

4.1 水蚀荒漠化危险程度评价

采用层次分析法,通过专家打分确定各指标的贡献大小,构成矩阵计算各因子的权重值,在利用层次分析法获得了各个层次的权重系数后,需要对图形进行代码替换。即计算各个像元的组合权重值,并替代各个像元的像元值。组合权重值的计算公式如下:

其中Xj为像元对应的组合权重值,Wi为影响因子的权重系数,Wij为各指标的权重系数。在ARCGIS软件中对各影响因子的指标赋相应的权重值,然后对影响因子图件进行复核叠加运算,得到对研究区水蚀荒漠化的评价结果。

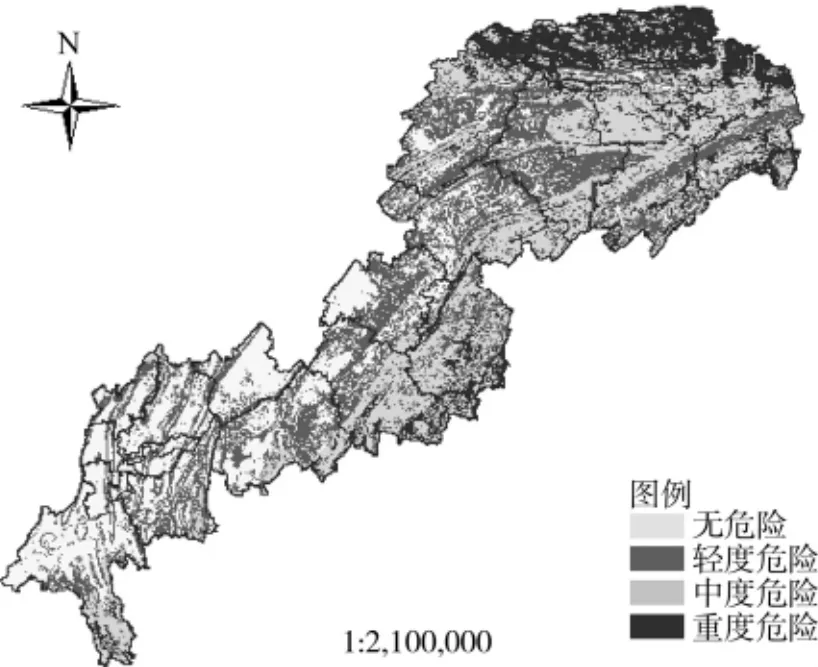

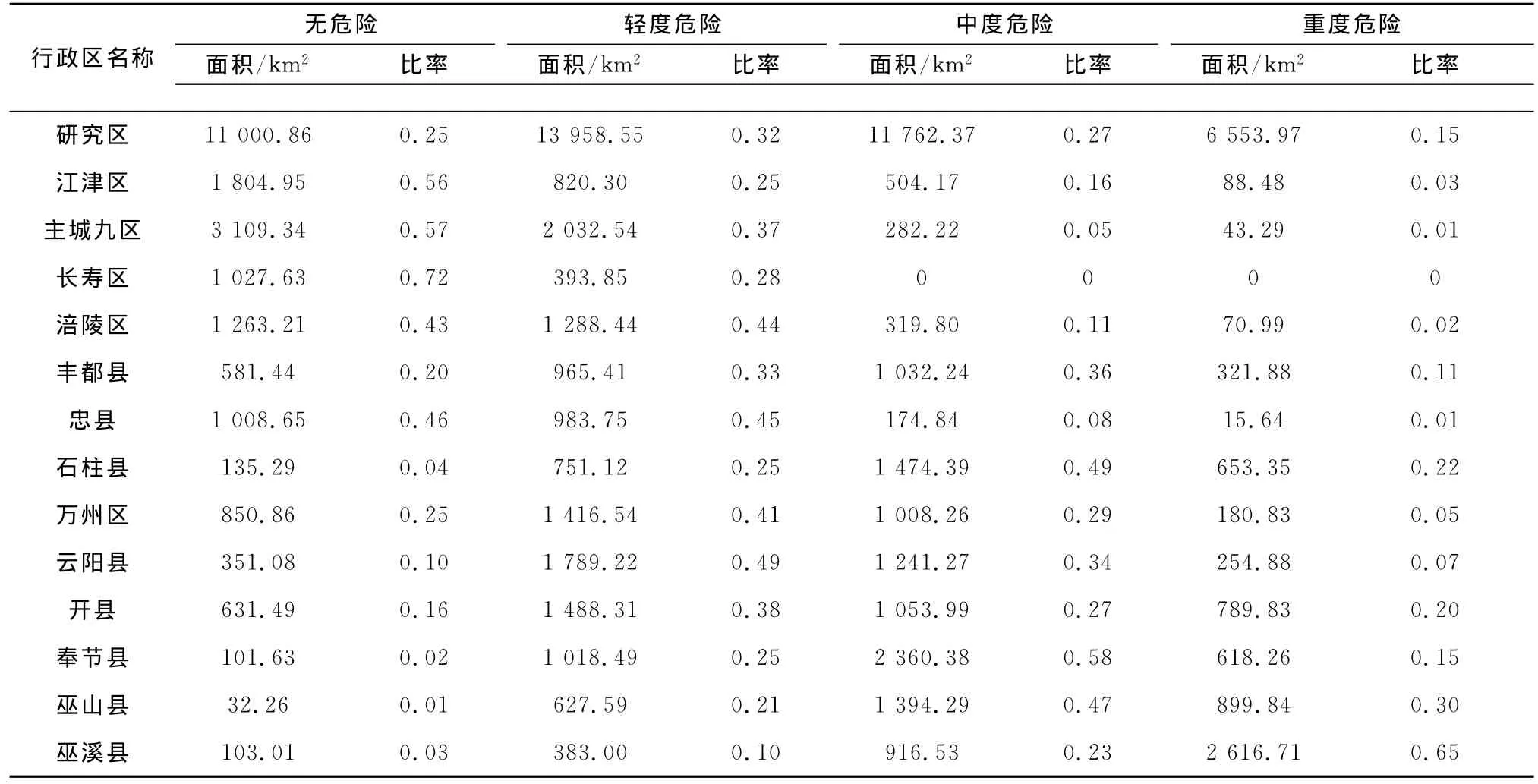

为更能直观的反应研究区水蚀荒漠化的危险程度,通过直方图分类方法对评价结果进行分级,把结果分为无危险、轻度危险、中度危险以及重度危险四级,并采用邻近相似原理对分级结果进行处理,合并相邻相似类别,得到研究区的水蚀荒漠化危险程度评价图(如图1)及水蚀荒漠化危险程度分布,见表1。

图1 重庆三峡库区水蚀荒漠化危险程度评价

表1 重庆三峡库区水蚀荒漠化危险程度评价分布

4.2 评价结果分析

通过对三峡库区水蚀荒漠化的评价可以发现,三峡库区水蚀荒漠化的危险程度受地质构造的影响比较明显,且存在比较明显的区域差异性,从东北往西南方向逐渐减轻。从各危险程度所占的面积比例来看,研究区水蚀荒漠化的潜在危险比较大,其中以轻度和中度危险为主,比例近60%,重度危险区域的面积比率达15%。

(1)无危险 从整个研究区来看,无水蚀荒漠化危险区域仅占25%的比例,且主要分布在西南部的平行岭谷区。从江津到忠县有大量分布,再往东北逐渐减少。该区域地貌形态上以低山丘陵为主,海拔在200~500m,年均降雨量1 200mm,地势相对平坦,紫色土及水稻土分布广泛,由于土层深厚,土质肥沃,是重庆的主要水稻种植区。在巫山、巫溪等行政区内也有少量无危险区域,多分布在沟谷、河谷边缘以及山脉的缓坡地带等相对平坦的地方。

(2)轻危险度 轻度危险区主要分布于平行岭谷区,且在重庆三峡库区范围内占据比较大的比重,在各个行政区内也都占有一定的比重,呈现两头轻中间重的局势,以开县、云阳、万州、忠县为主要分布区。该区域位于四川盆地边缘,为重庆的主要农作物种植区,多丘陵山地,海拔多在500~1 500米,地势起伏相对较大,人口密度大,人类活动剧烈,主要出露砂泥岩互层岩组以及灰岩、白云岩、砂岩岩组,土壤具有一定的粗骨性,因此极易发生水土流失,且由于地层岩性软硬相间,滑坡、泥石流等地质灾害也频繁发生。

(3)中危险度 中度危险区位于巫山-齐岳山强岩溶化峡谷中山区,以巫山、奉节、石柱等区县内分布最多。地质构造上为上扬子台褶皱。地壳上升较强烈,海拔在1 000~1 500m,地势向盆地呈梯状降低,黄壤、黄棕壤,石化岩土、紫色土在该区域都有一定比例的分布,年均降雨量在1 200mm以下。

(4)重危险度 主要分布于区域东北部大巴山弧形褶皱区,区内地貌主要为层状中山,海拔在1 500~2 500m,由于二叠系和三叠系的碳酸盐岩分布广泛,岩溶强烈发育,流水对地表的侵蚀剥蚀比较严重,泥石流、滑坡等自然灾害集中且频繁发生。土壤分布以黄壤和黄棕壤为主,不合理的种植结构以及对耕地的过度垦殖,也成为该区域水土流失的另一个重要因素。

[1] 白文起.重庆库区石漠化治理[J].重庆国土房产,2009,1:50.

[2] 《重庆市地图集》编撰委员会.重庆市地图集[M].陕西:西安地图出版社,2007.

[3] 胡 勇,张 晟,郑 坚,等.三峡库区水土流失状况及防治对策[J].安徽农业科学,2008,36(3):1 147-1 149.

[4] 重庆市统计局.重庆统计年鉴2010[M].北京:中国统计出版社,2010.

[5] 重庆市统计局.重庆统计年鉴2004[M].北京:中国统计出版社,2004.