近断层长周期地震动前向性效应对峰值影响研究

李新乐,窦慧娟,王丰

(大连民族学院土木建筑工程学院,辽宁大连 116605)

近断层长周期地震动前向性效应对峰值影响研究

李新乐,窦慧娟,王丰

(大连民族学院土木建筑工程学院,辽宁大连 116605)

筛选了断层距不大于15 km的具有前向性效应的长周期近断层地震记录,分类汇总建立了统计分析数据样本库,对长周期地震动的竖向分量和水平向分量峰值比进行了分析,研究了震级、脉冲周期、不同分量对峰值加速度比的影响。在此基础上,采用前期建立的回归分析模型,对长周期地震动竖向分量和水平向两个分量的峰值加速度进行了回归分析,拟合给出了峰值参数与震级和断层距的衰减关系式,通过拟合曲线与数据样本的峰值实测值对比,说明拟合关系式在一定的范围内可以用于近断层长周期地震峰值的预测。

近断层地震动;长周期脉冲;前向性效应;峰值加速度

中国幅员辽阔,地震带众多,地震运动的复杂性远超出我们想象。在近断层区(断层距不大于15 km),前向性效应和大幅值竖向分量是近断层地震动显著区别于远场地震动的特征。前向性效应(Forward Directivity Effect)多见于走滑断层机制的地震[1-2],是指断层破裂传播指向场地,且断层滑动方向与场地在一条直线上,在“指向场地”观测记录中往往表现为大幅值、长周期脉冲存在,而在背向场地方向记录则出现低幅值特征。由于距离发震断层较近,地震能量的传播在各个方向并不相同,近断层地震前向性效应对结构震害影响不容忽视。在建立长周期脉冲近断层数据库基础上,有必要对近断层地震动峰值特性进行研究,分析其变化规律。

1 近断层长周期地震动数据库及分析模型建立

近断层长周期地震记录来自于http://peer.berkeley.edu/smcat,这些记录均满足以下特征:

①矩震级M≥4.5;

②断层距R≤15 km;

③台站的场地平均剪切波速>180 m·s-1;

④记录的至少一个水平向分量峰值加速度值≥20 m·s-2;

⑤脉冲周期TP≥1.0 s。

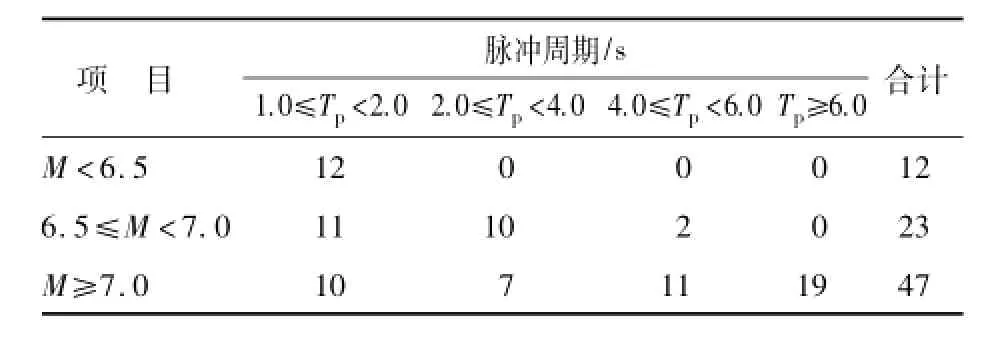

参照以上标准在世界范围内选出了具有长周期脉冲的82组记录作为统计分析的样本库(见表1),本文采用UBC97给出断层距来表示这一影响距离,参见文献[3]。

表1 近断层地震动长周期记录统计表组

由表1可见,近断层地震动由于前向性效应存在,导致脉冲周期较长。前向性效应随着地震震级的增大,近断层脉冲效应愈加明显,特别是对于大震级破坏性地震而言,长周期脉冲效应对长周期大跨结构破坏作用将呈放大趋势。

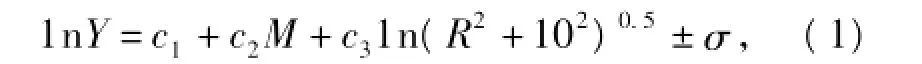

结合工程常用模型,本文建立了如下形式的近断层地震动衰减模型来研究近断层地震动分量的峰值变化规律:式中,Y为地震动预测参数;M为矩震级;R为断层距,即台站到断层平面投影的距离,单位为km; σ为预测值与观测值之间的残差;c1,c2,c3为回归系数。

统计分析方法采用一阶段回归方法(最小二乘法)进行峰值参数特征的研究,最小二乘方法要求样本满足的条件为

2 竖向分量与水平向分量峰值比分析

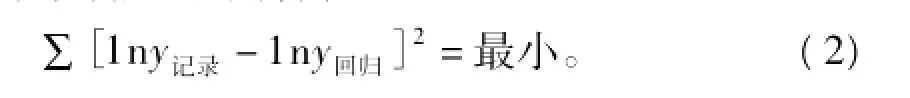

由于前效应性的影响,断层破裂能量的扩散方向呈不均匀状,导致地震动水平向两个分量特性差异较大,加之近断层竖向分量也区别于近场地震动。竖向与水平向分量峰值加速度PGA (Peak Ground Acceleration)之比见表2。统计中采用按竖向与水平向极大分量V/HPGA极大值、竖向与水平向极小分量V/HPGA极小值、竖向与两水平分量均值V/H分别进行汇总。

表2 峰值加速度PGA比值

由表2可得:

(1)震级对竖向与水平向峰值加速度比影响不同。中小震级峰值加速度比达到0.856和0.83,远大于目前规范的一般取值(0.65)[4],大震级则为0.663,接近现行规范取值。但是对于近断层长周期地震动所有记录的峰值加速度比(0.783)则较现行取值0.65大约17.4%,说明长周期近断层地震动竖向分量更显著,在结构抗震设计中应考虑这种放大效应。

(2)近断层地震动水平向两个分量峰值加速度有显著差异。从表2中(②/①)×100%和(②/①)×100%均值可见,峰值加速度PGA极大值显著大于PGA极小值,二者相差最小为112.1%,中震级峰值加速度两分量差值也在20 %以上,小震级和大震级则相差30%以上,即使将三个震级所有记录进行平均,两水平向分量峰值加速度相差也在30%以上(130.4%)。这表明,由于前向性效应存在,导致的地震能量在两个垂直方向上的分布很不均匀,加速度峰值显著差异。

(3)脉冲周期与峰值加速度的关系。由于小震级仅有1~2 s的脉冲存在,峰值加速度比值与脉冲周期关系尚不能确定;对于中震级范围,脉冲周期在2~4 s的峰值加速度比要显著大于1~2 s的比值,由于脉冲周期在4~6 s范围内的近断层地震记录仅有2组,所以该范围的峰值加速度比值有待进一步研究;对于大震级近断层地震,峰值加速度V/H比值随着脉冲周期的增大呈增大趋势(从0.576增大到0.759),具有一定的相关性。

(4)脉冲周期与水平向两个分量的关系。中震级长周期近断层地震的两水平分量峰值加速度随着脉冲周期的增大而增大(4~6 s记录少暂不做考虑)。但大震级长周期近断层地震动两水平分量峰值加速度则呈下降趋势(从139.2%到122.8%),说明大震级两水平分量峰值加速度趋于一致。经分析原始记录发现,大震级长周期地震记录两水平分量均存在显著脉冲,而大脉冲的存在不但与震级有关,同时受到场地条件的影响也较大,由于本研究没有区分场地类型,因此可以认为,虽然近断层地震的前向性效应存在,但由于场地类型偏软,地层介质对地震波的传播在各个方向上趋于一致,前向性效应影响减小,导致近断层大震长周期地震动两水平分量峰值加速度差异减小[5-6]。

3 竖向分量峰值加速度回归分析

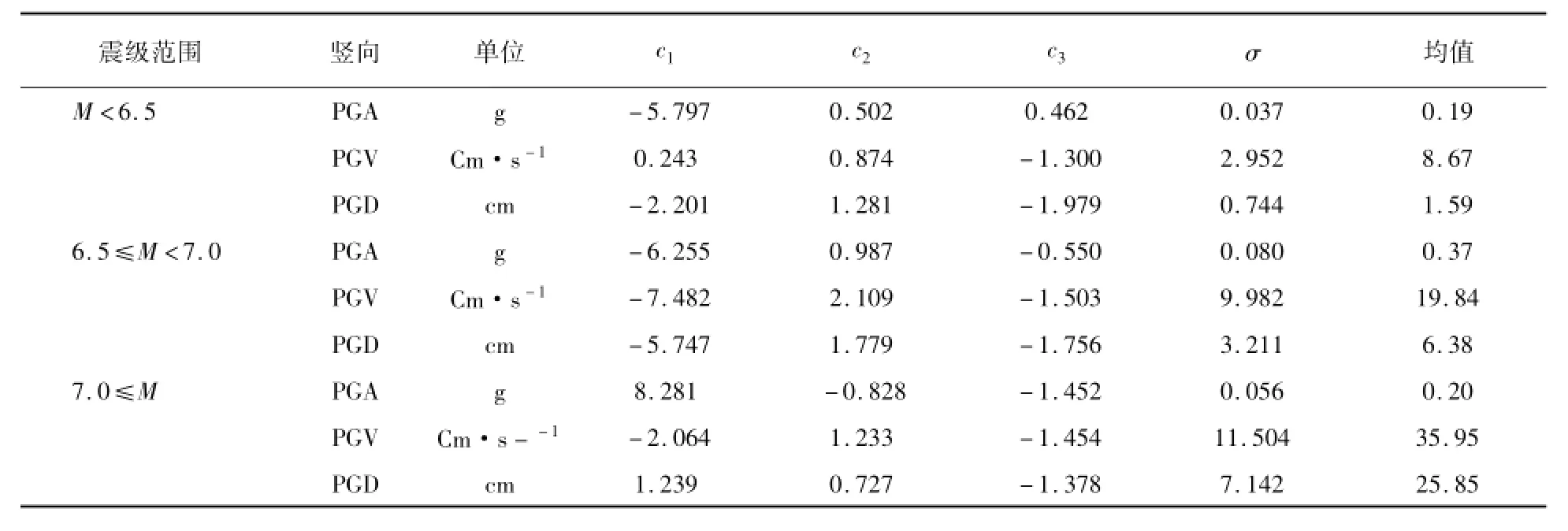

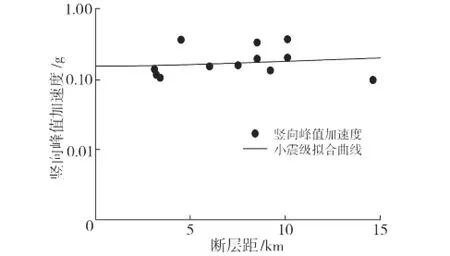

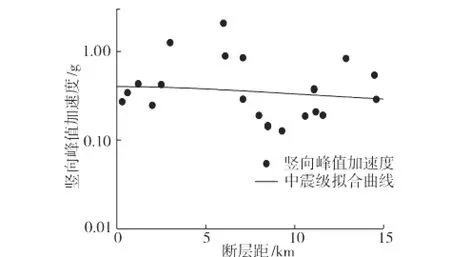

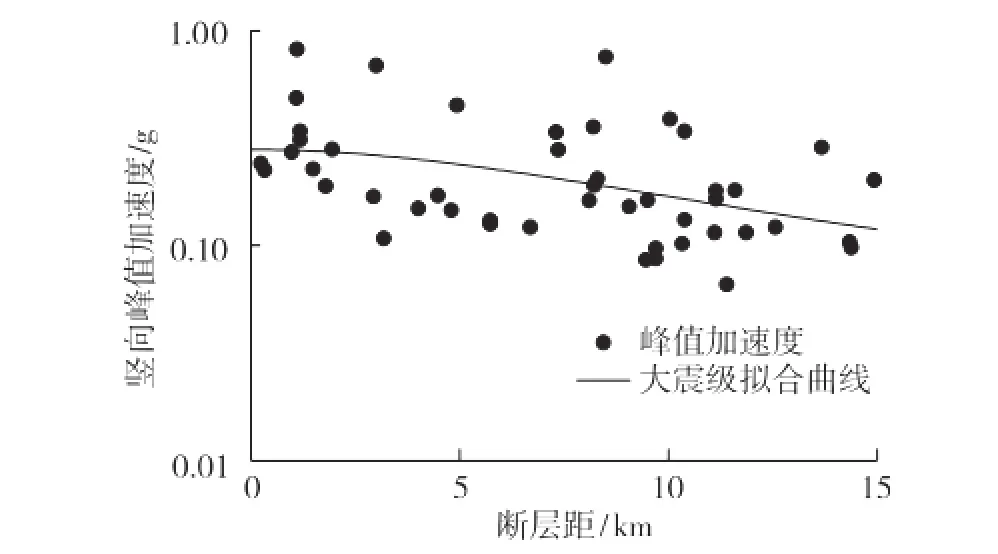

近断层长周期地震动竖向分量峰值加速度PGA、峰值速度PGV和峰值位移PGD,以收集到的近断层数据表1样本为基础,由式1衰减关系式对竖向峰值加速度进行回归分析,拟合的参数见表3。拟合曲线和地震动竖向峰值加速度对比结果如图1—图3。

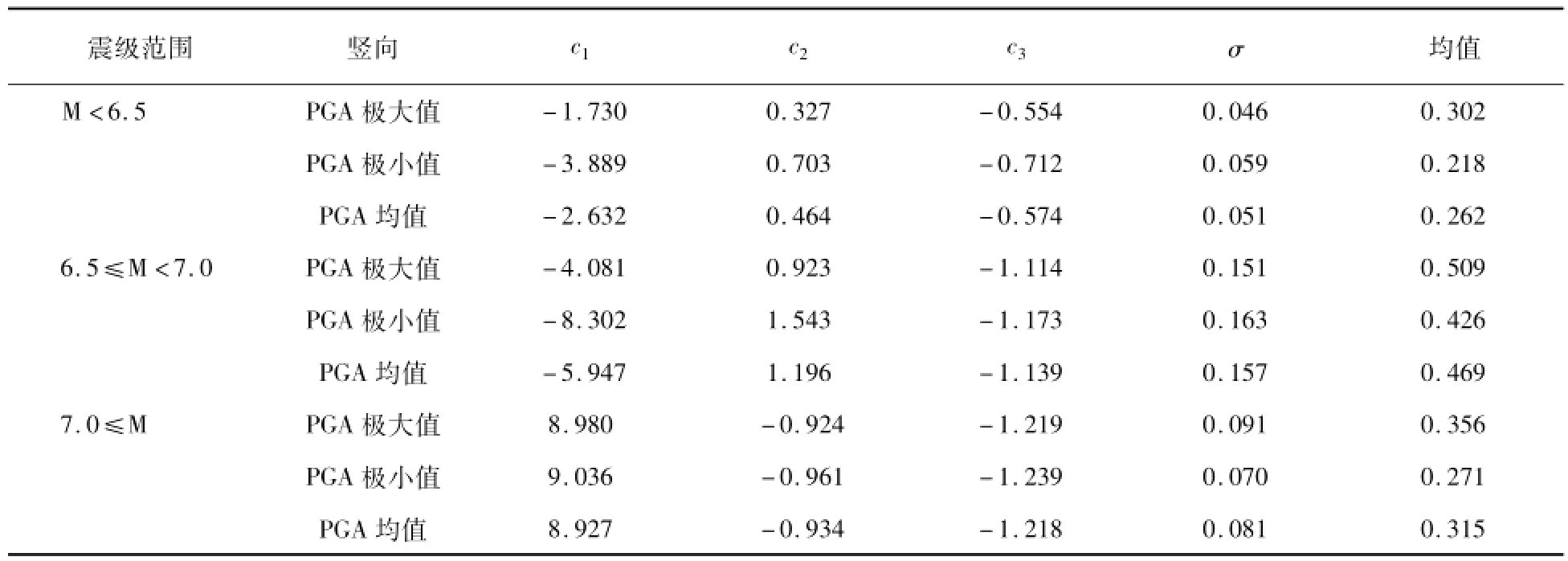

表3 竖向地震动峰值回归结果

图1 小震级竖向峰值加速度拟合结果(M=5.8)

图2 中震级竖向峰值加速度拟合结果(M=6.7)

图3 大震级竖向峰值加速度拟合结果(M=7.5)

由表3和图1—图3可见:

(1)随着断层距的增大,竖向分量峰值加速度总体呈减小趋势,大震级竖向峰值加速度减小趋势显著。

(2)中震级峰值加速度离散型较大,但均值达到0.368 g,显著大于大震级长周期数据。

(3)竖向峰值速度随着震级增大显著增大,大震级竖向峰值速度均值为小震级的3倍以上。

(4)竖向峰值位移随震级增大趋势变化更加显著,大震级峰值地面位移达到25.85 cm,说明近断层长周期地震动由于前向性效应影响而显著增大地面位移量值,因此易造成高耸大跨度结构的破坏。

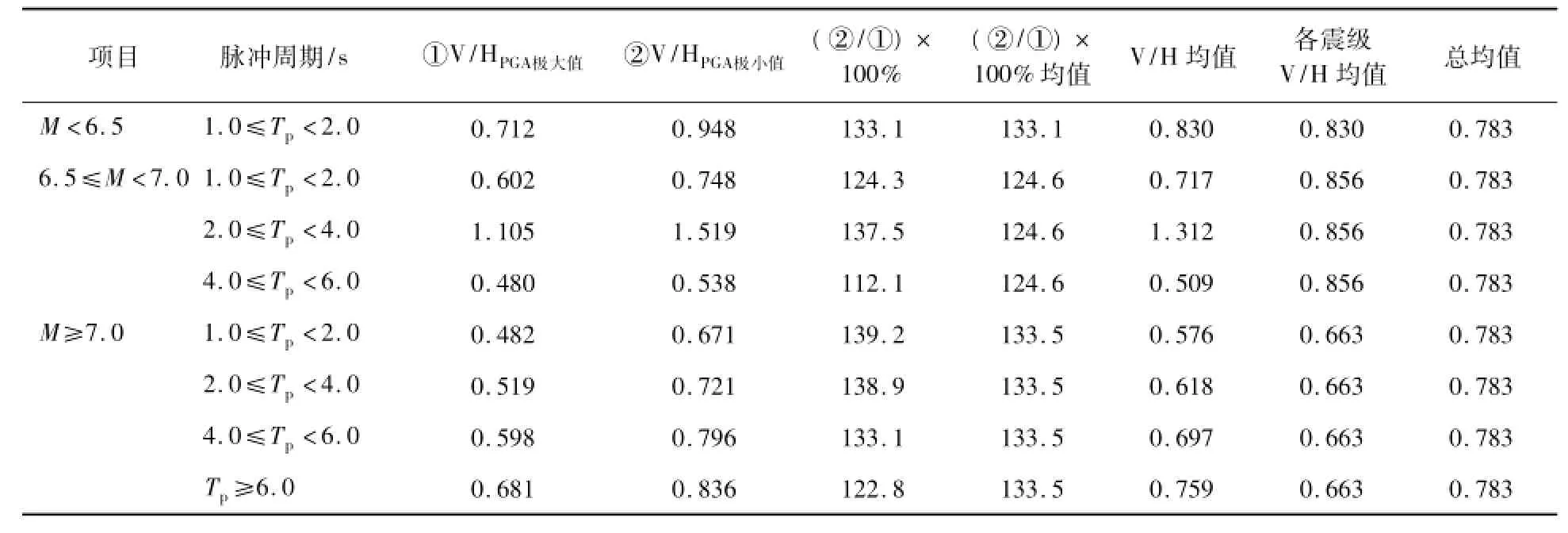

4 长周期水平分量峰值加速度回归分析

一般情况下,地震动水平分量包含相互垂直的两个分量组成,对于远场(断层距大于15 km)地震动,由于传播距离远,破裂断层的特性对水平向两分量的峰值加速度的影响相对较小,但是对于断层距小于15 km范围内场地内的结构来说,由于距离发震断层较近甚至跨越发震断层,断层破裂效应对两水平向分量影响不能忽略[7],根据表2和表3统计结果,需分别对两水平向分量进行拟合。

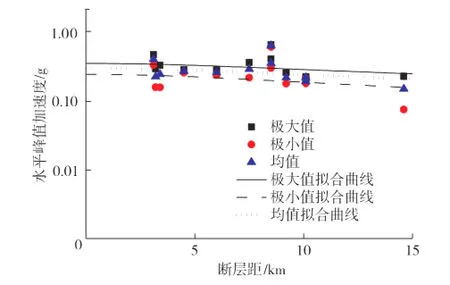

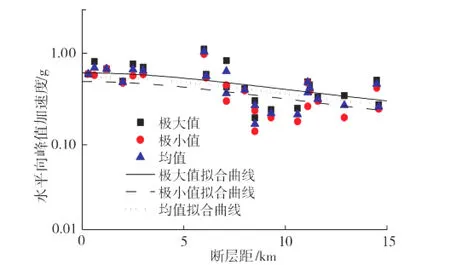

回归分析中的极大值、极小值和均值分别为两水平分量的峰值加速度的较大值、较小值和二者均值,同样采用式(1)衰减关系式对水平向峰值加速度进行分析,回归拟合参数见表4。

拟合曲线和实际记录峰值加速度对比结果如图4—图6。

表4 水平向地震动峰值回归结果

图4 小震级峰值加速度预测值比较(M=5.8)

图5 中震级峰值加速度预测值比较(M=6.7)

图6 大震级峰值加速度预测值比较(M=7.5)

由表4、图4—图6可得:

(1)随着断层距增大,长周期地震动峰值加速度呈降低趋势,并且随着震级增大,峰值加速度的减小趋势更加明显。

(2)由于前向性效应存在,水平向峰值加速度极大值与极小值回归曲线在同一震级的情况下相差较大,说明对于近断层地震动由于长周期脉冲效应存在,两水平向分量对结构地震响应影响显著不同,即方向性效应明显,抗震设计中应该考虑这种差异,在结构计算中宜合理确定近断层长周期地震动输入方向。

5 结论

通过对周期大于1.0 s的长周期地震动峰值分析得到以下结果:

(1)具有前向性效应的近断层地震的竖向与水平向峰值比(0.783)显著大于现行规范取值(0.65) 20%以上,甚至超过1.0。在近断层区结构地震分析中建议提高峰值比至0.78。

(2)具有前向性效应的近断层地震动的竖向峰值加速度随震级增大呈增大趋势,随断层距增大而减小,竖向峰值加速度均值为0.254 g。

(3)具有前向性效应的近断层地震动水平向峰值加速度极大值和极小值存在较大差异,在近断层区结构计算中建议采用极大值进行地震响应分析。水平向峰值加速度随震级增大而增大和随断层距衰减的量化结果需待进一步研究,但采用各震级区统计均值进行结构计算则偏于不安全。

[1]ANDREW S W.U.S.-Japan workshop on the effects of near-fault earthquake shaking[C].San Francisco,California,2000.

[2]李新乐,朱晞.考虑震源机制和场地的近断层地震动的研究[J].工程地质学报,2004,12(2):141-147.

[3]李新乐.近断层区桥梁结构的设计地震与抗震性能研究[D].北京交通大学,2005.

[4]GB50011-2010建筑抗震设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2010.

[5]姜慧,黄剑涛,俞言祥,等.地表破裂断层近场速度大脉冲研究[J].华南地震,2009,29(2):1-9.

[6]刘启方,金星,丁海平.复杂场地条件下震源参数对断层附近长周期地震动的影响[J].地球物理学报,2008,51(1):186-196.

[7]徐龙军,胡进军,谢礼立.特殊长周期地震动的参数特征研究[J].地震工程与工程振动,2008,28(6):20-27.

Study on Influence on Peak Value of Forward Directivity Effect for Near-fault Earthquake Ground Motions

LI Xin-le,DOU Hui-juan,WANG Feng

(School of Civil Engineering and Architecture,Dalian Nationalities University,Dalian 116605,China)

Based on selected near-fault earthquake records characterized by forward directivity effect within 15km of fault projective distance,the long-period pulse near-fault ground motions database is constructed.The influence on the peak value acceleration ratios of vertical component and horizontal components by earthquake magnitude,pulse period and different component is analyzed.By means of the established regressed model,the attenuation relationships of the peak ground motion acceleration for the vertical component and horizontal components of near-fault long-period earthquake records are constructed.The main effect factors on the peak ground motions are discussed.The results show that the earthquake magnitude and fault distance have directly influence on the peak value.Comparing with the peak values of near-fault longperiod ground motions records,we show that the regression curve can be used to the peak ground acceleration for structure located in near-fault zone.

near-fault ground motions;long-period pulse;forward directivity effect;peak ground motions acceleration

P315.9

A

1009-315X(2012)03-0251-05

2012-01-02;最后

2012-02-08

中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(DC10040115)。

李新乐(1973-),男,河北保定人,副教授,博士,主要从事结构抗震研究。

(责任编辑 邹永红)