“病态”时代的文化征候

张闳

矛盾的自我

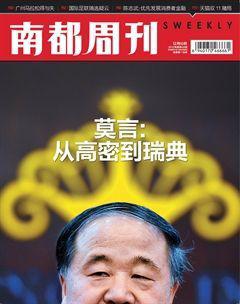

诺贝尔奖对于莫言来说是一个意外收获,对于当代中国文学来说,也是如此。面对这样一个突如其来的喜讯,公众的反应首先是——震惊。这一点倒与本雅明所说的那种现代主义艺术的美学效果相一致。在各种场合下,关于莫言获奖的议论沸沸扬扬,莫衷一是。由震惊而混乱,由混乱而谵妄,乃至歇斯底里,凡此种种,或可视作当下中国文化的荒诞的“现代性”诸征候。

在一个重商主义盛行的时代,倒是利益上的考量多少显示出某种理性。出版界的反应很迅速。莫言获诺奖,给奄奄一息的国内文学出版业打了一支强心针。据说,由此带动了股市文化板块的上扬。人们在莫言身上看到了巨大的商机。在莫言的故乡,我们可以看到诺奖效应延伸的强度。当然,这跟文学关系不大。大到当地政府拨款种高粱,小到参观莫言旧居的游客拔萝卜,一种一拔,大小有别,但动机无异——无非是想借光。

文学界的反应相对要迟钝一些。尽管莫言早已成为当代文学研究著作乃至许多硕士或博士学位论文写作的对象,但这些学术性的评价大多停留在当下几十年的文学史框架内,很少有人会用一种世界性眼光来面对这样一位作家。因此,学者专家们在面对获奖一事作出回应时,除去祝贺赞美的礼节性套话之外,涉及专业性的评价,大多不得要领。

莫言的获奖,在一定程度上改变了当下汉语写作的版图,也对文学史写作和文学教育的框架性,构成了某种程度上的冲击。语文出版社中学语文教研组就表示,莫言作品已经确定将被收录在高中语文选修课程中,选中的是中篇小说《透明的红萝卜》。高校文学史教材编写方面也迅速跟进,表示要修订《中国现代文学史》,有关人士表示,中国现代文学史教材将因为莫言获奖而改写,“在文学史教材中,目前只有曹禺、巴金、老舍和鲁迅是专章介绍,现在加入了莫言,他代表了我国现当代文学的最高成就”,将莫言的介绍、评价立为专章。文学史教科书本就是一份文学权力“封神榜”,莫言借助瑞典学院的册封,终于登上了本国文学宝座,与鲁迅、沈从文、老舍等现代文学大家共享文学偶像地位。

与此同时,质疑之声也此起彼伏。互联网永远是一个意见交锋的地方,除了一般意义上的“赞成与反对”之外,针对莫言获奖事件的争议,主要集中在文学与政治的关系方面。在反对者看来,莫言的官方身份(作协会员、副主席,以及曾经的军人身份)引人注目,以致引起了人们对其政治立场的怀疑。特殊的官方身份很可能与一个作家应有的自由精神和独立立场相悖,况且,至少在公开场合,莫言几乎没有表达过对社会不公的直接抗议,相反,他还卷入了一场令人不解的“抄写”风波当中(抄写《在延安文艺座谈会上的讲话》)。这场怪异的“抄写”风波,被认为涉嫌向权力献媚。以现代知识分子的标准来看,这是一种十足的道德“乡愿”和精神“犬儒”。这一点,被视作作家的道德污点,也被认为与诺贝尔文学奖的伟大传统相悖。人们可以举出索尔仁尼琴、布罗茨基、米沃什,甚至赫塔·米勒来作证。因此,如果不是外界误判了莫言的价值的话,那么,就只能归咎于诺奖委员会偏离了诺贝尔以及文学的精神传统。支持者则强调文学的特殊性,并指责反对者没有好好阅读过莫言。如果很好地读过莫言的作品的话,就不难发现,在莫言的笔下,充满了尖锐的现实批判性。文学家可以以自己特有的方式,传达自己的政治立场和道德观念,而并非要直接介入现实的政治行为;文学的现实“介入性”是以作家本人的独特的个人经验和话语风格来实现的,以话语层面的丰富性和复杂性,来对抗现实政治的简单粗暴和专断。

正如我在一篇文章中所说的,所谓“魔幻现实主义”(Hallucinatory Realism),“在莫言那里,既是美学策略,也是政治策略。莫言的文学以其内在的复杂丰富,来反抗外部的简单粗暴;以其悖谬,来抗拒政治权力对文学的直接征用。”当然,我本人并不属于“赞成”与“反对”两派中的任何一方,我更愿意关注作家,尤其是像莫言这样的作家,其内在的多面性和复杂性。如果说,赞成与反对的意见所描述的都有其合理性的话,那么,这很可能就是莫言的全部,一个矛盾的自我。他身上的这种矛盾性,也很可能就是我们这个时代的重要精神征候。

境外反应一派迷乱

至于境外的反应,同样也显得一派迷乱。海外媒体和读者对于当代中国文学本就所知甚少,莫言一出,媒体无所适从。各种报道更多地集中在莫言获奖的文化意义与作为“经济巨人”的国家形象之间的关系方面,这也表明,海外对中国的认知,更多地集中在中国的经济成就方面。人们总是从自己熟悉的东西上去寻找新事物的认知参照物。至于莫言获奖与国家经济成就之间的关系性质究竟为何,解释则各有不同。一种观点认为,这是经济繁荣、大国崛起在文化方面的指标(这一点,深合国内朝野上下之心);另一种观点则认为,这是文化人在抵御物欲横流的时代的艰难努力的见证。

事实上,除了专门研究中国当代文学的汉学家(这样的人本来就少,而真正的文学行家就更少得可怜)之外,很少有海外舆论能对莫言作出恰如其分的评价。我们甚至可以在那一份水准平平、充满隔靴搔痒的套话的诺奖颁奖辞中,看出西方世界与现代汉语文学之间的隔膜。马悦然认为“莫言获奖与其是否在体制内无关”、“评选诺贝尔文学奖的惟一标准就是文学质量”……但他的看法并不值得特别关注,因为瑞典学院的意见就是他的意见,只需看诺奖颁奖词即可。而被称之为“顾大炮”的德国汉学家顾彬先生,貌似行家,也常有惊人之语发出。他在莫言的问题上,也放了一炮,指莫言“讲的是荒诞离奇的故事,用的是18世纪末的写作风格”,“他只敢进行体制内的批评,而不是体制外的批评”……但在他的这一番看上去十分犀利言辞中,偏见与卓识参半,盲目与洞见并存,或多或少包含这跟马悦然的立场刻意的针锋相对。

海外主流文学界对莫言及中国当代文学所知甚少。虽然早在2005年,美国著名作家厄普代克就曾在《纽约客》撰文论及莫言,但通篇看下来,无非是概要地介绍了一下《丰乳肥臀》的主要内容。当然,以厄普代克的文学地位,介绍一下对莫言来说就已经是很高的奖赏。

对莫言盛赞有加的,当属诺贝尔文学奖得主、日本作家大江健三郎。据称,他就是莫言获奖的提名者之一,而且,很显然,是起重要作用的提名者。在某种程度上说,大江在文学上的贡献与其说是获得诺奖,不如说是他推荐了莫言获奖。可是,另一位诺贝尔文学奖得主赫塔·米勒却对莫言获奖表示了极度的不满。相关报道语焉不详,也没有证据表明米勒对莫言的作品有多大程度上的理解,我们所知道的是,米勒的批评主要是出于道德义愤。至于批评的合理性理由,并不难猜测,应该跟前文所提及的反对者的意见差不多,只不过在她的言论环境中,她的表达更为直截了当。我理解这位前罗马尼亚作家的情绪,但我怀疑她的资讯来源的可靠性,也怀疑媒体传播的准确性。

当下季节里的暴风雪

著名文学杂志The Kenyon Review刊登了一篇署名Anna Sun(孙笑冬)的评论文章《莫言的病态语言》(The Diseased Language of Mo Yan),算是一篇较为专业的莫言评论。孙女士在文章的开头引用了帕斯捷尔纳克的小说《日瓦戈医生》中的一段话作为自己文章的题记,其用意无非是说,这个时代的粗鄙化使得文学话语的复杂性和精神深度消逝殆尽,言辞变成了赤裸裸的语义直陈,如同这个时代的欲望和心思一样。

孙笑冬写道:狄更斯、哈代和福克纳这些伟大的小说家,面对严酷的人类生存条件,而莫言的作品缺乏像作家所具备的重要东西:美学信念。这些作家的美学力量是火炬,照亮了人性的黑暗和痛苦的真相。莫言的工作不乏人工技巧的光泽,在他的幻觉世界,却没有照亮混乱现实的光芒,并由于缺乏整体的美学考虑而致混乱和失败。打开他的作品的任何一页,都混杂着乡村土语、老套的社会主义修辞和文学上的矫揉造作,令人惊讶的平庸。莫言的语言是重复的、粗鄙的,大多缺乏审美价值。相反,倒是葛浩文的翻译,使莫言的作品显示出某种光芒,使之看上去貌似高尔基或索尔仁尼琴。莫言的语言是惊人的和引人注目的,因为它是患病的。它脱离了中国文学数千年传统中的优雅、复杂和丰富,脱离了屈原到李白、杜甫,再到苏轼,再到曹雪芹所建立起来的伟大传统,是一种病态的现代汉语。莫言的作品其实是社会主义美学的产物。病源在于长期盛行的工农兵的政治语言。但沈从文、老舍、冰心、钱锺书等,则逃脱了病态的感染。这也就意味着,莫言并未尽到一个作家应尽的职责——捍卫母语纯洁传统。

孙笑冬是一位年轻的华裔学者和作家,她对古典中国和当代中国文学的状况有充分的了解,尤其是对当代中国的文学语言状况感触更深,这是通常意义上的“汉学家”难以体会到的。但在我看来,孙女士只说到了汉语文学语言的美学意义的一个方面。她本人的美学立场本身就带有严重的偏执性。由此联想到此前不久风靡一时的作家木心。木心的语言由于与二十世纪后半期的汉语环境相隔离,因而较为完好地保存有民国时期语言的气韵。这一点,被当下的文艺界人士所追捧。但木心是一个孤立的个案。木心的价值在于其作为一个业已消逝的语言和美学的“标本”意义,就好像一枚被农夫遗忘在树枝末梢的果实,在美学的严冬里散发着光辉。它的存在,不能证明时下是硕果累累的深秋。

莫言的语言则不同。它不是一个孤立于世外的美学风景。它是当下季节里的一场暴风雪。它与现实之间的关系是短兵相接的白刃战,在一场混战当中,旁观者往往难以分辨出对立的双方。孙笑冬的描述是准确的,在莫言的成名作《透明的红萝卜》的一开头出现的农村生产队队长训话的场面,这个能说会道的农民,一张嘴便是连篇的谚语、顺口溜和粗俗而俏皮的骂人话,其间还夹杂着一些歪七扭八、半通不通的官方辞令:领袖语录、上级指示、报刊社论的言辞等等,以显示自己不同一般的身份。但是,这种夹生的官腔、杂凑的语言,非但不能令人生畏,反倒叫人觉得好笑。在这种戏谑性的“模仿”中,包含着莫言小说的一系列风格学秘密。莫言在语言上的价值,恰恰是他的那种刻意制造的混乱、芜杂、重复和陈词滥调,或者说,孙女士所说的“病态的”语言。这一点也正印证了普鲁斯特所说的,“美好的书是用某种类似于外语的语言写成的。”

莫言的文学确实是“有病的”,它是一个有病时代的病毒携带者。它以自身的免疫力,存活在这个时代。这是莫言一代人的宿命,也是他们的价值所在。但它与传统的中学语文教育理念和旨趣,也就是与那种玻璃暖房里的洁净和茁壮背道而驰。莫言在一篇写中学生的故事《欢乐》中就曾无情地嘲讽过中学语文教育。而现在,中学语文教育趋炎附势,瞎凑热闹,迟早要陷入自寻烦恼的尴尬境地。

(实习记者颜志华、陆诗丽对本文亦有贡献)

往届诺贝尔文学奖获得者如是说

所谓作家,无非是一个人自己在说话,在写作,他人可听可不听,可读可不读,作家既不是为民请命的英雄,也不值得作为偶像来崇拜,更不是罪人或民众的敌人,之所以有时竟跟着作品受难,只因为是他人的需要。

2000

[法籍华裔]高行健

《文学的理由》

当我们看着镜子的时候,觉得里面的影像是精确的。但是我们稍微转动千分之一米,影像就变化了。其实我们看到的是永无休止的反射影像。但是,一个作家有时候需要打碎镜子,因为通常在镜子的另一面,真相正凝视着我们。除了那些存于尘世的众多不平之事,作为公民,用坚定、果断、严厉而理智的决心去认清我们生活、我们社会中的真相,是我们所有人肩负的重大责任。事实上,这是我们必须做的。

2005

[英]哈罗德·品特

《艺术、真相和政治》

文学是人类在认识自我的追寻中最有价值的宝藏。各种各样的社会、部落、人群变得越来越智慧、丰富、先进,就是因为他们重视自己作家们的话,而且,我们都知道焚书坑儒就意味着黑暗无知的到来。

2006

[土耳其]奥尔罕·帕慕克

《父亲的手提箱》

一段时间以来,作家们已不再自以为是,以至认为他们能够改变这个世界,或者通过他们的故事和小说,给生活树立一个好的榜样。他们只不过是见证生活,见证悖论森林里的其他树木。虽然作家愿意做生活的见证人,但是实际上,绝大多数时间他只不过是一个窥视者罢了。”

2008

[法]勒·克莱齐奥

《在悖论的森林里》