豫西寒武纪叠层石的地层展布及控制因素分析

常玉光,孙凤余,王 敏,杨小伟,尚 阳

(河南理工大学资源环境学院,河南焦作 454003)

豫西寒武纪叠层石的地层展布及控制因素分析

常玉光,孙凤余,王 敏,杨小伟,尚 阳

(河南理工大学资源环境学院,河南焦作 454003)

在河南省西部寒武系的渑池-登封小区,共出露23层叠层石,主要集中在馒头组、张夏组和三山子组。笔者在逐层详细描述该叠层石外部宏观形态和地层展布的基础上,分析了叠层石上下地层岩相变化,找出寒武纪叠层石地层展布的规律及其控制因素,认为影响叠层石地层展布的主要因素有沉积环境、水动力条件和后生动物干扰等,并讨论了叠层石生长与核形石、竹叶状灰岩和后生动物的相互关系,提出了叠层石与后生动物共生的生态位观点。

叠层石;岩相变化;地层展布;控制因素;寒武纪;豫西

1 引言

在地球早期生命演化过程中,叠层石-微生物席生态系统主宰地球海洋近30亿年,叠层石作为微生物岩的一种,是一种特殊的生物沉积构造,其中记录了大量的微生物、环境、地球化学和地球物理等方面的信息[1]。叠层石的发现距今已有两百多年的历史,在这两百多年中,人们对叠层石的认识在不断的深化和发展[2,3]。Kalkow sky(1908)首先定义了“叠层石(Stromatolite)”这一术语,主要用来描述生物成因、成层、钙质的岩石构造[4],现在一般认为叠层石是一种成层的生物沉积构造,由蓝细菌、真核藻类和微生物的生命活动引起的周期性矿物沉淀、沉积物捕捉和胶结作用所形成[5-7]。

目前,我国叠层石的研究相对集中在元古宙、少量新生代和现代,对于古生代等其它时期叠层石研究的报道较少[8-10]。近年来,作者等在河南省西部的登封关口、三门峡渑池等地发现大量寒武纪叠层石,宏观形态特征明显,多为半球状、大柱状、细柱状、包心菜状、丛状和微型柱状等,常见分叉,共出露23层。

2 地质背景

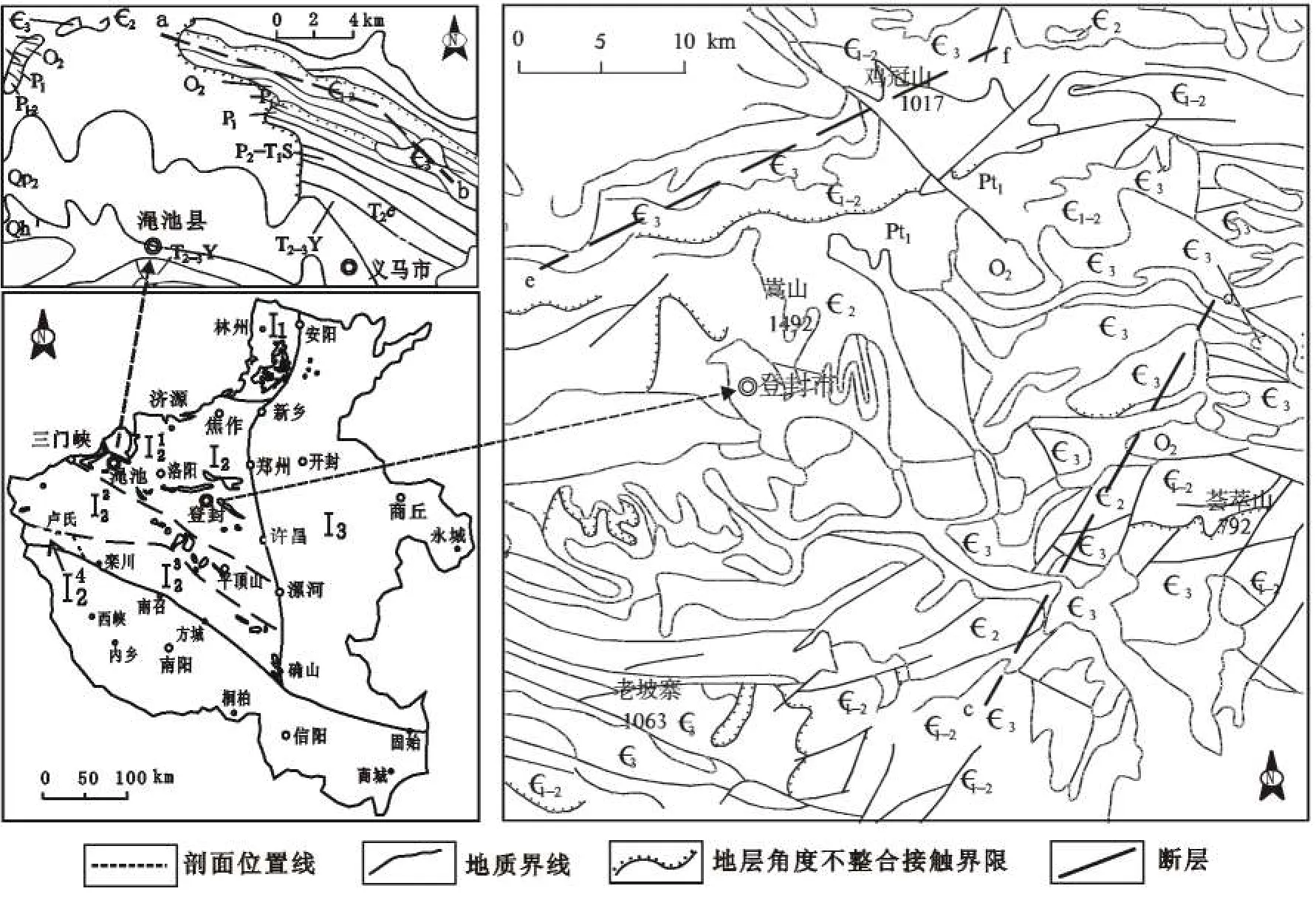

豫西地质构造区经历了印支期、燕山期和喜山期等多期构造作用的影响,形成了多期构造叠加的局部构造,构造样式多样,其类型和展布又具有自身的规律和特点。豫西地区地层由老到新依次为震旦系、寒武系、石炭系、二叠系、三叠系及古近系、新近系、第四系。依据寒武纪前古地理和古构造格局,寒武纪岩性组合、沉积特征、岩相和沉积环境、生物群落等进行的综合分析,华北地层区寒武系划分为太行山分区、豫西分区及豫东平原分区,其中豫西分区划分为渑池-登封小区、灵宝-鲁山小区、叶县-确山小区和卢氏小区[11]。

本文研究的寒武系叠层石主要分布在渑池-登封小区(图1),以登封关口剖面为主要观察剖面,辅以渑池任村剖面。上述剖面寒武纪地层发育连续,早寒武世的辛集组为海侵初期的砂砾岩,朱砂洞组为滨-浅海白云岩,早中寒武世馒头组为潮坪相碎屑岩(主)和碳酸盐岩(次)沉积,中寒武世张夏组和晚寒武世的三山子组为滨-浅海碳酸盐岩[12]。地层中微生物碳酸盐岩丰富、出露良好、露头新鲜,相关层位上,叠层石、微生物岩等比较发育。

3 豫西寒武纪叠层石的形态和地层展布

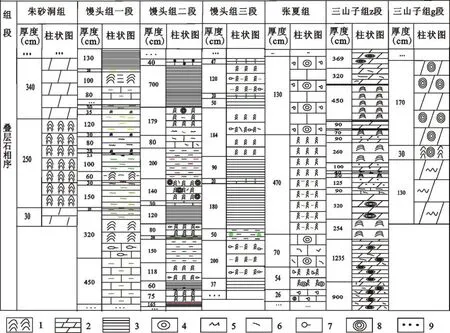

渑池-登封小区寒武纪地层出露连续,经逐层实测和详细观察,共观察到23层叠层石,其中辛集组和三山子组c段未发现叠层石,具体出露地层及岩相变化见图2。

图1 豫西寒武系地质分区及剖面位置图Fig.1 Map showing the stratigraphic regions and section localities in Cambrian,western Henan Province

3.1 朱砂洞组叠层石的外部形态与地层展布

渑池-登封小区关口剖面朱砂洞组为一套灰岩、白云质灰岩,在第二层出露厚250 cm的密集丛状叠层石,叠层石多为丛状、指状,见等宽、微加宽和加宽分叉,侧向连接穹形,具颜色加深的壁,直径0.5~3 cm不等,垂直剖面间隙为0.5~1 cm的网格状;平面为次圆、椭圆或不规则,叠层石间隙为0.3~0.5 cm不等的网格状;下部多为宽柱状,上部为密集丛状,具体相序见图2。

3.2 馒头组叠层石的外部形态与地层展布

渑池-登封小区关口剖面的馒头组以紫红色页岩为特征,夹有灰岩、白云岩、泥岩和砂岩,共出露14层叠层石,可分三段。馒头组一段为褐黄色、紫红色薄层泥灰岩、泥晶灰岩、泥晶白云岩夹紫红色页岩,含6层叠层石,具体相序见图2,从下至上叠层石宏观形态描述如下:

第一层:叠层石层厚约30 cm,下部为15~20 cm的大柱状叠层石,被0.3 cm的红色薄泥层打断,上部为10 cm的半球状叠层石,底为3~10 cm的竹叶状灰岩层,叠层石间夹不规则土黄色竹叶状灰岩和叠砾。

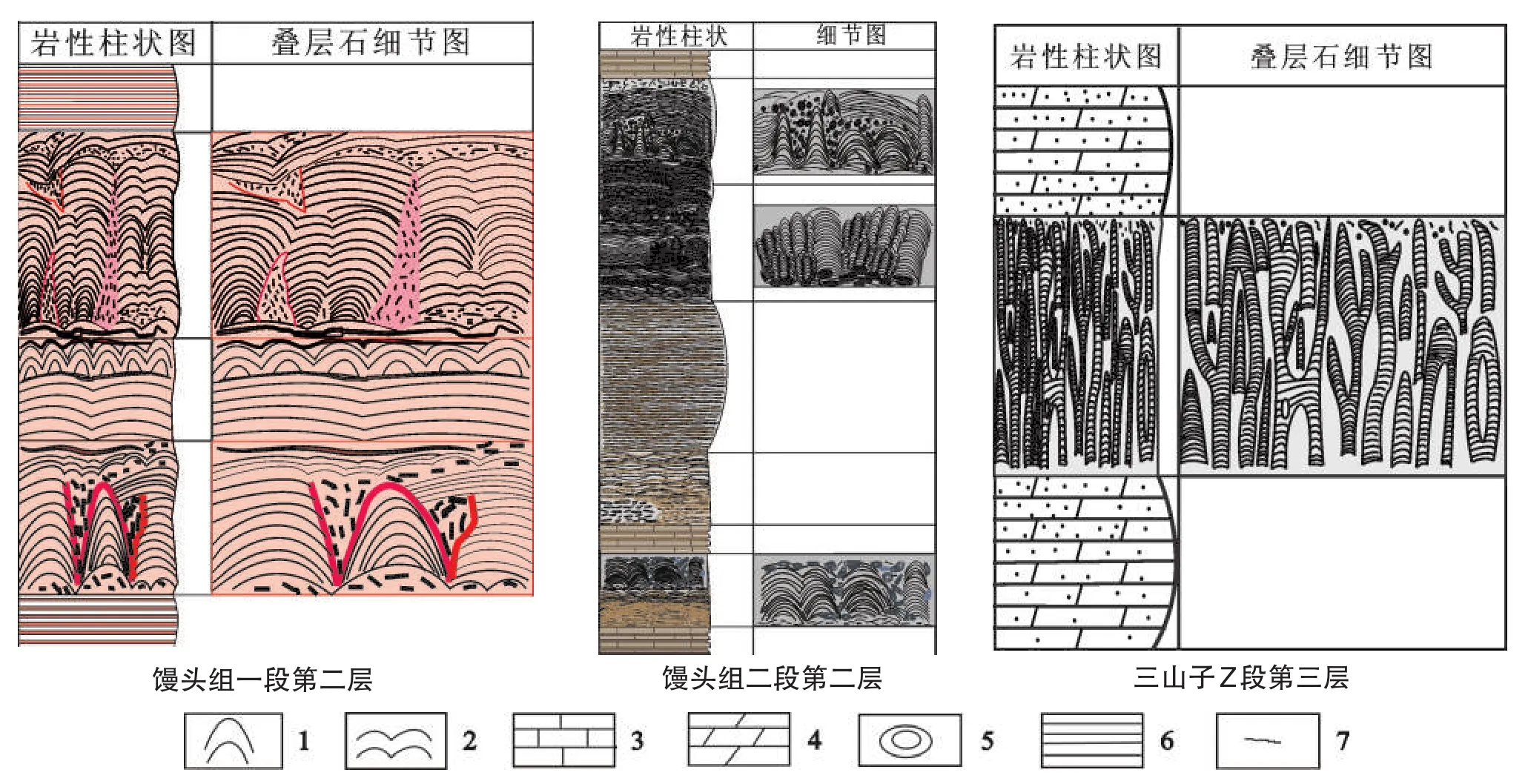

第二层:灰白色夹浅红色缓波状、半球状、柱状叠层石层,厚约60 cm。自下而上可细分为3层,第一层为15~20 cm不规则大缓波状、半球状叠层石,直径约10 cm,多为风暴沉积产物;第二层为10 cm较规则缓波状叠层石,叠层石间和内部多红色泥;第三层以20~30 cm的柱状为主,半球状为辅的叠层石,平面多见融合连环生长现象,似包心菜状,单个直径2~10 cm不等,叠间多填充红色砾屑,红色泥较下层少,多为近同期填充,底为肉红色藻纹层,顶为红色薄层泥,具体特征见图3。

第三层:浅红色下缓波状,上丘状、大半球状叠层石,叠间夹砾屑,整体层厚28 cm。

第四层:下缓波状,上小缓波状叠层石,叠间夹小砾屑,整体层厚30 cm。

第五层:下部缓波状,中部平缓波状,上部为10 cm厚小半球状叠层石,整体层厚35 cm。

图2 豫西寒武纪叠层石相序图Fig.2 Lithofacies column of the stromatolites in Cambrian,western Henan Province

第六层:下部mm级杂乱微型柱状叠层石,直径小于1 cm,高为1~3 cm,中间为夹多层薄泥层的小柱状叠层石,上部为较清楚柱状叠层石,直径为2~4 cm,多见融合生长现象,整体层厚100 cm。

馒头组二段以暗紫色云母页岩、粉砂岩为主,夹灰岩和薄层砂岩,在中上部出露5层叠层石,具体相序见图2,自下而上叠层石宏观形态描述如下:

第一层:下部为35 cm厚含泥细微型小柱状叠层石,中部为夹泥质条带小柱状叠层石,直径约3 mm,上部为20 cm夹泥质条带小缓波状叠层石,整体层厚75 cm,顶底皆为紫红色泥页岩。

第二层:典型特征为夹核形石的叠层石层,整体层厚为118 cm。自下而上可细分为4层,第一层是以竹叶状灰岩作底的夹竹叶状灰岩和少量核形石的缓波状叠层石层,厚为25 cm;第二层是含泥质条带(外来泥)不规则小柱状叠层石,直径为1~2 cm,厚为40 cm;第三层是含少量红色泥的小柱状、偶见大柱状(3株连接生长)叠层石,一般高不超过10 cm,叠间填充亮晶方解石,夹扁平柱状核形石(核形石为同生)的叠层石层,厚为30 cm;第四层是大半球状、大柱状叠层石层,直径达10 cm以上,夹大量以圆形为主的核形石,偶见竹叶状灰岩,核形石直径1~25 mm不等,核心见生物介壳,叠层石间填充大量生物碎屑,厚为20 cm;顶为不连续的3 cm生物碎屑层,具体特征见图3。

第三层:上部高12 cm,直径1~20 cm不等的缓波状叠层石,整体透镜状,夹大小不等竹叶状灰岩。

第四层:藻纹层灰岩,夹薄泥层,局部见大缓波状、大半球状大叠层石,高不超过20 cm,直径达35 cm,上部见大土黄色和浅灰色鲕粒,下部为竹叶状灰岩和围绕竹叶状灰岩生长的叠层石,见多层叠层石间填充方解石,整体厚140 cm。

第五层:夹泥质条带和生物碎屑的不规则微小型叠层石层,叠层石不明显,偶见小柱状、半球状叠层石,直径不超过5 mm,整体不规则,杂乱似藻灰岩。

图3 豫西寒武纪含叠层石层岩性柱状图及叠层石特征图Fig.3 Lithologic column and Feature of the stromatolites in Cambrian,western Henan Province

馒头组三段以灰色鲕粒灰岩、粉砂岩、砂岩为主,夹灰黄色、黄绿色、紫色页岩,顶部出露3层小叠层石层。具体相序见图2,自下而上外部形态描述如下:

第一层:底部为近水平状的竹叶状灰岩层的不规则小丛状、柱状叠层石,向上明显加粗,局部团块,填充大量生物碎屑(介壳内含大量鲕粒),无分选,整体厚度为80 cm,叠顶为倾斜角度较大的竹叶状灰岩层,其基质为土红色泥。

第二层:此层自下而上可细分为5层,基底为43 cm厚凸凹不平的近水平竹叶状灰岩层,基质为土黄色泥;第二层为26 cm的似凝块状小叠层石;中部第三层为倾斜或直立簇状的竹叶状灰岩层,厚30 cm,基质为土黄色泥;向上第四层为60 cm的微生物岩;顶部第五层为25 cm的微小型柱状、锥形叠层石,直径为2 mm~1 cm,高度小于1 cm,见局部增厚。

第三层:含丰富生物介壳,与竹叶状灰岩和鲕粒共生的局部透镜状无明显纹层的小叠层石,厚10~60 cm,底为0.3 cm土黄色泥岩,顶为含生物碎屑鲕粒灰岩,上下层界限明显。

3.3张夏组叠层石的外部形态与地层展布

渑池-登封小区关口剖面的张夏组下部为灰岩和泥质条带灰岩,中部为厚层鲕粒灰岩和生物扰动灰岩,上部为鲕粒白云岩。底部出露2层叠层石,具体相序见图2,自下而上叠层石外部形态描述如下:

第一层:小叠层石层,叠层石呈束状、小柱状,指状,底部相互连通,直径一般小于1 cm,整体呈透镜状,下部10 cm,小柱状明显,叠层石较纯,叠层石间被鲕粒灰岩填充,多处见竹叶状灰岩团块。

第二层:整体为厚470 cm的含泥(叠层石)微生物鲕粒灰岩,中间零散分布不规则含土黄色泥的半球状叠层石,直径为5~10 cm,多扁平状,偶见锥状,还有少量大小不等,形状不一的铁质结核,叠层石内包含鲕粒、生物介壳、黄泥圈,横向上表现不明显。

3.4 三山子组叠层石的外部形态与地层展布

渑池-登封小区关口剖面的三山子组以白云岩为主,夹多层微生物岩,可分为c、g、z三段,共计出露6层柱状叠层石,其中z段出露5层,g段1层,c段未见叠层石。z段叠层石具体相序见图2,自下而上外部形态描述如下:

第一层:白云岩叠层石层,叠层石为细柱状,层面为锥形,局部加粗,直径1~3 cm,见交叉融合生长,顶部平面为月牙形或同心圆状,整体层厚254 cm。

第二层:白云岩叠层石层,叠层石为小细柱状,直径0.5~1.5 cm,底部不明显,含较多砂屑。

第三层:白云岩叠层石层,叠层石为柱状,常见交叉融合生长,加宽后分叉,直径1~2.5 cm,单株高度较高,顶部平面为月牙形、同心圆或花瓣状,整体层厚260 cm,具体特征见图3。

第四层:白云岩叠层石层,叠层石为细柱状,常见多株交叉融合生长,加宽后弱分叉,直径1~2 cm,单株贯穿整层生长。

第五层:白云岩叠层石层,叠层石为高细柱状,锥形,见加粗分叉,上部叠层石直径为0.5~1.5 cm,单株高度达60 cm以上,中部颜色加深,下部叠层石变粗,单株变短,见分叉融合生长现象,在叠层石和围岩中分布大量浅灰色的疑似遗迹化石。

g段出露1层叠层石,具体相序见图2,其外部形态描述如下:

底为含藻丘的白云岩藻纹层,叠层石层为指状、大柱状,宽1.5~4 cm,高约10 cm,顶为近似平面的白云岩叠层石,顶为厚约20 cm的鲕粒粉晶藻纹层白云岩。

4 豫西寒武纪叠层石的岩相变化规律

通过对豫西寒武纪23层叠层石岩相变化的比较、归纳和总结,其中朱砂洞组和三山子组的7层叠层石已白云岩化,岩相变化较难识别,总体岩相变化呈现如下规律:

(1)叠层石发育要有相对坚硬的底质。豫西寒武纪叠层石中以竹叶状灰岩和小砾屑作为底的占到16层,还有2层以生物碎屑为底,没见到以泥岩为底的叠层石相序,说明叠层石生长的底质一般凸凹不平且硬度较大。

(2)叠层石发育附近也比较适合藻类生长。通过出露叠层石上下岩相变化来看,叠层石层处在藻纹层的顶底层占到13层,尤其是海水中外源沉积物或者内源碎屑物的大量出现往往打破了叠层石正常生长的环境,叠层石无法生长,进而出现含砾或含泥藻纹层,在豫西寒武纪地层中占住7层。

(3)早古生代大量后生动物开始出现,后生动物活动影响叠层石的生长在豫西寒武纪地层中也有所体现,在叠层石附近出现大量生物碎屑层和生物扰动层的有6层,这也是造成岩相发生变化的一个重要原因,但是在叠层石层中也出现有生物介壳和疑似生物遗迹化石的痕迹。

5 豫西寒武纪叠层石展布的控制因素

通过分析豫西寒武纪叠层石的地层展布规律和岩相变化可以看出,叠层石的地层展布主要受控于以下因素:

(1)适合藻类生长的外部环境。叠层石的出现往往伴生着藻纹层,整个环境应该是非常适合藻类等微生物的生长,此时的整个古海洋是微生物的天堂。

(2)水动力条件。从23层叠层石的地层展布来看,以砾屑和生物碎屑为底的占20层,特别是竹叶状灰岩占11层,说明叠层石多发育在风暴沉积过后水动力条件减弱但还有一定或较强水动力的环境。

(3)沉积环境。叠层石层中一般含泥沙量较少,水体相对较干净,以内源沉积为主,大量外源泥沙的沉积会造成叠层石生长的终断,12层含砾、含泥藻纹层和泥岩的出现可以说明此点。

(4)后生动物的影响。早寒武世,后生动物大爆发,在豫西出露的寒武纪地层中,见多层生物扰动层,特别是在叠层石的顶底层也见有6层明显的生物扰动或生物介壳碎屑,但在叠层石层内却较少,只有三山子组z段出露的一层叠层石层中见疑似遗迹化石,其余均未见到明显生物扰动痕迹。

6 讨论

(1)叠层石的外部形态是由叠层体内部的菌藻种属类型和外部的水动力条件联合决定的。早中寒武世的叠层石以半球状和矮柱状为主,一般含叠层石岩层较薄,晚寒武世的叠层石多为细柱状,层也较厚,这与早寒武世海平面变化频繁,水体较动荡有关。

(2)由于在叠层石间隙和叠层体中见到后生动物介壳,同时叠层石生长却受后生动物干扰较少,可见叠层石生长期间可能有一定量的后生动物,但由于不同的生态位(如营养生态位、空间生态位等),后生动物对叠层石生长的干扰较小。

(3)多处见核形石与叠层石共生现象,特别是在馒头组二段的第一层叠层石层,大量直径达2 cm的大核形石填充在半球状、大缓波状叠层石之间,说明此时的古海洋环境非常适合微生物群落的生长,为核形石的微生物成因提供了一定的佐证。

(4)见叠层体围绕竹叶状灰岩延伸生长现象,特别是在馒头组一段第六层叠层石层中叠层体在倾角较大的竹叶状灰岩上端顶部生长明显,为微生物参与竹叶状灰岩形成的解释提供一定依据,同时14层竹叶状灰岩作为叠层石顶底层也进一步说明了叠层石与竹叶状灰岩的共生和相互影响。

[1]曹瑞骥,袁训来.叠层石[M].合肥:中国科学技术大学出版社,2006,1-368.

[2]Kalkow sky E.Oolith and stromatolith in norddeutschen Buntsandstein[J].Z.Deut.Geol.Ges.,1908,60:68-125.

[3]Riding R.Microbial Carbonates:geological record of Calcified bacterial-algal mats and biofilms[J].Sedimentology,47(suppl.1):2000,179-214.

[4]Javaux E J,Knoll A H,Walter M R.Morphological and ecological complexity in early eukaryotic ecosystems[J].Nature,412:66-69.

[5]温志峰,钟建华,刘云田,等.柴达木盆地中新世叠层石沉积特征及其环境和构造意义[J].地质科学,2005,40(4):547-557.

[6]华 洪,邱树玉.贺兰山中元古代三个叠层石组合及其地层意义[J].地层学杂志,2001,25(4):307-311.

[7]曹瑞骥,袁训来.中国叠层石研究进展[J].古生物学报,2009,48(3):314-32.

[8]朱士兴等.中国叠层石[M].天津:天津大学出版社:1993,1-260.

[9]韩喜球.东太平洋多金属结核的叠层石包壳及其沉积环境意义[J].海洋学报,2009,22(5):73-81.

[10]曹瑞骥.前寒武纪叠层石命名和分类的研究历史及现状[J].地质调查与研究,2003,26(2):80-83.

[11]裴 放.河南省华北型寒武纪-早奥陶世多重地层划分与对比[J].河南地质,1998,16(3):183-190.

[12]冯增昭,彭勇民,金振奎,等.中国寒武纪和奥陶纪岩相古地理[M].北京:石油工业出版社,2004,1-200.

Analysis of the Stratigraphic Distribution and the Control Factors on the Stromatolites in Cambrian,Western Henan Province

CHANG Yu-guang,SUN Feng-yu,WANG Min,YANG Xiao-wei,SHANG Yang

(Institute of Resources&Environment,Henan Polytechnic University,Jiaozuo 454003,China)

In Cambrian strata,23 layer stromatolites crop out in Mianchi-Dengfeng region,western Henan Province,mainly concentrated in the Mantou Formation,Zhangxia Formation and Sanshanzi Formation.In this paper,the authors find out the rule of the stratigraphic distribution and the control factors on the stromatolites in Cambrian by analyzing the lithofacies changes of the layers on the stromatolites.On the basis of the detailed description of the external morphology and stratigraphic distribution,the authors suggust that the mainly influence factors of the stratigraphic distribution are the sedimentary environment,hydrodynamic condition and metazoan interference.The relationship between growth of the stromatolites and oncoides,flat-pebble limestones,metazoan is also discussed in this paper.At the same time,the view of symbiotic niche is put forward between stromatolites and metazoan.

stromatolite;lithofacies change;stratigraphic distribution;control factor;Cambrian;western Henan Province

P534.41

A

1672-4135(2012)01-0016-06

2011-11-28

国家自然科学

豫西寒武纪沉积底质变革与遗迹方式响应(41072003);河南省生物遗迹与成矿过程重点实验室开放基金项目:豫西寒武纪叠层石沉积特征研究(OTMP1002)

常玉光(1976-),男,副教授,在读博士,主要从事沉积学和遗迹学等方面的教学研究工作,

E-mail:changyg@hpu.edu.cn。