“行动教育”模式在中小学教师在职教育中的运用

2011-12-29 00:00:00赖俊明

教学与管理(中学版) 2011年11期

在当今这样一个充满活力的、多元文化的、全球变革的背景下,教育需要革新和改进,也永远有持续发展的需要。如果我们没有把教师置于核心焦点,任何有关教育改革与教育品质的探讨都会流于空谈。影响教育品质的因素固然很多,但是我们可以肯定的是:影响教育品质的关键乃是在学校里实际负责教学任务的教师。高质量的教师队伍虽然不是达成高品质教育的充分条件,却是一个必要条件,这一点大概已成为我们的共识。这种认识促使大家对在职教师继续教育问题越来越关注和重视。一方面大量的有关在职教师继续教育的研究报告和文献都强调:中小学教师继续教育是加强教师队伍建设、不断提高教师队伍素质的必由之路;另一方面,实践中的教师继续教育模式及方向也在悄悄地发生着变化。正如约翰·杜威所说:“我怀疑,作为教育者,是否我们已将这样一种事实牢牢记于心,即培养教师的问题事实上是职业培训的一般性问题。这一问题类似于建筑师、工程师、医生等职业的培训一样。但是,令人惭愧而似乎不可相信的是,实践中教师是最后被视为需要特殊职业准备的职业,所以,教师应尽力从其他职业里,去寻找更加广泛和成熟的经验进行学习。”2010年7月通过的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》明确指出:“完善培养培训体系,做好培养培训规划,优化队伍建设,提高教师专业水平和教学能力。”

现在,“终身学习为人师”、“教师需要不断地进修与学习”的理念已经成为教育界以及社会大众的共识。在这个理念的引导下,“教师在职教育”、“教师在职进修”以及“教师在职培训”这三个非常类似的概念,已经为我们耳熟能详。然而,这三个概念背后所转达的几个认识,无形中引发了教师在职教育的若干问题。

一、“教师在职教育”概念引发的问题

1.教师:知识的被动接受者还是主动建构者

前述三个概念背后往往隐含着一个基本假设:教师听了就能懂,懂了就会用。换言之,“所谓进修或培训或再教育,就是告诉老师应该如何,然后提供示范、典型及引导式练习与反馈。通常这些是由一些不知教师日常教学情形的人用‘最佳的实务’加以包装后交给老师,期望教师能采用这些实务方法”。

事实上,在这个过程中,教师被视为被教育或被训练的对象,是知识的被动接受者。在这种认识之下的教师在职进修课程往往与教师的教学实践相脱节,不能满足教师的需要。于是,造成的结果是,教师往往进修学习回来后,感到理论无用。

2.在职教育:给予的福利还是自我的需要

“这三个概念有意无意地误导了教师们的心态,认为学校或行政部门有义务提供进修、培训或训练的机会,使教师在心态上依赖上级提供资源来协助自己本身的成长,而不是主动追求自我成长”,正所谓:“进修是给教师提供的福利。”

在许多地区,学校或行政部门往往采用记学分、职称评定标准等办法,吸引教师参加进修。这类办法使政府财政承担了较重的负担,更糟糕的是,教师们参加这一类进修、研究等也只是为了得到形式上的鼓励,在研修过程中追求轻松过关,不见得能获得真正的成长。

3.进修成果:个人成长的点缀还是持续成长的动力

这三个概念背后会造成另一种心态:教师进修与接收培训是属于个人专业成长的点缀。此种心态缺乏一种推动教师共同成长与持续成长的动力。其结果是:“导致教师们各自进修,参加进修回到学校之后,彼此之间缺乏进一步的沟通、互动,很难发挥相加相乘的效果。”

对教师而言,所参加的进修都只是一点一滴、断断续续的,缺乏横向的联系或纵向的沟通,更不易和自己的教育教学实践经验结合在一起,因此不易发挥研修的整体效果。

二、教师在职教育中的现实问题

1.来自一所学校的报告:理念与行为之间有落差

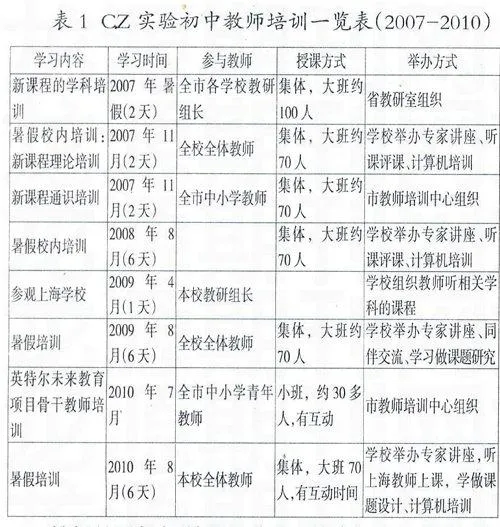

这是一所参加全国新一轮课程改革试验的实验初中,学校的全体教师都参加过新课程的培训,下表(表1)所罗列的是学校教师近4年时间(2007-2010)参加培训的情况,这些培训或进修时间通常在2天以上。另外从2009年起,每个双月的第一个周六,是全市中小学教师的学习日,每次有半天的培训,这些没有列入表中。没有列入表内的还有,学校规定每位教师每学期至少听5节课,以及不固定的区内或市内观摩课。

教师是了解新课程理念的。综合问卷、听课以及座谈会等多方面的信息,结论是明显的:这所学校的教师,在经历了一系列培训或进修之后,无论是有着丰富经验的老教师,还是刚刚工作的新教师,对新课程的理念是了解的,也有着比较高的认同度。对学校所有在一线上课的老师做过一次问卷,问:“在集体备课时,你和大家经常讨论的问题是什么?”结果显示:教师最关注两个方面:一是教材的难点和重点,二是情境的创设。

对教材难点和重点的关注,不同阶段的教师是不同的。对新入职教师而言,对教材重点难点和对学生的把握等是非常重要的。关注这方面的教师很多,一方面是因为学校处于这个阶段的教师比较多;还有一个原因是处在课程大变动时期,教师虽非新入职教师,但仍然感觉在对教学重点、难点的把握上有困难。

理念如何落实到行为,老师有困惑。关注情境创设,关注教学与学生生活实际的联系,反映了老师们对于如何应对新课程有一种强烈的探索愿望,是老师们从理念迈向实践的第一步。但是,如何对情境作适当的教学加工,使之真正地有助于促进学生的理解,成为教学的一个有机组成部分。

2.教师在职教育的瓶颈:实现从理论到行为的转移

应对课程改革,面对挑战,如何实现从理念到行为的转移,教师是有需要的。来自基层的一份调研发现:老师们对课程改革是认同的。

我们问老师:“您对当前正在推行的新一轮课程改革有何看法?”结果有将近四成(38%)的老师认为“改革成效显著,发展前景美好”,20%的老师认为“改革切中时弊”,而且老师们对于课程改革所提倡的“教师是课程的实施者与执行者,也应成为课程的开发者与创造者”的理念基本是认同的、接受的,调查中47%的老师表示“十分同意,应该是这样的”,49%的老师表示“同意,但在现实中难以实现”,只有4%的老师表示“不同意”。

按照我们的理解,在“接受理念”这个笼而统之的说法之下,其实是分层次的。心理学研究表明:情感作为人的一种心理过程,是一个由浅入深、由外显到内化的过程。布鲁姆把情感领域分为五个水平层次:接受或注意、反应、价值评价、组织和性格化。这是一个层层递进、紧密衔接的情感心理的内化和升华过程;从单纯的接受反应开始,经过复杂的内心体验,最终达到性格化,完成由外显到内化的情感心理变化过程。事实上,老师们对于课改理念从认同到转化为教学行为的过程,就是这样一个由接受(注意)最终内化成为自身教学行为的过程。

在课程改革与课程发展的大趋势下,教师在职教育如何帮助教师实现从理念到行为的转移,是个至关重要的问题,也是教师在职教育的瓶颈。

三、破解教师在职教育的难题:“行动教育”模式及其理念

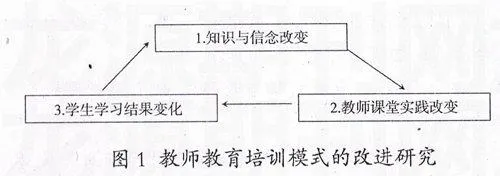

长期以来人们认为,唯有教师知识和信念的改变才会导致教师课堂行为的改变,才有可能导致学生学习结果的变化,因此,教师培训常常采用“讲授先行的传统模式”(见图1)。这是教师在职教育大都采用的“由理论进入实践”的模式,即一个教师在还没有教学实践经验之前,就可以拥有教育知识,而且必须先拥有教学理论,才能开始教学。

然而,很多研究都表明:专业知识不能与专业经验分离,实际情境中所面临的问题往往是非常复杂的,而学理知识往往是单纯的、概略的、简化的,两者无法一一对应。但是,随后的研究指出,教师信念和态度变化的更直接原因,可能基于学生学习结果的变化,而导致学生学习结果变化的,则是教师课堂实践的变化,因此,教师培训又采用了“实践先行的改进模式”(见图1)。

“讲授先行”与“实践先行”的两种模式是两个不同的线性思路,“知”与“行”先后分列,孰先孰后,各有优缺,究竟应当如何选择,我国学术界目前没有统一认识。

我们的“行动教育”是在综合文献研究、经验总结和对改革实践深入洞察的基础上,提出的一种教师在职教育的行动性理论。这种理论以“专业引领”与“行动跟进”为特征,提出“教师在教育行动中成长”的关键主张,着力于解决理论向实践、向课堂的转移问题,并试图提供现实中可采纳的途径。

1.“行动教育”模式

(1)目标:寻找解决问题的策略。专家教师是一个在教育行动中成长的动态过程。他们特有的回应学习与工作环境的行动方式促进了自身的专业发展:从行动方式上看,专家是不断选择以成长机会“最大化”的方式处理任务,在“能力极限边缘工作”;从思维方式看,专家是不断把看似常规的行动“问题化”,凭着大脑资源再投入用以解决拓展性的新问题。“行动教育”为教师的实践智慧的发展提供了一个现实的途径。

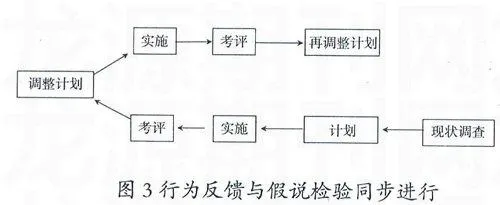

(2)程序:“三个关注,两个反思”是模式中必须走过的阶段。“行动教育”模式包含三个阶段:关注个人已有经验的原行为阶段,关注新理念之下课例的新设计阶段,关注学生获得的新行为阶段(见图2)。连接这三个阶段活动的是两轮有引领性的合作反思:反思已有行为与新理念、新经验的差距,完成更新理念的飞跃;反思理性的教学设计与学生实际获得的差距,完成理念向行为的转移。

(3)主体:研究者与教师的亲密合作。“行动教育”表现为教师与研究者两类人员在理念学习、情境设计、行为反省三个合作平台上有益的互动与互补。实际事例表明:研究者擅长于对学科知识的本质理解,对学习方式内涵的深刻把握;但对常态的学校生活了解不够。教师的优势在于对学生深入细致的了解,教学技巧熟练、尺度把握得当。但容易局限于自身已有的经验。教师与研究者的亲密合作,恰好能弥补各自的欠缺,有利于双方从自身的角度思考,透过不同的声音,提供不同层面的资料与洞察,以互补、互惠的方式,构建个人的专业理论与知识,促进各自的专业发展。而从“行动教育”的宗旨看,也只有两类人员的相互合作才能取得“专业引领”的最佳效果。

2.“行动教育”实施中的关键点

本质上说,“行动教育”与行动研究及其中国式的“经验筛选”都基于“体验-理解-计划-行动”的同一学习循环,都关注向以往的经验学习,都有行动和反思的阶段,都注重于改善教学。这些是它们的共同之处。两者的不同在于,行动研究是一种以行动改变为主要目标的研究方法;“行动教育”则是一种以理论应用于实践智慧的学习为主要目标的教育方式。“行动教育”出于对促进教师专业发展的需要,吸取了行动研究的合理成分,但作了若干变更。

(1)关注小组学习

行动研究的研究者可以是群体,也可以是个体。“行动教育”则强调群体智慧,重视建立教师与教师、研究者与实践者取长补短、合作学习的行为主体。

(2)关注主体悟性

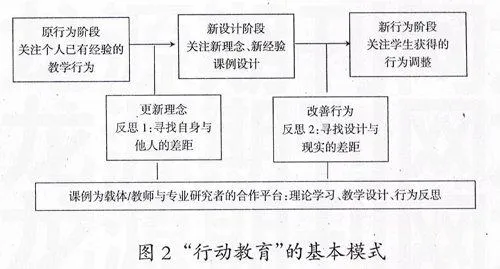

行为研究侧重于改善行为,但理性思考或对理论支持的力度明显不够。“行动教育”则让科学认识(假说检验)的模式与行为反馈机制同时进入工作流程(见图3),注重通过主体悟性把行为与理性联结起来。

(3)关注技术平台

“行动教育”强调以课例为载体,十分重视采用现场观察、录像带分析、案例研究乃至视频案例(video-case)等技术,作为教师学习与研究的工具。视频案例有如下突出优势:为教师提供真实可信的学习环境,有利于扩展视野和激发创造性,比较各种不同的教学理念与方式;可以根据需要运用选择和定格、留出解读时间,回眸精彩片段等技术手段,激发教师在行动过程中的深入反思;可以抓住在行动中体察理论的时机,进一步提升案例讨论的理论水平和教师理性思考的深度。

教师的专业发展是靠实践性知识保障的,教师成长和发展的关键在于实践性知识的不断丰富,实践智慧的不断提升。实践智慧是缄默的,隐含于教学实践过程之中,更多地与个体的思想和行动过程保持着一种“共生”关系;它又是情境性的和个性化的,难以形式化或通过他人的直接讲授而获得,只能在具体的教育实践中发展和完善。我国众多优秀教师、教改先行者的成长历程无一例外地显示:在“课堂拼搏”中“学会教学”(learninghowtoteach),是他们成长与发展的规律性进程。“行动教育”的实施过程是教师与研究者的实质性合作过程。以教学为媒介、课例为载体的“行动教育”,聚首教师与研究者的视野,提出并解决共同关注的问题,在过程中,研究者和教师取长补短、通力合作,构成了一个实践型的学习共同体,获得共同的成长。

“行动教育”作为一种教师在职教育的新范式,是教师实现从理念到行为转移的一种较为有效的方法,伴随着我们课题研究的不断深入,我们必将充实它的内涵,因为“行动教育”秉持的理念是将教师成长作为方向。在实践中开展的“行动教育”是教师的工作、学习进修与研究三者的整合,它在中小学中开展的图景是:一群有着共同的关注点、对同样的问题或者同一个话题有热情的教师,聚拢在一起,相互观课、互相评论、分享经验、行为跟进,最终获得各自不同的长进。从学校管理角度看,它是一种学校教研活动有效展开的方式;从教师个人的角度看,它又是一种教会教师实现理念向行为的转移、改进教学、追求卓越的一条比较有效的途径。

参考文献

[1] 饶见维.教师专业发展——理论与实务.台北:台湾五南图书出版公司,2004.3

[2] 顾泠沅.专业引领与教师发展.上海教育科研,2002(6).

[3] 张民选.专业知识显性化与教师专业发展.教育科研,2002(1).

[4] D·R·克拉斯沃尔&B·S·布卢姆.教育目标分类学(第二册情感领域).上海:华东师范大学出版社,2001.

[5] 顾泠沅.教学改革的行动与诠释.北京:人民教育出版社,2003.

[6] 徐碧美.追求卓越——教师专业发展案例研究.北京:人民教育出版社,2003.

(责任编辑刘永庆)