“西双版纳”教学建议

2011-12-29 00:00:00舒春霞黄艳

地理教育 2011年4期

人教版八年级下册“西南边陲的特色旅游区——西双版纳”以“西双版纳”为例,从区域位置入手,分析地理环境各要素(自然、人文)之间相互影响、相互制约的关系,得出该区域的总体特征,然后确定其经济发展方向,这是分析区域特征的一般方法,也充分体现了地理学鲜明的综合性和区域性。然而本节内容大多属于理解要求,怎样才能说清道理,使学生学以致用?笔者在此与大家探讨本节教学方法。

一、师生开心竞猜,逐步明确区位

一节成功的地理课,导课是非常重要的一环。好的导言可以把学生带进特定的情景中,拨动学生的心弦,激发学生的共鸣。初中生对世界充满着无限的探究欲望,上课一开始可先展示一些与西双版纳相关的美丽图片,直接激发学生的兴趣,然后引导学生认识西双版纳旅游资源丰富的原因。这种方法直观、容易操作,因此备受教师的青睐,但是也可以根据学情,设计一些贴合初中生心理的小游戏进行导课。在课堂上可通过逐一展示一些与西双版纳相关的词条,如“她位于横断山脉的最南端”,“南部与老挝、缅甸接壤”,“位于云南省南部,是一个驰名中外的旅游胜地”等,让学生竞猜,说说这些词条所描述的地区是哪里,既活跃了气氛,增强了探究的欲望,又让学生在竞猜的过程中,了解到关于西双版纳的地理位置特点,避免区域地理的教学过程中,单纯为了解区域而教授区域的通病。

二、问题环环相扣,探究层层推进

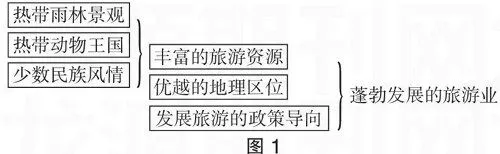

分析区域的总体特征是区域地理教学的中心,也是本节课的重难点,如果能让学生积极参与推理的逻辑过程,自然地得出西双版纳的区域特征,那么学生就能够深刻领会区域地理学习的一般方法,对于西双版纳的区域特征也一定会有更加深入的理解。教材的结构非常清晰,从旅游资源到旅游业的蓬勃发展,然而这大多是现象的描述,对于为什么会有这些丰富的旅游资源,旅游业的发展除了有丰富的资源外,还需要哪些条件等问题的理解则需要教师在课堂上进行引导。因此,在本堂课中,教师的主要任务就是“穿针引线”,让学生自然生成问题,激发求知欲望,找到解决办法。在教学过程中,可设计以下几个探究活动。

探究活动一:西双版纳作为驰名中外的旅游胜地,有哪些值得人们神往的地方?

这个活动设问的对象是学生,回答也由其自由发挥,设计的意图旨在通过简单而开放的活动,激发每一位成员参与到研究的主题中来,是之后探究活动的热身。

探究活动二:为什么西双版纳有那么多的竹楼?

(展示同纬度其它地区景观图片)世界上同纬度的地方几乎都是荒漠,为什么西双版纳不是?

从现象到本质,给学生呈现“世界气候类型分布图”和“南亚季风图”,由学生进行小组合作探究得出——特殊的海陆位置和经纬度位置造就了回归线上的神奇景象。

探究活动三:展示西双版纳“三代竹楼”图片,观察“竹楼”有何不同?为什么不同?

表面上是三代竹楼的演变,实际上暗藏着西双版纳地区人地关系的演变过程:这里环境湿热,当地人利用丰富的竹木资源,建造了具有区域特色的竹楼,然而,随着橡胶的大规模种植,毛竹被橡胶林取代,因此,竹楼也就演变成了木楼。但由木楼演变为砖结构楼房,很大程度上是由于经济的发展,人民生活的提高,砖结构楼房质量好。这从一个侧面不仅发映了傣族人民生活水平的提高,也反映了傣族人民学习汉族文化的结果,是民族融合的见证。

探究活动四:阅读书本材料,思考西双版纳的旅游业为什么能够得到蓬勃发展?

西双版纳的热带雨林是我国宝贵的自然资源,它有着独特的景观特点,雨林中高低错落的垂直结构、高大挺拔的望天树、巨大的板状根、绞杀植物、“独木成林”等,都是高温多雨、湿热气候的产物,这与第一部分内容密切相关。植物分布是制约动物分布的一个重要因素,雨林良好的隐蔽场所和充足的食物来源为热带动物提供了有利的生存条件,这种制约关系是相辅相成的,共同构成了西双版纳特有的生物群落。

西南地区是我国少数民族相对集中的地区,西双版纳地区更因以傣族为主体的多样化民族风情而增添了无穷魅力。这些重要的人文资源同样是西双版纳旅游资源的重要组成部分。

西双版纳长期以农业为主,近年来旅游业迅速崛起,首先得益于它的位置优势和资源优势,形成了具有民族特点和地方特色的旅游资源。当地人也充分利用这些资源,发展了形式多样的旅游产品。教材中设计了“西双版纳旅游景区和跨国旅游线路的分布”图,比较清晰地展示了这一特点。

三、面向全体学生,实效点点凸现

学生作为学习的主体,应当占据课堂的主导地位,只有通过学生自己主动探究、动手、动脑、动口而获取知识,才是最有运用空间和有价值的知识。因此探究活动的开展不是凭兴趣靠特长组成的小组活动,而需要全员参加。这就要求教师在设计活动内容时要从学生的实际出发,活动内容要有梯度,这样的课堂才具有实效性。教师如果忽略这一点,仅仅是为了活动而活动,有时反而会适得其反。在本节课中教师的活动设计就应该紧扣如下的线索(见图1)。

四、关注社会现实,做到学以致用

通过本节课的学习,学生对于西双版纳旅游业发展的条件有了深入的认知,本节课的最后,还可以通过案例,让学生了解,影响产业发展的条件是会发生变化的,这种变化直接影响了产业的发展,并通过研究性学习活动(近年来西双版纳的旅游业呈现出下滑的势头,究竟是什么原因造成的?请为西双版纳旅游业的发展献计献策),使学生做到学以致用,使地理课真正成为生活中的地理,有用的地理。▲