“交通运输方式和布局”教学设计(人教版)

2011-12-29 00:00:00孙瑾

地理教育 2011年5期

一、教材分析

本节教材内容所对应的课程标准是“举例说明生产活动中地域联系的重要性和主要方式”。教材从人类地域联系的最主要方式——交通运输着手,分“主要交通运输方式”和“交通运输布局”两方面阐述。“主要交通运输方式”对五种运输方式的特点进行比较、对运输方式进行选择,阐述交通运输方式的发展方向。“交通运输布局”则以两个基本要素之一的“线”为例,以南昆铁路为案例,阐述南昆铁路的重要性,引出影响南昆线布局的主要因素。

二、教学目标

知识与技能:说出人类生产活动地域联系的主要方式;列举交通运输的五种主要方式;比较五种交通运输方式的特点;会结合实例选择合理的运输方式;了解现代交通运输方式的发展方向;知道交通运输网的基本要素;结合实例,说明交通运输的重要性;结合实例,分析影响交通运输布局的因素。

过程与方法:通过对图表的阅读及问题的引导,培养学生读图、析图的能力;通过文字资料探讨地域联系的重要性,培养学生综合分析问题的能力;通过探究南昆线的布局方案培养学生的合作探究精神。

情感、态度与价值观:分析“交通运输发展方向”的资料,建立关心时事、热爱祖国、科技创新的思想;认识区位因素的变化,学会用发展的眼光思考问题。

三、教学重难点

重点:地域联系的重要性和主要方式。

难点:影响交通运输布局的因素。

四、教学方法

自主学习法、案例法、资料分析法、合作学习法、多媒体。

五、教学过程

新课导入:诗朗诵《壮哉!南昆线》(略)

教师承转:南昆铁路的修建牵动了一代又一代伟人的心弦,当跨越百年的梦想终成真时,我们作何感想?交通的发展有何意义?当今世界地域联系的方式有哪些?

归纳总结:地域联系的主要方式有交通运输、邮政电信、商业贸易。其中最主要的方式是交通运输。

自主学习:阅读课本第一段文字和表5.1,主要的交通运输方式是哪五种?找出它们各自的优缺点。

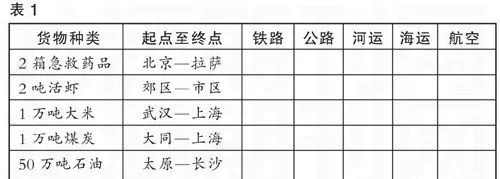

学生活动:完成表1,选择合理的交通运输方式并说明理由。

教师点拨:交通运输要根据物品的性质、数量、运距、价格等情况选择合理的运输方式。

设计意图:此部分内容较简单,设计以测试题的形式让学生解答,对错误点进行针对性的讲解和规律性的小结即可,不必花费过多的时间。

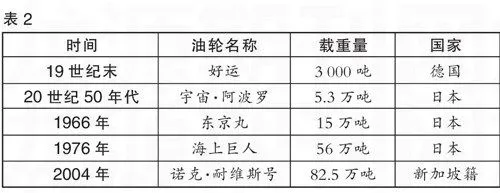

资料展示:

资料一:20世纪90年代初,沪宁直达最快为3小时。2004年12月8日,沪宁铁路第五次提速,上海到南京运行时间缩至2小时17分。2010年7月1日,沪宁城际列车通车。上海到南京初步形成1小时交通圈。2011年,新的京沪高铁建成后,京沪高铁行驶总时间将缩短至4小时,南京到上海一小时不到,到北京3小时左右。

资料二:

资料三:集装箱是专供周转使用的大型装货容器。使用集装箱转运货物,可直接在发货人的仓库装货,运到收货人的仓库卸货,中途无须将货物从箱内取出换装,大大节省了时间和费用。

资料四:中国交通运输网图。

教师设问:阅读以上四份资料,思考交通运输发展的方向是什么?

学生回答:高速化、大型化、专业化、网络化。

设计意图:“交通运输发展的方向”和现实生活联系极为密切,挑选最新的交通发展动向,用数据说话,让学生建立关心时事、科技创新的思想,同时增强爱国主义情怀。

教师承转:交通运输网中的线(如铁路、公路、航道)和点(如港口、车站、航空港)是交通运输发生的基本要素。现在以南昆线为例,分析影响交通铁路线的主要区位因素。

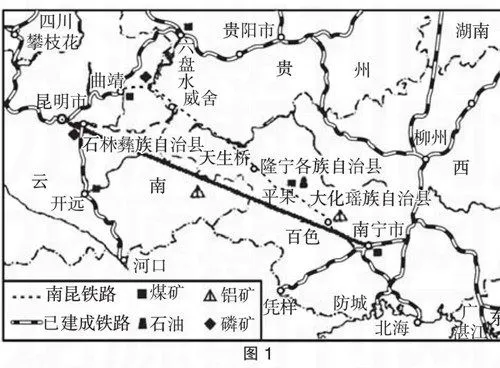

图片展示:南昆铁路。

学生活动:南昆线东起____,西至____。沿途经过____(简称____)、____(简称____)、____(简称____)三个省级行政单位。位于我国的____边陲,属____(海陆位置)地区。地处我国____地形区,____地貌典型。

●模块一:忆往昔

资料展示:

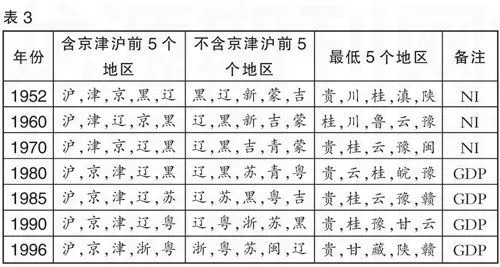

资料五:中国人均NI或GDP最高组与最低组的地区分布统计表(见表3)。

教师设疑:中国有句老话:“靠山吃山、靠水吃水”,这些省份真的是因为穷山恶水才如此贫困?

图片展示:南昆铁路沿线资源分布图

学生活动:南昆铁路附近资源丰富。有矿产资源(煤、磷、铝等)、水能和旅游资源(少数民族风情、喀斯特地貌)等。

教师设疑:什么原因导致这些地区守着资源的金饭碗,却饱受着贫苦的困扰?

图片展示:云贵地区交通情况(茶马古道、博南古道、五尺道等)。

教师点拨:交通不便千百年来都是制约云贵地区经济发展的重要原因。“连峰际天、飞鸟不通”是古人对其交通闭塞的怨叹。歌谣“山岭高,山路长,样样东西用肩扛,半世光阴路上忙”反映了过去云贵高原交通的困难。

图片展示:南昆铁路穿越的地区分层设色图;喀斯特地貌图;中国火山、地震、泥石流多发地带图。

教师设问:读以上图片资料,思考:当地哪些恶劣的自然条件制约了交通的发展?

学生归纳:地势起伏大;喀斯特地貌典型;地质条件极为复杂,多地震、滑坡、泥石流等地质灾害。

师生小结:忆往昔——资源丰,但交通成“瓶颈”,制约经济的发展。

设计意图:通过层层设疑:贫困——为什么?(交通落后)——为什么?(自然条件恶劣)——哪些条件制约交通发展?激发学生浓厚的学习兴趣。

●模块二:看今朝

教师点拨:南昆铁路在恶劣的自然条件下修建,这需要先进的技术作为保证。南昆铁路是我国科技含量最高的铁路之一。

资料展示:最高的铁路桥——水河大桥;“天下第一险洞”——家竹箐隧道;米花岭隧道;中国第一座铁路弯梁桥——板其二号桥。

教师设问:南昆线给当地带来哪些积极影响?

讨论归纳:促进沿线地区经济的发展,加快脱贫的步伐;资源优势与区位优势相结合;发展旅游业,带动相关产业;促进民族团结;加强文化交流;完善交通网。

设计意图:地域联系的重要意义是本课重点所在,但学生对南昆线的了解并不多,因此以文字资料的形式,化抽象为形象,培养学生从资料中获取信息、加工信息的能力。

教师设疑:南昆铁路最初选线的时候该怎样布局才能最大程度地发挥这些效益?

图片展示:南昆线的实际走向图(在图1上把南宁和昆明两座城市用直线相连——最近走向)。

分组探究:南昆线未走最近线路,而是绕道运行,主要考虑了哪些因素?

讨论归纳:主要考虑了经济因素(绕道贵州,带动沿线经济的发展;经过矿产地,促进资源外运;经过喀斯特地貌区和少数民族集聚区,促进旅游业的发展等)、社会因素(经过少数民族区,促进民族团结等)、自然因素(沿河谷地带布局、尽量避开地质灾害多发地带等)、技术因素(克服种种恶劣的自然条件)。

教师小结:影响铁路线的布局因素有经济、社会、自然、技术四方面。

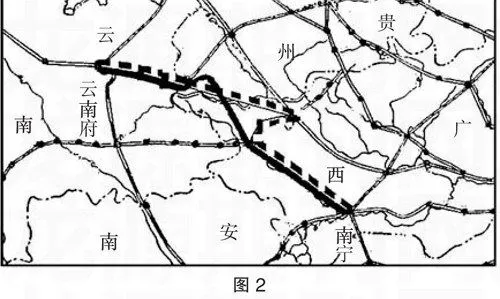

图片展示:孙中山先生在《建国方略》中提到的南昆铁路走向图(图2中虚线处)。

教师设疑:因种种原因,孙先生的南昆线并未修建,当时可能受哪些条件制约?孙中山先生的南昆铁路线走向和今天的南昆线走向有着惊人的相似之处,说明什么因素是影响交通线路布局的首要因素?

学生思考:因技术、战争等因素,孙先生时期的南昆铁路并未修建。影响交通线路布局的首要因素是社会经济因素。自然因素的地位在下降,技术因素是保证。

设计意图:通过对比最近线路和实际线路的走向,探究影响交通线的区位因素;通过对比民国时期和现今社会的线路走向,探究四种区位因素的主次地位。

师生小结:看今朝——社会经济飞速发展,走上了脱贫的道路。

●模块三:展未来

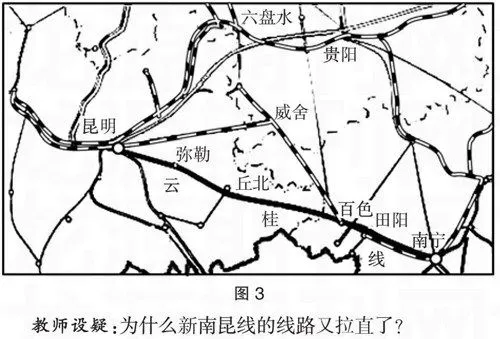

图片展示:新南昆线(云桂线)的走向图(图3,新南昆线也是连接南宁和昆明,将于2015年建成通车)

教师设疑:为什么新南昆线的线路又拉直了?

分组探究:新时代下,南昆线已难以满足新市场的需求。为快速打开出口通道,新南昆线取直布局,可以快捷外运,争取更多的发展机会。

师生小结:展未来——加快外向型经济发展的步伐,走向致富的道路。

教师点拨:区位因素的变化会带来交通线路布局的变化,因此要以发展的眼光看待问题。

设计意图:新南昆线的走向为两点一线的最近走向,这与先前南昆线走向不取直而取折线走向这一结论产生了严重的分歧,再次激起学生探究问题的兴趣。

课后活动:青藏铁路是中国新世纪四大工程之一。思考“青藏铁路的开通给当地带来哪些积极影响?”

设计意图:通过对其它交通线路的分析,检测知识的学习结果,完成知识的迁移过程。▲