聚焦课

2011-12-29 00:00:00林元龙

地理教育 2011年6期

一、教学设计是有效课堂的基础

教学设计是运用系统方法分析课程标准,依据学习者具体的学习要求与学习特点,确定教学目标,建立解决教学问题的策略方案,评价试行结果和对方案进行修改的过程。

案例:《地理 (湘教版)》4.1“人类面临的主要环境问题”。根据课程标准与学生具体的学习要求与学习特点,确定的教学目标是:了解人类面临的几种主要环境问题及成因;培养学生阅读、分析地理图表的能力,提高学生收集、分析资料能力;引起学生对环境问题的关注,加深对环境问题危害的认识。面对相同的文本,执教教师依据生活经历、知识背景、情感体验等,对文本都有自己的独特理解,建构出不同的意义,展示对教材不同的分析理解、不同的策略选择、不同的资源选用,呈现课堂教学设计的多样化。如以知识体系为主线的教学设计、以案例材料为主线的教学设计、以学生亲身感受的感性认识为主线的教学设计。

实践反思:教学设计“看似寻常最崎岖,成如容易却艰辛”。

(1)理性重建以学生为主体,开放、多元、动态发展的三维目标有机整合。知识与技能是载体,过程与方法是桥梁,情感态度价值观是根本追求。

(2)以学生发展为本的教学设计。充分预设学情,把课堂真正还给学生;深入了解学生实际,为学生找准真实的学习起点;将教材内容情景化,将静态知识动态化,引领学生打通文本与生活世界的桥梁;客观分析学习内容,为学生设计自主的学习方式;重建和谐、人文的课堂环境;善于挖掘教材中的隐含信息;充分估计学习差异,为学生构建弹性的学习方案,为生成留有足够的时间和空间。

(3)创造性使用教材。尊重文本,研透文本,超越文本;把教材作为学生认知发展的例子、学生生活学习的例子、学生人格养成的例子(“教材是范例”),使教学生活化、问题化、活动化、系统化;灵活把握教材的脉搏,用“活”教材,如创设情境,激发兴趣——让教材“活”起来,重组教材,迁移学法——让教材“立”起来,拓展教材,注重应用,让教材“实”起来,适当变通,开发教材——让教材“宽”起来,调用经验,贴近生活——让教材“近”起来,开放空间,自主探索——让教材“动”起来。

(4)最佳的课堂教学设计必须经过四种思维活动。一是体验专家的思维活动,即认真学习和研究课标、教材和教参;二是体验学生的思维活动,即贴近学生实际,找准教学起点;三是激活自身的思维活动,即思考如何组织和引导学生学习;四是整合课程的思维活动,即将专家、学生、自我的思维活动进行整合,创设具体的实践情境。

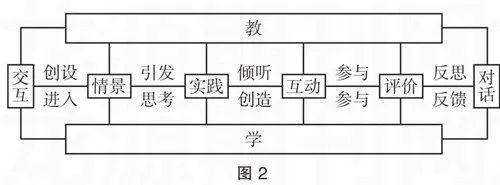

二、积极互动是有效课堂的前提

教学是教师有目的、有计划地组织学生实现有效学习的活动过程,教学活动在教师和学校帮助下,主要依靠学生的学。因而,教学的本质是交往,交往的形式是互动、对话。

案例:《地理Ⅰ(湘教版)》2.3“全球气压带、风带的分布和移动”。首先,让学生绘出热力环流示意图并表述其原理、过程,师生及时点评。其次,引出单圈环流,赤道地区接受的太阳辐射能多,形成热源,极地地区接受的太阳辐射能少,形成冷源,热的地方空气受热膨胀上升,冷的地方空气冷却下沉,在近地面空气从极地地区流向赤道,高空大气从赤道流向极地,从而形成单圈环流。师生共同验证的前提是假设地表均质、地球不自转、太阳直射赤道三个条件。其三,去掉地球不自转这个假设条件,受地转偏向力的影响,单圈环流如何变成三圈环流?学生讨论后绘三圈环流图并表述其原理、过程,教师点评后让学生绘制出全球气压带、风带分布示意图,说出气压带、风带的分布规律及其对气候的影响。其四,教师动画展示气压带和风带随着太阳直射点的移动而移动的过程,让学生自己总结出气压带和风带的移动规律。最后,教师指出全球气压带、风带的分布和移动规律,是以地表均质为前提,如果考虑海陆分布的影响,又会有什么变化?引发学生课后进行深入探究活动。

实践反思:“学校里的学习不是毫无热情地把知识仅从一个头脑装进另一个头脑里,而是师生每时每刻都在进行心灵接触”(苏霍姆林斯基);“教师的主要职责是越来越少地传递知识,而越来越多地激励学生思考,教师将逐渐成为一个顾问,一位交换意见的参加者,一位帮助学生发现矛盾观点,而不是给出现成真理的人”(《学会生存》)。

(1)赋“教学相长”新意。教学相长是教师自身的学与自身的教相互促进,教师的教与学生的学相互促进,学生的教与教师的学相互促进,学生的教与学生的学相互促进。

(2)有效互动的把握。课前的精心设计和充分准备是前提;教师角色意识的转变和师生关系的和谐是保证;平等的对话与交流是基础;把课堂的“主角”还给学生,激活学生的思维是内在动力;高明的提问艺术是重要条件;关注与倾听是实现互动的必要修养;学会等待、分享、宽容、合作、选择、创新是主要手段;积极评价学习效果是保障。

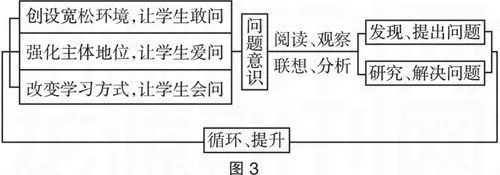

三、形成问题意识与能力是有效课堂的途径

问题意识是指学生在认识活动中意识到一些难以解决的、感到疑惑的实际问题或理论问题时产生的一种怀疑、困惑、焦虑、探究的心理状态,这种心理状态驱使学生积极思维,不断提出问题和解决问题。心理学研究表明,发现问题是思维的起点,也是思维的源泉和动力,没有问题的思维是肤浅的思维。因此,教师应注重激发学生思维的积极性,培养学生的问题意识。

案例:《地理Ⅲ(湘教版)》2.5“矿产资源合理开发和区域可持续发展——以德国鲁尔区为例”。问题①:读山西省图,你认为山西工业发展的区位条件有哪些?与鲁尔区相比有何异同?设计目的是从当前学生的知识水平、理解能力或学习状况出发,是学生通过对所学知识进行分析、判断推理能够回答的问题,该开放性问题贴切学生生活和学习实际,引导学生从问题的多个角度去创造性思考,在学生已有的知识、经验基础上拓展,让不同程度的学生都有话可说,并能从中体验到成功的乐趣。问题②:山西省是我国最大的产煤基地,作为能源大省,它为我国现代化建设作出了重大贡献,但山西省为什么不能成为我国的经济大省?设计目的是运用知识的积累,综合分析,创造性地解决实际问题,讨论中学生提出许多令老师意想不到的问题,为此执教老师抓住时机,因悟提问,启发学生思路。问题③:借鉴鲁尔区等国内外经济转型的成功事例,谈谈如何把山西省打造成我国的经济强省?设计目的是抓住矛盾点进行提问,使讨论的中心直指课文的重难点,以鲁尔区为案例,更重要地体现在能力的运用上。问题④:课后以小组为单位,收集本地区某一企业改革的资料,谈谈其发展的优势区位条件。根据所学的知识,为其出谋划策,提一些好的建议。设计目的是对某些尚无定论的问题提出假设,敢于猜想,开展讨论,组成调查小组,写出调查报告,留给学生广阔的思维空间,把问题引向纵深,引导学生深入理解课文,培养学生创造性。

实践反思:“有了问题,思维才有了方向”(哈尔莫斯);“善问者如撞钟,叩之以小者则小鸣,叩之以大者则大鸣;待其以容,然后尽其声”(《学记》)。

(1)问题设置的原则。整体性——宏观把握整体构成和各疑问之间在微观处理上的相互联系,让学生通过一系列的提问不断延展其思维轨迹;层深性——设疑置问的难度、深度、广度应快慢适度地向前递进,既要符合学生现有的知识能力层级和年龄认知特征,更要诱发学生思维发展动机;量力性——真正做到从学生实际出发,使问题在学生心理上制造不平衡,以激起学生学习新知、探求新解的欲望;驱动性——设置疑问时,既要让学生获得有计划、有序列、有坡度的信息引导,又要让学生从信息中得到准确的思考方向和必要的思维方法。

(2)问题设置应注意的事项。明确教学目的,力求突破重难点;问题提出后,要给学生判断、思考的时间;通过点拨和追问等形式,为学生架设解决问题的桥梁;教师应给予及时而公正的评价总结,以提高学生的自我认识水平。

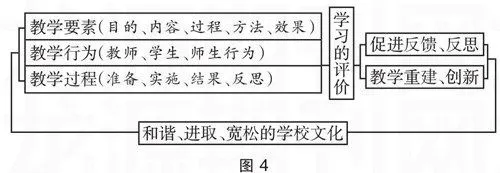

四、促进学习评价是有效课堂的保障

促进学习评价是教学过程的一个环节,是师生为了共同的目标一起实践,并利用评价信息,调整、改善教学的过程。它具有导向性、激励性、过程性、差异性和参与性。

实践反思:“教育的本质不在传授,而在激励唤醒和鼓励”(第斯多惠)。

(1)促进学习评价意义。面向未来,重在发展,深入学生发展的过程,及时了解学生在发展中遇到的问题、做出的努力及进步,才有可能对学生的可持续发展和提高进行有效指导,以评价促发展的功能才得以真正发挥,实现“三维一体”全面发展的目标。

(2)促进学习评价实质是“以学论教”。突现高效率学习,强调学习主体的能动性、独立性、创造性、发展性,关注学生的情绪状态——愉快、兴奋,求知欲强;学生的参与状态——积极主动;学生的交往状态——有效的合作、互动,平等的交流;学生的思维状态——活跃、创新;学生的生成状态——智能的发展、情感的体验。▲