“中国的民族”教学设计(湘教版)

2011-12-29 00:00:00王文涛

地理教育 2011年8期

一、课标分析

课程要求:运用民族分布图,说出我国少数民族分布特征;收集、交流反映我国主要少数民族风俗、服饰的图片、资料,了解这些少数民族的风土民情。

课标解读:首先运用地图熟悉主要民族分布的地区,进而归纳得出我国的民族分布特点;然后结合反映各民族居住、服饰、文化、活动等风俗习惯的图片、视频、文字等信息资料,了解我国主要少数民族的风土民情;其次通过对少数民族英雄人物杰出贡献以及各民族相互融合、抵御侵略、保家卫国等史事的了解,明确中华民族是多元一体的大家庭,中国的历史是由各族人民共同创造的,形成正确的民族观,进而理解各民族平等共处的民族政策。

二、教材分析

本节课是湘教版地理教材八年级上册第一章“中国的疆域与人口”的最后一节,主要介绍了我国的民族构成、分布特点、各民族风土民情等知识,目的是让学生认识我国是一个统一的多民族国家,各民族共同缔造了新中国,帮助学生认识和理解我国的民族政策。让学生学会阅读“中国民族分布”图,提前收集一些主要少数民族传统节日、服饰、文化艺术等方面的图片、文字、视频等资料,进行课堂交流,是本节课的重要学习任务。

三、设计思路

“中国的民族”一节知识简单,特别是民族较为单一的地区,学生因对其它民族知识陌生,从而感到内容枯燥乏味。为此,本教学设计采用参观的形式。“民族知识馆”、“民族音乐馆”、“民族风情馆”为学生提供了各种形式的信息资料,如文字、图片、音乐、视频等,丰富多样,异彩纷呈。让学生在看、听、观、觉、思、悟等多角度中审视民族大家庭,在民族构成、分布、居住、服饰、音乐、习惯、风情、文化等方面全方位展示中体验民族组成与风情,在各民族抗击侵略的历史事件及少数民族功勋卓著的重大成就中探究民族融合,在中华各民族相互融合、携手共进中感悟民族关系。

四、教学目标

知道我国是由56个民族组成的大家庭,了解主要的少数民族;运用民族分布图,说出我国民族分布特点;了解我国主要少数民族的风土民情;树立各民族一律平等、实行民族区域自治、尊重少数民族风俗习惯等正确的民族观;学会搜集、归纳、分析民族信息资料的方法。

五、教学重难点

重点:我国的民族分布特点及主要的少数民族风情。

难点:我国的民族政策。

六、教学方法

创设情境、读图分析、参观游戏、合作探究。

七、教学过程

环节一:创设学习情境,开启参观之门

师:(播放《爱我中华》视频音乐,可让学生随音乐一起歌唱)这首歌激昂欢快,催人奋进,“五十六个民族五十六只花,五十六族兄弟姐妹是一家,五十六种语言汇成一句话,爱我中华爱我中华爱我中华”,唱出了全国各族人民的共同心声,讴歌了我们平等、和谐的民族大家庭……。让我们一起走进本节“中国的民族”,去领略各民族的独特魅力与异样风采吧!

设计思路:视频形象直观,特别是“爱我中华”这首歌曲广阔优美、高亢、宛转、悠扬,富有极强的震撼力。这种导入方式能鼓舞人心,催人奋进,学生在激昂欢快的歌声中轻松愉快地进入学习状态。

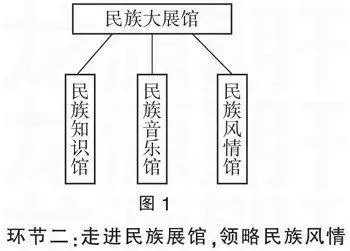

师:本节课,我们改变以往的学习方式,以学习小组为单位,采用地理参观的形式,深入了解我国的民族构成、分布特点、风情民俗,探讨建立和谐、民主、平等的民族关系的历史渊源和重大意义。现在让我们走进“民族大展馆”(如图1,多媒体呈现),参观民族园地,体验民族风情,感受民族情谊。

环节二:走进民族展馆,领略民族风情

民族知识馆

☆知识宝库

阅读下列材料,了解民族知识。

材料一:民族小知识

我国是一个团结统一的多民族大家庭,有汉、壮、蒙古、回、藏、维吾尔、苗族等56个民族成员。各民族中,汉族人数最多,接近全国总人口的90.6%;其他民族人口仅占9.4%,称为少数民族。少数民族人口最多的是壮族,约1 600万;最少是珞巴族,仅有2 300多人。

材料二:民族分布图(图略)

☆问题导学

根据以上参观看到的信息资料,自主思考并回答下列问题。

(1)我国是由多少个民族组成的?民族构成有什么特点?人数最多与最少的少数民族分别是哪个?

(2)我国各民族的分布特点是什么?汉族与少数民族主要分布在哪里?

☆方法提示

分析我国各民族的分布特点,需要认真阅读“中国民族分布图”。首先需查看图例,由此了解我国的56个民族名称;二是观察分布,观察各民族的分布地区、相对集中地区、少数民族聚集区域等;三是分析特点。在观察的基础上,总结、概括、分析出我国民族的分布特点。

参考答案:(1)56个 我国是一个多民族大家庭,有汉、壮、蒙古、回、藏、维吾尔、苗族等56个民族成员,各民族中,汉族人最多,接近全国总人口的90.6%,其他为少数民族,少数民族人口最多的是壮族,最少的是珞巴族。(2)大杂居,小聚居 汉族主要集中在我国的东部和中部,少数民族则主要分布在西南、西北和东北地区。

设计思路:中国民族的分布特点单纯从记忆角度讲看似简单,但总结概括得出结论并不容易,而且,这是本节内容的重点内容。为此,给学生提供了“中国民族分布图”,进行了方法提示。通过引导学生观察分析地图、准确提取有效信息以及教师运用多媒体教学手段进行动画展示,学生就能较为容易地总结出“大杂居、小聚居”的分布特点,分析出我国的民族分布集中地区,从而突破教学难点。

民族音乐馆

☆音乐宝库

多媒体出示搜集到的一些学生耳熟能详的少数民族歌曲或著名民歌,如“阿里郎”(朝鲜族)、“葫芦丝”(傣族)、“阿里山的姑娘”(高山族)、“掀起你的盖头来”(乌孜别克族)、“阿拉木汗”(维吾尔族)、“康定情歌”(藏族)、“美丽的草原我的家”(蒙古族)、“凉山的月亮”(彝族)……

☆寓学于乐

课堂活动:听音乐,辨民族。

方案一:教师点击图标播放音乐,学生听音乐,辨识民族。

方案二:由学生个体或学习小组选择音乐,听后说出所属民族。

方案三:通过音乐视频让学生认识一些独特的民族乐器,如蒙古族马头琴、朝鲜族长鼓、壮族合欢箫、藏族神鼓、哈萨克族冬不拉、苗族芦笙等。

设计思路:少数民族音乐是多彩的民族文化中非常重要的一部分,本设计采用游戏体验的活动方式,寓学于乐,陶冶情操,让学生倾听民族音乐,了解民族乐器,体会民族音乐的独特魅力。

民族风情馆

☆风情荟萃

多媒体呈现反映各民族风俗习惯的图片、视频、文字等资料,如汉族的赛龙舟、蒙古族的那达慕大会、傣族的泼水节、彝族白族等的火把节、傈僳族的刀杆节、苗族的斗牛会……

☆风情体验

学生个人或学习小组选择自己熟悉的民族节日活动进行介绍(如汉族赛龙舟、蒙古族那达慕大会、傣族泼水节、彝族火把节等),着重突出该民族的风俗习惯、文化艺术等,体验民族风情。

☆风情表演

少数民族学生或学习小组,根据所学知识或搜集到的信息资料,通过表演的形式,展示少数民族独特的风土民情及文化艺术魅力。

设计思路:各民族都有自己的风俗习惯、文化艺术和传统的体育活动,有的还信仰宗教。表演是学生喜闻乐见的方式,通过这种形式,将学生课内知识储备与课外地理知识结合起来,加深理解尊重少数民族的风俗习惯的民族政策,可提高学生的学习兴趣,亲身体验民族风情,真切感受民族文化的独特艺术魅力。

环节三:合作交流探究,感受民族融合

☆合作探究

多媒体出示下列材料,学生分组探究问题。

材料一:明清以来,在许多少数民族地区,我国各族人民奋勇抵御殖民主义侵略,共同保卫了祖国边疆。1661年,郑成功从荷兰侵略者手里收复了沦陷38年的我国神圣领土台湾;1685—1688年,中国军队对入侵的俄军进行了两次围歼战,挫败了沙俄跨越外兴安岭侵略我国黑龙江流域的企图;1881年初,中俄《伊犁条约》签定,左宗棠收复了沦陷达14年之久的新疆地区伊犁和特克斯河上游两岸领土……

材料二:抗日战争时期,我国各族人民英勇抗敌,出现了许多少数民族抗日名将,如马本斋(回族)、关向应(满族)、乌兰夫(蒙古族)、韦国清(壮族)、廖汉生(土家族)……

材料三:在中华民族的发展历史上,有许多做出巨大贡献的功勋卓著、彪炳千古的少数民族英杰。如孛儿只斤·铁木真(1162—1227),蒙古族,蒙古开国元君,世界史上杰出的政治家、军事家;鲁明善,维吾尔族,元代杰出的农学家,编纂刊印了《农桑衣食撮要》;郑和(1371—1433),回族,15世纪中叶著名的航海家……

☆问题导学

(1)材料一的史事说明了什么?

(2)材料二的史事说明了什么?

(3)材料三的史事说明了什么?

(4)以上三则材料揭示的主要内容是什么?

参考答案:(1)在中国面临被殖民主义分割肢解的危难关头,我国各族人民与侵略者进行了艰苦卓绝的斗争,粉碎了殖民主义妄图瓜分灭亡中国的阴谋。(2)我国各少数民族为抗击日本帝国主义侵略、为祖国的独立和解放做出了应有的贡献。(3)历朝历代的少数民族,为中华民族的繁荣与发展做出了巨大的贡献,出现了许多功勋卓著、彪炳千古的少数民族英杰人物。(4)中华民族是一个多元一体的伟大民族。在统一多民族国家的形成和发展过程中,在5千年辉煌文明史的缔造过程中,在抗击外强侵略、维护祖国领土和主权完整的斗争中,在反抗阶级剥削和民族压迫的斗争中,各族人民——无论汉族还是少数民族,都发挥了重要的作用,做出了巨大贡献。

设计思路:在参观完三个展馆,学生对我国的民族知识、民族风情等了解之后,需要对各民族在中华大家庭的繁荣与发展历史过程中做出的突出贡献进行深入了解,进一步明确中国的历史是由全国各族人民共同创造的,56个民族在相互交融、同心合作、携手战斗中组成了大家庭。从而使学生形成正确的民族观。

环节四:归纳梳理总结,提升民族感情

☆参观汇报

以小组或个人为单位,简要汇报参观展馆后的体会。

☆归纳总结

总结本节课所学内容,形成知识结构(如图2),树立民族大家庭的意识。

☆课堂结尾

播放《大中国》歌曲,在悠扬嘹亮的歌声中结束本课。

“本文中所涉及到的图表、公式、注解等请以PDF格式阅读”