“地壳的物质组成和物质循环”内容详析

2011-12-29 00:00:00牟哲富

地理教育 2011年9期

一、知识构建

湘教版“地壳的物质组成和物质循环”一节编写依据的课程标准内容是“运用示意图说明地壳内部物质循环过程”。浙江省根据这一课程标准内容,结合教材具体内容,将教学要求解读为三条基本要求:了解地壳的物质组成及矿物与岩石的关系;了解三大类岩石及其成因;理解三大类岩石之间及其岩浆之间的相互转化过程。一条发展要求:能画出地壳内部物质循环过程示意图。

从本课的标题看,教材由两部分内容组成——“地壳的物质组成”和“地壳的物质循环”。两部分内容的逻辑结构是“地壳的物质组成”是学习“地壳的物质循环”的知识基础,因为地壳物质间的循环是通过三大类岩石及其岩浆间的相互转化过程实现的。

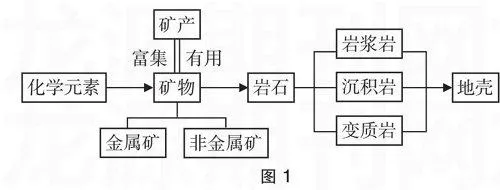

地壳的物质组成。这部分内容教材主要介绍“矿物”和“岩石”两大类物质,同时衍生出两种物质形式“化学元素”和“矿产”。矿物是化学元素在岩石圈中存在的基本单元,有用矿物在自然界富集到有开采价值被称为矿产,体积较大的固态矿物集合体就是岩石,因此,化学元素、矿物、矿产、岩石之间存在着明显的逻辑关系。按照成因,教材介绍了岩浆岩、沉积岩和变质岩三大类岩石,所以有关三大类岩石知识的掌握,应建立在理解其成因的基础上,这样做的好处还可以帮助学习“地壳的物质循环”。这部分内容的知识建构可以用图1呈现。

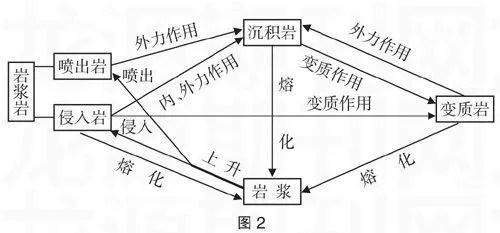

地壳的物质循环。湘版教材《自然环境中的物质循环和能量交换》的开篇就是“地壳的物质组成和物质循环”,可见这部分内容很重要。地壳的物质循环是本课标的中心内容,自然是本节教材的重点内容。湘教版教材介绍的地壳的物质循环过程包括三大类岩石及其岩浆之间的转化过程与推动其循环的能量转化和交换过程,重心是三大类岩石及其岩浆之间的转化过程,教材用图2-7三类岩石的转化示意图形象地阐释了这一知识点,但稍为复杂,教学时可用更简洁的图2表示。

二、目标导航

知识与技能:了解地壳的物质组成及矿物与岩石的关系;了解三大类岩石及其成因;理解三大类岩石及岩浆之间的相互转化过程;能画出地壳内部物质循环过程示意图。

过程与方法:有条件的学生可以采集岩石标本与教师共同鉴别其属性,增加对矿物的感性认识;学生通过对矿物和岩石等物质之间关系的整理过程和图示三大类岩石及岩浆之间关系的过程,学会地理逻辑思维方法和图文转换、图图转换的地理学习方法。

情感、态度与价值观:通过对常见矿物和岩石标本的观察,形成地理学习兴趣。

三、重难疑点

1.教学重点分析

本部分教学重点应该是三大类岩石及岩浆之间的相互转化。从教材的逻辑线索看,“地壳的物质组成”是“地壳的物质循环”的知识铺垫和学习基础;从知识呈现方式看,“地壳的物质组成”主要介绍矿物和岩石的基本概念及其分类,基本上以文字方式呈现,大多属于陈述性知识,而“地壳的物质循环”的骨架是三类岩石转化示意图,教学所要解决的是读图能力培养,包含的是程序性知识;从学生的认知水平看,通过第一章的学习,学生对地理空间概念有所了解,但对用图式来表达知识间的逻辑关系仍比较模糊,养成学生良好的学习地理习惯是当务之急。

2.教学难点剖析

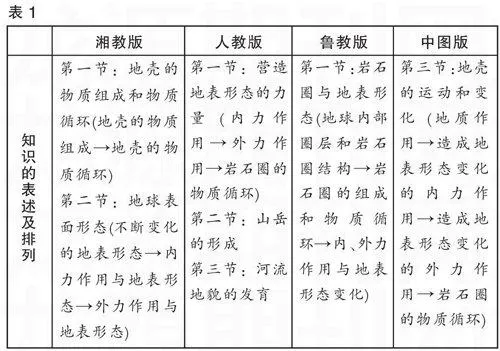

三大类岩石及岩浆之间的转化过程是本部分教学的难点。这一知识点的学习有两大障碍:其一,岩石的分类是学生首次接触,实则有许多条件的限制和进一步的细分,而岩石间的转化过程,必须建立在学生对三大类岩石性质和形成原理理解的基础之上,因为三大类岩石的形成原理正是其相互转化的基础,知识间的这种链接增加了学习的难度;其二,岩石间的转化过程是抽象的过程,促使岩石间产生相互转化的“力”学生却不大有印象。因为湘教版教材将内、外力作用及其主要形式这些知识点安排在“地壳的物质循环”后面学习(见表1),无形之中造成学生认知障碍,使三大类岩石的转化过程成为难点知识之一。

3.教学疑点解析

知识表述疑点。细心的教师可能在上表中已经发现,湘教版在知识的表述上与其它版本存在差异:湘教版称之为“地壳的物质循环”,其它版本一律称为“岩石圈的物质循环”。而这一“物质循环”的发生地显然在岩石圈与软流层的顶部间,这一点是湘教版教材本身也认可的,因为教材将“规模最大、历时最长、影响最为深远”的地壳物质的运动称为“地质循环”,即“岩石圈和其下的软流层之间存在着大规模的物质循环”。以此推度,地壳中存在大大小小的物质循环,这肯定是专业知识,但对师、生的教、学来说,其它版本的要求就显得简洁、明晰,取舍有度。同时,一会地壳物质循环、一会岩石圈与软流层之间的地质循环的表述只能让有质疑素养的学生犯迷糊。

湘教版可能导致学生地理认知犯迷糊的还有一处——“岩石是岩石圈(地壳)中体积较大的固态矿物集合体”。笔者理解,这句话对岩石的本质属性不会产生歧义,可能“岩石”这种物质在分布范围上,有些专家说岩石圈,有些说地壳,而教材干脆照顾两方面。只是这样一来,许多学生就会将岩石圈与地壳等同起来,这种对学生认知产生“负诱导”的表述应整理和改进。

教学安排的疑惑。根据浙江省教学指导意见,本节内容安排1课时,因此,建议将教材中有关“常见矿物的简易识别”与“去野外采集岩石标本”的活动不作要求。但实际教学中,许多学校为了提高学生的地理学习兴趣,有意安排矿物标本“实物观测”的环节,从而常常完成不了教学任务,或者导致教学重点不突出、教学难点难突破。所以,课堂教学的三大目标如何协调一直困惑着教师的教学设计。

四、教学建议

1.方法参考

普通高中地理课程标准的基本理念要求教师在教学中培养现代公民必备的由地理知识、地理技能、地理能力、地理意识、地理情感等有机构成的地理素养,重视对地理问题的探究,强调信息技术在地理学习中的应用。虽然说教无常法,但教学过程中基本的核心理念还是需要遵循的。本着这一原则,本文试着提一些参考建议。

①比较法。本节的概念较多,基础知识的表述也较浅显,教师一味地讲解可能会导致教学效果的下降,尝试让学生自主整理可能会得到意想不到的收获。具体做法是布置学生在自主阅读教材的基础上,用比较方法对“矿物、化学元素、矿产、岩石”等概念进行整理,促使学生在理解这些概念内涵的前提下掌握知识。②问题导学法。问题是思维的起点,有意境的问题总是需要教师的引导,提问过程中的启发是学生心智活动的无形“牵引”。本课中,教师可以在小结阶段设计这样的情境:科学家经过考察后断定,科罗拉多大峡谷两侧地层是前寒武纪结晶岩的基底上覆盖了厚厚的各地质时期的沉积,其水平层次清晰,岩层色调各异,并含有各地质时期代表性的生物化石。请问科学家判断当地岩石类型的依据是什么?各岩层的年龄可以通过什么来确定?大峡谷是怎样形成的?这样的问题设计,既复习了重点知识,同时用问题线索将沉积岩特点、沉积岩因地壳上升和剥蚀作用而裸露最后受到崩解、搬运作用等知识联系起来,可培养学生对地理问题的探究能力。虽然图示和材料提供了足够的信息,考虑到学生探究意识尚处于养成初期,所以教师在过程中的引导是必要的,但也不能把“引导”变成“教导”,要掌握好“不愤不启,不悱不发”的原则。③图示法。地图是地理知识的重要载体,用图示法学习三大类岩石的转化过程是本节课教学的基本要求。组织教学时,要先让学生自主学习、领会,并用简洁的图示画出三大类岩石及岩浆之间相互转化的过程,然后在点评、完善学生习作的过程中落实学习目标。④实物观察法。有条件的学校可以安排学生观察矿物和岩石标本,采集当地的一些岩石与典型标本进行比对,确定其类型,激发学生学习地理的兴趣。⑤跨学科综合法。“单质、化合物、化学元素、矿物”等名词,学生在初中科学学科中已经学过(浙江省),教师要充分利用学生基础,发挥他们在课堂中的主体作用,让他们成为学习的主人。⑥多媒体辅助法。本节教学内容虽存在于学生身边,但作为地理知识学生却是陌生的,也会感到抽象,因此,通过一些视频素材介绍岩石圈中的物质及其运动,可以提高学生的感性认识,降低枯燥感,增加地理学习兴趣,但必须注意时间,不能喧宾夺主。

2.图表使用

“三大类岩石转化示意”图是本节课中惟一必须运用的图表,它是完成“能画出地壳内部物质循环过程示意图”这一教学目标的蓝图和基础。

该图比较详细地揭示了岩浆成为岩浆岩以及岩浆岩、沉积岩和变质岩在相互转化过程中所受到的内、外力作用,图示比较具体,但也显得较复杂,同时由于图中涉及的内、外力作用形式教材中第一次出现,一般的学生学习起来有一定的难度。所以对本图的解读可以分两个层次:第一,整理出岩浆与三大类岩石之间关系,即各种箭头;第二,明确各箭头的含义(可以适当归类、弱化)。

教学中可以放手让学生根据“蓝图”依照各自的方式画出示意图,然后利用实物投影仪,有意识地选择几位学生的作品,通过自评、互评、师评的方式,“磨合”出相对成熟的图式作为需要共同掌握的学习成果。学生在协作状态下,通过识错—纠错—再识错—再纠错的不断完善的过程,认知逐渐清晰,理解逐渐深刻。由于学习真正成为学生自己的事情,他们的学习积极性会明显提高,教学的重点在不知不觉中迎刃而解。

3.活动指导

湘教版教材在本节课中安排了三个“活动”,包括:常见矿物的简易识别、岩石标本野外采集、地壳物质循环示意图的填析。考虑到教学时间,可将重心放在第三个活动,以加深学生对地壳物质循环和三大类岩石转化关系的理解。这一“活动”事实上是思维的活动,也是本节课的重点教学环节。利用班级授课制的优势,可安排小组合作学习的活动形式来开展这一教学环节。开展过程可以参看上文的“图表使用”,只是在引导学生思考时,可以适当注意沉积岩的成岩过程,因为湘教版在介绍“外力作用和地表形态”时,将重点放在侵蚀和沉积作用上。

五、思考与练习

读图3,回答下列问题。

(1)A、B分别表示的岩石类型:A______B______。

(2)①包含的作用有:__________________。

(3)②表示______作用,产生的条件是岩石存在的____________等发生变化。

这一题目的设计有意识地提高了难度,目的是对本节课重点内容的教学效果进行检测,涉及三大类岩石的名称、形成原因及其相互转化过程中受到的内、外力作用,从而引导高一教学的能力培养重视立足教材、回归教材。

“本文中所涉及到的图表、公式、注解等请以PDF格式阅读”