见证巴黎公社的中国人

2011-12-29 00:00:00马帅

看世界 2011年8期

同文馆里的少年

张德彝的第一次出国,是跟随斌椿一起游历欧洲。

在此之前,嘉庆皇帝和咸丰皇帝,既不肯让外国人到中国来,也不肯让中国人去外面看看。这些皇帝并不愚蠢,但是,不管皇帝们如何防微杜渐,毕竟禁止不了社会向前发展;帝制不能不变成共和,专制不能不变向民主。国门已开,就必须和洋人打交道。

当时,斌椿率领的“第一考察团”并没能给清政府带来什么,甚至这个偏执的老团长还是认为天朝拥有着“答以我圣教,所重在书理”的优越性;而随团的三位学生中,凤仪和彦蒙都没有什么著作,只有德明特别爱写。这个德明,就是后来目击了巴黎公社的张德彝。

说到张德彝,很多人都觉得陌生。但是电报、自行车、螺丝、唐人街等至今仍被中国人沿用的名词,却都是他翻译的。

张德彝出生于1847年,汉军镶黄旗。在清朝中后期,由于社会贫富分化加剧,旗人不事生产,做不上官便不算富裕,甚至渐渐变成了城市贫民,张家便属于这一种。这时虽然处于近代,但全国的社会风气,和唐宋元明等前朝毫无二致。国人都尊崇孟夫子的意见,觉得“华夏正音”之外不是人类的语言,读书人谁要学它们,就是“下乔木而迁幽谷”,是自甘堕落。学夷话就会变夷人,并受到社会舆论的谴责。所以,传统士大夫的子弟一般都是不会学习洋话洋文的。

随着中国与西洋外交的深入,中外交涉已经需要更多的翻译人才,尽管在广州、厦门、福州、宁波、上海这些通商口岸已经出现很多在贸易中担任翻译的“市民商贾,”也有西方人开设的“洋人义学”教授的贫苦儿童,但在士大夫看来,他们毕竟有些上不了台面,“流品甚杂,不齿乡里”(李鸿章语),既不能在正式外交间沟通,更不能在文化上交流。更为严重的是,由于许多这样的“通事”缺乏中国传统文化和道德的修养,以及身上的小市民习气。“声色货利之外不知其他,唯籍洋人势力,狐假虎威,欺压贫民,蔑视官长,以求其所欲。”于是培养通晓外国语言文字的官员绅士就成了当务之急。

同治元年(1862年),张德彝15岁,进入他一生命运的转折点。就在这一年,洋务派官员倡导下的“洋务运动”进行得如火如荼,总理衙门为了培养能够办理洋务的人才,决定创办“京师同文馆”。

同文馆创办之初,教员拟从广东、上海商人中专习英、法、美三国文字语言者挑选。可是在朝廷发布诏令后,没能找到合适的人选。1862年,奕在英人威妥玛的帮助下,请英籍教士包尔腾充任教习——奕曾代表清王朝与英法谈判并签订《北京条约》,他说:“与外国交涉事件,必先识其性情,今语言不通,文字不辨,一切隔膜,安望其能妥协!”由于较早感受到培养翻译人才的迫切,因此同文馆的建设进程十分快捷。

在生源方面,同文馆最初以招收年幼八旗子弟为主,额定英、法、俄三馆共30名,但结果事与愿违,挑选不到合适的学生,只得先办一个英文馆,招生也扩大到了年龄较大的八旗子弟和汉族学生,“八旗满、蒙、汉闲散内,酌量录取”。

但在当时的社会环境中,那些“正道人士”,希望自己子孙从科举正途出生,是绝对不会把自家“佳子弟”送入同文馆“拜异类为师”,做出这种“有辱斯文”的大逆不道之事。社会对同文馆学生的歧视,其流行侮辱语是“孔门弟子,鬼谷先生”;另有对联讽刺总理衙门:“诡计本多端,使小朝廷设同文之馆;军机无远略,诱佳子弟拜异类为师。”所以,只有像张德彝这样,出生寒门,又天资聪颖,好学不辍的人,才愿意进入同文馆学习。1862年6月,同文馆好不容易找齐了十名旗籍少年,宣布开学。张德彝正是这十名少年之一。

为了奖励入学,同文馆规定,所有学生都有银两津贴。学生七品官者,每年给俸银四十五两,八品官者四十两,九品官者三十二两五钱。并根据学生造就的不同,每月酌给膏火银三两至十五两不等。季考、岁考成绩优异者授为七、八、九品等官。张德彝就依靠同文馆所发给的银两养家度日,直到同治四0b534007923047a1c1ac76a0e01f434a217d922c7c6a023feac401b1b4867611年(1865年)在馆内完成学业。

只是述奇而已

张德彝一生八次出国,以日记体随笔式记录他的新奇见闻,在《航海述奇》“自序”中有云:“明膺命随使游历泰西各国,遨游十万里,遍历十六国,经三洲数岛,五海一洋。所闻见之语言文字、风土人情、草木山川、充裕鸟兽、奇奇怪怪,述之而若故,骇人听闻者,不知凡几。明年甫弱冠,躬此壮游,不敢云即是足为大观,而见所未见,闻所未闻;既得集录成篇,即愿以公诸共识。”这段话道出了张德彝所作记录的原因,不过是为了“述奇”。当时,西方的先进科学知识已经通过近代来华传教士的努力传入中国,但是像张德彝这样亲身经历这些近代工业的成果和科学技术的结晶的人几乎没有。张德彝在其“述奇”中所描述的各国奇珍异事,仿佛给当时的中国人打开了一扇观察西方世界的窗户,通过张德彝身临其境的描述,国人能够更深刻地了解到外面的世界更精彩,在一定程度上开阔了国人的视野,促进了国人思想的解放。

在张德彝的书作中,他说到了“古埃及王陵”和陵前“一大石头人”的金字塔,他甚至进一步考查了金字塔内部的情况。在土人的引导下,好奇地钻进了那座最大的金字塔。他是从破损的缝裂中进去的,进口又陡又窄,上下左右都是纵横累叠的大石头,一片漆黑,只能秉烛前行。开始如蛇爬,后再似猿攀,“一步一跌,时虞颠扑”,又“石震有声”,令人神魂失倚。通道弯弯曲曲,走了好一阵方豁然开朗,原来进了墓室。其实里边并没有什么出奇的东西,只有“一石棺无盖,形如马槽,击之铿然,放于壁角”。张德彝等在墓中盘桓,往返达3小时之久。因过度疲劳,“出则一身冷汗矣!”

除此之外,还有“日月电云,有光有影;风雷泉雨,有声有色”的巴黎大剧场;“每日出六万七千张,日有二百余人在城市寻访事故”的报社;甚至“集奇馆”(博物馆)和“积骨楼”(化石馆);甚至还有西人食用的“加非”(咖啡)和“炒扣来”(巧克力)。在随同使团出访时,坐英国轮船由天津去上海,才第一次享用西餐。船上的伙食是“每日三次点心,两次大餐……所食者,无非烧炙牛羊鸡鱼,再则糖饼、苹果……饮则凉水、糖水、热牛奶、菜肉汤、甜苦洋酒”,“更有牛油、脊髓、黄薯、白饭等物”。后来换了法国远洋轮,饮食更加丰盛。即使吃西餐用的餐具和调料,张德彝在日记中也有详细记载:“每人小刀一把、大小匙一、叉一、盘一、白布一、玻璃酒杯三个”,写调料瓶则曰“五味架”,“分装油、醋、清酱、椒面、卤虾。”

因为懂得英语,张德彝同国外各界人士交流接触,比当时不懂外语的人要更多。初到纽约的时候,他曾和二十多名曾旅行东方的美国人交谈;在华盛顿,他曾经去过邻居普通市民家串门,并和青年们讨论过地球寒暑四季的形成原因;在伦敦他接触过70多岁的贵族、诗人、大主教夫人、开业医生,并应邀参加过教堂集会和人家婚礼;到巴黎后他的接触面更加广泛,包括了商人、教师、新闻记者、英国牙医、意大利画家,兴之所至,他在巴黎大街上和一些不同国籍的年轻人交谈,同时使用法语、英语、俄语、华语和拉丁语,“五国言语,互为翻译”。对于所接触的西方社会和文化,张德彝的观察是细致的,描述也颇为生动,但是却又念念不忘自己候补士大夫的身份,对每日洗澡、时刻阅读等细节的评价往往充满着矛盾。

最为典型的是这个迂腐的年轻人对避孕套的描写和议论:“外国有恐生子女为累者,乃买一种皮套或绸套,贯于阳具之上,虽极倒凤颠鸾而一雏不卵。”而紧跟之后的议论却显得危坐正襟:“孟子云,不孝有三,无后为大。惜此等人位之闻也。要之倡兴此法,使人斩嗣,其人也罪不容诛矣。所谓:始作俑者,其无后乎!”

在英国议事厅时,张德彝见识了议会民主议事的情形;他还在英国法庭旁听,为其判决体制所折服,与晚清中国盛行的刑讯体制大相径庭。对法国议会制度及其组成,张称赞:“法国国政,其权不归统领而归国会:分为两堂,曰上公堂、下公堂。”其实就是上议院下议院,并详细记述了议员们的民主推举的流程。对于德国的君主立宪政体,张描述说:“虽非民主,仍有上下议院,与英国同”,决策则仍须遵循民主体制。这些对西方政体的浓厚兴趣,贯穿了张德彝的一生。

而有一次在巴黎万国博览会(世博会前身)上,他有幸与郭嵩焘成为了第一次使用电话的中国人:“你听闻乎?”“听闻。”“你知觉乎?”“知觉。”……也正是在这次博览会上,郭嵩焘购买了一台留声机。但当时大多数中国人对外界知之甚少,万国博览会被张德彝称为“考厂场”,而对新发明、新制造感受新奇无比的郭嵩焘却被清廷的保守官员讥刺为“喜好奇巧淫具”,不符大国官员身份。——正如张德彝自己的命名,《航海述奇》,只是述奇而已。

目击巴黎公社

1871年1月25日,一艘轮船在法国马赛港靠岸,十来位官员和他们的随从登下了船头。在这群中国人里,这位年轻人对于离船上岸的手续和码头上的一切都比旁人要熟悉——这已经是张德彝第四次到法国了。

半年多之前,天津地方政府抓获了一个拐卖儿童的罪犯王三,在王三的供词中牵涉到法国的天主教堂。当地群众本来就对法国教士的嚣张气焰不满,因而借机自发砸毁了教堂。法国领事丰大业于是找到天津的中国官员进行交涉,并持手枪威胁群众,群众忍无可忍,双方开始互殴并兵戎相见,结果丰大业本人和一批法国教士、修女在混乱中被人打死,这就是震惊一时的“天津教案”。事情发生后,法国政府借题发挥,要求清政府作出巨大让步。清政府于是派兵部左侍郎崇厚为特使,兵部候补员外郎张德彝为英文翻译,携一干人等,到法国赔礼道歉。

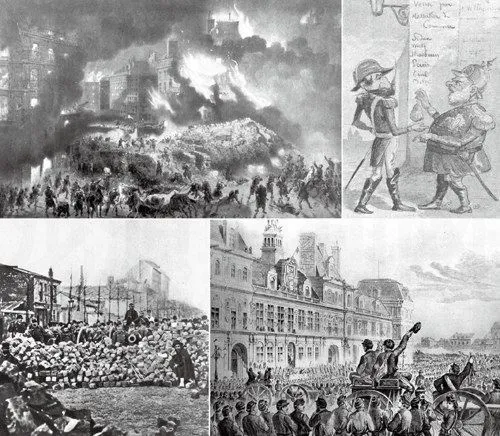

1871年3月17日,张德彝奉命先往巴黎,为中国使者寻觅住处,不料第二天巴黎就爆发了起义。3月18日,张德彝正想出城接使团其他人来巴黎,却遇到法国梯也尔政府军与国民自卫军的混战。

面临巴黎这种混乱的局面,张德彝只好禀报崇厚,要他待战时平息,再来巴黎。但巴黎的情况持续动乱。当天夜里,不断有起义者前往巴黎,“终夜喧闹”,张德彝提心吊胆,一夜未得安宁。第二天一早,张德彝便听说革命者已经取得胜利,占领了警察厅、市政厅等政府机关,梯也尔等政府官员也纷纷逃往凡尔赛;革命军掌握政权以后,官军也都投向革命等等。巴黎这么动乱,看来是待不下去了,但是想出巴黎,又没有车马,邮局、电信也关门了,张德彝只好作罢。

几经辗转,张德彝终于出了巴黎,并随崇厚等人于3月30日来到凡尔赛,先后见到了法国政府首脑梯也尔、外长法弗尔等人,但是被巴黎公社起义搞得焦头烂额的法国政府无暇顾及“天津教案”。因而使团又在凡尔赛滞留,直到6月初巴黎公社被镇压才返回巴黎。这样,崇厚、张德彝等人作为旁观者,再次从凡尔赛的角度观察并记叙了巴黎公社革命的相关情况。

在记述中,张德彝沿用了国内对广东农民起义武装的称呼,把以红旗为标志的巴黎人民自卫武装称为“红头”,记载了他们的许多革命活动。他在记述官军(凡尔赛军队)和“红头”的战斗时,既写了官军的得胜,也写了官军的失利;他写到的巴黎难民是“有卖马肉、狗肉者……女子则首如飞蓬,小儿则坐于涂炭”,一些流民甚至向中国官员求乞,想起过去在北京见到乞丐向洋人讨钱的情景,张德彝也难免感概万千。在最后听到巴黎克复的消息,他又写道“缘德知法久战,所费不赀,恐赔款不能如期以偿,故协助而速克之,”讲出了凡尔赛政府勾结敌国镇压人民的真相。

6月初,张德彝随崇厚再次进入巴黎。张德彝等人目睹了政府军追捕、屠杀起义者场景,多次真实地记录了公社社员大义凛然、视死如归的气慨。张德彝刚到巴黎当天,就在大街上见到被俘公社人员两千多人,这些人“有吸烟者,有唱曲者”,一点也没有惧怕的意思。而在当时的中国,太平天国运动刚刚被镇压。

尾声

作为最早看世界的人,如此一个张德彝,民国以后却得到了一个长期寂寂无闻的下场。如果不是20世纪80年代中,著名出版家钟叔河费尽工夫把他的部分著作以及零星事迹挖掘出来,张德彝真是消失在史海茫茫之中了。

为什么会这样?钟先生一语中的:“张德彝作为职业外交官毫无建树,他是一个庸才!在晚清风云变幻的政治舞台上,人们休想一瞥他的身影!当了5年‘帝师’,未闻他给光绪留下过任何印象!”怪不得钟先生出言刻薄——张德彝全部作品的价值,恰如其书名,仅止于“述奇”。

当纽约一家女子小学诚邀张德彝前往演讲,他给洋娃娃大谈忠孝节义;每当有人向他请教英语,他总是笑而不答。——他总以“舌人”自嘲,认为自己只懂英语,属于不学无术者流。

直至走向共和,垂老的他仍以终生不曾参加过科举考试为最大憾事,谆谆嘱咐儿孙务必要读“圣贤经书”。张德彝逝世于“五四运动”爆发的那一年。逝世后,有人送一副挽联:“环游东亚西欧,作宇宙大观,如此壮行能有几;著述连篇累续,阐古今奥秘,斯真名士不虚生”。

在此之前,值举国为“巴黎和会”决议义愤填膺之际,这位年过七旬的资深外交官却以“宣统十年”为年号,向时年13岁的废帝溥仪敬呈临终遗折,称:“臣八旗世仆,一介庸愚……瞻望阙庭,不胜依恋之至!”……

张德彝晚年教导他的子孙:“国家以读书能文为正途。……余不学无术,未入正途,愧与正途为伍。”而在1866年第一次去欧洲时,团长斌椿在他的出洋考察报告里把自己塑造成了传统士大夫式的英雄,而最有可能向近代知识分子转型的少年张德彝,却已经开始对自己被抛离传统士大夫圈子而开始了毕生的自卑与悔恨。那个年代士人的精神面貌,在这二人之间,一览无余。