章东磐:我只是对真相好奇

2011-12-29 00:00:00关飞

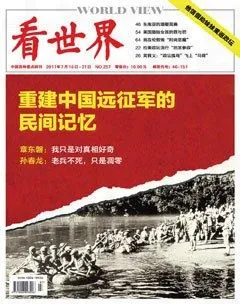

看世界 2011年14期

很多网络论坛中流传着这样的段子:“孙立人麾下的中国赴缅远征军新一军攻占缅甸重镇于邦,有人问孙立人如何处置日本战俘?孙说,你去问问那些狗杂种,都谁到过中国,到过中国的就地枪毙,以后都这样办。”很多网友看过之后大赞孙立人“痛快”、“血性”,为了进一步渲染孙立人的威风,这个段子还说“孙立人的新一军以伤亡1.7万人的代价,击毙了日军10.9万人”。

作家章东磐看到这个段子很不舒服,他在微博中说道:“孙立人枪杀日本战俘的事情并不存在,请不要误传下去了。另外,新一军也没有歼灭10.9万日军,这个数字误差极大。”根据史料记载,中国远征军第一次赴缅远征作战共使日军伤亡4.5万人,第二次远征歼灭日军2.1万人,加在一起还不到10万人。

网络中,真实的历史,往往被冲动的情绪所掩盖。

虽然在接受采访时,章东磐一再谦虚地戏称自己为“历史票友”,但他对中国远征军的那段历史确实拥有发言权,因为他写作的关于中国远征军的书《父亲的战场》、《国家记忆》(被香港《亚洲周刊》评为“非小说类”2010年度10大好书),已经成为很多读者校正自己对那段历史看法的必读之书。

为什么是校正?因为尽管先后有远征军题材的电视剧《我的团长我的团》和《中国远征军》在诸多卫星频道热播,但似乎电视剧这种流行文化渠道只是激发了观众对那段尘封往事的兴趣,历史的真相却依旧被本文开头那样的“热血小段”遮掩着。不仅如此,章东磐发现,即便是在很多专家对这段历史的讲述中,也充满了错误。

“如果我们没有去走的话,有些事是我永远都想不到的。”章东磐说。

偶然“遭遇”中国远征军

章东磐的故事里总是充满了许多美好的“偶然”。

1999年之前,章东磐的职业身份与中国远征军没有半点关系:15岁参军,复原后他去了《光明日报》印刷厂,又做了编辑,后来被分到故宫的文物修复厂学习裱画,每天在库房里拿着《清明上河图》、《韩熙载夜宴图》的原件细致地看,身边都是徐邦达、启功那样的文物专家。这段“与历史原件亲近”的工作经历,和他后来在美国查阅、翻拍远征军影像资料又是何其相似。

1998年,身在人民美术出版社的章东磐想去深圳下海赚点钱,出于爱好,他跟人合作做起了卫星电话的生意,5万块一台,起初卖不掉。突然间,很多地区发洪水,章东磐果然决定,各省救灾需要可以先拿去用,洪水退了再算钱,“结果没有一个赖账的”。

1999年之前,章东磐像很多人一样,对中国远征军的那段历史几乎一无所知。1999年,云南《山茶》杂志的孙敏来到腾冲采访,当地和顺图书馆的张孝仲老人在闲谈之间,拿出了一包发黄的照片给孙敏看,孙敏就随手翻拍了几张。当时的《山茶》杂志已经开始关注抗战滇西战场和远征军的历史。

恰好在云南商务出差的章东磐看到杂志内容,这是他第一次读到抗战中滇缅公路的故事,十分兴奋,他不但因此结识了《山茶》的一批编辑和作者,孙敏、学者戈叔亚、摄影师杨延康此后都成了他在远征军历史研究中的重要伙伴,章东磐甚至还投资了《山茶》。

“他们是实实在在地,从那个时候起就开始用比较严谨的方法来做这种调查。其实我在进那个杂志的时候,还不懂得田野调查的基本学术方法,我也是跟他们才学习到这些的。”章东磐说。

在孙敏翻拍的照片中,有一张是中国军人与美国军人一起参加葬礼的照片,死者是谁?为什么中美两国军人会一起为他送葬?

很快,通过美国朋友的帮助,章东磐和同伴研究得知那个棺材中的人很可能就是美军上校梅姆瑞。不久之后,章东磐组织了自己的一队“远征军”,包括深圳万科地产的老总王石、滇缅战场上牺牲的美国梅姆瑞少校的两位女儿、二战时驻华美军总司令史迪威将军的外孙,一同去寻找梅姆瑞和远征军的故事。队员们有人在深圳,有人在云南,有人在美国;有人是商人,有人是作家,有人是家庭主妇;没有专业学者,没有官方背景,也未受托于任何学术和媒体机构,他们只是被远征军的历史所吸引。

从此,章东磐开始了长达10余年的“远征”。

老人也会“撒小谎”

2003年国庆节,黄金假期里云南到处都是游客爆满的景象,但是章东磐、孙敏和杨延康却来到了一个人迹罕至的山坡,那里立着“中国国民革命军第八军抗日阵亡将士墓碑”,不远处就是松山。中国抗日远征军于1944年6月在那里打响了“松山战役”,击毙日军1250人,攻占松山,打通了维系当时中国外援通道的滇缅公路。

显然,在胜利60余年后,人们将这里遗忘了。

丝毫不顾及遍地的泥水,3人依次跪下,对着墓碑三叩头。章东磐日后在书中写到他当时的心境:“作为抗日军人的儿子,我心甘情愿代替你们所有人的子孙给你们叩头。”章东磐的父母都曾是新四军。

那天是章东磐50岁以来的第一次“跪祭”,他坦言自己就在那一刻决定了要写一本书,“希望更多的人,能从那些幸存至今的无一例外瘦削、苍老和油灯枯尽的老人身上,看见我们这个古老而衰弱的民族最坚硬的脊梁。”

有一次,章东磐等人从高黎贡山下来,把当地一位乡支书佩服得五体投地,他说,翻山的路现在只有毒贩子才走。乡书记说,曾有北京的地理学教授带着学生来翻高黎贡山,结果晚上就打发砍柴的孩子来乡里送信说,他们不行了,赶快派人把他们弄下来。那些学生只有20多岁,但章东磐都50多岁了。

翻越高黎贡山时,章东磐发现,当时的战壕还在、阵亡者的尸骨还在、电话线的磁座还在,这里曾经是二战中海拔最高的战场,至今乏人探寻。

正是因为亲自用脚重走过远征军当年的路,章东磐对那段故事的历史、现实与传说都有了非常清醒的认识。

这时他发现,想真实地记录历史,他不得不对听到、看到的每一句进行核实,因为人总是会有意无意地撒谎。

有位曾是中国远征军战士的老人就向章东磐讲起,他曾回到芒市,寻找阵亡的3位战友的遗骸,因为他觉得自己没有把他们埋进烈士陵园而深感不安。他真的找到了,在芒市的军事靶场,他就义无反顾地挖了起来,当地的农民被他感动了,给他送茶送水。结果,老人真的挖到了战友的遗骸,顿时彩霞满天,老人说,1年后,帮他的那家农民就生了3胞胎。

这个“种福田得善果”的故事的确听起来十分美好,但是章东磐还是有点不相信。于是,他跑到了芒市当地亲自查问了一番,发现那家人其实早就有了3胞胎,并不是帮忙才怀孕了的。“我相信刘老伯知道那家已经有了孩子,但是给我们讲故事时,他是基于感情的理由,就把这个时序给稍微颠倒了一下。我最早在写的时候,也差一点就想把它颠倒一下,因为太完美了,但后来想想,历史的真实性更重要,就把这个事给写实了。”在田野调查中,这样的例子比比皆是,老人们那日渐疏远的记忆和压抑多年之后记忆井喷时激动的“夸张描绘”,都是章东磐必须要谨慎处理的历史资料。

“我没有那种庄严的使命感,我只是对真相好奇。”或许正是因为如此,他很难被一些情绪所左右,而只是双眼紧盯着“真相”二字,章东磐就像是当年在故宫修复字画一般,尽力小心翼翼地复原那段历史。

“专家的很多说法是错误的”

章东磐的另一本书《国家记忆》,也是得缘于一次“偶然”,也是一些照片所引发的故事。

2003年,刚从美国回来的摄影师牛子给章东磐看了200多张翻拍自美国国家档案馆的照片,其中很多是中国远征军和美军顾问团的合影。

牛子轻描淡写的一句话让章东磐吃惊不小:美国档案馆里这种照片至少还有2万张。

这些详细标注了谁拍的、哪里拍的、拍的什么、拍的谁等等信息的视觉记忆,很快就与章东磐多年来在远征军历史田野调查中的种种疑问和猜测不谋而合。

章东磐一行人马奔赴美国,足足用了两个月的时间,把美国国家档案馆中的2.3万多张照片都拷贝了回来。然后精心挑选了500张,翻译了照片说明,成就了《国家记忆》一书。随章东磐赴美拷贝照片的晏欢,正是中国远征军第50师师长潘裕昆的外孙。半个多世纪之后的祖孙相逢,竟然是以这样凝固的方式。晏欢高兴地说,那几天看到的外祖父戎装照片,比在国内10多年来看到的都要多。

这些照片也解开了很多争议许久的谜团。

学者戈叔亚曾经通过实地探访指出,《时代》杂志刊登的“24拐”的照片并不是滇缅公路上的路段,而是在贵州。他的说法曾激起云南学术界的猛烈批评,因为将这样一个重要的象征推出云南,会有损于“云南人民的抗日功绩”。结果,章东磐在美国国家档案馆中找到了这张照片的原件,照片说明上清楚地写着:拍摄于贵州。

章东磐一直以“业余爱好者”自居,但是他依旧发现了很多流传很广的错误。他在接受采访时说:“体制决定一切。我们过去的传统提法是‘历史为现实服务’,在这种研究思想笼罩下的专业队伍,不可能视真相为历史研究的决定因素,他们更多地是寻求所谓‘政治正确’的‘历史结论’,而不是史实。”

南京老人王楚英曾在中国远征军内任职参谋,他出了一本描写个人远征军回忆的书《军碑1942》,写道他开车拉着史迪威将军(当时的美国中缅印战区参谋长,负责指挥中国远征军)去过哪里,如何风光。但章东磐考证认为书中的描写几乎都是假的,因为他见到了史迪威的外孙,他说史迪威的司机和警卫全部都是美国人。

书中还写到王楚英在南京受降,但章东磐查遍了美国档案馆里受降仪式的各种照片和纪录片,均找不到王楚英的影子。

“不少神话是违反常识的”

历史的调查和研究也让章东磐感受到了很多的国家与民族差异。

比如,章东磐他们从美国的国家档案馆里复制2.3万多张照片,每花一分钱,可是晏欢的父亲在长春市档案馆找到了两张潘裕昆将军的照片,说这是他岳父,能复制吗?长春市档案馆说,可以,一张300元。

就像在清史研究中成绩斐然的澳洲商人雪珥一样,章东磐的另一个身份也是商人,电影《变形金刚2》中照亮法老陵墓的手电筒,还有电影《拆弹部队》中拆弹兵喊“我喊123,我开灯,你就开枪”中的那个灯,甚至美国军队和警局里很多专用灯,都是章东磐造的。他甚至还是国内第一个原木度假村的老板。

为什么一个商人会更加接近历史真相呢?

章东磐最经常说的一句话就是:“很多东西我们可以依靠常识来判断,很多神话都是违反常识的。”

当中国远征军等国民党军队正面战场抗战的例子已经逐渐被广泛认识了之后,商业化的运作也接踵而至。2009年,云南腾冲的国殇墓园收起了旅游门票,章东磐异常痛心地说:“怎么可以拿父辈的尸骨去赚钱呢?”

另一个相近的例子是,章东磐有一次接受采访时说,那些照片中的中国人虽然营养不良并不胖,但是神情中有种难得的自信,他说:“他们的眼睛里没有今天的人看得见的物欲。”

商人,真的是一个相对概念。

今年5月21日至6月20日,《国家记忆》中的历史照片得以在深圳华侨城展出,很多来自“关爱抗战老兵网”的志愿者身穿黄衫,主动为观众讲解,记录每一位前来寻亲的远征军后人资料,不放过任何一位健在抗战老兵的线索,自己吃盒饭,喝私家瓶装水。章东磐觉得:“这群年轻人生活节俭,却把省出的钱用在非亲非故的抗战老兵们身上。要想国家好,自己要做好人;要想子女好,自己要敬爱为国奉献的父辈。尊敬历史,就是厚待儿孙。”