不屈的要塞

2011-12-29 00:00:00窦超

轻兵器 2011年21期

毫无准备仓促应战

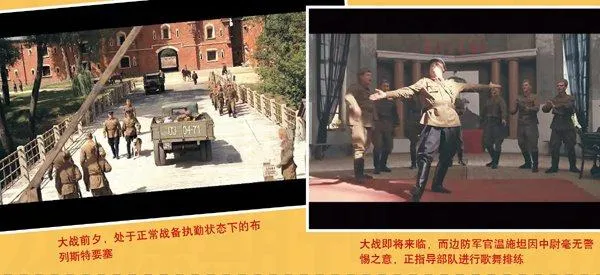

苏德战争是以德军的突然袭击开始的,而苏军方面起初则是在缺乏战争准备的情况下仓促应战的,影片中的布列斯特要塞守军就是这种情况。

1941年,整个布列斯特要塞区呈现一片和平景象,部队处于正常的日常执勤状态。一位边防军官温施坦因中尉正专心指导部队进行歌舞排练,并对陆军军官——加夫里洛夫少校(这个军官的原型即是因独自坚守要塞32天而获得 “苏联英雄”称号的苏步兵第42师第44团团长扎夫里洛夫少校)所说“苏德即将开战”的提醒采取敷衍了事的态度,而另一位边防军官基热瓦托夫中尉对于刚刚抓获的波兰人所提供的德军进攻情报也并不相信。与加夫里洛夫少校一样,一些警惕性高的人感到了战争的逼近,但他们无法说服其他人相信这一切并采取相应的准备。

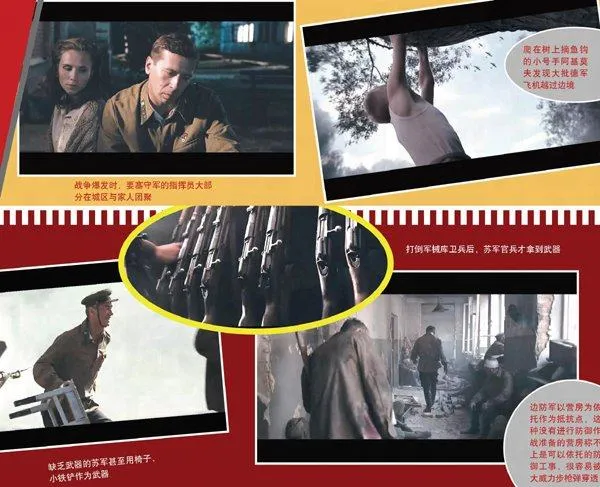

6月22日凌晨3时58分,还在河边与小姑娘一起钓鱼的军乐队小号手阿吉莫夫在爬上树摘取挂在树上的鱼钩时,发现大批德军飞机正在越过边境。随即,要塞区就遭到了猛烈的炮火轰击。此时,正在营房内睡觉的苏军官兵被惊醒,多数人员毫无思想准备,根本不知道发生了什么事情,现场处于一片混乱之中。由于当天正值星期日,要塞区部队的指挥员绝大部分都回到了位于城区的家中过周末,这一情况更是加剧了混乱。德军的突袭发生时,与家人在一起的指挥员们根本不可能在第一时间赶回部队,而失去军官的军队就失去了核心和灵魂……影片开始,要塞区的部队正是陷入了这样的困境。

在经历了最初的震惊和茫然后,苏军开始试图组织抵抗。但这时武器弹药的不足又成了一个棘手问题。平时苏军的武器弹药是集中管理的,除了少数执勤用枪弹外,并不发放到士兵手中。而这时没有得到命令的军械库哨兵不允许官兵们进入军械库,情急之下,苏军士兵将哨兵打倒在地后冲入军械库才拿到武器。应该说,哨兵严格履行自己的职责并没有错,但在这种紧急情况下就缺乏一定的灵活性了。正是因为完全没有准备,影片中的很多苏军士兵都是找到什么武器就用什么武器:有的用上了缴获的德军武器;有的用匕首;有的挥舞椅子作为武器;甚至有人赤手空拳地冲向德军……武器弹药的严重缺乏影响了苏军的持久作战能力。

力量分散仍顽强抵抗

要塞区的守军由两部分组成,即隶属于陆军的正规野战部队和隶属于内务人民委员部的边防军(片中戴蓝色军帽的即是边防军)。由于仓促应战,各部队混杂在一起,已经失去了统一完整的建制,但正是这些分散的部队开始进行英勇顽强的抵抗。

一些首先冷静下来的军官制止了混乱的人群,使他们开始汇聚成一股股具有战斗力的集体。从影片中展示的情节来看,苏军共形成了4处有组织的抵抗点:两名边防军军官(即温施坦因中尉和基热瓦托夫中尉)与两名陆军军官(即团政委福明和加夫里洛夫少校)均各指挥一处。但由于苏军没有准备,只能依托现有的营房或者工事进行作战,这无疑使防御战处于非常不利的境地。

在这4个抵抗点中,由边防军军官指挥的两处都是依托营房进行抵抗的,而没有进行防御作战准备的营房根本称不上是可以依托的防御工事,因为当时的大威力步枪弹可以穿透相当厚度的砖墙。也许正因为如此,基热瓦托夫中尉指挥的那支部队并没有消极防御,而是率先向大摇大摆进入营区的德军进行了反冲击,通过肉搏战将他们赶了出去,然后据守营房直到最后时刻。

另外两处由陆军军官指挥的抵抗点则是依托原有的要塞工事进行抵抗。其中一处由团政委福明指挥的阵地是要塞区的正门,正好卡住了德军进入要塞区的重要通道之一——一座桥梁。这处阵地的地势非常好,居高临下,德军屡次进攻都被打退,后来德军采取了利用战俘和平民作为“肉盾”的办法企图突破要塞正门。看到德军毫不留情地射杀企图逃走的战俘和平民后,团政委福明决定冒险解救他们。他与一名军官空手走上桥面假装与德军谈判,趁德军注意力分散时突然用俄语大喊:“全部趴下!”战俘和平民趴下后,因不懂俄语而正在愣神的德军立刻暴露了出来。这时,处于高处的苏军各种火力立即开火,将桥面上的德军打得死伤一片,压制住了德军的火力,战俘和平民则趁机逃进了要塞区内。另一处由加夫里洛夫少校指挥的抵抗点除了利用要塞的工事外,还利用了要塞建筑前面临时构筑的野战工事进行抵抗。当然,这些工事称之为野战工事也是不够格的,因为只是一些弹坑和浅沟而已。

影片中,苏军尽管因兵力火力严重不足而处于非常不利的境地,但是他们仍然抓住一切可能的机会进行反冲击。其中,第一次反冲击是由基热瓦托夫中尉指挥的,这次反冲击使最初进入要塞区的德军受到一定的打击,迫使其进攻节奏放慢下来,为苏军完善防御争取了时间。另一次反冲击是加夫里洛夫少校的部队发起的,德军的这次进攻随即被瓦解。频繁的反冲击是防御战中积极作战的最突出的表现,这是在总体被动的防御战中争取主动性的主要手段之一。

在德军以坦克为掩护向苏军发动进攻时,苏军还成功地进行了一次反坦克战斗,并将德军击退。苏军参战的部队有一门45mm反坦克炮,正是这门反坦克炮成为这次战斗最大的功臣。德军屡次进攻失败后,以3辆坦克引导步兵向加夫里洛夫少校指挥的苏军阵地发起正面攻击。苏军的反坦克炮设置在德军进攻方向的侧面一处仓促建立的隐蔽工事内。当德军坦克的侧面装甲暴露出来后,这门反坦克炮连续发射3发弹击中了一辆德军坦克的侧装甲并将其击毁。此时,苏军阵地上的手持集束手榴弹的反坦克手也已准备好了。德军坦克发现侧面有苏军反坦克炮,立即调转车头并开火击毁了这门反坦克炮。苏军反坦克手趁其注意力被反坦克炮吸引之机匍匐前出,接近德军坦克后投弹将其炸毁,随即苏军趁势发起反冲击将德军击退。

在这次战斗中,处于德军侧翼的反坦克炮起了决定性作用,不仅击毁了一辆德军坦克,而且吸引了德军坦克注意力,从而给反坦克手实施攻击提供了条件。反坦克炮起到这样的作用,不仅在于其外形低矮隐蔽,也正如一位坦克手所说的那样:“只有它(指反坦克炮)开火后,你才知道它的存在”。反坦克手不失时机地利用了德军坦克注意力转移的战机,也是此次战斗成功的关键之一。应该说,苏军的这一战术配合是非常成功的。

当然,影片中表现了苏军的抵抗只剩下打到最后一人一枪的苦战,直至最终要塞陷落。从纯军事角度来讲,要塞区的守军是无法取得防御战的胜利的,因为此时的苏军主力部队已被击退到很远处,并仍在不断东撤,他们无法给苦战中的要塞守军以任何实质性援助。但是,要塞苏军在毫无希望的情况下仍继续顽强抵抗,更多的是体现出了一种精神力量,而这种精神力量则是整个反法西斯战斗反败为胜的力量源泉。

突围行动部署有失

影片中,正当苏军苦守待援之际,天空中出现了一架苏军的伊-16侦察机。这架侦察机在要塞区上空遭到两架德军战斗机的攻击后被击落了,飞行员跳伞后告诉团政委福明,苏军已经撤过了明斯克,战斗正在纵深很远的地方进行,后来被俘虏的德军也证实了这一点。这意味着主力部队已经远离要塞区,无法给要塞区解围了,守军只得利用暗夜实施突围。

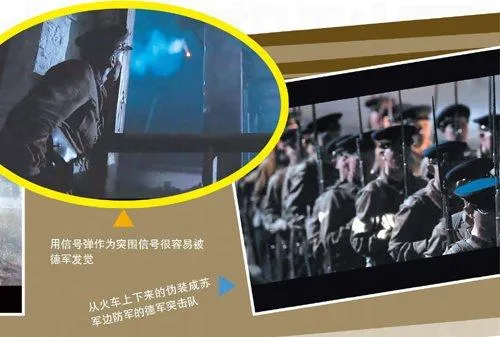

影片中苏军的突围行动是由3处抵抗点的3支队伍同时实施的——因为当时4处抵抗点中,由温施坦因中尉指挥的阵地已经失守,人员全部阵亡。突围的3支队伍选择了3处不同的突围地点同时行动,由团政委福明统一指挥,以发射的红色信号弹为信号统一行动。团政委福明率领的队伍选择了河上的桥梁作为突围路线;基热瓦托夫中尉率领的队伍选择渡河进行突围;而加夫里洛夫少校率领的队伍则向位于一处高坡上的德军阵地实施突围。在双方兵力、火力相差悬殊的情况下,苏军的突围行动失败了。3支突围队伍无一成功,在遭到很大伤亡后只得重新退回要塞坚守。

就影片进一步分析,苏军的突围行动有几处值得商榷的地方。首先,3支突围队伍同时突围无可厚非,这样可以分散德军的注意力和火力,但是发射信号弹作为行动信号就明显不妥了——信号弹不但己方部队能看见,德军也能看见,这无疑是提醒德军将要发生什么事情。当时已经由小号手阿吉莫夫沟通了3处阵地的联系,按照统一规定的时间开始突围更为隐蔽,这样就避免了信号弹可能暴露企图的问题。其次,突围力量过于分散,不能做到相互支援,无法利用邻近的部队牵制住部分德军兵力、火力。当然,这样可能是因为苏军被分割在三处不同的地点导致的。最后,突围行动的攻击点选择不尽合理。团政委福明率领的队伍选择从桥上突围,队伍完全拥挤在桥面上根本展不开,对方只需2挺机枪就可以封死桥面,而且桥上还有燃烧的车辆等物品的火光照亮桥面,要想隐蔽行动几乎不可能。而加夫里洛夫少校率领的队伍向着一处有探照灯的高坡攻击,结果被对方探照灯发现,加上处于仰攻的不利境地,很快就遭受到很大伤亡而被迫退回。只有基热瓦托夫中尉那一路选择渡河突围相对来说比较合适,但由于火力悬殊过大而以失败告终。

冷静看来,当时如有可能,应利用暗夜将3支队伍集中到一起以加强兵力和火力,即使不能完全会合在一起,也要选择除桥梁外的另一处实施相对集中的突围行动。应先以部分兵力向桥梁或另一个地点进行佯攻,吸引德军的注意力,待德军抽调兵力前来增援时,然后集中全部兵力、火力向一处受到削弱的德军阵地进行坚决突击,以打开突破口。在攻击手段上,可以争取偷袭但必须立足强攻,一旦被德军发现应立即由偷袭转为强攻,因此要布置部分火力用来压制德军火力从而掩护突围行动(影片中苏军没有这样做,德军可以毫无顾忌地扫射)。这样就可以在一些地段造成较强的火力,虽不一定能占到多大优势,但绝不会像影片中那样处于绝对劣势而被德军火力无情射杀的场面。只要突围出去并想办法避开其他德军部队,那么白俄罗斯广阔的森林和沼泽地就可以提供给苏军良好的栖身之处。

德军的战术表现

影片中对德军的战术表现并不多,只有几个零散的片段,但通过这几个有限的片段还是可以对德军的战术表现作一分析。

德军进攻的先导是一支化装成苏联边防军的突击队,这支部队待在经过伪装的火车车厢内通过了边境。这支部队的任务是在苏军后方制造混乱,暗杀指挥员和通信人员,破坏交通线和通信设施等。影片中一名苏联老火车检修工被这些人杀死,之后这支部队顺利进入苏军防区之内,并且切断了要塞区的水电供应。在温施坦因中尉的阵地上就出现了这支德军部队中的一员,他化装成一名边防军少校,命令温施坦因中尉手下的部队放弃据守的营房,分成小组前往指定区域。看样子,他的用意是想让苏军部队放弃据守的工事,从而暴露在毫无工事依托的地方,这样更容易被德军歼灭。但警惕性很高的温施坦因中尉除了查看这名假少校的证件外,还要求查看他的靴子,因为德军靴子使用的是方钉,而苏军靴子则使用圆钉。假少校露出了破绽,在企图逃跑时被击毙。

德军开始的攻击似乎有些过于大胆而显得很轻敌,他们进入苏军营区时并没有采用交替掩护前进的办法,而是大摇大摆地进入,结果在苏军突然的反冲击下伤亡惨重而被击退。进攻要塞正门的德军则过于固执,他们总是把桥梁当做惟一的进攻路线,其进攻在苏军有利阵地上的火力阻击下一次次失败。不知为什么德军不采取使用橡皮舟在多处地点同时强渡的战术,这样就能大大分散要塞守军的火力。在那次由3辆坦克支援的进攻中,德军步坦协同出现了问题,步兵落在了坦克后面。当苏军反坦克手匍匐向坦克接近时,德军步兵没有及时发现并制止其行动,结果使自己的坦克被炸毁,导致进攻失败。影片中的德军运用火焰喷射器和喷火坦克清扫街道两旁的房间的行动,以及最后在以正面攻击进行牵制的同时,从侧面接近并投弹炸毁基热瓦托夫中尉的重机枪的行动,则表现出了相当高的战术灵活性。

7月23日,坚守要塞长达32天之久的扎夫里洛夫少校被德军俘获,他是最后一个要塞守卫者。不屈的要塞陷落了,但是其所代表的顽强精神却是永恒的。正是在这种精神感召下,苏军熬过了最困难的时期并收复了布列斯特要塞,最终直捣柏林,宣告了德国法西斯的灭亡。