国家形象

2011-12-29 00:00:00辛福东王世彤李世强

轻兵器 2011年21期

祖国的荣誉高于一切

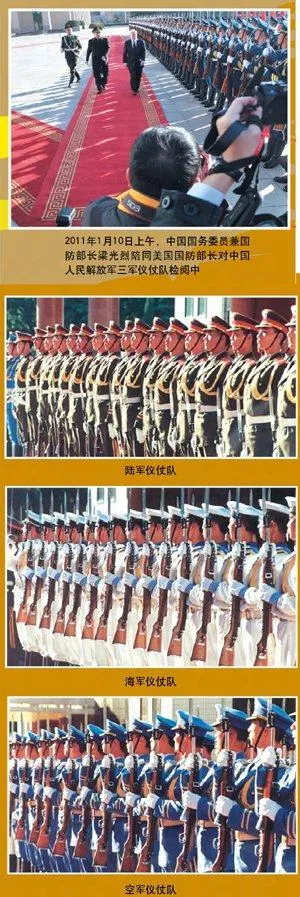

中国人民解放军陆、海、空三军仪仗队是中国人民解放军三支礼仪部队中惟一一支军种数最多的部队,其隶属于北京卫戍区,由陆、海、空三军人员组成,总人数约700余人,主要担负迎送外国元首、政府首脑、军队高级将领及纪念、庆典等重大国事活动升旗的仪仗司礼任务。司礼任务一般分为三种规格:第一种规格,阵容最大,由151名陆、海、空三军人员组成,其中队长一名,旗手一名,副旗手两名,队员147名,主要用来迎接外国首脑;第二种规格,由127名陆、海、空三军人员组成,主要用来迎接外国军队的国防部长、参谋长或高级将领;第三种规格,由101名单军种仪仗队人员组成,主要用来迎接外国军队的军兵种司令。

中国人民解放军陆、海、空三军仪仗队是一支有着光荣历史,并在国家外交和重大国事活动的舞台上屡受褒奖的部队,更是一支令世人振奋和艳羡的部队。他们在一次次特殊的历史使命中,见证着祖国的进步和繁荣,伴着祖国从一个辉煌走向另一个辉煌。

美国总统尼克松曾评价说:“中国仪仗队是我在世界上见过的最出色的一支部队。”英国女皇伊丽莎白二世给予其“举世无双”的赞美。日本天皇也曾向中国仪仗队鞠躬致敬——这是对一个国家的崇敬,对一个民族的认同,对一支军队的赞许。

曲折中诞生首次组建

在解放战争初期,美国五星级上将马歇尔以美国总统杜鲁门特使的身份来华“调解国共军事冲突”。为迎接来访的马歇尔,同时展现解放区人民军队的力量,1945年10月,党中央决定临时组建一支仪仗队。当时,党中央特地指示我军驻南泥湾某团授接组建仪仗队的任务。随后,500名年轻、精干、身材挺拔的战士被精选而出,编成3个连,组成我军历史上的第一支仪仗队,在延安开始进行紧张的训练。

组队伊始,战士们听说要去欢迎一个支持蒋介石打内战的美国人,抵触情绪很大。队领导向大家讲明了执行这次任务的重要意义,并传达周恩来的指示:我们以这样的形式欢迎马歇尔,表明了我党要求和平的诚意,表明了我们的强大和力量;同时也警告美国政府,如果他们支持蒋介石打内战,中国人民是决不会答应的。因此,这项工作有着非常重大的政治意义。听完指示,大家心胸豁然开朗,开始以极大的热情投入到训练中。

仪仗队队员平时穿着普通的军衣。因为当时参加大生产劳动,许多战士的军衣上都打了补丁,直到执行任务当天,才换上一套崭新的军装。

1946年3月4日上午,毛泽东、周恩来、朱德等中央领导人陪同马歇尔在延安机场停机坪检阅了这支仪仗队。仪仗队3个连队呈横队排列,每连排头是炮班,其次是机枪班。战士们穿着0903db718e08bd245fea5bc3cc5494ae304475f22c054cd5e83bcbff51c0c510崭新的军装,紧握手中的武器,昂首挺胸,精神百倍,顺利完成了此次礼仪任务。受阅后,这支仪仗队随即解散,官兵们又回到原部队,担负起保卫延安的任务。

再次组建

在1949年新中国成立的第3天,苏联副外长葛罗米柯致电周恩来外长,表示苏联政府决定同我国建立外交关系,并互派大使。此后,蒙古、朝鲜、越南、缅甸、印度尼西亚等国家纷纷要求与我国建立外交关系。为此,毛泽东主席指示中央警卫团将警卫营的一连改为仪仗连,担负外国大使呈递国书时的仪仗任务。

在毛主席的亲自指挥下,由外交部组织,仪仗连进行了一场模拟演练——

“外国大使”的车子来到门口后,国歌响起,“大使”走出轿车。在“向右看齐”的一声口令下,仪仗连官兵们齐刷刷举枪向“大使”们行礼,目光随着“大使”的脚步移动,直至进入怀仁堂。

“外国大使”从怀仁堂出来后,仪仗连仍要举枪行礼,目送“大使”离去。演练中,周总理在队列里纠正了一些队员的动作,强调说:“你们要为国家做出模范样子来,从今天起,每位战士代表的就不仅仅是一个人了。尤其是在向右看时,不要绷脸。人家高高兴兴地来,我们也要愉愉快快地迎。”说着,总理又为战士们示范了脸上的表情。

主席看完演练后,表示基本上满意。他又向仪仗连领导交待了几点要求:“仪仗兵就要有仪仗兵的样子,要从眼睛里体现出仪仗兵的精神气质,要从动作上体现出军事技术的干练和过硬;还要注意衣服的整洁,武器的保养。另外,动作不要太复杂,再精练一些。”

遵照毛主席的指示,在聂荣臻总参谋长的具体督促下,仪仗连经过短暂而紧张的十余天训练后,开始正式执行外国大使呈递国书的仪仗司礼任务。1949年10月16日,仪仗连首次出现在苏联驻中国大使向毛主席递交国书的仪式上,顺利通过了考验。

二次组建的仪仗连在圆满完成迎宾任务后,又被解散。

正式诞生

仪仗队是一个国家对外交往的形象,体现着国家的尊严和对其他国家的友谊。新中国成立后,中国外交事业蓬勃发展,急需一支仪仗司礼部队。毛泽东主席以政治家的胆识和外交家的眼光深切认识到,建立一支专业仪仗队已迫在眉睫。于是,他向公安部队有关领导提出要求:尽快组建中国正式的仪仗队!

1952年3月,周总理按照毛主席的指示,开始正式组建我国仪仗队。公安部队首长签署命令:在警卫一团范围内挑选一批优秀骨干,挑选的具体条件是:政治素质一流,身体条件好,身高适中,相貌英俊。经过一年的紧张筹备,1953年6月29日,中国人民解放军仪仗队正式组建完毕。由于仪仗队员均来自隶属陆军的警卫团,所以此时的仪仗队应称作陆军仪仗队。另外,该仪仗队是营级规模,所以又叫仪仗营。直到1956年,由陆、海、空三个军种组成的代表“三军形象、国家尊严”的中国人民解放军三军仪仗队正式诞生。1983年9月,仪仗营正式改称仪仗队。1985年9月,仪仗队由营级编制升级为团级编制。1986年1月,仪仗队又改称仪仗大队,并一直沿用至今。

仪仗队礼服变迁

仪仗队的礼服是仪仗司礼形象的展现,是一个国家经济实力、时代特征的反映,同时也是对来访客人的尊重。随着中国军队建设的不断发展,50多年来,中国人民解放军陆、海、空三军仪仗队的礼服也几经改进,在数次变迁中见证着中国军队进步与发展的崭新风貌,向世人展示着中国不断强大的伟大历程。

最早的礼服——普通军装

新中国刚刚成立,许多国家与我国建立外交关系。1949年10月16日,我国迎来了第一位外宾——苏联驻华大使罗申。罗申要正式向毛泽东主席递交国书,当时,临时组建的仪仗队由于时间紧,来不及做礼服,为了显示仪仗队的威武雄壮,决定上身着缴获的日军呢料军衣,下身着马裤,脚蹬马靴,头戴钢盔,手持带刺刀的三八式步枪。尽管着装都是缴获而来的,但队员们拥有精神饱满的热情,整齐划一的动作,任务完成得十分顺利。

1953年仪仗队正式成立之初,处于新中国诞生不久的困难时期。尽管战士们都选自全军的优秀骨干,但仪仗队的服装却与其他部队无异,衣服布料为棉平布,颜色为草绿色,左胸佩戴有“中国人民解放军”字样的胸章,仪仗用枪为苏式步枪。

正式礼服首次亮相

1955年,我军首次实行军衔制,全军军服也进行了一次重大改革,开始设礼服、常服,简称55式军服,突破了我军单一制式军服的历史。仪仗队就是从这次军服改革开始配发礼服的,其样式为当时的军官礼服(佩戴有军徽)。在这次军服换装中,仪仗队也由陆军仪仗队改为陆、海、空三军仪仗队,着装也由陆军军服改为陆、海、空三种军服。1956年9月30日,时值国庆节前夕,在欢迎印度尼西亚总统苏加诺的仪式上,身着新式礼服的三军仪仗队接受了苏加诺总统和毛主席的共同检阅。这是历史上陆、海、空三军仪仗队第一次统一着新装亮相。这套礼服,使走上检阅场的三军仪仗队更加扬眉吐气,毛泽东主席还自豪地向客人介绍:他们的衣服料子和将军一样。

没有礼服的日子

三军仪仗队在经历了第一个10年礼服时期后,迎来的却是长达近20年的没有礼服的时代。1965年6月1日,随着我军军衔制的取消,仪仗队礼服也随之废止,改为统一着三军常服,军服上佩戴红领章、红帽徽。

逐步更新变靓的礼服

自1978年改革开放以来,党和国家及军队领导人不断出现在世界礼宾场上,与其他国家仪仗队礼服相比较,我国仪仗队的军服逊色很多。1983年7月,总后勤部有关部门传达军委领导的指示:“仪仗队服装不够威武,要更美观一些。”从此再次拉开了中国人民解放军全军服装改革的序幕。

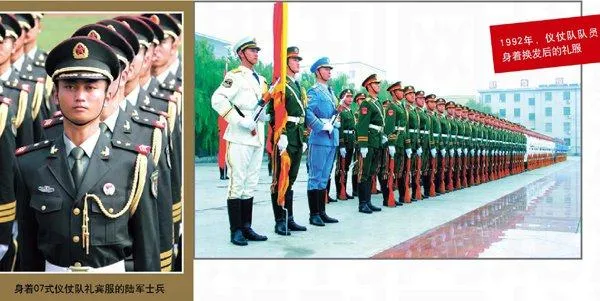

1983年8月1日,三军仪仗队正式配发新式礼宾服。陆、空军仪仗队队员改戴大檐帽,海军队员戴水兵帽,干部均戴大檐帽,帽顶和帽墙有标志军种的牙线和帽墙丝带。三军的帽徽均改为圆形,正中有带“八一”字样的五星,外围是麦穗和齿轮,海、空军分别加衬铁锚和飞翅图案。礼宾服上衣:陆、空军为立翻领,袖头外侧有标志军种的牙线和两道黄线;海军着披肩式水兵服;海军干部服与陆、空军相同。三军礼宾服裤子中缝处均有标志军种的牙线和两道黄线。仪仗队礼宾服颜色:陆军为棕绿色;空军上衣为棕绿色,军裤为藏青色;海军上衣为白色,军裤为藏青色。三军仪仗队员均佩戴肩章。改革后的礼服庄重、大方,符合我国民族习惯和军队传统。

考虑到新形势下的外交需要和仪仗司礼发展的步伐,1987年,军委领导再次要求总后勤部对礼服进行改革,遗憾的是,这次改革后的礼服试穿不久,便被淘汰。

之后,根据军委首长“体现中国特色,威武庄严,美观活泼”和“提高服装材料质量,改善服装的观瞻效果”指示,总后勤部某科研所开始了对新式仪仗礼服的再一次改革。1992年10月1日,三军仪仗队换着新式礼服。这是三军仪仗队第四次礼服改革。新改革的礼服不仅第一次脱离了当时现行军服的样式,颜色也由原来的3种改为6种,区分出军种,结束了陆、海、空军混色的模式,同时进一步提高了主料的档次。冬服面料采用礼服呢,使服装显得高雅大方,更体现出男子的阳刚俊美。

值得一提的是,仪仗队还配备了军刀,其设计采用我国传统制刀的模式,并有意比法国现用的指挥刀宽了3mm,比泰国、日本、瑞典的指挥刀宽得更多。阳光下,刀光闪闪,使人神采倍增。刀鞘上设计有一条盘绕而上的龙,既保持了中国民族传统的特色,又与其他国家区别开来。

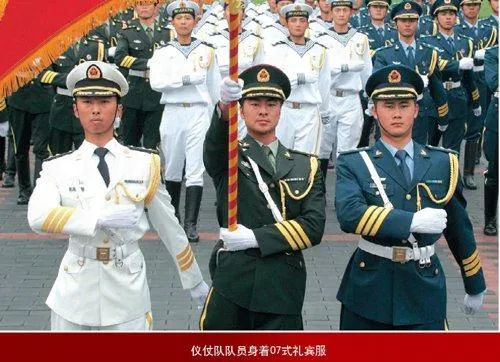

令世人瞩目的新世纪仪仗礼宾服

2007年7月3日,全军军服调整改革工作会议暨新式服装发放仪式在京举行。走进新世纪的新式仪仗礼宾服,既与07式其他军官礼服保持了基本统一,又凸现了仪仗礼宾服的特点,与旧式礼服相比,更是一次脱胎换骨般的改进。改进之处突出体现在颜色上,陆军由过去的棕绿色改为松枝绿,既保持了我军传统的绿色,又加入了红军、八路军军服的颜色;海军和空军的军服颜色改动较小,分别由过去的藏青、蓝灰加深为深藏青、深蓝灰,使三军色调更加协调。同新军服一样,仪仗礼服整体上还是传承了解放军“红”的元素,包括帽徽、臂章、国防服役章等多处都有体现。

这次换装不仅是外观的变化,更蕴含着穿衣的科学。三军仪仗队礼服和07式军服一样,采用耐久性弹性长丝、涤棉交织布等面料和包芯纱等技术,大大增强了服装的抗皱性和舒适性,这些材料技术在国际军服研制领域处于领先地位。

仪仗兵的“特殊生活”

三军仪仗队队员是一群特殊却又普通的军人。说他们特殊,是因为他们肩负着国家的使命,一言一行代表着民族的尊严,一举一动代表着三军的形象。说他们普通是因为他们和其他军人有着同样的待遇,过着正常的军人生活。但普通中又蕴藏着特殊,长期以来,一代代仪仗队官兵,经过特殊的教育、特殊的训练和管理,培育了以献身仪仗、为国增光的精神,铸就了钢铁般的意志品格和特有的形象气质。下面,我们就来了解一下他们的“特殊”。

特殊的选拔

仪仗队队员的选拔,在建队初期是从全军训练优秀的新兵中挑选。1960年代开始,改为从全国各地征选。选拔的条件非常苛刻,队员身高必须在180~190cm之间,体重80kg左右,五官端正、目光有神,气质与身体协调性要好。最重要一点,仪仗队队员的政治条件,要经过十分严格的政审,报名者所有的亲属都在政审范围之内,完全没有问题才能通过。征兵过程中,一名普通战士只有一张政审表,而选拔一名仪仗队战士则需要几十张政审表。

特殊的转变

成为一名正式的仪仗队队员,要经历更多的精神、体力和心理上的艰苦磨炼。

特殊的训练

“祖国利益高于一切,三军形象重于生命!”这是仪仗队官兵的铮铮誓言。为了实现这一誓言,他们要经受军姿训练、眼神训练及正步走训练。

军姿是军人最基本的姿态,也是军人的必修课目,在三军仪仗队中,每一个仪仗兵的军姿要求更为严格。站姿都要求挺拔、自然,并能在炎炎烈日和凛冽的寒风中纹丝不动地站立3个小时以上。“三挺一睁”,即挺膝、挺胸、挺颈和睁眼,这是仪仗兵练成合格军姿的基本要求。仅睁眼一项,即要求队员们的黑眼珠始终保持在眼中央位置,注视前方保持40秒眼睛不眨(普通人两次眨眼之间的间隔约为5~10秒)。在练眼神时,队员们经常是对着100W的灯泡,一瞪就是十几分钟,瞪得双眼直流泪。

正步走是仪仗队的基本步伐和最基本的训练,同时也是对他们体力和耐力的培养与锻炼。踢正步时,要求“踢腿生风、落地砸坑”,队员们要在小腿上绑5kg重的沙袋,一踢就是上百次、上千次。为了从练兵场走向阅兵场,他们每个人每年平均要穿破7双皮鞋,每一个士兵脚上都有磨破的伤痕。每一个仪仗队队员一年的训练行程都要超过8000km,在服役期间所练正步的路程相当于一次两万五千里长征。由于数万次的端枪、托枪和长年穿马靴踢正步,有30%的队员患过颈椎病、腰椎病,80%的人患过静脉曲张,100%的人脚上长过鸡眼等。从仪仗队官兵训练方法的精辟总结中,我们便完全可想像到他们训练的场面:

头型不正别针子,身体不挺顶帽子;

军姿贴紧墙根子,腰不当家别棍子;

摆臂练习拉绳子,跑腿绑上沙袋子;

脚腕无力踢石子,脚面不平压凳子;

测量步幅量尺子,整理军容照镜子。

特殊的持刀礼

仪仗队最特殊的要数持刀礼节。持刀礼节是从1992年开始采用的。仪仗队使用的持刀礼节是参照国际惯例设计的,包括拔刀、撇刀、立刀、托刀、举刀、刀入鞘等6个动作。持刀礼节与仪仗队的结合构成了中国三军仪仗队特有的韵味。持刀礼节上使用的指挥刀号称天下第一刀。其主要由主刀、护手、刀柄及刀鞘4个部分组成。

主刀采用钛合金特种钢制成,刀身外观精美,坚韧洁白,锃锃发亮。刀身为直形,长100cm,宽2.5cm,总质量1.65kg。其象征着中华民族的伟大以及中国人民与世界各国人民友好交往的纯洁感情。

护手由合金铜制作,外形正面像一只金光闪闪的凤凰正展开双翅,欲冲向万里晴空,侧看又似一只和平鸽,正欲展翅飞翔。其象征着中国人民热爱和平、维护和平,愿与各国人民共同走向幸福的明天,体现“平等、和平、发展”的主题。

刀柄采用花梨木制作,外用棕色牛皮和金丝包扎,象征中国各族人民孜孜以求、勤奋上进、无私奉献的精神。

刀鞘由合金钢高温电镀而成,整个鞘上刻有一条腾飞的巨龙(系纯手工艺制作),象征着中国在改革开放的大好形势下,各行各业万里腾空、飞跃前进。巨龙下的横格似万里长城,象征着伟大的中国人民解放军英勇善战、所向无敌,喻意保卫祖国的钢铁长城。在刀与鞘的结合部采用半弹簧装置,以保证任何时候、任何情况都“万无一失”的要求,这是中国各族人民大团结的象征。

特殊的纪律

纪律是高标准完成任务的保证,每当仪仗司礼任务到来前,三军仪仗队除了正常训练,还有着特殊的纪律:

前一天半:保证任务前一天半的训练时间;所有人员不允许接打电话、观看新闻、收发信件。

前一天:礼服熨烫、缀钉绶带,确保服装和礼仪用品全部到位;刮鬓角、理发;进行适应性训练。

前半天:任务前演练;中队主官确定人员;大队召开任务分析会,明确来访国家、来访对象、任务时间、仪式地点等情况。做任务前动员,并逐级检查。中队进行任务动员。

出发前:确认任务人员的身体、思想能否完成任务,中队提出注意事项;大队进行出发前动员。

任务前:到达现场后实地演练,针对演练提出改进方法和注意事项;上场前进一步对任务人员进行确认。

周恩来总理亲定报告词

每逢仪仗司礼时,仪仗队那响亮的报告词,想必大家都熟悉,但这报告词的制定来自周总理却鲜为人知。

1957年9月27日,匈牙利总理卡达尔率领政府代表团、捷克斯洛伐克国民议会主席费林格率领议会代表团同时访问我国。按照预定计划,匈牙利总理卡达尔首先到达,周恩来总理迎接;之后,费林格主席抵京,由刘少奇委员长迎接。两国领导人乘坐的飞机全部降落在南苑机场,仪仗队要连续完成两场迎宾任务。

当专机徐徐降落在机场时,连周恩来、刘少奇都感到吃惊:两国领导人乘坐的是同一架飞机!于是,外交部不得不临时决定:原定的两个阅兵式、两个分列式改为两个阅兵式、一个分列式,对两位元首一次报告。仪仗司礼执行队长王立堂一下子蒙了。本来,这一串复杂的外国名字已经让他伤透脑筋,好不容易背熟了,现在又要将两个名字合并在一起。

麻烦果真发生了。王立堂在报告了卡达尔总理后,已经忘记了捷克斯洛伐克国民议会主席费林格的名字,他站在那里,一时不知如何是好。整个广场静悄悄的,上万人的欢迎群众大气不喘,党政领导一言不语,只有王立堂脸上的汗珠在哗哗直落。

总理的左手做了个“请”的手势,王立堂方才跨步让开。两位领导人走下检阅台,开始陪同外宾检阅。

检阅结束,总理留了下来。他没有批评王立堂,而是很耐心地说:“外国人名字太长,这次时间又紧,你背不下也可以理解,但你要灵活一些,给我们让出检阅的位置嘛!” 总理停了一会儿,接着又说,“你们的报告词也要改一改,为什么非要与苏联的一样,把那么复杂的名字全部说出来!以后再来外宾,你们就直接报告领导人的职务,主席就报‘主席阁下’,总书记就报‘总书记同志’,总统就报‘总统先生’,不要再提名字。”按照总理的意见,仪仗队当即改了报告词。总理认为比较满意时,方才上了轿车,向国宾馆驶去。

自此,仪仗队的报告词改为:“总统阁下,三军仪仗队列队完毕,请检阅!”直到今天,三军仪仗队仍然沿用周总理改过的报告词。

中国人民解放军陆、海、空三军仪仗队诞生至今,先后圆满完成了世界各地国家首脑访问的迎接仪式,香港、澳门回归政权交接仪式,北京奥运会、残奥会开闭幕式,国庆35、50、60周年大阅兵等重大活动,共计3200多次仪仗司礼任务,任务中无一失误,赢得了国内外公众和舆论的广泛赞誉。