潘刚 “白色”领袖再造“绿色”价值

2011-12-29 00:00:00

南方人物周刊 2011年8期

领导人的个性决定了企业的个性,伊利“绿色产业链”构想,正是对潘刚企业价值观的实践

潘刚语速平缓,“温和儒雅”是他经常给人留下的印象,这个土生土长的内蒙人说,自己可能不帅,但一定会很健康,理由十分简单:每天喝牛奶。牛奶在潘刚的人生中,的确具有特殊意义。2004年,他在伊利“高管风波”中临危受命,出任伊利集团董事长,次年便带领公司成为中国乳品行业首家销售过百亿企业;2008年,“经济危机”和“行业危机”中的伊利在他的带领下,再次逆势而上,先后成为北京奥运会和上海世博会上唯一的乳制品赞助商;他本人,也在去年和联想集团创始人柳传志等人一起,荣膺路透社评选的“2009亚太地区杰出商业领袖”。

从当年伊利奶食品厂的普通工人到今天伊利集团“掌门人”, 回顾过往的跌宕与成功,接受本刊记者采访时,这位“四十少帅”谈出了自己的感悟,他说:“人的一生要经历很多大风大浪,做企业也同样如此。但无论在怎样的环境下,都应该保持一种乐观的心态,和一种对自己、对别人负责任的态度。伊利是一家责任导向型企业,对员工的责任、对消费者的责任、对行业的责任,都引领伊利为之不懈努力。”

“责任”一词,潘刚几乎每言必及。过去十年,中国乳制品产量和总产值增长了十倍以上,对于整个中国经济来说,正开始从“十一五”规划向“十二五”转型,大的机遇下,更是大的挑战,社会对乳品行业有了新的寄往和要求,但在潘刚看来,作为行业带头人,机遇与挑战仅仅是伊利另一份责任的开始。他说:“在更加宏观的时代发展趋势和背景下,看待企业的经营战略与社会和环境的内在联系,应该积极承担起对所有利益相关者的绿色责任。”

“厚度优于速度、行业繁荣胜于个体繁荣、社会价值大于商业价值”,2011年,是潘刚在乳品行业打拼的第二十个年头,他坚信,通过持续不断地用自己的绿色行动,来传承与发扬责任的力量、绿色的力量,伊利集团必将实现作为一个企业公民的光荣与梦想。“绿色产业链”,是潘刚为伊利未来描绘出的新图景。

绿色蜕变

“十二五”规划中,专门设置了“绿色发展建设资源节约型、环境友好型社会”一篇,对潘刚来说,上任之初他就意识到,“绿色”、“低碳”将成为经济发展的主流,作为伊利领军者,改变管理模式,确立绿色标准,生产绿色产品,是他一直在思考的问题。

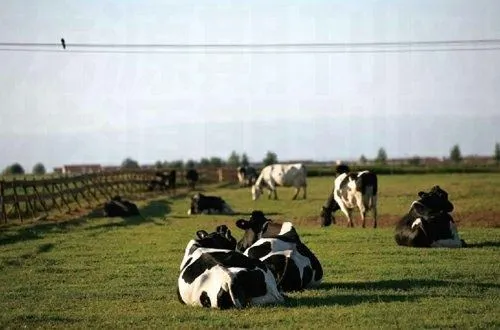

潘刚的“绿色产业链”构想源于2007年,在出席达沃斯论坛时,他第一次提出“绿色生产、绿色消费、绿色发展”的绿色领导力思想。潘刚应该具备这样的底气,其实,从2006年开始,伊利就已经在积极推动绿色养殖。在全国十多个销售大区,伊利都有自己的现代化生产基地,尤其是呼伦贝尔、锡林郭勒和新疆天山,被誉为三大黄金奶源。对于每一个新基地,潘刚都要求严格按照原料奶质量安全、环保和零排放的建设标准。伊利的奶源牧场中,有很多自建牧场、家庭牧场和参股控股牧场,分散且不易管理,针对这个难题,潘刚独辟蹊径,提出“六统一、一全面”的管理模式,即“统一规划、统一管理、统一饲养、统一改良、统一防疫、统一订单和全面服务”,他还不惜重资,更新挤奶设备、TMR、制冷罐等技术,一口气就投下上千万元。结果恰如潘刚所料,问题牛奶中的有害物质出自奶源,而牢牢抓住这条乳业生命线的伊利,不但顺利度过了危机,反而在市场上建立起了更高的信誉。

这次经历让潘刚坚定了创建“绿色伊利”的决心,2009年,他又开先河,正式提出“绿色产业链”的概念。他在解释自己的构想时说:“‘绿色’代表的是可持续发展,‘产业链’强调的是产业上中下游所有利益相关方的价值观和行为模式,应该是一个有机统一的系统。”上游指的是奶源,中下游则是乳品的加工和销售,潘刚很清楚,相比其他行业,乳制品生产的各个环节联系更加紧密,一个地方出错,满盘皆输,优化奶源只是潘刚带领伊利在绿色道路上所走的第一步。

在伊利工厂,很少会看到传统的电力设备,天然沼气和太阳能正在逐渐支撑起整个伊利的能源需求。有意思的是,伊利的沼气来源于奶牛,牛粪在一定的温度、湿度下,经过微生物的发酵作用,就可以用作可燃沼气。伊利将大量的奶牛污粪经过厌氧发酵处理后产生沼气,驱动沼气发电机组发电,同时,又充分将发电机组的余热循环用于沼气生产。这道工序每年可以为伊利带来876万千瓦的发电量,处理掉25万吨奶牛粪便。类似这样的环保设计,在伊利可谓无处不在,控制温度的热能串级技术、与铁道部合作提高物流能效的“五班定列”计划、保护水源的“中水回收”项目,潘刚把“节能环保武装到了牙齿”。

生于草原、长于草原,草原是潘刚的生命,也是伊利的生命。不断扩大的企业规模和市场需求意味着草场消耗的增加,潘刚没有“杀鸡取卵”,相反,这些年,他一直在倡导伊利退耕还草。在东北、安徽、呼包(呼和浩特和包头)牧区,伊利的自建草场面积已经达到5000多亩,全部种草面积达到33580多亩。与国家的退耕还草、禁牧工程相结合,保护草原生态、防止沙漠化,是潘刚和伊利对牧区人民的一份承诺,更是对大草原的回报。

在潘刚看来,“绿色、低碳、可持续”的发展理念,已经成为伊利集团新的醒目标签。

行业先锋

或许是受到“行业危机”触动,潘刚在引领伊利转型中发现,未来的竞争,已经不再是个体公司之间的竞争,而是整个商业生态系统之间的对抗,乳品行业更是如此,涉及到数百万个养殖户家庭、数万家国内外企业、数亿中国消费者,让乳制品走绿色道路,单单依靠伊利的力量,还远远不够。

去年的韩国首尔“B4E”峰会上,潘刚发表了题为“绿色新长征”的主题演讲,向全世界展示了伊利关于“绿色产业链”更加广阔的思维,他表示,希望带领伊利通过倡导绿色规则重新树立并推动起全行业达成绿色、规范、可持续的行业发展共识,最终能够达成产品品质的高度可控和行业的可持续发展。

事实证明,潘刚一直把目光跳出伊利本身,而放眼于整个乳品行业。他说:“推动整个行业的良性发展是我们必须承担的责任和使命,我们更看重的是作为行业的龙头企业,在自身健康发展的同时,如何带领全行业实现和谐共赢。”“带领全行业”,是他在“绿色产业链”上窥见的新高度。

在上游奶源和中游生产上精雕细琢后,潘刚继续在下游销售领域提出“绿色产品、绿色包装、绿色消费”的理念。从2003开始,伊利向隶属于瑞士SIG的康美包一家公司采购过包材材料,双方一合作便是七年,即使是最困难的时候,伊利也没有动摇,原因很简单,康美包公司提供的包材得到过FSC认证,能够最大程度实现低碳环保。2010年上海世博会上,作为赞助商的伊利用废旧牛奶包材制作成桌椅,放到世博园区直接面对消费者进行展示,潘刚希望,从消费终端环节上大力提倡绿色环保概念。

现在,从伊利员工、奶农,到供销商、投资商、消费者,都已经成为伊利整个“绿色产业链”上的一条。与潘刚交往多年的SIG公司CEO劳夫•斯坦格(Rolf Stangl)评价伊利时说:“假如没有中国人的参与,事关地球命运的任何一个重大问题,恐怕都不可能解决,‘绿色’需要更多来自中国的声音,而据我所知,伊利是中国企业的绿色先锋。”

绿色先锋,潘刚当之无愧,在他看来:“实现‘绿色产业链’需要两种实力:一个是硬实力,即能够持续不断引领行业创新的能力;另一个是软实力,即负有责任心的企业公信力和影响力。在这两种实力的推动下,伊利方能率先在行业做到真正的‘绿色’。”

企业公民的伊利

做公益慈善,伊利向来是最“疯”的一个。去年年初西南大旱,伊利是第一个捐款的乳品企业;四月玉树地震,伊利继续带头向灾区捐助抗震物资,尤其是第一时间将近10万盒牛奶送到灾区,缓解了当时的燃眉之急。潘刚却说,企业对社会承担责任不仅仅是简单地捐一些钱和物,做一些公益事业,一个企业真正在社会上承担起责任,就要成为好的企业公民。他曾经为企业公民下过六条定义:公司股东价值、员工权益、环境、社会公益事业、供应链伙伴关系、消费者权益。他说,实现这六大体系的价值最大化,企业才能算合格。领导人个性决定企业个性,伊利“绿色产业链”构想,正是在实践他的这种企业价值观。

去年年底,伊利进行品牌升级,提出“以消费者为中心,为消费者而改变”,致力于成为 “健康食品的提供者,健康生活方式的倡导者”的新观念。潘刚曾说过,自己的眼中只有两种人,一种喝牛奶,一种不喝牛奶,他要把不喝牛奶的人变成喝牛奶的人。因为牛奶是一种健康、绿色食品,潘刚希望,所有中国人都能通过牛奶体验到生活之美。

很多发达国家,都制定过“牛奶计划”,鼓励国民饮用牛奶,这是一项长线公益投入,也是潘刚乐衷的方式。2009年,伊利成为呼和浩特“一杯奶”生育关怀行动专供企业,由政府出资,为政策内怀孕妇女从确认怀孕开始到分娩,每天免费享受一杯牛奶;同年,“学生饮用奶计划”全面启动,适龄在校中小学生可以通过“学生饮用奶”卡获得牛奶供应,伊利再次成为唯一一家供应学生奶的乳品企业。“绿色产业链”的惠及范围仍在扩大,世博会期间,北京、上海、西安三座城市间,一群群身着印有“倡导低碳、绿色出行”字样衣服的年轻人骑着自行车用绿色旗帜宣传无车日的理念与精神,还是由伊利倡导并发起。

潘刚始终坚信一条定律:不断进取能够让一家企业走向优秀,责任则能让它走向伟大。在他眼中,进入经济发展拐点的中国企业,最大的责任是承担起绿色使命,伊利责无旁贷。潘刚说,自己期望,在这个拐点中,中国乳业能够实现发展模式的转变,确立绿色标准、生产绿色产品,最终推动产业链上的所有环节实现共同的可持续绿色发展。