《爸爸出差时》的恐惧

2011-12-29 00:00:00彭小莲

南方人物周刊 2011年10期

对于80后来说,他们已经不知道南斯拉夫意味着什么,这个国家已经不复存在。而“文革”中走过来的一代,都会清楚地记得,对于我们中国来说,那段“天涯若比邻”的友谊,曾经多么深刻地温暖着我们。

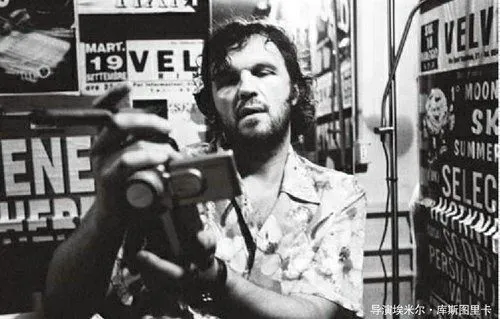

一部南斯拉夫电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》,可以让全国人民倾城出动,一票难求。当时大家最热衷的说法是:“这电影特棒,看一遍你都看不懂,至少要看两遍以上!”后来又放映了《桥》,电台反复播放着影片的插曲“啊朋友再见,啊朋友再见吧再见吧”;街头巷尾,你都会听见年轻人在哼唱。不信你试试,随便问一个那年代的人,有谁不知道这首歌的。于是,我们对南斯拉夫电影的全部认识,一直停留在这个水平上。一直到80年代末,我在纽约第一次听到了埃米尔·库斯图里卡(Emir Kusturica)的名字——一个生在萨拉热窝、长在斯科普里、毕业于布拉格电影学院的导演。

埃米尔· 库斯图里卡给予我的惊讶,让我重新认识了这片贫瘠的山地上丰厚的文化和艺术!

1981年,埃米尔完成了第一部长片《你还记得多莉·贝尔吗》,在威尼斯电影节上获得最佳新人奖。这时埃米尔正在部队服役,军方给了他48小时的自由许可,让他赶去水城领奖。看完影片,你会被他扎实的电影语言功力打动,很难相信,这是一个27岁的年轻人的处女作。虽然影片是根据南斯拉夫诗人薛维的长诗改编的,但你会觉得它更像导演的童年,有着他自己的影子。

1985年,埃米尔完成了第二部影片《爸爸出差时》,让所有人都吓了一跳,他似乎一夜之间就跨入了大师的行列,重要的不是因为影片荣获那一年戛纳电影节的最佳影片,而是30年后,当我们重新再看这部影片的时候,还是会被导演对人物命运性格的刻画,以及影片展现出的斯大林时期的红色恐怖震撼,其中充满了深刻的体验和理解,尤其是他的准确。

我们这些经历了“文革的”一代,四周有太多的家庭,就在某一天,你的父亲或者母亲突然消失了,家里就会告诉你“爸爸出差了”。多准确的片名,这其中有一份对父亲的尊重,一份对孩子难以启齿的表述,带着时代的特征,展现的恐怖是:对孩子,你也不能说真话。

影片以1948年南斯拉夫与苏联关系破裂、大逮捕开始为背景,导演通过一个6岁孩子的眼睛,“看见”了那个年代发生的一切。但是这个“出差”的爸爸,不是因为什么深刻的政治问题卷入了红色恐怖,而是他的情人得不到名分,最后以侮蔑斯大林为由告发了他。爸爸在被捕的那个晚上告诉警察,请他们晚一点进门逮捕他,让他给儿子过完生日,并且不要让儿子看见自己被捕的场景。

在中国人写的一些回忆录里,可以看到父母被捕的情景,有多少人就是这样在最后的时刻,还希望在孩子面前,保留一份尊严,保持一份亲情。可是,父亲在释放以后,还是到外面和女人瞎搞。埃米尔体现的就是这样一种复杂的人性,他对父亲给予深切的同情,同时他更加理解在困苦中替父亲承担家庭责任的母亲,以及孩子被伤害的心灵。就在父亲又出去找女人的晚上,孩子的夜游症复发,不知道出走到了哪里,大家开始寻找,虽然最终找到了孩子,可是家庭因为父亲“搞女人”的事情败露,发生了战争一样的争吵。你看见了一个绝望的母亲,一个孤立无援的孩子,一个被红色恐怖撕裂的男人,以及被他自己搞砸的生活。

这就是埃米尔,他不是那么简单地诠释人性中的弱点,或者政治给人带来的灾难,他把焦点放在最残酷的矛盾中,将现实放大,让你去面对、去承受。

影片非常仔细地刻画了孩子,他的好朋友——一个小胖子,“爸爸”也一直出差不归,有一天他的妈妈却在为爸爸送葬,原来爸爸是在监狱里去世的。导演没有直接表现这个家庭,可是孩子之间天真的对话,让你发现,现实在这些纯洁的语言中变得更加残酷。

就是在爸爸“出差”以后,儿子得了夜游症,可是他夜里在城市的街道上穿梭的情景,却是全片拍摄得最美好的画面。导演刻意在不对称的含义里,赋予更多的思想。那最纯洁的表达,变成了最凄凉的哀伤。特别是当孩子梦游到悬崖边时,他脸上的茫然不能不让人心碎。可是当母亲拥抱住孩子的时候,你会在最后的归宿里,和母亲一起哭泣,那里面不仅有一份戏剧的效果,更多的是一种母爱的力量,在那里打动着你。

最后,当孩子向身患白血病的女孩告别时,他们什么都不懂,女孩子被抬上了救护车,小男孩真诚地告诉她:我爱你!这就是埃米尔。他把对生活最复杂的理解和认识、内心难以挣脱的纠结和对生活的希望,用最单纯的句子和人物关系来展现。