《流浪者之歌》 24分钟画一个同心圆

2011-12-29 00:00:00李乃清

南方人物周刊 2011年14期

活在人的社会,最善良的好人,也会变成罪人……那么,流浪去吧!

流浪者的双足,宛如鲜花,他的灵魂成长,修得正果;浪迹天涯的疲惫,洗去他的罪恶。那么,流浪去吧!他的福分跟他一起作息,跟他一起站立,睡眠,如影随身和他一起移动。那么,还是流浪去吧!

——《婆罗门书》

兴许是巧合,云门舞集来沪上演《流浪者之歌》的3日,恰逢西方复活节;这出被林怀民视为“佛祖礼物”的神作,历经17年漫漫征途,踏遍全球18国52城,满载掌声和泪水;仿佛一场净礼,在3吨半倾盆而下的黄金谷雨中,流泻出洗涤身心的狂喜!

谷雨,用3吨半稻米“发疯、发作”

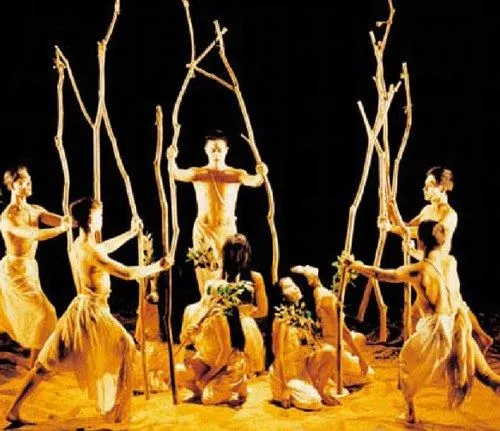

幕起。舞台左侧泛起光亮,顶端仿佛开了个洞,天光从那里洒下;一束细细的稻米,滴落在一名静定的“僧侣”头上,他低眉颔首、双手合十,自始至终90分钟,纹丝不动;谷雨匀速不断,如时间的沙漏……

《流浪者之歌》始于林怀民的一趟渴慕之旅。1994年夏,他在行囊里放了一本赫尔曼•黑塞的《悉达多》,飞往佛祖得道的菩提伽耶。

“在印度贫民窟烂得不得了的地方,夕阳下跑出一只孔雀,给你开屏!这是他们的国鸟,印度人不杀生,去到哪里都是鸟雀的声音,孔雀很美,但你听过孔雀叫没?(模仿)嗷!孔雀飞起来非常笨拙,啪啪啪,只能从这一枝到这一枝,没办法飞翔……印度充满很多离奇的、超现实的东西,所以佛家说,很多事不能看表象。”

在印度曾有难忘的一幕:盛夏傍晚,鸟鸣声中,一个黑而结实的缅甸和尚手捧一丛野花,站在菩提树下念经,念完后他将手中的花扔进铁栅围起的菩提树下,一直站到那里关门方才离去。

这个缅甸和尚就是作品中“僧人”的原型。黑塞小说中,悉达多想出家,父亲不准。“印度有阶级,婆罗门是最高阶级,少爷要出家去当沙门,爸爸不答应。在书里我非常感动的是,爸爸说我不想理你,悉达多就站在门口,爸爸睡不着,看见满天星斗在飞,悉达多还站在那里;星星睡了、只剩月亮时,悉达多还站在那里;最后,黎明破晓、曙光照进来时,爸爸看到悉达多还站在那里,而他的膝盖在微微颤抖。”

舞台上,衣衫褴褛的修行者身后,蜿蜒着一条金黄的稻米之河,或安静流淌,或乘风漫舞,构成整幅作品中最动人心魄的风景。

当年林怀民从印度返台后,告诉技术人员:“我要满台的黄金稻米。”经历选米、筛米、洗米、染色、烘晒、熏蒸等繁复流程,最终加工出这些特殊的稻米。林怀民用这3吨半黄金稻米“发疯、发作”,将其变幻成山丘、河流、雨水,演绎出“圣河”与“跋涉”等诗意段落。这些磨砺舞者的稻米,是求道者的苦行鞭笞,是清泉细流,更是“生命之源”。

“印度的燥热飞尘、天天在街头上演的生老病死,为我晓示生命的本质。我也去过恒河畔,看到骨灰撒入河中,焚烧一半的残尸逐波而下,下游的印度信徒面不改色地掬起‘圣水’,仰头吞下。生死有界,流水无痕。我惊悸而感动。”

净礼,以舞“安顿身心”

林怀民曾无限感念道:“如果只能留下一个作品,我希望就是《流浪者之歌》。”

黑塞笔下的悉达多,历经静坐冥想、放浪形骸、流浪苦行等种种求道法门,终于在放下一切法门时得证圆满。“这本书不能叫佛传,它从佛传中跳出来,说年轻人寻找自己的故事。”

相类地,在新书《高处眼亮——林怀民舞蹈岁月告白》中,小说家出身的林怀民记录了他从事舞蹈近四十年的执迷与启蒙,“舞近于诗。舞蹈的特长是以舞者的‘生理发作’激发观众的‘生理反应’,是能量的交换。”

无疑,那趟印度之行,为他注入了新的能量,“大觉寺外聚集了成群的乞丐,缺手断脚、染麻风病的、血在身上淌着、苍蝇在身上舔着……39度大太阳当头烤着,我直直冲进主殿,跪那里磕头——2500年了,你怎么什么都没做?忽然间,我第一次感知到佛原是个凡人,也有过凡人的彷徨与挣扎;他不只是凡人,还是个脆弱的凡人,他完全看到了人生所有的悲苦,因为慈悲,才透过修为与苦思,帮助众生来安顿心灵。刹那间,我成了个佛教徒。”一日,林怀民静坐菩提树下,依稀感到眉心温热,醒来时,但见阳光透过树叶间隙照在自己额头上,“我心中喜乐,感到从未有过的宁静。”

回台后,他常想起那清凉的菩提,要求舞者学习静坐,潜入身心沉稳幽静的世界,探索另一种舞蹈的可能。“我们归零,找到一个身体,没有技术,自然地在走。”

在《流浪者之歌》里,舞者没有炫技,只是压低身体重心,安静呼吸,安静行走,扬手举足仿若吐纳。人们发现,舞蹈的身体转化为仪式的身体,舞蹈的过程成为领悟身心一体、净化冥思的旅程。

“朝圣苦修的人,永远有一根棍子,因为他要跋涉。所以我们就用一根棍子,能做的都做了,没什么技术动作,自然得就像呼吸一样。沙门苦修时有很多作为,包括倒立、用一只脚站一辈子……这些法门多得不得了,他们晋级考试时冥想静坐是很重要的一部分,可以坐很久,头上放一盆炭火,让你更加警觉,安静而从容。”

于是,棍子和火盆与舞者一起隐现于光影交叠的谷雨中,一并发动了祭典,“树祭”中几抹嫩绿,“火祭”中几盏明火,闪烁出生命荣枯的定律;舞者以米净身,时而沉缓,时而辣烈……落幕前,数百斤稻米以千军万马之势奔腾而下,舞者在其间天旋地转,背景乐如潮拍岸,谷粒骚动出无休止的声响……一阵咆哮宣泄,全体凝止,澎湃璀璨的身心震撼后,一切复归宁静,任时间之河抚平体内流窜的悸动。

吉普赛人曾有谚语:“时间是用来流浪的,身体是用来做爱的,生命是被人遗忘的。”《流浪者之歌》却超越得积极,庄严磅礴的“黄金之舞”,配合格鲁吉亚苍茫温暖的歌声,刻画出苦行者风尘仆仆的不懈求索,是个人、也是整个人类的境遇。

谢幕后,一名持耙舞者,以整整24分钟,在铺满稻粒的舞台上,由内而外犁出一个越来越大的同心圆……演出结束,许多观众恍若出神,定定地站在那个圆面前,久久不愿离场。“24分钟画一个圆,90分钟定立台上,这是整个舞作的灵魂。”林怀民如是总结。

或许,人生就是流浪,征程艰苦,难免跌倒,但总可以爬起来,只要尽力,终将圆满;诚如那个硕大的同心圆,臻于化境,令人动容。

(实习生王杨卡佳对本文亦有贡献)