来信

2011-12-29 00:00:00杨锦麟等

南方人物周刊 2011年15期

慎言盛世,最思耀邦

于胡耀邦逝世22年之际,刊登胡德平的回忆文章,颇有深意。

知父莫如子,胡德平的煞费苦心、直言不讳,究竟能有多少知音回响,还是未知数。更为可惜的是,当下的年轻人似乎对胡耀邦的名字和事迹几近模糊。甚至对于中国为什么要改革的命题,兴趣未必很大,至少今天位居庙堂之高的众多人士,也未必能像胡耀邦那样,深深地思考过他或我们所处的时代。

胡德平希望“有更好总结文革、总结改革开放、总结我们党的历史的书籍出来”。可见这样的书籍,至今尚未问世,而我们急速变化和发展的时代,迫切需要这样的历史面对和总结。

胡锦涛说“常怀忧党之心,恪守兴党之责”,可见在执政党高层中,忧患意识是有的,但看此时的中国现状,似乎还不是很多。

天下并不太平,请慎言盛世,此刻最思胡耀邦!

杨锦麟(凤凰卫视)

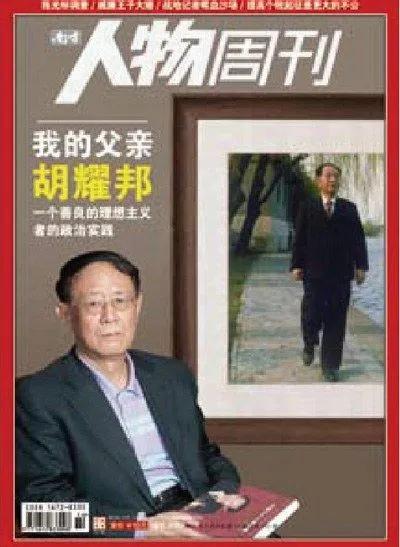

《我的父亲胡耀邦》

他平反过300万起冤案,走过一千多个县,回过三千封百姓来信。他力主政治和思想文化全面改革,呼吁少管文艺。他为政清廉,家门甚至没有刷过漆。不止一个常委在他陵前号啕,每年30万人拜谒他。他有缺点但赤诚。他代表为政者的良心。耀邦千古。

——小孩子(网易重庆市网友)

在文革中惨遭肉体摧残和精神侮辱的人中,有一些是深刻记在心里了,并在以后东山再起时发誓要拔掉恶根;有些人则不走心,觉得那些手段自己重新掌权后仍可延用。胡属于前者;后者多得数不过来。从这个意义上,他是一位个人英雄。

——余戈-松山战役笔记(新浪网友)

《中国“首善”光环的背后》

第一,不管陈光标捐献有多少是夸大和虚张,但不能否认的是,肯定有捐献,而且捐献数量不会很少;第二,陈磊的报道不能说百分之百真实,但也是比较客观,有不同的声音和信息就是一件好事;第三,关于首善和喜欢荣誉等,不能否认媒体曾经推波助澜的因素。陈光标此种捐献方式,从公司财务和税务上必然存在很多问题。我国的公司法税法不是鼓励捐献的,只有几家基金的捐献才能在税前列支,而汶川地震是因为出台专门文件才税前扣除。

——白旭丰律师(新浪网友)

常识告诉我:真正的慈善家,应该是那些默默无闻的人。对于一个企业家而言,最大的慈善应该是创造一个更好的就业平台,让更多的人能够发挥自己的价值,给他们更好的福利,让他们老有所依,让这些福利荫庇更多的人,而不是撒钱!

——愚者的围脖(新浪网友)

与“水军”相伴的日子

4月23日,周六。在重庆一间逼仄的快捷酒店内,我焦躁不安地等着采访对象的回话——他会告诉我是否愿意见面。这样的等待已经持续了几天,约访名单上的二十多人,电话也几乎被我打了一遍,尽管只有一两个,愿意和我见面。

躺在床上盯着天花板打发时光是无趣的,为了不让自己虚度光阴,我在微博上茫无目的地晃荡,很快,一条新闻吸引了我的注意——中国经营报刊发深度报道《中国首善之谜》,对陈光标的捐款真实性进行质疑。

我立即给编辑打了个电话——2010年9月,我也有一篇类似稿件胎死腹中。这次,是否可以重见天日呢?

在经过几次修改后,编辑告诉说,稿件发表了。其间,身在重庆的我,让当年一起参与报道的实习记者去了趟南京,补充采访。不曾想,正因为这篇调查报道,让我见识了互联网水军的“厉害”。

先是攻击我个人微博的各种马甲,一看基本上都是僵尸用户——没有粉丝、没有微博、关注有限的几个人,而且上来就骂,不分青红皂白,骂娘水平低劣,满嘴性器官,创新能力有限。

这帮人十分敬业,“五一”小长假不休息,趁着我不上微博的有限时间,迅速地骂一嘴走人——一个马甲曾经创造了3分钟发15条骂人评论的纪录,让我一边看一边乐:这年头,水军也不容易啊!

另一个让人啼笑皆非的故事是,同样被攻击的《中国经营报》记者,一水军被其拉黑后,竟然到其他网站发帖询问:“我被叶文添拉黑了,该怎么破解?”另一个则在私信里直言不讳地对我说:“你最近还是别再做这些报道了,不然我们将攻击你……”

经过几天骂人、拉黑、骂人、拉黑的战斗,可能看到效果有限,抑或得不偿失——辛辛苦苦注册一个马甲,耗时费力,刚骂几句,一被发现,瞬间就被拉黑,两相对比,实在是得不偿失。

于是,我的邮箱内又接到了血肉模糊、令人恐怖的尸体照片,并直言,“目的就是一个,就是恶心你……叫你看了吃不下饭,睡不着觉,还不向陈光标先生真诚道歉吗?道歉就算了,否则呸你一口痰……”

可想来想去,还是不明白——光明正大地写稿,理直气壮地采访,说的全是事实,没有一处污蔑和诽谤,何来道歉?再看看被我拉黑的几十个骂人马甲,没一个真名实姓者,发恐怖邮件者,报警了,还不知道警方是否能立案查出是谁。

有几夜,梦到和人不明原因地吵架。让人叹气。

本刊记者 陈磊

没有信仰的人

在印度经常被问起的一个问题就是:“你有信仰吗?”我的回答往往是:“我是一个无神论者。”其实我更应该回答自己是不可知论者,这样他们就不会把我与共产主义联系到一块。他们接着又问我崇拜(worship)什么。我一时答不上来,摄影师跟我说,你就跟他说,我们也有自己的寺庙,崇拜的对象是钱。

随便走在印度的城市里,你首先会发现一个又一个大小不一的印度教神庙。人们每天路过都会祭拜,并随手给盘坐在门口地上的大妈和大叔一些钱,接着头上被点上一个红点,再吃上几口五颜六色的甜米,算是祝福。

然后是街角高塔直入云霄的伊斯兰清真寺,每天5次的祷告,全城都能听见大喇叭里阿訇的诵经声,再加上满天黑麻麻的乌鸦,对我来说极具震撼。

最后也许其中还掺杂着些锡克和耆那教的寺庙,但我们对其了解并不深,往往也无从辨别。

在斋浦尔我们走进了一座苦行僧修行的寺庙,盘腿而坐,敲锣打鼓一起吟诵了半个小时的经文。虽然只是不断地重复同一个音调和句子,但却有清空大脑之感,同事更是感动不已,仿佛已经得到了某种启示。直到最后被三四个僧人分别缠着要钱,才惊觉这只是一场有偿的体验,顿时伤心不已。

本刊记者 王大骐