历史还可以这样书写

偶读喻血轮,下意识地想起了废名。两人同乡,湖北黄梅人。喻血轮长废名十岁,两人均笔力了得。黄梅出五祖弘忍这样的禅师,又出喻血轮这样好文采的文人,让我顿生好感。

喻血轮生于光绪十八年(1892),世家子弟, 26岁作《林黛玉日记》,尽管鲁迅夫子面孔一板,说“我宁看《红楼梦》,却不愿看新出版的《林黛玉日记》,它一页能够使我不舒服小半天”,却阻挡不了民国的读者跑着去偷窥黛玉的“日记”。喻血轮早年风格不出鸳鸯蝴蝶派的浓情和绮丽,从他自号绮情楼主,也就可以觉出了。60岁时,喻氏自谓“走遍了天涯海角,阅尽了人世沧桑”,“滥竽报界二十年,浮沉政海亦二十年……知道了许多遗闻轶事,野史趣谈”,这样的人生,配上这样简净的好文字,这一部《绮情楼杂记》,不出彩也不行了。

喻血轮是报人出身,先来看看杂记中事关报界的篇什。

清末,十里洋场的上海滩,不断有锋芒毕露、“以民命为宗旨”的报章出现,辛亥革命元老、书法家于右任,先后创办《民呼日报》、《民吁日报》与《民立日报》,这抬头可见的“民”字,现在的读者怕已经麻木,但那时的报人,包括这个喻血轮,是真的拼了一腔子的热血,为民之“立”,而去“呼”与“吁”的。

《民呼日报》刊行未及一年,因失火而闭馆,于右任也遭同业妒忌而被案羁押,不久,报纸的发行权被取消,于本人也被逐出租界。于右任随即于同年8月又刊出广告,创《民吁日报》,“提倡国民精神,痛陈民生利病”。崇论宏议,风格一仍其旧。五十多天后,竟因日人所忌再遭封禁。

喻血轮以自己在报界20年的经历,博闻强记,涉笔成史。《民吁日报》被封后一周年,于右任更创《民立日报》,仍以唤起国民责任心为宗旨,先后主笔政者,有景耀月、宋教仁、吕志伊、范光启等。黄花岗之役后,该报鼓荡革命精神,在舆论鼓吹方面,居功至伟。民国成立,《民立日报》有多人出任政府要职,于右任本人任交通部处长,景耀月任教育部处长,宋教仁任法制局长,吕志伊任司法部处长,范光启任安徽铁血军司令……

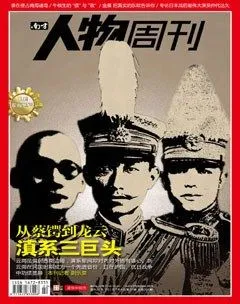

喻血轮对于辛亥革命前后的人与事,表现出相当的兴趣,编者眉睫说:“喻血轮对辛亥革命志士都持颂扬的态度,而对北洋军阀多系抨击、讽刺,至于党国要员,则多以诙谐、幽默面貌示人。”喻毕竟是文人,所记民国领袖,不独标识武功,还津津于文治,《黄克强之诗》一则,极言黄兴诗文“实在其军事学术ad61f88399b156dc4f9de8e6a951fbb64c65f38ceecb50eccad03e974374d04b之上”。

《梁启超吼住龙济光》一则,叙梁启超亲赴敌营,说服龙济光反袁一事,“梁入会议室,见卫士满布,荷枪实弹,与会军官,亦各握手枪,形色愠怒。梁知今日为生死关头,乃竭尽平生气力,狂吼一声,顿令全场震慑。梁遂亢声演说……断言袁氏必败……”梁任公的剑胆琴心,跃然纸上。

今年是辛亥革命一百周年,喻血轮《辛亥起义遗事》一则,极有戏剧性:

辛亥八月十九日,武昌起义,人皆知为工程营熊秉坤放第一枪,然促成工程营起义,实为党人梅宝玑。……八月十七日汉口俄租界宝善里机关爆炸,梅曾在场,面部且受微伤,当晚渡江至武昌,匿阅马厂谘议局秘书长石山俨家。次日武昌大朝街机关破,彭杨刘三烈士就义,梅知事急,亟欲通知各方党人起事。乃于十九日晨,至工程营门前,坐一烤红薯摊贩处,伺工程营兵士出,以秘密信号探索同志,历数次,始获一人,因告以武汉机关被抄及彭杨刘死难各情,其人闻之,大为惊骇,亟问名册是否搜去?梅因欲激动党人,诡称名册已在宝善里搜去(其实当时名册并未搜去),并谓:“武昌城关已闭,瑞澂将按名索捕,营中各同志,如不速自为计,势成瓮中捉鳖。”其人闻语,沉吟久之,曰:“吾将通知营中同志,迅速起事。”是晚,工程营遂首先发难,造成光辉历史。

我们的光荣历史,总要写得慷慨激昂,尤其写到历史关节点的时候,仿佛不这样写,伟大历史就不会发生,也因此,我们的历史没有了细节,变成了空洞的条文,不足信。喻血轮笔下的辛亥首义,起事者行事如小儿游戏,无厘头之极,但好玩,亦好看。当事人梅宝玑,是喻血轮的舅舅,这又为喻氏辛亥首义的历史书写,平添了一份真实。