牛根生的“债”与“败”

2011-12-29 00:00:00徐琳玲

南方人物周刊 2011年22期

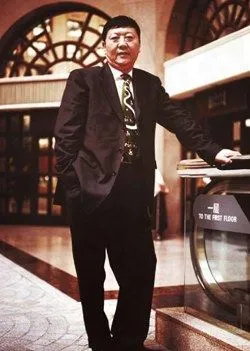

牛根生曾写过颇为煽情的万言书:《中国乳业的罪与罚》。但是,你忏悔了么?

若没有,奢谈什么罪与罚呢?若没有,你岂能得着“救赎”?

“谢谢你,很怀念过去对我们的支持。牛总专访的事,还是等将来再说吧。”6月10日晚,牛根生的新闻助理张治国发来短信,委婉地再一次拒绝了我的采访要求。

“许诺”中的专访之约一拖已近3年。自2008年9月蒙牛沦陷“三聚氰胺”以来,除了出席与中粮联合的新闻发布会外,牛根生再也没有直面过新闻媒体。

在6月1O日这样具有个人标志性的一天,蒙牛乳业毫无征兆地对外正式宣布:创始人牛根生辞任公司董事会主席一职。据称,他“计划将大部分时间投入到慈善事业中”。

2005年夏末的一个清晨,在他位于蒙牛园区的办公室里,牛根生曾和我谈起希望自己在50岁的时候退休、退出公司管理层的设想。在自己的采访本里,记者匆匆地记下这一条“大新闻”——那时的牛根生是一颗光芒耀眼的商界明星,主动“让权”的这一允诺与姿态,是给老牛道德品行加分的另一项“美行”。

时隔6年,一个生性如此高调与张扬的“强人”退场时,却是这般尴尬、躲闪与黯然。

“债”与“罪”

“这都是意料之中的事。”一位业内人士评价说:“3年前,蒙牛傍上宁高宁这棵大树时,结局就已经定了。”

可我至今还记得,在6年前的那个清晨,牛根生跟我高谈阔论如何把“一个百年老店”的梦想落为现实的种种可能性。揣测牛根生这3年以来的心境,决非外人所谓的“金蝉脱壳”、套现多少个亿这般的轻松与潇洒。

你可以怀疑他许多言行都有“做秀”的嫌疑,但是,你无法怀疑一个企业家对自己一手打造出来的企业的那种情感。1999年,被驱逐出伊利“二把手”之位的牛根生从简陋的小房子起步,创办了蒙牛乳业,带着一支狼性团队左右突围,演绎了一场轰轰烈烈举国皆知的“奶牛跑出火箭速度”的草根企业成长故事。

他从天堂跌落到地狱的一天,在2008年9月16日。三聚氰胺事件引发的蒙牛股价暴跌让蒙牛陷入了前所未有的财务窘境。截至10月27日,蒙牛股价已跌去当年最高市值的三分之二强。后来披露的年报显示,2008年蒙牛一年亏损9.486亿,亏损金额超过其2007年全年利润。

没有人清楚蒙牛当时的资金链究竟绷得有多紧。在2008年的秋天,焦头烂额的牛根生一方面必须防止老牛基金会抵押给摩根士丹利4.5%的蒙牛股份落到他人之手,另一方面他还要找更大的战略买家,帮助蒙牛解决日渐枯竭的现金流。

牛根生做出了自己的危机处理对策。和宁高宁见了3次面后,他得到了中粮的入股。他的想法显然很有中国特色——借助“国”字的名号与资源,来挽救蒙牛的财务和信誉危机。一如既往地,他也有过这样的高论——“企业做大了,都是国家的或者社会的。”

这一个“自发自愿”的“国进民退”案例,让许多经济学者和观察者为之“胸闷”。

财经作家苏小和认为:一直到投奔宁高宁之前,牛根生都是有机会翻身的。“他大可以选择向消费者认错,取得人们的原谅,可惜他财大气粗,不知道从哪里学到的骄傲思维,总想着用一个谎言遮蔽另一个谎言,用更大的谎言遮蔽先前小的谎言,用一个体制性的谎言来掩盖企业的谎言,用一个时代的谎言来掩盖他一个人的谎言。”

牛根生的个人困局,不过是中国产业发展“原罪”的一个象征性缩影。

在一个产业高速发展时期,一些企业借助某些因素,获得了某种竞争优势,牟取了某部分不当的利益。当行业危机在某一天来临,要求他们偿还历史性债务的时候,企业家们将如何面对?

“好美名”的牛根生没有这样的勇气。危机爆发之后,他采取了掩饰、推脱和躲闪,并实践他所理解中最强大的生存法则——为蒙牛寻找到一顶红色的保护伞。

政商关系,从来都是中国企业家的头等大事。一位经济学家曾说,中国的企业家大致分为两类,一类是靠着官方背景发家的,一类是暂时没有官方背景、但一直在努力寻找后台的。

这让人想起蒙牛2004年赴香港上市几个月之前遭遇的另一次生存危机。当时有不明身份的人威胁要对蒙牛在超市中的产品投下剧毒。一时间,产品下架,市场上传言四起,公司前景风雨飘荡。跑到北京求救的牛根生,在央视广告部主任郭振玺的穿针迎线下,得到了温家宝总理的批示,最后以行政命令方式,帮助蒙牛渡过了生死大关。

2008年,再访牛根生时,我们之间曾有一个有意思的谈话片段。我提到蒙牛内部有党委、经常搞政治学习、喜欢讲政治,打趣说:“一个民营企业为什么搞得很有国企的感觉。”

“你说对了!你发现了蒙牛一个最重要的特点。”牛根生嗓音忽然间响亮了起来:“我建议你的稿子应该重点从这个角度写。”

这的确是一个悖论。在国营工厂多年的牛根生,他对国有体制弊端引发的人事和产权问题有着最深刻的感受。蒙牛能在短时间内迅速崛起,成为伊利、光明等奶业国企的劲敌,正是得益于它在体制和产权上的天然优越性。

一个原本的商业伦理错误,如今却陷落于体制倒退的困境之中。

一个人的认罪和悔改,竟是这么的难。

牛根生的中国式谋略

牛根生是一个非常复杂的人。他个人的成功和失败,都有着某种标本意义。

在很长一段时间里,他都是商业偶像、道德的完美化身。他的语录、他的自我行销术、他的高调“裸捐”慈善,使得许多人一度被他的这种个人光辉所晕眩。

“他很能说,也很有表演的天赋;面对不同的人,政府领导、记者或是员工,都各有一套话语体系。”接近中国乳业领袖的陆先生认为:“从某种意义上说,他和宗庆后、史玉柱这些人很像。虽然性格各异,但都是内心非常相似的一类人 ——他们是天生的营销高手。”

牛根生的身上,烙刻着《水浒》与《三国》中的中国式谋略与生存法则。

早在180