美国消费市场在复苏中脱胎换骨

2011-12-29 00:00:00朱为众

新财富 2011年1期

金融风暴的冲击,网络的普及,“婴儿潮”一代消费习惯的变化和“X世代”、“Y世代”消费群体的成形,将使美国消费市场经历一场前所未有的巨变,带来多渠道销售、城市店和小商店复兴、个性化服务普及、零售商变身品牌玩家与制造商等重大变局。

每到新年之际,国内人士问及最多的就是美国消费市场下一年会怎样。这不奇怪,这个问题直接关系到已经发货和正在途中的产品的销售和下一年的订单。但是我觉得,2011年不同以往,在经历了金融危机的巨大冲击后,美国消费市场在步履维艰的复苏中发生着脱胎换骨的变化。这些变化有些直接是金融风暴冲击的结果,有些是网络普及带来的技术革命冲击的影响,有些源于这两大冲击下消费者行为的演进以及消费者结构的更迭。所有变化加上全球化、媒体多元化的影响,将在未来的9年里彻底改变美国消费市场。

电路城倒闭的冲击:

零售业者主动求变

金融风暴肆虐的2008年圣诞节,美国零售企业在经历了一场惊心动魄的大减价后,都明白无误地得到一个信息—消费者罢工了:往年打折时人满为患的场面不见了,过去百试不爽的方法不灵了。就在众商家满怀忐忑做最后的清仓甩卖时,全美第二大消费电子零售商电路城(Circuit City)因回天乏术宣布破产倒闭。消息虽然并不意外,震动却不小,我把电路城倒闭称为美国零售业受到金融危机冲击的一个标志性事件。

这不仅是一家有着59年历史、年销售额124亿美元、开有600多家连锁店的零售业航母;还是畅销书《从优秀到卓越》的作者吉姆·柯林斯从1965-1995年上榜的“财富500强”公司中精挑细选出的11家被认为完成了从优秀到卓越跨越的公司之一。它的死亡可以说敲响了传统零售业的丧钟,兔死狐悲之际,整个零售业都开始探索:下一步怎么办?呼唤改革,以应对消费者需求、网络普及和生活方式的变化,成为美国零售业的主旋律,由此拉开了美国消费市场十年变革的帷幕。

从“婴儿潮”一代到“X世代”、“Y世代”:捕捉消费者代际更替中的变化

研究美国消费市场,不能不研究美国消费者。未来十年,美国商家将要面对消费者的巨大变化。

—消费习惯和行为的变化。有一幅漫画惟妙惟肖地刻画出美国消费者的现状:一位妇女躺在急症室里,身上插满抢救用的管子,医生在一边对助手说:“很鼓舞人心,她人在急诊室,心系购物。”这句话画龙点睛地道出了美国消费者的尴尬:房地产的大幅贬值、失业率的居高不下、股市的十年徘徊(详见上期本专栏文章),使得他们囊中羞涩,虽有消费心愿,却无消费能力。可以肯定,当她走出急诊室后,绝不会像以前那样挥霍无度。很多专家预测,有些消费者的习惯和行为将被永久性改变,而能否捕捉到这一变化并制定出相应的营销战略,恰恰是赢家和输家的分水岭。

具体看,美国消费者习惯和行为的改变主要表现在三个方面。一是减少消费:非买不可的才买,如食物、汽油等生活必需品;能少买的就不多买,只买近期够用的;物品使用和保存的时间明显延长;减少了奢侈品消费。二是拣便宜:一向被商家宠坏的美国消费者,本来有不打折就不轻易掏腰包的习惯,金融危机后,他们更关注降价和甩卖活动,普及的手机广告更方便他们货比三家,商家发出的打折券和优惠券的使用率明显增高;大包装俱乐部会员采购更受青睐;遇到基本生活用品有优惠价,开始出现囤积现象。三是降低档次:消费者普遍自动到低一档次的商店购物;放弃原来对品牌的喜爱,改用较低档次的品牌或购买更多的商店自有品牌。

—消费者结构的变化。这一变化主要表现为原有消费者主要群体的“婴儿潮”一代消费习惯的变化和新生的X世代、Y世代作为新消费群体的逐渐成形。

“婴儿潮”一代一向是美国消费市场的主力军,在美国,这一群体通常出生于1945-1964年间,有7600万之众。2004年,英国的“婴儿潮”一代掌握着全国80%的个人财富,购买了全国80%的高档车,享用了全国80%的豪华游轮度假,使用了全国50%的皮肤保健品。可以肯定,美国“婴儿潮”一代的消费比英国有过之而无不及。由于这一群体中有人已经退休、有人将要退休,所以,商家又把他们称为“金婴儿”(golden boomers)。目前,这一群体一是在房地产和股市上损失惨重;二是由于年龄关系,消费明显从服装、手表、电视、家具等商品转向保健、旅游、娱乐等服务,这些变化已经引起了商界的密切关注。

“X世代”(generation X,简称Gen X)指1965-1982年间出生的人,这和国内用简单的80后、90后来划分不一样,它强调的是这一代人因受生长环境所影响而有的共性,因而备受商家重视。这一代人经历了冷战的结束和较长的和平繁荣时期,感受了一系列的经济变动如1973年石油危机、1979年能源危机和80年代初的经济萧条,多少对社会动荡有一点亲身感受;同时,他们又是与电脑和网络这两个人类最伟大的发明一起成长的一代,电脑是他们生活中不可分离的部分;他们是具有最高教育水平的一代人,对离异的父母司空见惯,对同性恋从同情到接受,与“婴儿潮”一代相比,他们的最大特点就是多元,从种族到性取向,从宗教到文化认同。最让人们惊讶的是,这代人彻底打破了美国人“一代比一代富有”的梦想,这是美国第一代“儿子不如老子挣钱多”的人(主要表现在男性上,因为越来越多“X世代”女性参加工作加上女权运动的影响,女性呈相反趋势,即女儿比母亲挣钱多)。他们是与“婴儿潮”一代完全不同的群体。

“Y世代”(generation Y,简称为Gen Y)则在“X世代”之后,比较认同的界定是出生于1982-2000年间的人。这代人因为美国在1982-1995年出现的生育高峰而得绰号“重复婴儿潮”(Echo Boomers),他们还恰恰是“婴儿潮”那代人的子女。“Y世代”从牙牙学语时就在网上天马行空,因此,他们能更熟练地驾驭网络;更加崇尚自我,推崇新自由主义,尊重同性的合法婚姻;他们所推崇的“绿色革命”正在影响商界的每一个环节。有意思的是,这一代新人竟然有64%相信上帝。

从商界的角度观察,“Y世代”较之他们的父母简直就是外星人,他们喜爱的东西和购物的方式都发生了本质的变化,而这一切都是因为网络、短信和YouTube、Facebook、MySpace以及Twitter这样的社交网站。他们不再热衷于逛商店,更对报纸这样落伍的东西不屑一顾。可是,这群表面看起来独来独往的人其实更容易受周边人的影响,只不过,他们的周边人可以在世界的任何一个角落,所以,这一群体的相互影响也大大超过了“婴儿潮”和“X世代”,他们可以用一封邮件影响成千上万的人。2007年的一个调查表明,“Y世代”的大学生中,97%的人拥有电脑,94%的人拥有手机,56%的人拥有MP3。商家针对这一代群体的消费需求调查、产品设计和广告宣传已经出现了革命性的变化,因为这群桀骜不驯的新生代根本就不知道什么叫因循守旧,在他们的世界里他们呼风唤雨,颇有点“顺我者昌,逆我者亡”的派头。

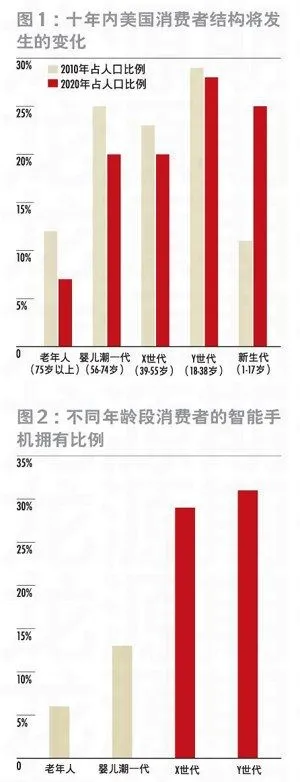

显然,十年内美国的消费者结构将发生巨大的变化(图1),商家的注意力将会逐步转向占人口一半以上的年轻人(Y世代与新生代)。

—消费者的态度变化。上述两大变化将导致消费态度的变化,未来,消费者对产品和服务的态度可以概括为五个“I”:一机(手机)在手,便知商家大事(Informed);废话少说,即兴消费(Intuitive);参与意识和话语权(Involved);互动(Interactive);个性化,表达自我(Individualized)。

态度决定一切,美国商家现在最关心的就是消费者态度的潜移默化,捕捉这一变化,投其所好,报之以相应的产品和服务,将是众商家的一大挑战和机遇。

脱胎换骨的六大趋势

针对消费者的变化,美国零售业已经开始变革,无论是城市商店和小型商店的兴起、个性化定制的服务,还是深化自有品牌与介入商品制造,都是积极的应对之策;同时,直面网络销售挑战的传统零售企业,也力图将传统与网络的销售渠道合而为一,这同样是一场脱胎换骨的变身过程。

—多渠道销售相得益彰。近年,网络销售在美国的增长速度大大超过了零售业作为一个行业的平均增速。以2010年11月这个重要的零售月份为例,全美网络销售额为168亿美元,同比增长12%;而零售业全行业只不过有3-4%的增长。美国的“黑色星期五”,即感恩节后的第一个星期五,是零售企业一年中销售额最高的一天;近年来出现了一个新名词“网络星期一”(Cyber Monday),意指“黑色星期五”后的第一个星期一,很多人利用网络零售商的大折扣继续圣诞节购物。以2010年的“网络星期一”(11月29日)为例,当天的网络销售额创历史新高,达10.28亿美元。

在相当长的时间里,传统的连锁店零售商(brick-and-mortar)对网络销售抱以讥讽的态度,随后则是笨拙的东施效颦。经过怀疑、模仿和痛定思痛的过程,传统零售商现在开始成为网络销售的主力军。上网浏览一下,沃尔玛、塔吉特(Target)、百思买(Best Buy)等各类商店无不在网站上厮杀竞争。原因很简单,消费者变了,因循守旧只能坐以待毙。

有意思的是,这丝毫不意味着传统商店的消亡,事实是,传统与网络的销售渠道逐渐合为一体,形成多渠道销售(multi-channel)的新零售业模式。连苹果和耐克都不甘寂寞开起连锁店,证明消费者非常欢迎这种多渠道消费。他们有的在网上做足功课货比三家,然后到传统商店付款购物;有的则在网上下单购买,退货则到传统商店,以免去邮寄的费用和烦恼,尽享其中便利。

—新技术被广泛应用。从智能手机(Smartphone)拥有者比例上显而易见的是,年龄越小的群体拥有比例越高(图2)。年轻人更乐意用手机发短信、管理银行账户、逛网店货比三家、在网上购物并与朋友分享购物的失望和喜悦。美国商界有句老话:“一个满意的顾客告诉一个朋友,一个不满意的顾客告诉每一个人。”这一个原则也许没变,但是,今天的消费者影响力之大与过去不可同日而语。商家的应对之策就是投其所好,以个性化的高科技手段来服务消费者,手机广告、电子邮件广告和量体裁衣的个性广告由此应运而生,至于传统的产品手册、报纸甚至电视广告,则正在走下坡路。

—城市商店和小型商店的兴起。过去几十年里,美国零售店的发展基本都是以大为特征,这和美国人的郊居化倾向密切相关。由于高速路网的形成、城市人口的日益稠密和犯罪率不断增高等原因,人口大批迁出城市,在市郊安家落户,大量购物中心(shopping mall)也就应运而生,其特点是大而全,让消费者不必因住在郊区为购物发愁。

近年来,随着“婴儿潮”一代逐步成为“空巢”家庭,越来越多“金婴儿”悄悄开始了一场返回城市的迁移。他们厌倦了千篇一律的郊区生活,厌倦了雷同的购物中心,希望住得离歌剧院近点,到有地方特色的商店购物、餐馆用餐。商家为迎合这一变化,都在推出城市商店和小型商店。我供职的迈克尔斯公司2009年在纽约市中心开了第一家城市商店,虽然店面远不如市郊的传统商店面积大,销售额却要高得多。沃尔玛也一反“大盒子”商店传统和市郊战略,在包括中国在内的城市中心推广社区店(Neighborhood Market),以至于有报道惊呼“世界最大的零售商在变小”(World's Largest Retailer Goes Small)。其他商家也不敢落后,城市化小型商店已呈雨后春笋之势。

—个性化服务蔚然成风。连锁店的最大特点是向标准化要效益。美国是连锁店王国,不管开车几百英里,你总是可以找到自己喜爱的连锁店,不管它是星巴克、麦当劳或是沃尔玛。当然,连锁店的发展是以千千万万颇具地方特色的夫妻店被兼并或淘汰为代价的。这本来就有悖美国人强调自我的性格,再加上“X世代”和“Y世代”消费群体的形成,对个性化产品的呼声越来越高。因此,很多商家策划推出了以地区为特点的商品,比如,某地区拉丁美洲裔聚集,那里的商店就会推出更多符合当地消费者的产品,或是用西班牙语做广告。

也有更多商店提供个性化的定制服务。美国高档皮鞋店Allen Edmonds在2010年圣诞节期间推出了定制皮鞋的业务,顾客可以根据喜好选择鞋底、皮革的颜色和鞋子的款式。虽然这样一双皮鞋价格不菲(375-450美元),求购者却络绎不绝。运动衣零售商Finish Line则与耐克合作提供个性化服务:顾客挑选喜爱的耐克T恤衫,Finish Line则为他们印上喜欢的字样—自己的名字、某句名言或是某个号码。这样的T恤每件30美元,是普通T恤的一倍。迈克尔斯公司提供的是定制相框的服务,顾客可以拿来任何希望保存的东西,比如母亲的结婚礼服、自己的出生照片、父亲当年的勋章或是有意义的家书,我们的商店会为他精心设计一个相称的相框,这当然比购买现成的相框贵得多,但它满足了消费者的特殊需要,仍然供不应求。

—零售商成为品牌玩家。由商店自行开发和管理的自有品牌,已经有几十年的运作历史,谈不上是一个新趋势,但其新近的变化值得关注。过去,自有品牌在很大程度上是品牌的廉价替代品,但是,随着零售商对于产品开发的投入、质量管理的提高和广告宣传的日臻完美,其声誉得到了很大的改善;更重要的是,零售商也从最初简单地将店名印在包装盒上发展为深谙品牌管理之道的行家里手。可以说,自有品牌已经成为华尔街衡量每一个零售商业绩的重要指标,成为每一个零售商以差异化取胜的重要法宝。在金融危机后的今天,自有品牌为消费者带来的价值—价廉物美兼有个性,将使我们看到这一潮流更深远的发展。

—零售商成为制造商。国际货源(global sourcing)又称直接进口(direct import),也不是一个新趋势,但它却在零售行业扮演着愈来愈重要的角色。随着劳动密集型制造业在“欧洲和美国-日本-亚洲四小龙-中国”这一链条上逐步迁移,零售商对产品的关注从单纯的采购变成了多方位的参与,这和以中国为代表的新兴出口国对西方消费者的习惯、品味、质量、安全的规范不熟悉有着很大的关系。几乎所有在中国和亚洲采购货源的欧美零售商,都在过去20-30年中不知不觉地变成了没有机器和工厂的制造商。以迈克尔斯公司为例,我们每年在中国采购近4万个品种的产品,小到零售价为1美元的笔记本,大到零售价为几百美元的圣诞树,迈克尔斯公司全面负责消费趋势的调查、产品的设计和开发、质量的监控、测试和检验。这一做法其实已经成为今天美国零售业的常态,它彻底改变了传统商家仅仅是贱买贵卖的传统,零售商对在自己店铺里销售的产品的话语权日益增加。

赢在战略与执行

短期看,美国的消费市场正随着美国经济的复苏不情不愿地缓慢复苏。但是,只要房地产危机不出现本质的转机、失业率不出现明显的下降、股票市场继续徘徊不前,零售额不可能出现大幅度的增长,2011年的增长大致还会保持在3-4%之间,这一点已经成为众商家的共识。

长远看,2010-2020年间,美国消费者市场将经历一场适者生存的巨变,其跨度之长,影响之深远,速度之迅捷均是前所未有。在这场变局中,有赢家,也有输家,不该有的是失败后再寻找种种借口,因为各种变化的征兆都已经明白无误,输家只能口服心服地认输:或是战略不对,或是执行有误,或是两者皆错;而赢家不但要有应变的卓越战略,还必定是赢在执行的高手。那些与美国消费市场唇齿相依的中国出口企业,同样面临着顺应潮流、把握变化的严峻挑战,你们准备好了吗?

对于本文内容您有任何评论