从LVMH整合奢侈品牌看创始家族的功成身退

2011-12-29 00:00:00

新财富 2011年6期

二战后,随着奢侈品消费群体的扩大,众多奢侈品企业开始主动去家族化并收购扩张,LVMH由此应运而生。研究显示,一个奢侈品牌的诞生,离不开创始家族的持续投入;而品牌成熟后,家族隐退则不会造成致命影响。收购家族企业后,LVMH不仅针对不同品牌保护其特殊资产,还充分利用集团优势实现规模效益,从而保持了品牌的号召力。

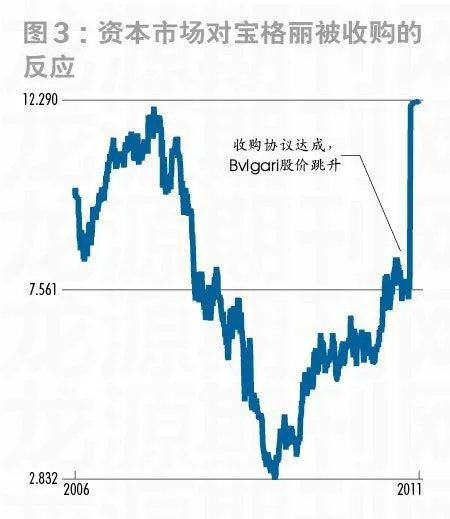

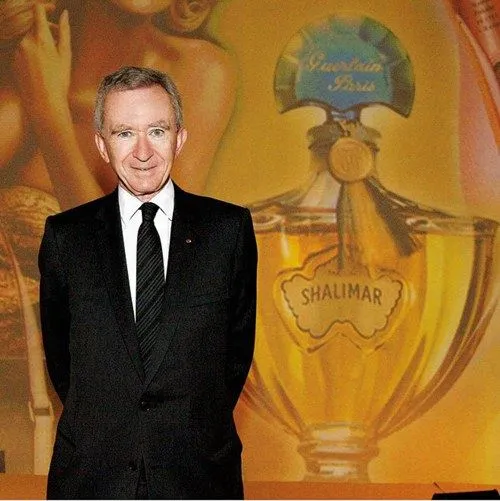

2011年3月7日,拥有127年历史的意大利奢侈品牌宝格丽(Bvlgari)宣布,将成为年仅24岁的LVMH集团旗下子公司。这笔价值43亿欧元(现金+股权置换)的收购是LVMH近年最昂贵也最重要的一笔收购,但绝不是最后一宗。LVMH主席伯纳德·阿诺特(Bernard Arnault)的另一个长期目标,是他的法国竞争对手爱马仕(Hermes)。

2010年10月以来,LVMH对爱马仕的累计持股已达20.2%。只是这一次,收购对象并不愿意配合,爱马仕CEO帕特里克·托马斯(Patrick Thomas)代表爱马仕家族的回应法国味十足:“如果想勾引一位美女,你不能先强奸她。如果这是一场金融战争,我们或许会失败,但这是文化的斗争!”阿诺特则意味深长地表示:“我希望与宝格丽的合作伙伴关系能够证明,有些家族可以理解与LVMH合并的意义。”

“时尚教皇”阿诺特为何对奢侈品家族企业情有独钟?商业投资自然是利益的驱使,但拨开铜臭,飘来的是品牌的芳香,而芳香背后则是家族数代人的汗水。LVMH旗下60余个大小奢侈品牌中,超过一半来自对家族企业的收购。这些奢侈品牌背后往往有一个古老家族的持续投入,这种特殊、不可替代的投入可以总结为家族企业的特殊资产。

阿诺特的欧元可以买到这些企业的特殊资产吗?创始家族的隐退或被迫出走,会对这些品牌产生致命的影响吗?

创始家族投入成就LVMH

LVMH由三大家族企业酩悦(Moet et Chandon)、轩尼诗(Hennessy)和路易威登(Louis Vuitton,LV)先后合并成立,它的成功首先离不开每个品牌创始家族的初始投入,尤其是最早的Moet家族。

1743年,法兰西贵族后裔克劳德(Claude Moet)在香槟-阿登大区的艾贝涅(Epernay)创办Moet et Cie酒厂,开始生产香槟酒。1750年,通过法王路易十五情妇蓬巴杜夫人的穿针引线,Moet香槟进入凡尔赛宫。1792年,克劳德去世,家族产业直接交给了他的孙子让·雷米(Jean-Remy Moet)。1804年,已成为艾贝涅市长的让·雷米在香槟街20号的Moet总部盛宴款待了拿破仑及其随从,之后,世界各地的订单如雪片般飘来。拿破仑退位后,香槟-阿登区曾被俄军占领,Moet的60万瓶佳酿被洗劫一空。让·雷米不怒反笑:“今天毁我生意的士兵将成为明天最好的推销员。”果不其然,Moet之后的客户甚至包括了一些拿破仑的宿敌,比如英国的威灵顿公爵、普鲁士国王腓特烈·威廉三世、沙皇亚历山大一世等。1832年,让·雷米退休,家族产业交给了儿子维克多(Victor Moet)和女婿皮埃尔(Pierre-Gabriel Chandon),酒厂也随之更名为Moet et Chandon。

20世纪50年代,通过Moet家族200年的努力,政商关系及独特的品质被转化为享誉全球的品牌,家族功成身退,酩悦被非家族成员德·沃居埃伯爵(Robert-Jean de Vogüé)接管。在他的带领下,公司蓬勃发展,1962年在巴黎上市,之后收购了Mercier香槟及迪奥香水(Parfums Christian Dior)。1971年,Moet与轩尼诗合并为Moet Hennessy(酩悦轩尼诗)。轩尼诗的故事与Moet如出一辙:经过六代人的努力,享誉全球,占有世界白兰地市场的40%,所不同的是轩尼诗仍有家族成员担任要职。1987年,酩悦轩尼诗与LV合并,成就了前无古人的LVMH。

在LV身上,同样凝聚了威登家族从创办人路易·威登到其子乔治·威登(Georges Vuitton)、其孙卡斯顿·威登(Gaston-Louis Vuitton)的百余年心血,不过更加突出的是家族对质量的追求。1977年,威登家族的女婿亨利·雷卡米尔(Henry Racamier)接手LV后,对公司进行垂直整合,大大提升了利润,如今的精品公司都效仿他的模式。至1984年,公司利润比他刚接手时翻了30倍。同年,LV在巴黎与纽约同时上市。

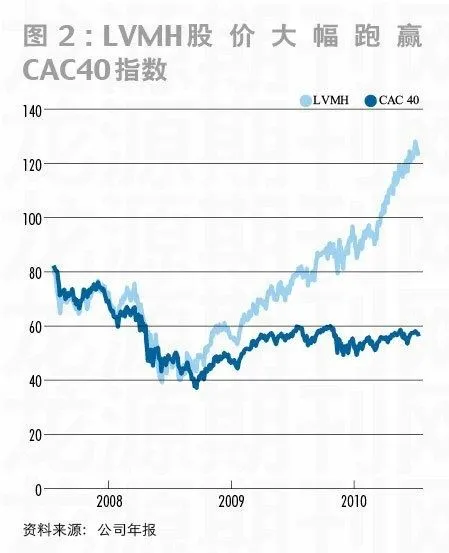

LV与酩悦轩尼诗的合并,正是在雷卡米尔的带领下进行,也由于他与酩悦轩尼诗CEO阿兰·舍瓦利耶(Alain Chevalier)的争斗,让阿诺特偷袭得手。阿诺特于1987年10月趁巴黎股市大跌,大肆收购LVMH股票,持股数达到43%,成为集团控制人。此后,在阿诺特的领导下,LVMH在短短20余年间先后囊括了60余种大小奢侈品牌,涵盖葡萄酒及烈酒、服装及皮具、香水及化妆品、钟表及珠宝、精品零售五大分支(图1),成为世界上第一个也是最大的奢侈品集团。

家族的投入与退出时机

从酩悦和LV的故事不难看出,一个奢侈品牌的横空出世,离不开创始家族数代人的持续投入。家族企业的特殊资产,如政商关系及对质量的百年追求,最终都被转化成屹立不倒的品牌。而品牌成熟后,家族功成身退或被迫出走都没有对品牌产生致命影响。Moet和LV都已远离创始家族,今天,尚有几名威登家族成员在LV工作,但只是监管特殊订单经理和普通工匠,LV的创意总监则是著名的美国设计师马克·雅可布(Marc Jacobs)。物是人非,品牌依旧,甚至更上层楼,酩悦香槟醇香不减,LV门前队伍越来越长。在LVMH旗下其他成熟品牌中,也可发现类似规律(表1)。

1828年成立的Guerlain(娇兰),历经娇兰家族四代调香师的调配,成为香水界知名品牌。2002年,最后一代家族调香师让·保罗·娇兰(Jean-Paul Guerlain)退休,由外人接替,娇兰芳香依旧。这样的例子不胜枚举。当然,一些十分成熟的品牌在成为LVMH子公司后仍保留家族成员,职位多为顾问委员或名誉主席。这就类似如今的英国女王,形式大于作用。

值得留意的是,时装品牌中家族的气息并不浓厚,往往一个设计师的天赋就足以取代家族长达百年的投入。但和家族企业一样,品牌只要真正树立起来,原创设计师即使离开,影响也并不大。Givenchy(纪梵希)由于贝尔·德·纪梵希(Hubert de Givenchy)创立,奥黛丽·赫本的经典形象就源于他的灵感。1995年,68岁的纪梵希突然被阿诺特辞退,震惊法兰西。之后纪梵希设计师几易其主,品牌魅力依旧。

可见,当品牌成型后,特殊资产可以转让出售,家族或创始人也可以考虑退出。好比孩子长大成人,家长自然可以放手了。这一现象可以用简单的经济学概念解释:家族前期投入的边际效益相对比较明显,特别是前两代的投入往往至关重要;而后期投入的边际效益逐代递减,家族的存在甚至可能成为发展的障碍,家族退出也就成了历史的必然。

家族退出奢侈品企业背后,也有着时代变化的深刻原因。18世纪至20世纪早期,奢侈品市场主要由家族作坊主导,消费群体集中于达官贵人。二战以后,随着需求的增大,一些企业主动开始去家族化并收购其他品牌,例如酩悦。竞争的加剧使LVMH这样的大型集团应运而生,也使阿诺特之流的资本家有用武之地。

时势造英雄,英雄也改变了时势,LVMH的成功彻底改变了奢侈品市场。在LVMH的引领下,奢侈品行业在上世纪90年代经历了一轮并购浪潮。据法国《回声报》(Lex Echos)报道:“仅1998-1999年,就有179家奢侈品公司的主要控股人发生了变化。”PPR、历峰(Richemont)等大型奢侈品集团随之成立。原有的一些单一品牌也扩充为集团,例如Swatch、Gucci、宝格丽,连自称捍卫文化的爱马仕也未能免俗,收购了一些独立品牌。

奢侈品牌的诞生离不开家族的前期投入,而家族的退出虽说是历史规律,又何尝不是家族企业本身对利益最大化的追逐?“天下熙熙,皆为利来”。LVMH的诞生正是几个家族企业主导的,只不过伯纳德·阿诺特的介入把商业化发挥到了极致。

有意思的是,原本独立的家族企业被收购后,品牌的芳香并没有被跨国集团的铜臭淹没。LVMH是如何做到的?

根据品牌成熟度保护家族特殊资产

保留品牌的芳香必须保护品牌的特殊资产,但为了实现利益