给孩子“当下的幸福”

有天看到一档相亲节目,一位男嘉宾说:“我最感谢的人是我妈妈,如果不是她从小逼着我练琴,我不会成为音乐学院的高材生,小时候我连一次公园都没去过……我想找一位全力支持我事业发展的女孩,而且必须是我妈妈喜欢的……”结果,没有一个女孩愿意和他交往,一位女嘉宾直言不讳地说:“小时候一次公园也没去过你不觉得遗憾吗?”男嘉宾回答说:“一点也不觉得遗憾,是妈妈的严厉教育才让我取得了今天的成绩,我非常感谢她。”

相亲结束后,一位心理专家这样分析这位男嘉宾的心理:在潜意识里,他对自己乏味的童年感到非常jS89Xb47x+n7/e8Kg+xzv6zj6CuBcCFYjfrrS5U0LoE=遗憾,为了弥补这种遗憾,他不得不反复地用今天的成绩来安慰自己,以求得心理平衡;而反复地感谢妈妈却不敢明确表达自己的意愿(比如,没提出自己的择偶标准)体现了对“妈妈权威”一向的恐惧,这在任何一个女嘉宾看来都是一种心理不成熟的表现。

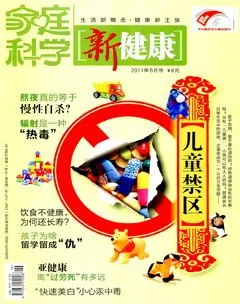

这位男嘉宾的母亲很自然地让我联想起了前段时间轰动一时的“虎妈”,然而,在美国教育界掀起轩然大波的“虎妈战歌”在国内似乎没有得到预想中的热烈反响,一位读过此书的妈妈对我说:“虎妈”没啥了不起的,每一个中国妈妈都是“虎妈”。的确,“不准看电视或玩电子游戏、不准有科目成绩低于A、不准不练习钢琴及小提琴……”,这些家规还用虎妈来传授我们吗?很显然,我们的孩子所处的教育环境不是太宽容而是太严苛,我们的孩子不是太逍遥自在而是太不堪重负!

著名教育和文化学者杨东平就毫不客气地指出:“虎妈战歌”实际上是中国妈妈的悲歌,中国教育的哀歌!支撑“虎妈”的是一个古老而强大的价值观,就是追求出人头地、望子成龙。五四时期“救救孩子”的呐喊,开启了发现儿童、保护儿童、解放儿童的现代教育之路,主张把儿童当做儿童来对待,而不是作为大人或成人社会实现自己目标的工具。而可叹的是,如今,“虎妈战歌”越发嘹亮,而孩子们身上的桎梏却越来越多。

一位非常优秀的女博士,因为极度缺乏自信、焦虑不安、情绪低落到心理医生那里就诊,医生告诉她,要学会在生活中找点乐子。她很吃惊:难道生活就是为了享受快乐吗?医生反问:生活首先不是为了快乐吗?这位女博士说:妈妈从小就告诉我,今天的不快乐,可能成全以后的大快乐。

那么“以后”在哪里呢?昨天已经过去,明天还未到来,我们所能把握的,不就是“当下”吗?而如果每一个“当下”都不快乐,“以后”又怎么会快乐呢?

每一个当下构成了时间的延伸,而人的一生,也不过是童年的延伸。

为了孩子一生的幸福,请给他一个当下的、幸福的童年。