《大国崛起》踩不死的三多堂

2011-12-29 00:00:00鄢银婵

商界 2011年9期

多年来,纪录片都是少数理想主义者耕耘的盐碱地。三多堂传媒公司一路披荆斩棘,前进的每一步,都充满艰辛与不易。

多年来,纪录片都是少数理想主义者耕耘的盐碱地,艺术和商业总难以两全,叫好与叫座不得兼容。看似一个新兴市场,却新到连定价体系都缺失,而难有外部投资,也没有成熟的发行渠道的现实,更让商业化成为天方夜谭。

在此背景下,北京三多堂传媒科技有限公司的崛起让人眼前一亮:在国内纪录片交易价格每分钟过百元就是天价的大环境下,它竟将《公司的力量》卖到了每集数万元人民币,这个价格同行业大佬Discovery相比所差无几。

沉寂多年的本土纪录片产业,终于看到一丝苏醒的希望,三多堂在拓荒中前进的每一步,都充满艰辛与不易。

《20年,20人》•先活下来

因兴趣和专长而创业,三多堂掌门人高晓蒙并不是第一个。

自从1996年机缘巧合拍摄了北京电视台为迎接香港回归纪录片《方寸国土万千情》后,这个活了快30年的山西汉子突然发现自己的兴趣所在,便与两位同学合资成立了北京三多堂传媒科技有限公司。

当时的三多堂刚刚成立,业务几乎为零,找到突破口先活下来成为当务之急。一天晚上,朋友聚会,高得知中央电视台计划拍摄一部纪念改革开放20周年的纪录片《20年,20人》,正在寻找外包制作公司。机会难得啊!如果打响这漂亮的第一枪,三多堂的生存压力无疑会小很多。

回去后,高晓蒙连夜召集团队开会,赶制拍摄计划书,设计选取具有代表性的20个人来反映改革巨变。

高晓蒙知道很多同行都想拿下央视的单子,因为在当时的国内纪录片市场上,电视台是唯一的播放渠道。但在央视举行的招标会上,高晓蒙团队还是被现场的架势惊到了,京城内至少有60%的纪录片制作公司都来了。

高晓蒙有些底气不足,好在同其他公司相比,三多堂的成员几乎全部来自电视圈,对电视台的操作流程驾轻就熟。这群电视人在电视圈还树立了一定口碑。这点可算幸运的优势加上那份以人为主题的计划书同央视的拍摄意愿不谋而合,三多堂算是有惊无险地拿下标书。

获得了“参赛”资格,高晓蒙却知道这只是困难的开始。由于央视在画面效果、取材上设置了一定门槛,对拍摄仪器也提出了相应要求,这意味着三多堂要想得到可观的制作费用及可期待的持续合作机会,就必须先行投入大量资金购买先进仪器。可钱从哪里来?

根据合作协议,在制作前期,央视会先行支付50%的制作费用,刨去制作成本,购买仪器的资金基本没有,剩下的只有自筹资金这条路。高晓蒙只能拉下脸皮向亲友借钱,但往往刚开口就吃了个闭门羹。

高晓蒙倒也能理解。与国外运行成熟的制播分离机制相比,国产纪录片还处于自产自销制播一体的原始状态。这些纪录片从内容制作到分销都不是市场行为,既没有外部的投资来源,也无所谓成熟的销路,顶多在不同的电视台之间互相交换着播放一下。拍摄周期长、经费少、收视率低、缺少广告是普遍情况。

于是大家说起拍纪录片都是“肃然起敬”,说到投钱都是“敬而远之”。

后来还是全公司员工群策群力,东拼西凑了近70万元,才解了公司的燃眉之急。

高晓蒙知道,凭一己之力,无法在短期内改变这种生存困境。对于当时的三多堂来说, “只有活下来,才有推动行业变革的可能”。为了活下来,在制作《20年,20人》时,三多堂人对内容的要求几乎到了苛刻的地步。比如当时央视提供的候选名单有近200人,三多堂全员出动足足花了两个多月对这200人进行调研分析,最终选取了包括鲁冠球、杨百万、王海、王石等人作为视角反映改革开放带给中国人的影响。

内容至上的理念让三多堂没有倒在黎明之前。1998年末,《20年,20人》在中央电视台首播,当晚抢得了2.1%的收视份额,创下纪录片领域的收视神话。

《大国崛起》•上篇•大考

如同硬币的两面,纪录片市场的艰难状态让高晓蒙感叹公司存活不易,同时也给了三多堂一炮打响的机会。凭借央视的影响力和《20年,20人》的口碑,三多堂一举成名,还同多家电视台建立了合作关系,捧回了若干荣誉。

之后,三多堂总算不为订单发愁了。《晋商》、《唐之韵》、《汉字五千年》等好几部具有影响力的片子延续了三多堂一贯的优良制作。这时,三多堂还只是行内人熟悉的名字,真正令它让获得普通观众瞩目的却是另外一部片子。

2006年,三多堂和央视联合摄制的12集电视纪录片《大国崛起》强势登陆央视经济频道,这部记录了葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国、德国、俄国、日本、美国9个世界级大国崛起过程的纪录片震动了海内外。

“片子播出后,没有人相信这居然是中国的纪录片公司制作的。”严格来说,三多堂更多的工作是根据央视提供的主题、框架制作出模式化的内容,但所谓“功夫在诗外”,不是所有的制片公司都能把央视的素材运用充分,拍出大片感。

跑书店,啃历史书,采访世界史专家,浩渺无边的历史还是让高晓蒙感到茫然,千头万绪的事件、人物、时间、地点,a0cdef15fc0f12ca506be01ccbc0b30a众说纷纭的因果、巧合、偶然、必然等促成的历史事件……高晓蒙灵感乍现:从中学历史教材上耳熟能详的事件入手。

于是在千头万绪的材料安排上,三多堂团队开始有意识地将公众比较熟悉的历史事件联系在一起,从中梳理一个国家的崛起之道。

但这还不够。

高晓蒙在心里不断追问:“央视为什么要制作这部纪录片?它所诉求的点是什么?”

2004年前后,在国内外有两种声音,一种是中国威胁论,一种是中国崩溃论。中国到底是崛起还是衰落?高晓蒙认为《大国崛起》在探讨大国兴衰的同时,最大的诉求点在于告诉世界,中国会用什么方式和他们相处。

在拍摄过程中,三多堂开始用中国人的视觉来看待这些强国的历史,并时不时在各国崛起的关键之处插入部分与之相连的中国历史内容,以“照顾”观众观看片子的心理接近感。

可以说,跳出历史素材本身,反思历史,着眼未来,才是《大国崛起》征服观众的核心。这也是三多堂在面对庞杂素材提炼出立意的一次大考。

《大国崛起》的成绩是骄人的。三多堂也头一回站到了媒体的聚光灯下,沉寂多时的纪录片产业一时博得版面无数。

除了高收视率、国内外无可替代的影响力,《大国崛起》还一举拿下商业运作最成功纪录片的称号。据称播出当年,批发价每套60元的正版碟就售出了40万套,直到今天,音像店内仍在销售这部片子,吸金能力令人侧目。

那段时间,高晓蒙碰到朋友,对方往往少不了调侃:“老高,这次你发了!”高晓蒙无语。风光背后,他无法回避的尴尬是,三多堂不赚钱!

《大国崛起》•下篇•关掉一扇门,打开一扇窗

反差如此之大的现实逼得高晓蒙不得不思考:这个行业怎么了?明明有着巨大市场潜力,但为何几十年都未真正实现市场化?明明这部《大国崛起》叫好又叫座,为什么三多堂的运营仍捉襟见肘?

原来,多年来,萌芽于制播一体机制的国产纪录片,长期受制于有限的播放渠道和投资渠道,国内大批纪录片制作公司只能依附于各家电视台。三多堂基本上也是一家单纯的纪录片内容提供商:以电视台为主的客户确定主题、进行投资,三多堂负责内容制作,然后将完成的片子交回客户播出和发行,同时交出的还有片子的全部版权。发行收益与公司全然无关,公司的回报只来自于投资方提供的有限的制作经费。

怪圈就此形成。所以,对单纯的纪录片公司而言,获奖、高收视率改变不了什么。高晓蒙已经发现,“片子有影响力,但一直不是一个财富故事”。

三多堂需要谋划变革之路,让自己赚钱的同时,也冲破行业桎梏。只是,该从何处下手?

《公司的力量》•寻找出路

路,都是一步一步走出来的。我们在成功之后倒推,总能发现很多关键的转折点。在转折点的表现,既靠运气,更靠实力。

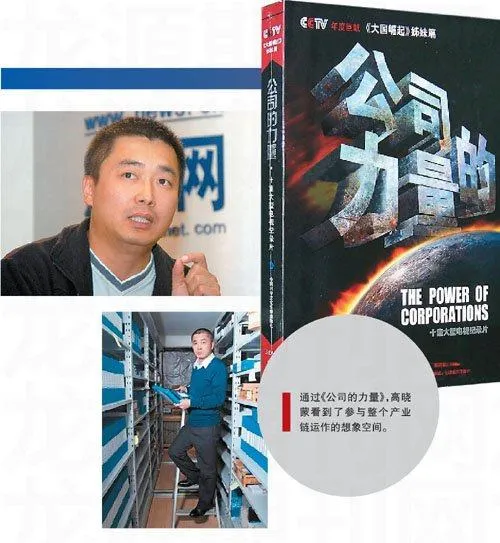

由于之前《20年,20人》、《大国崛起》的合作比较愉快,2009年央视立项制作《公司的力量》时,三多堂终于获得了一个可以介入投资的机会。

《大国崛起》在商业运作上的成功,已经让高晓蒙意识到,在中国依靠纪录片赚钱并非完全不可能。而制作公司要分享这块收益,必须参与到纪录片投资、制作、发行整个产业链中来。“只要片子内容有影响力,并拥有多样化的投资形式和发行渠道,冲破行业桎梏是迟早的事。”

于是高晓蒙再次踏上寻找资金的路。

高晓蒙仍会面临尴尬的询问:“这算投资吗?有什么回报?”这样的经历看似又回到了三多堂拍摄《20年,20人》的时候。但历史虽然相似,却是螺旋上升不重复的。这次高晓蒙有了多部高收视的作品做支撑,最后笔墨传媒、金蝶软件、净雅食品同意投资拍摄《公司的力量》。

2010年8月,这部被誉为全球第一个电视形态的公司“编年史”在中央电视台经济频道黄金时段与观众见面,并三次重复播出,包括联想、中海油、阿里巴巴、吉利等国内公司均成为研究范本,造成了轰动效应。

介入投资的三多堂如约获得了《公司的力量》对地方电视台等领域发行的版权。发行的收益当然远高于单纯提供内容,这正是高晓蒙一直寻找的三多堂发展的切入点。

接着,高晓蒙面对的难题其实是行业的老问题了:纪录片的推广和销售比做内容更难,好产品却很难卖出好价钱。

在国外,通常1小时的片子就高达1万美元左右,像Discovery这样有影响力的纪录片内容提供商,仅靠一个策划案就能通过预售版权回笼资金。

但中国的规则完全不一样。据《2009年中国纪录片发展研究报告》调查显示,目前中国纪录片交易价格每分钟过百元就是高价,多数省级电视台纪录片价格在每分钟50元到80元之间,地市台则只在20元至30元之间。即便是一部拍摄成本每分钟1000元的小制作纪录片都需要卖到数十家电视台才能收回成本,更何况三多堂向来走的是“大投入、拍大片”路线,平均每集成本就达上百万元。

渠道缺失、定价混乱是这个行业常态,除了电视台这个传统渠道,很难找到第二个渠道,就连国外常用的艺术院线平台也集体缺失。

高晓蒙不得不把目光投向一个没有人尝试过的渠道:视频网站。

为什么网络普及的今天,这个渠道却一直被忽视?熟悉互联网的人想都不想会回答说:大家都习惯了免费。高晓蒙试探着拿着片子叩响各大视频网站的大门,不过视频网站开出的价格差点没让他吐血:每集1500元!这比一般电视台的开价还要低!

高晓蒙没有被吓退,因为他看到了互联网的新形势。

当时一股上市潮正搅动着国内各大视频网站,每家视频网站都削尖了脑袋想寻找自己的IPO之路。在各大视频网站竞争几近白热化时,争取优质内容,几乎是它们的唯一出路。高晓蒙认为,《公司的力量》有底气卖出高价,“这个市场,如果我们不坚持标准,那就永远没有标准,我们的纪录片永远只能是大白菜”。

这是一种博弈,双方都需要对方。最终腾讯松口,以每集两万余元的价格购买,新浪也采取折中方案,以价值数百万元的广告置换了《公司的力量》免费播映权。除此以外,奇艺、土豆、优酷也以每集万余元价格成交。纪录片终于开拓出新的营销渠道。

——有时候真的很难说,是英雄造时世,还是时世造英雄。

这些突破尚不足以勾勒出一个开拓者的全部,在终端音像制品上高晓蒙同样在发力。

国内大多采取同音像企业先授权再分成的合作模式,但常遇到对方不守信用无限期拖账的情况,不少纪录片制作企业都害怕卖片子。当然,板子也不能全打在音像企业身上。

高晓蒙太清楚,国内很多纪录片制作公司都是签完合同就只等着音像公司打款,完全不了解片子在市场上的反应。“音像公司不赖账也有很多漏洞可钻,最终吃亏的还是自己”。

在销售《公司的力量》音像制品时,他一改过去制片公司一签合约就做甩手掌柜的做法,同音像公司共同制定销售方案,并派专员适时调研市场。据高晓蒙介绍,截至目前,《公司的力量》音像制品已售出了近10万套,三多堂在这上面已进账几百万元。

虽然目前还没有收回全部投资,但《公司的力量》已为三多堂带来很多长远效益,目前三多堂每年营收成长率为20%,尤为重要的是,高晓蒙看到了参与整个产业链运作的巨大想象空间。

眼下纪录片正越来越受到欢迎。奇艺网和搜狐高清视频都单独成立了纪录片频道,中央电视台在2011年元旦开播纪实频道,在此之前,中国一直没有覆盖全国的专业纪录片频道。

或许纪录片市场的复苏就快到来,对一路披荆斩棘走来的三多堂来说,前途仍然多艰难,但是希望还是在前方。