滚龙翩跹 一路狂歌天上去

2011-12-29 00:00:00沈冰冰

旅游纵览 2011年2期

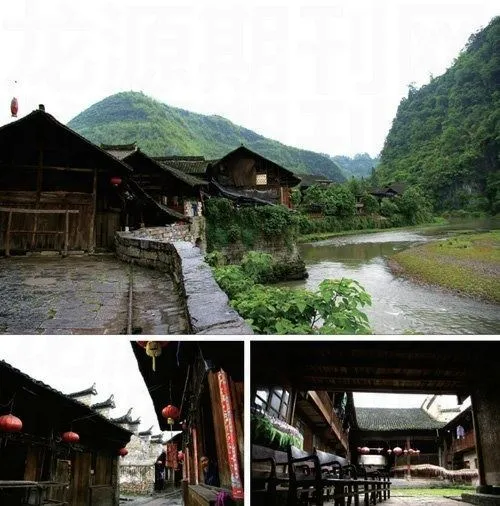

古镇的似水流年

黔东名胜梵净山,当地人称“饭甑山”,这大概因为除其主峰“金顶”酷似饭甑外,还与武陵山水养育一方生灵有关。世居武陵山区的苗、汉、土家等各族人民围绕“饭甑山”,披荆斩棘,繁衍生息,创造文明。在梵净山麓星罗棋布的众多民族村寨中,有个苗寨叫“寨英”。这个小寨原来长期掩映在竹木葱茏中,四周山高林密,阳光时隐时现,故称“再阴”“遮阴”及“寨阴”。后来,又被改称为“寨英”。随着时间的推移,“寨英村”变成了“寨英镇”,原来默默无闻的苗家小寨竟成了遐迩闻名的水陆重镇。

寨英古镇始建于明初,昌盛于清末。早年曾是军需物资转运地,后来成为梵净山麓大商埠。外地客商主要来自湖南和江西,至今当地仍有“福寿宫”“万寿宫”等湖南会馆、江西会馆。人们凭借锦江支流——小江上游的寨英河,将大宗木材、桐油、生漆、棕片、蓝靛、药材、兽皮、朱砂等土特产品源源不断地运到铜仁和湖南的麻阳、辰溪、沅陵、常德,再由常德运往湖北武汉、江西九江等地,又将陶瓷、铁器、棉纱等“南货”运回寨英,销往梵净山麓各村寨。鼎盛时期,古镇街头,店铺鳞次栉比;寨英河上,行船不下百只。

数百年来,溯江而上辗转深入武陵腹地的湘、赣客商与当地苗族村民一道,在寨英镇建成了梵净山麓头号码头。时至今日,寨英镇尚存着建于明清时代的4座城门,1座卡子门,3座码头,6条街道,数十座“桶子屋”,店铺,7个独具特色的自流水防火池和古城墙的残垣断壁。设计合理、施工精当的东门街、南门街、西门街、北门街、中街以及何家坝子街和巷子口街全长400多米。街下排水,街上行人,青石铺墁,光可鉴人,忠实地记录着寨英古镇的似水流年。

滚龙的传说

在寨英人心目中,滚龙是吉祥万能的象征,它不仅能祛除各种魔障,确保一方安宁,而且能行云布雨,赢得五谷丰收,是寨英人祥和安宁、足食丰衣的保障,因而,想方设法得使这条滚龙永久长驻。于是,此后每年新春佳节,都要舞滚龙,代代沿袭,流传至今。

关于舞滚龙习俗的起源,当地民间流传着这么一个古老的传说——很久以前,有一位地理先生为一大户人家在寨英的磨龙洞前点了一处阻宅宝地,嘱咐他家须躲在家中关门七天不出方灵验。但这大户人家呆在家里闷得慌,且老是听到门外有惊天动地的炸雷声与铺天盖地的暴风雨声,由于经受不起这些刺激,这户人家熬到第6天便胆颤心惊地开门出来了。没想到门外却是丽日蓝天,一片晴和。百思不得其解,便去问地理先生。地理先生惶恐地告诉他家说:糟了,你家巳无缘消受这大福气了。果然不久,这大户人家的阴宅宝地在一个雷雨交加的夜晚被雷劈了。由于雷电太猛,震动了地脉龙神,盘踞在磨龙洞里修练多年的那条滚龙受了惊吓,不得不出走而另觅新居。但滚龙一步三回头,非常留恋这片风水宝地。那条弯弯曲曲的磨龙河便是滚龙出走时留下的痕迹。滚龙往前走不多远,就在如今的猛矿厂处留下来了。

滚龙是寨英特有的民间艺术,经过几百年的演变,寨英滚龙在传统的编扎技术上加以创新,使其雄奇威武,栩栩如生,无论动或静,都有一种活力与灵性,舞动时严谨有序,简炼明快,一气呵成。无论白天晚上,滚龙的场面均极其壮观,白天人们可以仔细看到各种表演招式和龙身上的各种图案跟色彩对比艺术,晚上人们则可以观赏到百多尺长的龙体通明透亮,壮丽辉煌,并放射出五彩之光,加上焰火,“三跌铳”等各种配器,既有“火树银花不夜天”的灿烂意境,又有“山呼海啸”般磅礴气势,感染力达到了极致。

壮观的滚龙表演

寨英滚龙全长36米,共分17节,用34人轮番舞动。以9根拇指粗的竹篾捆扎连接成龙骨,近500个直径2尺左右的蔑圈等距排列连接成龙身,再以整幅的白布画上斑斓的鳞甲,罩在篾圈上。龙头以粗竹扭固成框架,再蒙上事先描绘好龙头模样的布料。更为别致的是,龙头龙身装满彩灯,夜晚舞动时,晶莹剔透,五光十色,有如彩虹飞舞,蔚为壮观。

舞动滚龙时,人们还要编扎一条黄龙伴舞。据说滚龙是雄性的,黄龙是雌性的。雄主阳,雌主阴,只有阴阳消长,相生相合,世间万事万物方可完美。舞滚龙前,须按传统的习惯择定吉日吉时,请有威望的老祭司在寺庙里举行发灯仪式。先在寺庙大殿神像前设置香案,其上陈列斋粑豆腐茶食果品等祭品,接着点上香烛。但见大堂内红烛高烧,香烟缭绕,老祭司头戴冠扎帽,身穿红法衣,挥动绺巾和司刀,脚踏九宫步,口里高唱祈祷与祝福的歌,还不时“嘟嘟”地吹响牛角号,虔诚地为村民们举行发灯祭典。接着是请德高望重且技艺精湛的舞龙老手致吉祥词和宣布各种注意事项。随即,唢呐高奏,锣鼓齐鸣,鞭炮震天,欢声动地,灯会会长高声宣布,滚龙灯会开始。于是,在广场上集结待命的舞龙健儿们,立即将自己精湛的舞龙技艺施展开来。

舞滚龙的整个过程,全靠打击乐器伴奏。由锣、鼓、钹(分上钹下钹)、勾勾锣、包包锣等组成的打击乐队,时而紧张、激烈、时而轻缓、舒张。无论那长长的滚龙如何翻卷、腾挪,均有其与之相应的节律为之伴奏,其中较有名的传统曲牌有“大樱桃”“小樱桃”“鸡啄米”等等。最后是“送龙”也称“倒灯”。—般在正月十五“送龙”,“送龙”也要清祭司举行仪式。其程序是“法事”过后,将龙身扛来盘成一堆在寺庙前或河滩上烧掉,全村男女老少聚餐致贺。

寨英古城和寨英滚龙早就名声在外,在明永乐、嘉靖、万历和清乾隆、嘉庆年间,寨英滚龙多次应召晋京表演。新中国成立后,寨英人还举办过多次规模盛大的滚龙灯会,他们向湘、川、黔许多有名的集镇广发了以龙会友的“英雄帖”,在每的次灯会上,大家公认寨英滚龙最神俊,令寨英人骄傲不已。

撰文、摄影/沈冰冰