论科技期刊学术论文附加信息的合理著录

[摘要]对科技期刊学术论文附加信息进行界定和分类。期刊论文附加信息著录的规范,对提高期刊质量,促进学术交流有重要作用。本文调查教育部科技司2010年评选出的70种中国高校精品科技期刊论文附加信息的著录情况发现:整体上期刊附加信息著录内容逐渐趋向全面、合理、有效,但部分期刊学术论文缺乏必要的、有效的附加信息,一些冗余信息占据文章的显著位置。文章分析科技学术期刊论文附加信息著录规范化的必要性和重要性,并提出合理著录附加信息的一些具体建议。

[关键词] 附加信息冗余信息有效信息学术论文

[中图分类号]G232 [文献标识码]A [文章编号]1009—5853(2011)06—0014—05

一篇完整的学术论文不仅包括问题研究的对象、内容、方法和结论,还包括一些附加信息,比如作者简介、基金项目、收稿日期等。附加信息虽然不是文章的主体,但是,合理、有效地著录学术论文的附加信息,对于科研成果的传播、交流、探讨、合作以及文献的保存与检索起着非常重要的作用。尤其是期刊出版的网络化和数字化运作使得文献的传播方式逐渐以单篇文献传播为主。所以,每篇论文上附加信息的著录是否有效就显得更为关键。我们以2010年教育部科技司评选出的70种中国高校精品科技期刊(下称70种高校精品科技期刊)为对象(2010年各期刊的首期和末期),调查它们附加信息的著录情况,发现整体上期刊附加信息著录内容逐渐趋向全面、合理、有效,但部分期刊刊登的论文缺乏必要的、有效的附加信息,一些冗余信息占据文章的显著位置,并且附加信息的著录呈标签化趋势,一些附加信息的著录明显有学术不端的嫌疑。

1、学术论文的附加信息

为了加强高等学校自然科学学报(下称学报)的管理,进一步推动学报编排的规范化,提高学报质量,促进学术交流,国家教育部制定了《中国高等学校自然科学学报编排规范》。该规范使用以来,对学报和其他期刊产生了较好的影响,受到有关部门和出版单位的重视,基本上被看作是我国科技期刊当前通用的编排规范。学报中各篇文章的总汇称为学报的主体,即除封面、目次页、总目录或索引,以及与文章无关的广告、插页等之外的部分。它包括页码和页眉、收稿日期、题名、作者署名和工作单位、摘要、关键词、分类号、引言、论文的正文、结论、致谢、参考文献、附录、注释、文句和术语、文字和标点符号16个部分。近年来,大多科技期刊还在其主体中增加了文献标识码、文章编号、基金项目、作者简介、通讯作者(通讯联系人)、数字对象唯一标识符(DOI)、期刊标志(Logo)、版权标识符、期刊网址等信息。

我们把文章的主体分成两部分:主要信息和附加信息。主要信息包括题名、作者署名和工作单位、摘要、关键词、中图分类号、引言、正文、结论和参考文献、附录和注释。主要信息承载着论文的核心内容、著作权归属和文献检索需要的必备信息。文章的附加部分是作者和期刊著录在文章上的相关附加信息。当前,科技期刊刊载的学术论文中通常包含以下附加信息。

作者方面:性别、民族、出生年月、籍贯、职务、职称、研究方向、学历、学位、通讯作者(通讯联系人)、Email、电话、个人主页、作者照片、基金项目、致谢语等。

期刊方面:期刊名称、期刊网址、栏目标题、出版年月、卷期、页码、责任编辑(校对)、版权标识符、收稿日期、修改日期、接受日期、文献标识码、文章编号、数字对象唯一标识符(Dol)、期刊标志(Logo)等。

根据笔者已有的知识经验,认为以上附加信息分为有效附加信息和冗余附加信息。

有效附加信息:是指可以更高效地服务于科研成果的传递和交流,对文献的有效传播起辅助和促进作用的附加信息,包括通讯作者(通讯联系人)、E-mail、电话、个人主页、基金项目、致谢语、期刊名称、期刊网址、栏目标题、出版年月、卷期、页码、责任编辑、校对、版权标识符、收稿日期、修改日期、接受日期、文章编号、Dol、Logo等(当然,在一篇文章中这些信息未必全部出现)。

冗余附加信息:是指浪费版面、侵犯个人隐私、对文章核心内容的客观评判起干扰作用的附加信息,包括性别、民族、出生年月、籍贯、职务、职称、研究方向、学历、学位、作者照片等。随着DOI的普及,文章编号也逐渐成为冗余信息。有效附加信息的一些过度著录使得它的一部分信息也成为冗余,甚至有学术不端嫌疑,比如多个第一作者、通讯作者、基金项目等。

2、科技期刊学术论文附加信息的著录现状

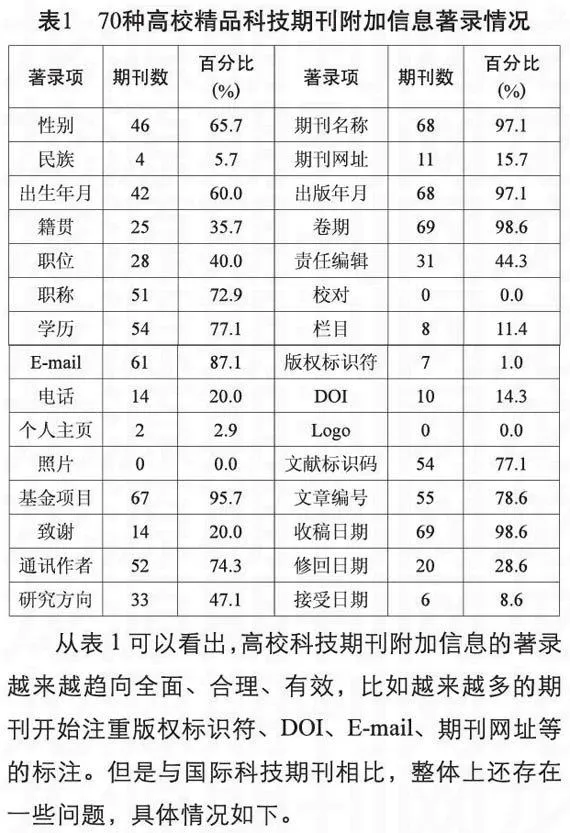

以70种高校精品科技期刊2010年各期刊的首期和末期为对象,在每种期刊两期中各随机抽查lO篇文章,每种期刊的附加信息取这20篇文章中出现的附加信息项的并集。具体著录情况如表1所示。

从表1可以看出,高校科技期刊附加信息的著录越来越趋向全面、合理、有效,比如越来越多的期刊开始注重版权标识符、DOI、E-mail、期刊网址等的标注。但是与国际科技期刊相比,整体上还存在一些问题,具体情况如下。

2.1标签性附加信息较多,并且占据文章版面的显著位置

文章中的标签性信息多,如作者的职称、职务、学历、学位、个人照片、学术经历、象征性名人致谢等。这些信息,笔者认为既影响审者、编者和读者对文章主体内容的准确评价,也是对科研资源的一种浪费。这种现象的产生既有作者自我标榜的原因,也有期刊企图通过这些标签提高刊物档次的因素。在统计中发现,一些期刊对作者个人信息进行著录时,形式不统一,比如有的有职称和学位,而有的没有,很可能是对职称低、学历浅的作者信息没有著录。大多学术期刊,尤其是核心期刊,通常对稿件的选取有这样的潜规则:一般副教授以下职称的不用,博士以下学历的不用,作者单位名气不大的不发,没有省部级以上基金项目资助的不发,参考文献太少的不发。过多的标签反客为主,不能做到以文为本,这明显是一种学术不端行为,并且是期刊社和作者共同造成的。

2.2作者和通讯作者数量越来越多

文章多作者现象是当今学术研究广泛合作的必然结果,但是,1篇论文一般只有1名第一作者和1名通讯作者就足够了。如果有两人的贡献确实难以分出主次,可以以注明两人的贡献相等的方式表明该论文有两名第一作者。但是l篇论文有多于两名第一作者,或有多于1名的通讯作者,都是不正常的现象,会让人猜疑是为了增加l篇论文在评价工作中的使用价值所做的特意安排。有的国际学术期刊(例如英国《自然》)鼓励投稿者在论文尾注中具体说明各个作者对论文所作的贡献。

2.3缺乏必要的有效附加信息

适于期刊网络传播和及时交流的有效信息的著录项和著录率明显提高,但是从整体上看比例还是比较低。单篇文章应尽可能多地体现期刊的整体信息。比如,一些期刊虽然在版权页或期刊的目录页中标注了期刊的栏目、版权标识符、网址、Logo等信息以及编辑、校对等责任人,但单篇论文中没有体现,期刊应通过单篇文章的传播扩大期刊的整体价值。稿件处理的历史信息(如修回日期、接受日期)应明确著录,尽可能避免文章内容发现优先权的争端。

3附加信息著录的规范化

附加信息著录的规范化有利于期刊的规范管理,有利于国内外文化学术的交流与合作,有利于期刊的数字化信息加工和广泛利用”。。所以,期刊应结合《中国高等学校自然科学学报编排规范》《GB/T 3179—2009期刊编排格式》以及网络化期刊传播特点,合理著录文章附加信息,提高信息利用率。

3.1附加信息著录的基本原则

附加信息著录的基本原则是“合目的性”,具体体现在以下四个方面。

3.1.1有效性

附加信息著录的根本作用是服务于文章的主体内容和期刊的整体利益。凡是有利于促进文献信息的传播、交流和学术探讨与合作的信息,有利于维护版权、维护期刊利益、扩大期刊影响和传播力的著录信息都是有效信息。

3.1.2便联性

有效的联系方式为作者、读者之间的沟通和交流建立了无缝链接,对科研成果的快速传播、交流、探讨、合作以及文献检索起着非常重要的作用。比如,E-mail是一种高效而廉价的现代化通信手段,具有使用简易、投递迅速、收费低廉、全球畅通等特点。通过E-mail可以快速和作者取得联系,通过个人主页可以对作者的研究内容进行更深入的了解,为读者和作者的切磋与合作提供更好的通道。

3.1.3便览性

由于文献的指数增长,已经很少有人阅读期刊是从前到后一篇篇地读,通常是直接查阅和自己研究问题相关的单篇文章。因此,页码、栏目信息等应在期刊的白边(指天头、地脚和外白边)处突出显示,以便查找。

3.1.4形态美

版面设计是一门艺术。徐铸成说:“一个版面,好比一桌酒席,要搭配恰当。不能像蹩脚的厨师,端上来的菜都是一个味道。”附加信息就像小菜一样,恰当安排可以很好地丰富和调节版面。比如《清华大学学报(自然科学版)》《厦门大学学报(自然科学版)》利用线条对附加信息进行分割,避免了地脚处大量注释引起版面失衡的现象。

3.2附加信息的有效著录

3.2.1著录项

网络环境下,期刊内容以单篇文献传播为主。只有在每一篇论文上有效地著录作者和期刊的附加信息,才能更好地体现期刊的整体特色,提升期刊和文章的影响力。笔者认为,著录项应包括通讯作者(通讯联系人)、E—mail、电话、个人主页、基金项目、致谢语、期刊名称、期刊网址、栏目标题、出版年月、卷期、页码、责任编辑(校对)、版权标识符、收稿日期、修改日期、接受日期、文章编号、DOI、Logo等。根据调查现状,尤其要注意以下几项的著录。

①通讯作者及联系方式。联系方式包括:E-mail、电话、个人主页等。通过E-mail和电话,编辑部和读者可以更快地与作者建立联系:通过个人网页,读者可以对作者更深入全面地进行了解,以便得到更多的科研信息和文献资料。快捷的联通方式便于作者、读者和编者之间的互动。互动是传播力得以提高的一个必备因素。传播力决定论文的影响力。

②稿件处理信息:投稿日期、修回日期和接受日期。它们既反映了作者文章内容完成的具体时间,也体现了编辑部稿件处理的时效性;既有利于维护作者权利,也有利于规范编辑部管理,并且对其他作者投稿还能起到引导作用。

③版权标识符。以单篇文献为主的传播趋势下,在篇首页著录版权标识符是很有必要的。国外大多数期刊不但在文章的篇首页地脚处著录了版权标识符,而且在文章的摘要处也专门进行著录。版权标识既明确了版权所有者,又可以避免将来的版权纠纷。此外,也方便其他机构或组织通过版权符号后的内容来洽谈有关合理使用等事宜。

④期刊的Logo、封面和网址。期刊的Logo和封面是期刊最典型的外在特征。在论文的篇首页上著录它们,是期刊整体形象的最佳体现方式。记忆分冷记忆和暖记忆,暖记忆具有持久性,图片、图形属于暖记忆。Logo以及期刊封面不仅具有品牌效应,也有重要的传播意义。斯普林格副总裁Riedesel认为,不是在线的,就不会被读到,所有出版内容必须在线,并且要可链接、可找到。因此,在每一篇文献上著录期刊网址是十分必要的。

⑤DOI。DOI一经产生和分配就永久不变,不随其所标识的数字化对象属性(如版权所有者、存储地址等)的改变而改变。目前国外Elsevier、Blackwell、John Wiley、Springer等大型出版商大多使用DOI对数字资源进行标识,形成了比较完整的命名、申请、注册、变更等管理机制。2007年初,中国科学技术信息研究所和万方数据联合向IDF(国际DOI基金会)申请取得了DOI的中文注册权,并在此基础上成立中文D01注册中心,成为中文信息服务领域的第一个国际DOI基金会(IDF)组织下的中文代理。国内期刊目前对此还没有引起足够的重视。

3.2.2放置位置与表现形式

附加信息的位置安排要合理,既要便于查看,又要美化版面,但又不能喧宾夺主。页码、栏目名称宜放在版面的右白边处;期刊名、网址、出版日期、卷次宜放在页眉:期刊Logo、期刊封面缩略图宜放在每篇论文的首页页眉:致谢语、基金资助、责任编辑/校对等宜放在文末。附加信息的位置和形式以调节版面为主,切忌暄宾夺主。比如,一些期刊文章的标题、作者姓名、单位、个人简介、基金项目等过于突出,几乎占用了首页的一半内容,而文章中重要的公式、图表等却挤得密密麻麻。合理利用版面,有效传达信息,既要注重美学效果,也要更好地为文章的主体服务,特别是读者。

由于网络环境下期刊单篇文献独立传播的趋势日渐明显,期刊的刊名、期卷、网址、Logo、版权标识、栏目名称等有必要逐篇著录,并且位置要突出。

3.3著录中的注意事项

3.3.1避免附加信息著录的标签化

标签化主要表现在学历、职称、职务和基金项目等信息上。尽量不用一些与文章内容没有实质性联系的权威性标签,避免通过广告效应,造成先人为主、以貌取文,影响读者、审者、编辑的理性判断。基金项目可以放在致谢语中,没有必要突出。现在期刊稿件选择中已经把基金项目和级别作为一个重要评判标准,这显然不是规范的目的。一篇文章中也没有必要著录多个通讯作者。现在很多高校职称评定和各种科研考核中把通讯作者也等同于第一作者,所以近年来越来越多地看到文章中出现双通讯作者、双第一作者,这不能不说与考核有一定的关系,同时也失去了著录的真正意义。

3.3.2尊重作者,保护个人隐私

没有必要专门著录作者简介,更没有必要详细标明作者的性别、年龄、出生年月、民族、职称、职务、研究方向、学位、学历、照片等。有些内容涉及作者的隐私权,并且与文章关联不大。年龄、性别、籍贯、职称、职务没有必要著录。当然也有不少人反对著录个人的E-mail、电话和个人主页,怕受骚扰,这种担心也不无道理,但是对于科技工作者而言,电话可以是工作电话。如今,生活公开化是一个与开明进步的自我利益观念相关的问题。公开化还是一种伦理规范。你越能面向大众,就越容易被发现,你的各种机会就越多。

4.结语

学术期刊的附加信息对于知识的传播和交流具有重要意义,但是,作为附加信息,它不是文章主体,在文中没有必要凸显它,不管你放在文章的什么位置,也不管它多么不显眼,因为它对特殊个体需求的重要性,它都会被找到。纵观整体科技期刊界,我们看到,越是知名度高的中文期刊往往缺乏必要附加信息的越多,比如一些期刊仅仅著录一个作者的工作单位;相反,越是知名度不高的期刊越重视一些“标签”信息,相对于自然科学,社会科学期刊更重标签。总之,国内期刊附加有效信息还不够完善,特别是高校学报,冗余附加信息、标签信息更为典型。这和期刊稿源不充足,评比考核指标化也有比较大的关系。在倡导低碳出版和论文发表伦理的今天,建议更多的期刊在论文附加信息著录方面遵循正确的“合目的性”原则,有效利用版面,合理著录期刊附加信息,极大化期刊的科技服务和社会服务功