最失败的军事改革

2011-12-29 00:00:00

文史月刊 2011年4期

新军招来读书郎,接受革命新思想;

清廷狐疑全歧视,新军被逼反了吧!

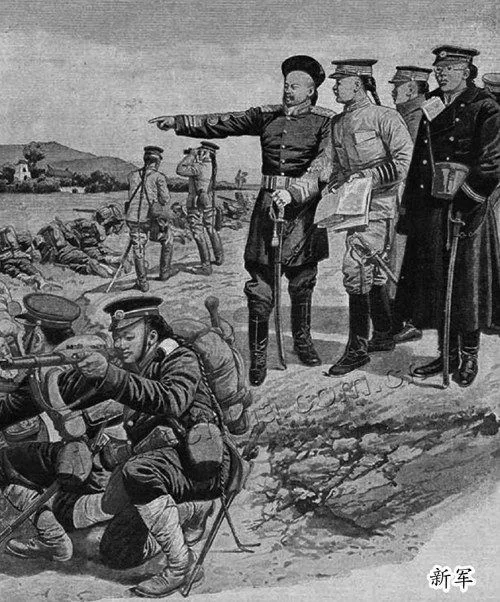

一、招兵要招读书郎

清朝新政下的军事改革,有个编练36镇新军的规划。新政的新军编练,担心新军沾染旧军习气,所以,必须重打鼓,另开张。南方各省编练新军,招收士兵,读书人优先。

新军的军饷高,待遇优厚,一个正兵一月四两二钱银子,折合洋钱八元左右,自己的吃穿还不算在内。这些钱,养五六口之家都够了。

新军跟现代化联系密切,有跟时代进步相匹配的正当性。当新军,在人们眼里,不再是过去的粮子,好人不当的兵,所以,很受欢迎。在张之洞,甚至立意要把新军变成另一种科举。所以,大批的乡村读书人,都涌进了新军。有的南方新军甚至非识文断字者不招,招兵的时候,居然还要出题作文,现场考试,文字过关,才能录取。一位名叫胡祖舜的湖北新军士兵,说他入伍时,考题是“有勇知方论”。考题不出自四书五经,却也是当时提倡习武精神的一种说法。一直在报社做兼职记者的他,当场写了三百字,才过了关。新军里没有文化的兵,都是老兵,较早时候招的。

新军爱招读书郎,贫寒的读书人,也把投新军当成一种出路,至少是比在乡下教书更好的出路。所以,但凡脑子活泛点的,纷纷投新军。

另一位湖北新军士兵陈孝芬回忆说,1905年他在黄陂应募入伍时,同去的96人中,就有12个廪生,24个秀才。其他人,由于要考作文,也必然通文墨。

在南京第九镇做小军官的何遂回忆说,他所在的连队,126个人,有1个举人,6个秀才,27个学堂的学生。

当时张之洞在湖北办新军的时候,还在军中兴办随营学校,鼓励士兵边训练边上学。有的士兵,还投考营外学堂的校外生。在新军里,读书读报的氛围相当浓,营房里设有阅览室。不仅如此,在军营里,凡是读书读得比较好的士兵,长官也高看一眼。前面提到的胡祖舜,在做伍长的时候,一次喝多了酒,头脑一发热,到理发店,就把自己的辫子给剪了。在当时,这属于犯禁的行为,清末虽然规矩已经松了,但按规矩还是要受惩罚的。他酒醒了之后,作为补救,连忙写了一篇文章,从卫生的角度,从妨碍军人操作的角度,大谈了一通剪辫子的益处,然后呈交长官,同时交给报社发表。见报之后,他居然平安无事,没有人找他麻烦。毕竟,在那时,卫生观念是个绝对合乎进步的大道理。

二、有见识的革命党人开始运动新军

运动新军,是一些有见识的革命党人的主张。他们中有资格当官的人,就进去做军官,没资格做军官的,就去做士兵。

湖北新军里面,革命党人做军官的,自蓝天蔚离开之后,就没多少了,但做士兵的却特别多。这跟湖北新军是张之洞创办,特别强调新军的文化素质有关。

军队里讲究读书,读书的氛围自然就浓,很多人结成各种读书研究的团体,遍地都是。几个革命党的著名的团体,文学社,日知会,科学补习所,都是这种名目,长官见了,也不说什么。革命党人居中煸惑,弄些禁书来看,“嘉定三屠”,“扬州十日”,还有《猛回头》、《革命军》,甚至有通过特别渠道进来的《民报》。其实,立宪派的东西,梁启超的文字,他们也看。集体生活的读书人,尽管在军营里,性质其实很像学生,所以,学堂里流行的,军营里也一样流行。大家都喜欢尝禁果,敢冒险。如果朝廷表现尚可,也不会有太大的事,但是一旦表现不好,遭致报纸的一致抨击,那么,士兵们就很容易倾向革命,而且在非常时期,趋于行动。

三、新军还没“叛变”,就已经领到了叛军的待遇;整体不信任,逼反读书郎

由于南方的新军,投军者文化素质较高,的确有革命党人渗入,但是,仅仅因为这一点,就整体上对新军不信任,实在不该。

各省编练新军,是晚清新政军事改革的一部分。各省的新军刚编练出个模样,朝廷就发现新军中有革命党人渗入。但是,各地大员防范的方法之一,就是限制新军的子弹,让新军有枪没子弹。更过分的,连枪栓都给卸了去,新军的炮队,也把炮栓卸掉。

所以,后来的新军起义,首先第一步,就是要奔军械库去,但打开军械库的子弹,则是自己设法弄来的。比如辛亥武昌起义,放第一枪的工程营士兵,子弹是从外面弄来的。而云南起义的新军,子弹是平时打靶的时候藏起来的。

显然,这种方式,并未有效地阻止新军造反,还刺激了新军的反心。即使在当时,也不是大部分有文化的新军官兵都倾向革命。武汉新军里各种社团,数以十计,具有革命性的就那么几个。也就是说,革命党在新军里还没有成气候。但是,清朝地方政府却在这个时候,甚至这些新军还参与了镇压革命党和会党组织的萍浏醴起义之后,依然用不给子弹甚至卸下枪栓等侮辱性的方式,对新军加以防范,显然很荒唐。

这是明显的歧视,歧视刺激出反心。

巡防营原本是将要淘汰的旧军,向为新军所看不起。但是,各地大员对旧军往往格外优待,甚至不惜依靠旧军打压新军(比如在广州)。结果,歧视在新旧对比中加剧了。事实上,这种做法,只是将更多的新军官兵,推到了革命阵营。于是,1908年和1909年,革命党人在安庆和广州新军策划起义,两个下级军官,就可以掀起大浪,策动当地驻军大部起义,可见歧视政策的不当。可是,清朝官员并没有认识到自己的错误政策,反而在新军两次起义之后,对新军更加不信任,防范更严,连训练演习,都限制子弹的使用。

受到信任的旧军,气焰高涨,屡次挑衅新军,有事没事,就在新军营地周围放枪。新军士兵外出,屡屡被旧军刁难寻衅。第九镇留守南京的士兵,外出被旧军逮捕。江防营还派出间谍,化装成小贩,侦查新军军情。新军还没“叛变”,就已经领到了叛军的待遇。

比如说当时的第九镇统制徐绍桢,其实并非革命党,是否倾向革命,都很难说。但是,这样的歧视和防范,却生生把他推到了革命党一边。他屡次通过樊增祥疏通,要求取消歧视,但均无结果。正如他说的那样,他所在的部队,不仅被当道以路人视之,而且以乱党视之。他还没叛,刺杀他的人都派出来了,所以,他是不得不叛了。

四、对改革风险的掌控最关键的,在于自身的同步进化

改革的产物,危及改革者自身,这似乎是西方政治学者探讨后发国家改革的一个结论。

其实,这个结论是不存在的。改革产物的“叛变”,情况非常复杂,但普通的叛变,则大多是因为发动改革的统治者过于滞后,成了改革的障碍,转而威胁改革产物的生存。

清朝的新军,不见得必然会成为推翻王朝的动力。在清政府亲贵上台之前,几次新军造反,都是小规模的,没有得到新军普遍的响应。即使武昌起义之后,南方新军普遍不稳,但同样作为改革产物的北洋军,依然没有动。而一向被视为可靠的由旧军组成的巡防营,也有反叛的,湖南和陕西的防营,几乎全数参加了起义。

看起来很落后的军队,很容易被帮会渗透,只要形势有利,诱惑足够,这些嗜利的党徒,也一样会背叛朝廷。

对于清政府而言,改革当然有风险,但不改就是死路一条。对改革风险的掌控,最关键的,在于自身的同步进化。

具体对于当时的清政府来说,就是早一点实行宪政,真正的宪政,而不是借宪政之名把权力收到满人亲贵手里。如果清政府能听从立宪请愿的呼声,早点立宪,跟地方士绅分享权力,那么新军中的稳健派就会得势,革命党就算活动,也无机可乘。如是,新军不仅不会成为埋葬王朝的那把铁锹,反而会成为支撑王朝的柱子。■