文人鹤菁

2011-12-29 00:00:00侯雅林

当代人 2011年8期

那年夏天,鹤菁坐在莲池边的亭子里,望着亭外的雨水淅淅沥沥顺屋檐落下,又在门槛外的石阶上,汇聚成溪,淙淙流入池塘里。池塘里荷花正在盛开,景色在雨中变得润泽起来。

冯鹤菁,一个书法家、作家和诗人,被雨水阻隔在坐落于保定市中心的古代园林里,那个叫莲池的地方。诗人的情怀,在绵绵的雨中,被沁入、湿润,释放出来,像这池塘里绵绵田田幽邃深远的荷花。

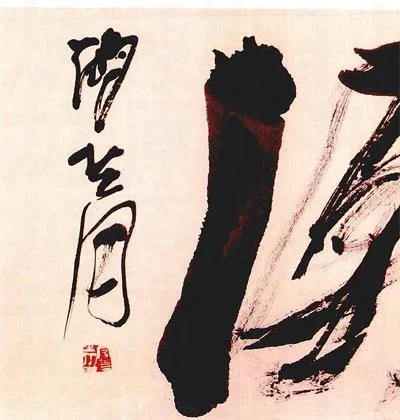

鹤菁的书法“幽荷”系列,在这现实的邂逅和情景交融的心境下,变得丰腴和生动,此刻他胸中的逸气化作了笔下丹青,存幽荷的池塘里酣畅淋漓,落墨满纸。

鹤菁十八岁下乡务农,恰同学少年,风华正茂,应景感怀,才情倜傥。他曾给我看过那时写的诗。那是山中的雪夜与同学话别,诗的题目叫《夜思》。开头是这样写的,“友人走了/山谷中只留下心的空旷”,望着月下山影一片皎然,看友人的背影,在雪山相衬之下,渐去渐远。而这个白雪影印下渐远的背影,似白纸中的墨晕慢惺弥散开来。鹤菁接着写到:“飞雪倦了/静悄悄睡上夜的眠床/柴扉。劝住半盏灯亮/月光正凝结存冷的路上。”文人的情怀在这雪夜的思念中同样被释放出来。当鹤菁对我闲聊此景,我分明能感受到他诗人的情怀和书家的墨宿,令我感动。

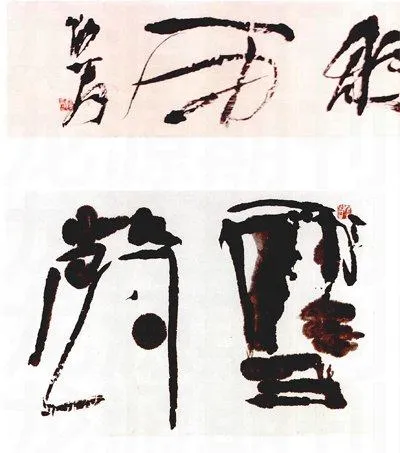

熟悉鹤苦的人都知其记性绝佳,能随口背出古今中外的诗文,长篇大段,洋洋洒洒。最初我很惊讶,但也忽然明白,鹤菁书法的来龙去脉和顺理成章。他书法的“幽荷系列”“松风系列”“雨声系列”无不体现个真正的书家所不具备的文人情结。静观“一团和气”“风雪归渔”“留醉山翁”“观潮”等书法作品,似流动的音乐凝固的诗,非俗人可袭。鹤菁找到了自我,我们找到了自己。

鹤菁家有书房,书籍遍地,案满杂陈。他写作,但不写书法,似几案承载不下笔墨的肆意和书法的思绪蔓延。因此他常借朋友的画室挥毫泼墨。年去岁来,和鹤菁写写画画久了,发现他传统书法功力极好,能写手漂亮的行草。看鹤菁写书法,不同于其他人,他并不在意笔墨的表面形式和书写工具,而更着意干一种心境。宣纸横长就由旁人抻纸,悬空而书。有时毛笔大小不合适,索性几只笔并握,似蛟龙出水,飞鸟入林。

梳理鹤菁经历,诗人和作家的敏感与知性,渗透了鹤菁书法的墨象。一个艺术家绎历很重要,也许就决定了他生的脉络和艺术情怀。现在看来,他的书法,明显带有文人骨子里的纠结与张狂,但思无邪,行无燥。若追根溯源,有根有据。鹤菁写道:“当我们远离了那个只靠软笔书写汉字的年代,书法已不再是单纯的文字符号。作为艺术,它应当蕴含创作者的思想、情感、性格、文化修养、审美取向等诸多因素。缺少上述内涵的没有生命。”

鹤菁说:现在书坛上有个误区,比如文学界,你照抄一篇鲁迅的小说,没有哪家刊物给你发表,人们会嗤之以鼻。而在书法界,你峪,像了王羲之,却有人给你评奖。王羲之的字再好,是王羲之自己的,那毕竟是一千多年前的事。“拾人牙慧”是没有出息的表现。艺术的价值在于生命的鲜活。

书法经千年已盛装奢华,当我们国人为书法无所适从之时,鹤菁在用一种审视的眼光冷观我们来时的路。鹤菁说,我读帖。我想,这个读,非浮光掠影地看,也非貌合神离地临。读是种欣赏,读也是会心的,读也许是了解书法的最好方式,读也许