追寻三湘四水间的长征足迹

2011-12-29 00:00:00刘许生

国土资源导刊 2011年7期

编者按:2011年7月,中国共产党建党90周年;10月,辛亥革命100周年。

为了纪念这两件重大革命事件,《国土资源导刊》地理栏目决定推出“红色地理”系列报到,主要重现红军长征在湖南的足迹以及在湖南爆发的革命事件遗址的现状。

很多时候,在路上的脚步需要迈得更为勇敢坚定一点,旅途与人生亦同;这也是此次借中国共产党成立九十周年之际推出红色旅游特辑的主旨。翻开一页页红色地理,重温那些熟悉的地方,看前辈少年们的激情飞扬,以壮今天的青春热血。

韶山、浏阳、郴州、湘西、长沙、常德……

长征,红军涅槃的关键之旅。

湖南成为这场持久的漫漫征途中重要的一站,也是重要的起点,万里长征从此始。从郴州、永州、邵阳、怀化、张家界再到湘西,这一路的红色,让人迷醉,也让人动容。

红六军团、红一方面军(中央红军)、红二六军团都先后在这片江南美丽而富饶的土地上洒下了中国工农红军不朽的热血。

红军不怕远征难,只因为国为民。

桂东:寨前誓师,万里长征从此始

桂东县,寨前圩。

一名村妇正蹲在汶水河畔洗衣服,水声哗哗,微波荡漾……如果不是菜地一侧竖立的那块纪念牌提醒,也许她不会知道,自己脚下踩的这块土地会有什么特殊的意义——那块纪念牌上白底红字写着“工农红军长征先遣队——红六军团庆祝突围胜利誓师西征大会旧址”。

——1934年8月7日下午,红六军团9700多名将士,从江西遂川的横石出发,日夜兼程,英勇战斗,于11日中午抵达桂东寨前圩。

“选择在寨前圩誓师,不是偶然的。”走在寨前圩老街当年红军曾经走过的石板路上,“工农红军在桂东革命活动纪念馆”原馆长肖行和说。

第二次国内革命战争时期,桂东县属湘赣革命根据地的组成部分,红军独立四团,就是以桂东为自己的活动范围的。寨前圩则是井冈山革命根据地的重要游击区和物资补给基地。参加农民协会和农民自卫队的人员很快发展到近万人。

1934年8月12日,红六军团在寨前圩的河滩上,召开了连以上干部参加的庆祝突围胜利、誓师西征的大会。

“这一天,天气格外炎热,部队从各个方向赶来,聚集在寨前圩村边的一个河滩上。干部战士们的衣衫都被汗水浸透了,但每个人的脸上,都流露出突围胜利的喜悦。”

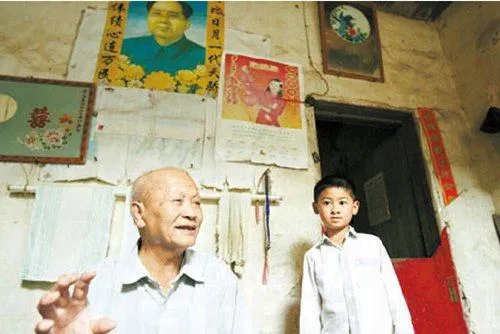

当时只有10来岁的寨前圩居民陈祥文依稀记得当时看到的情景:“开了个誓师大会,河滩上、柿子树下站的都是人。不晓得会上的内容。”

陈祥文所不知道的内容,1996年出版的《红二方面军记实》作了详细的披露:任弼时、萧克、王震、张子意等人,扎着绑腿,穿着草鞋,腰间挂着手枪,一个个精神抖擞地上了讲台。大会开始之后,任弼时首先讲话。他以党中央代表身份,申明了纪律,做了动员,并正式宣布成立红六军团领导机关。萧克、王震也分别讲了话,从不同的角度说明了红六军团西征的目的、意义和面临的艰巨任务。

“那几个人讲话的声音很洪亮,站很远都可以听见,并且不时激起一阵又一阵掌声。当时,大家还喊了很多口号,口号震天,好像有‘红军万岁’、‘胜利属于我们’之类!”陈祥文说:“誓师大会结束后天快黑了,他们连夜离开了寨前圩。”

81岁的新桥村民朱耀煌回忆说,红军离开的当晚,父亲朱百福和叔叔两人为红军带路到沙田,走了20华里,“后来父亲告诉我说,分别时,红军动员他参加红军,父亲考虑到家里有八九口人,需要劳力,便向红军首长说明了情况,红军也就没有挽留他了”。

“但是,红军给我家留了5担谷。10年后即1944年,我大哥被国民党军抓丁,两年后就死在外面,骨头都没有回来。”

通过寨前圩誓师大会,广大指战员认识到,这次突围远征,不单纯是到外线牵制敌人,而且是为了实现极为重要的红军战略大转移。

从1934年8月11日中午到达寨前圩,到8月12日晚离开,红六军团在寨前圩的时间只有短短一天半时间。但这短短的几十个小时,却在中国共产党历史上留下了令人回味无穷的转折性的一笔,因为它迈出了中国工农红军万里长征的第一步。

双牌:血洒阳明山,付出了血的代价

桂东寨前圩誓师后,红六军团千里迂回大湘南。

1934年8月21日清晨,红六军团主力部队进驻新田县城。到8月22日下午撤离,红六军团在新田县城驻扎了两天一夜。

由于连日征战所向披靡,红军所到之处如入无人之境,红六军团首长判断敌人在湘江沿线少有重兵把守。为争取时机,占领新田县城后,红六军团在离县城不远的莲花乡小源村召开了全军团以上干部会议,分析敌情,决定抢渡湘江,然后向新化、溆浦地区前进。

红军开会的地点是村里的小源公祠,又叫“丽正书斋”。当时只有12岁的小源村村民刘祖贵家就住在书斋附近。

“都讲走(过)红军了要躲起来,我人小,不怕,就偷偷地看红军。好多红军从祠堂前过,好多人家里都住了红军,祠堂里也住得有。杀了猪鸭,都花了钱买。有一个人骑了马,个子不高,住在祠堂里。晚上,就在祠堂里开会。”

按照小源会议确定的思路,红六军团于8月21日离开新田,辗转至零陵东南的阳明山地区,准备在那里开展游击战争,建立根据地。但随后马上发现条件不适合,8月26日,红军便离开了阳明山。

红军在阳明山的时间很短,却付出了血的代价。

祁阳县金洞林场白果市乡仁光村位于阳明山东北面。村里有丘田很长,当地人就叫它长田。长田边的山上,有一座红军墓。那里面埋着9位红六军团烈士的遗骨。

“死得惨啊!”村支书唐厚富虽然没有见到当时的情景,但上辈人的描述在他的心里一直挥之不去。

“有11个掉队的红军伤员,两个被枪打死,另外9个被80多个反动团丁团团围住,用梭镖乱枪刺死。唉……后来还是一个烧木炭的瑶族同胞叫李天龙的,偷偷把这9个红军的遗体搬到一个炭窑里埋掉了。9个人都是江西的,一个姓黄的是排长,有一个人姓李,一个姓张,一个姓赵,不晓得他们的名字。另外几个人,连姓什么都不知道了。”

后来,当地群众在埋葬9个红军的地方栽了11棵树,纪念这些死难的红军。如今,这些树也有几层楼高了。担任乡中心小学校长已经20多年的雷社春,每年都要带领学生到这里来为红军扫墓。

今年上半年,乡里把路修到了红军墓前不远的地方,“碧丽斯”台风一来,路被洪水冲了个七零八落,就没有带学生们来扫墓了。

城步:枪声,又是枪声

“横亘百余里,环绕百余峰。”“抬眼四望,唯见茅草遍地;侧耳细听,不闻鸟叫虫鸣。”这是200多年前《城步县志》对“八十里大南山”的描述。

1934年9月8日,红六军团从广西翻越湘桂交界的深山老林进入城步。过南山时,一位红军将领看到眼前那漫山遍野又肥又嫩的青草,许下一个愿望:等到革命胜利后,一定要在南山办个大牧场,让全国人民吃到南山的牛奶,穿上南山的羊毛。

这位红军将领,就是红六军团政委王震。建国后他担任国家农垦部部长时,亲自在南山办起了南方最大的现代化山地牧场———南山牧场。

但红军当时最大的任务就是尽快冲破敌人的围追堵截,去和红三军会师。一路上除了打仗还是打仗,耳边响起的除了枪声还是枪声。

莲花桥坐落在城步苗族自治县丹口镇下团村。

1934年9月9日,红六军团将士突破国民党军设在城步横水界的四道防御工事。9月11日,红六军团召开动员大会,准备在绥宁以东地区展开兵力,侧击由城步向绥宁方向前进的敌军,并安排第五十一团为后卫,掩护军团主力西进。

下午4时左右,三营营长周仁杰(1955年被授予中将军衔,任海军副司令员)带领的一个侦察连和两个机枪连在莲花桥头与两个团的追击敌人发生遭遇战。

正在得胜之际,12日早晨,根据军团首长指示,周仁杰率部撤出战斗。

莲花桥,又名天心桥,始建于明朝威化年间,系石墩木质风雨桥。桥南是一片开阔的稻田;桥北不远处是大山,山与桥中间有条土路通向山外。

1972年,大火把木质结构的莲花桥烧毁。1987年,根据周仁杰的建议,当地政府重修了莲花桥,不过已经由原来的5孔木桥变成了现在的两孔水泥桥。原来顺着山崖蜿蜒而行的山道,也已经被宽敞的马路取代。

远山吐翠,稻田青翠,一派和谐宁静。

桑植:最后一支踏上长征的红军

来到桑植县,看到听到的都是与贺龙有关的故事。

1916年,年仅20岁的贺龙带领贺勋臣、王占彪等21名青年,以菜刀为武器攻入了桑植芭茅溪的反动盐局,谱写了“两把菜刀闹革命”的传奇。

12年后的1928年,根据党中央的指示,贺龙带着8个人、4支手枪,携一本《共产党宣言》回到家乡,开辟革命根据地。当时,人口不足10万的桑植,竟有1万多人参加红军。

距离桑植县城15公里的刘家坪,青山环抱,一栋栋吊脚楼在绿树红花掩映中,显得宁静而淡定。

76年前,有一支抱着救国救民信念的部队从这里出发,历尽千难万险,最终与红一方面军、红四方面军在陕北会师。

在刘家坪村北的龙堰峪组,有一栋坐北朝南的吊脚楼,这里便是红二、六军团指挥部旧址。桑植县原党史研究室主任曹开胜给我们讲起那个关键的决定:1935年11月,红二、六军团在刘家坪召开联席会议,认为继续坚持在湘鄂川黔根据地内进行反“围剿”斗争,有被敌人消灭的危险,决定坚决突围,争取在黔东石阡、镇远、黄平地区创建新的根据地。

刘家坪会议确定了红二、六军团战略转移的方针,从而完成了指导思想上从战略防御向战略转移的转变。

“这栋吊脚楼的真正主人是地主刘金星。贺老总原本是来请他加入红军的,可他却跑到山上不肯露面,于是房子就成了红军指挥部,”吊脚楼的老主人钟高云说。

革命胜利后,自己的父亲钟为宜属于无田无屋无家产的贫雇农,政府就将吊脚楼的左边两间房子分给了他们。“我一家可高兴了,那可是贺龙住过的房子啊!”钟高云说。

1976年,由政府拨款为住在吊脚楼的几户人家修建房屋,钟高云也搬出来了,吊脚楼从此成为了纪念馆。

1935年11月19日,红二、六军团冲破敌军140个团兵力的围追堵截,就是从这里出发开始了长征。这也是最后一支踏上长征路的主力红军。

这是令人为之动容的一幕——

“我们在根据地坚持了一年的斗争,人民支援红军尽了最大的努力。可是,这里山多、田少,加上敌人烧杀,养不了我们这么多的红军喽!所以,我们要从内线转到外线,打到敌人后方去,打到抗日第一线去!”1935年11月19日清晨,在红二军团的誓师大会上,贺龙用简短的话语解释了战略转移的原因。

来到贺龙当年喊话的地方,远处群山叠翠,山下稻田绿意盎然。“那天傍晚,乡亲们都出来送别红军。有的提着包谷酒,有的拿着糯米粑粑,有的腋下还夹着刚赶制出来的布鞋……”这个情景在桑植被不断地传说着。

红二、六军团在长征路上与红32军合编为红二方面军。3个月后,他们与红一方面军会师时,出发时1.7万人的部队仍有1.3万,是主力红军中损失最少的部队。毛泽东称赞道:“你们1万人,走过来还是1万人,没有蚀本,是个了不起的奇迹!”