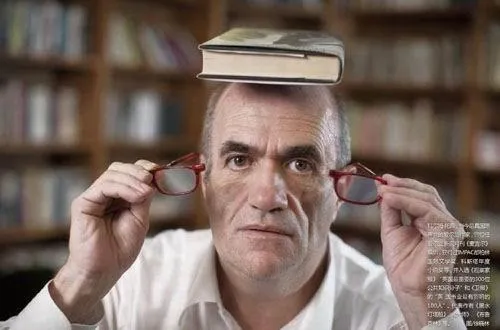

科尔姆•托宾 在故土与他乡都成为异乡人

2011-12-29 00:00:00李乃清

南方人物周刊 2011年37期

“房间”空荡荡的,没什么家具;一束游移的光,顶上投影“飘”云,构成整个舞台;在这里,只有“圣母玛利亚”一个角色——“你说,我是谁?”

10月初,科尔姆•托宾(Colm Tóibín)的新作《见证》(Testament)亮相“都柏林戏剧节”,首演便引发热议。在此前,人们几乎找不到关于该剧的介绍,因为报道拟的标题太“离经叛道”——“圣母玛利亚首次讲述她自己的故事”。

剧中的玛利亚,流离失所,被迫在以弗所(《圣经》中多次提到的古希腊小亚细亚西岸的贸易城市)漂泊,终日沉浸在回忆中,将儿子耶稣受难前各个事件拼接起来。作为历史叙述者,她却满腹狐疑,指认耶稣的门徒是一群不称职的穷鬼;她想不明白为何传道者将她愉悦的受孕过程说成无瑕的圣灵感孕;道出真相做见证时,她频频引用古希腊的神话……

在托宾的转译下,几个世纪以来受人敬拜的圣母,却成了一个需要救助的可怜女人,甚至祈望于古希腊“贞操女神”阿耳忒弥斯。在一连串“冗长”祷词中,托宾用“诗意的语言,穿引历史和哲思”,向观众展现古老的众神,更以“大胆幻想和虚构”挑战传统,瓦解了人类的信仰体系。他开玩笑道,戏剧公演后,“我可能会被爱尔兰天主教徒追杀。”

“出柜”的《大师》

“他喜欢女人,也喜欢男人,他爱家人,但有时也渴望离开,他的内心对我来说是一个谜”,18岁那年,托宾读着小说《贵妇肖像》,沉浸于美国作家亨利•詹姆斯锐敏丰富的内心世界,“他的内向、沉默、孤独、自省非常吸引我,有时候我也会有这样一种状态。”

2004年,托宾以长篇小说《大师》向詹姆斯致敬,这部被约翰•厄普代克誉为“从故纸堆上唱出新调的杰作”,为他赢得了2006年度IMPAC都柏林国际文学奖、法国最佳外国小说奖、《洛杉矶时报》年度小说奖等荣誉。

1955年,托宾生于爱尔兰东南部一个支持独立运动的家庭。人们难以想象,成长于“革命”环境的托宾,经历了共和军把爱尔兰搅得一塌糊涂的年代,却能写出上上个世纪末如此沉静优雅且极富油画感的一部小说。“文学的迷人之处正在于它是一种穿越的形式,你从自己的国籍、家庭、背景当中移出来,进入另一个人的灵魂。虽然詹姆斯生活在一百多年前的美国,但我和他可以产生情感上的共鸣。实际上,作家原本的生活非常乏味,令人困顿,因为你始终在写字,因此想象就成为了一种生活方式,人的头脑不是一座监狱,而是一个开阔的空间,如果你展开想象,男人可变成女人,爱尔兰人可变成美国人,这就是文学的魅力。”

《大师》中,托宾很隐晦地描写了詹姆斯焦虑的性倾向问题,而他本人也是英语文学界少数几个“出柜”的作家,“我小时候教会权力很大,承认同志身份是个问题,会令家人担忧,成长过程中我也曾有过一段黑暗期,所有同志都在地下活动,当时甚至没有‘同性恋’这个说法。但在过去二三十年里,爱尔兰天主教会的权威已彻底消失,社会更加自由开放,因此我选择公开自己的身份。”

自1990年发表处女作《南方》以来,托宾已出版6部长篇小说、2部短篇小说集、1部戏剧和多部游记、散文集等非虚构作品。他的文笔恬淡内敛,被誉为“英语文学中的语言大师”,在其作品中,常常涉及个人身份与性取向的探索与坚持。早年创作的《夜的故事》(1996)与《黑水灯塔船》(1999)都是涉及“男同性恋”的作品,但他并未将同性恋作为故事主体,他认为那只是背景,“爱”与“失去”才是前景。

“如果你写一个故事,‘他们彼此相爱’,然后你会发现,故事在哪里?没有故事!所以,单纯说爱就没有好故事,然后呢?你加入爱的‘失去’,谁?何时?怎么搞的?故事就诞生了!所以,面对真实生活,我们需要爱,但到了小说中,我们需要那些‘失去’和‘错过’。你想,起初,亚当和夏娃彼此相爱,快乐地生活在一起,但若是那样,就没有《创世记》了。”

《布鲁克林》的“异乡人”

三度入围布克奖的托宾,去年凭借长篇小说《布鲁克林》摘得科斯塔年度小说奖。

创作灵感来自他漂泊美国后某个清晨的记忆。“四十多年前,我偶尔听家人讲起过这个小故事:镇上一个女人去了布鲁克林,没有结婚,后来又回来了。这事让我印象深刻,后来我自己也去了美国,早晨醒来觉得特别陌生,就想起她。”

《布鲁克林》讲述了土生土长的小镇女孩随着爱尔兰移民潮落脚纽约的故事,《纽约客》的评价称:“透过女主人公艾丽丝小心翼翼的眼睛,即便布鲁克林最老套的日常活动都带上一种微妙的陌生感。在这部以漂泊他乡为主题的小说中,托宾摒弃夸耀与感伤的情绪,让我们重新领悟到:漂泊他乡,就会在故土与他乡都成为异乡人。”

在托宾的小说中,爱尔兰社会和移居他乡者的生活是又一大主题。“十多年前,爱尔兰开始出现很多移民,包括尼日利亚人、中国人、东欧人,于是我开始观察街上行走的外国人。到了圣诞节,爱尔兰人从世界各地飞回来,都跟家人聚一起,但只有中国人还在超市里工作。春节的时候,爱尔兰人则根本不知道这样一个节日。如果你问一个外国人最喜欢爱尔兰哪一点,他们通常回答不上来,他们本质上已经丢失了两个国家,因为他们已经离开自己的国家,又没像本地人那样真正体验过爱尔兰的生活。”

在爱尔兰,托宾有两个家,一个是在都柏林的4层小屋,另一个则是他5年前在威克斯福德自己建造的房子,此外他还常在西班牙巴塞罗那的公寓住上一段时间。“关于都柏林我写得很少,巴塞罗那对我而言,色彩纯净,有种纯粹的快乐,这是一座经历了诸多变化的城市,有着丰富的文化生活,而且气候温和,即使在12月份,你也可以看到大太阳。”

在离家很远的地方,“异乡人”托宾坚持创作,《布鲁克林》就是他在斯坦福大学任教时写的。如今,他每年都会在纽约呆3个月,“我不会把纽约和世界的文化中心这些联系在一起,尽管它在许多摄影作品中给人留下繁华的印象,就像你们的浦东,但我从未感受到那些,布鲁克林是个很难生存的地方,在那里你很孤独,而且冬天寒冷无比。纽约很适合工作,但除此之外没什么可做的,实际上,每到星期一早上,很多人都不愿起床。”

《母与子》,《空荡荡的家》

这首歌与其他许多歌一样,是关于单相思的,但它不同的是痛苦渐增,很快成了一支背叛的歌……她唱着“她的爱带走了北,她的爱带走了南,她的爱带走了东,她的爱带走了西”,他发觉大家都看着她。她又低下了头,最后一句几乎是用说白:她的爱带走了上帝。

在杭州,托宾题为《沉默与短篇小说》的演讲期间,一位中国读者上台朗诵了《母与子》中这篇《一首歌》,念着念着,她哽咽了,“这个故事最让我感动的就是这句话”,她又重复了一遍,“她的爱带走了上帝”,念完她哭了起来。

“《一首歌》的创作源于真实事件,当时我正和朋友们坐在爱尔兰的一个酒吧里,我们透过玻璃窗看见某人走过来,我们正在谈论这人多年来都没见过自己的儿子,现在这个儿子已是著名音乐家了。那一夜,我们看着这儿子演奏,但他并不知道他的父亲此刻正看着他。在小说里我将这个素材改成母与子的关系:母亲走进酒吧,儿子认出了母亲,但母亲并没认出儿子,因为她离家时儿子还只是个小男孩,如今母亲在那高歌,儿子则在旁边看着……两人在这一瞬间交汇,他是不是应该上前和母亲相认?但在我的故事里,儿子什么事都没做,演出结束,他坐回车里,故事就这样结束了。”

托宾笔下的人物,常常陷入沉默、隐忍、克制的状态。“亨利•詹姆斯曾在《贵妇肖像》序言中说,当她深夜独自一人的那几个小时,更多事情在发生;海明威的那些字句中,也蕴藏了很多道不尽的深意。我写的是两人之间其中一人的沉默,你会发现,人们压抑情感,无法表达或不愿表达期间的戏剧过程,通常‘没什么可说’有更大的力量,读者将从沉默中取得这种戏剧性。如果你想拿戏剧性做文章,故事可能会失败,比如母子团聚之类的结尾。实际上,我是在节制情感的过程中让情绪自如流动,故事正是在这个接近戏剧性和淘汰戏剧性之间发生的,这个例子说明了现实如何进入我的虚构作品中。”

去年,托宾出版了第二本短篇小说集《空荡荡的家》,书中几个小故事蕴藏了众多温柔的惊喜,他笔下那些背负历史、漂泊不定的人物,心底充满了未曾言说的渴望:在巴塞罗那街角贩卖电话卡的巴基斯坦人马利克和阿布多,挤在8人合住的房间,在夜色浓重的海边漫步,寻找着某种游移不定的慰藉;从都柏林飞往加州后,孑然一身的弗朗西丝选择了一份节奏令人难以承受的道具布景师工作,一次意外的故地重游,她遇到了一个女人,并在她的引领下再次检验自己所失去的情感……

“长篇小说常常描述中产阶级的生活,短篇小说则倾向于那些没有权势的小人物,因为他们的生活选择很少。在美国,短篇小说的高手都在南方而不是纽约,莫泊桑写的也都是穷人的故事。长篇小说和短篇小说的区别好比交响乐和歌曲,长篇小说可以把所有行动和戏剧性都融入其中,就像交响乐里的各种变调,短篇小说则更像一支歌曲,所有情感其实你都是在一个单独的瞬间捕捉到,你不断积累情感的动量,直到最后达到高潮。”

几次上海之行,托宾说他最大的收获是买了两幅吴冠中的黑白版画,中国传统绘画中的“留白”与他的小说美学颇为相通。“对我而言,小说就是一个描摹人物的纯粹空间,就像我所喜欢的吴冠中的版画,很简洁,也很抽象,但蕴藏着他的态度和观点。”

那些男同性的爱

人物周刊:2002年你出版了《黑暗时代的爱:从王尔德到阿莫多瓦的男同性爱》,能否谈谈你所认知的爱尔兰前辈作家王尔德?

托宾:王尔德是土生土长的爱尔兰人,作为剧作家,你需要优秀的演员班子、戏院和大量观众,而这一切在19世纪末期的爱尔兰都不存在,所以你要去伦敦那样的繁荣都市。王尔德把自己看作局外人,经他发出的英语的声音就变得非常滑稽,有一种陌生化的奇异的感觉,他说话像英国人,但他是个地道的爱尔兰人。他的戏剧很棒,讥诮很到位,他嘲笑那些英国人以及他们的口音、习惯,尤其是那些阶级。王尔德曾经因为同性恋被判刑,这是120年前的事了,早已成为历史,这件事其实很复杂。现在变化很快,特别是1970年代以后,改变很大。

人物周刊:你怎么评价电影大师阿莫多瓦的人和作品?

托宾:我采访过阿莫多瓦,他是我朋友,我们有空会通电话。我和他打网球,他出手很硬,有些人打球讲究姿势,比较时髦,他可不是,样子还有些笨重。他很好,也很有趣,非常努力工作,几乎所有活儿都是一个人亲力亲为,写剧本、导演、宣传,非常了不起。

我喜欢那部《崩溃边缘的女人》,我喜欢他营造的那种风格、那种色彩、那种疯狂、那种神秘感,也许他是那一代最后一位伟大的欧洲电影导演。你知道吗?涉足电影前,他的工作很有意思,在马德里,你可以改换原先又黑又破的老式电话机的颜色,他的工作就是上门拿走旧电话机,给对方签单,然后提供各种颜色,所以,他几乎认识马德里所有的女人,而且对色彩特别敏感。你知道,男人才不会管电话机的颜色,只有女人才注意这样的细节,所以他早年的这份工作很棒!

从记者到作家

人物周刊:说说你在巴塞罗那的生活?

托宾:我当时20岁,是个语言老师。因为佛朗哥的独裁政府快不行了,每个人都准备好了,70年代的巴塞罗那是疯狂的、野性的,不只是嗑药、性爱、摇滚,也有高雅音乐,歌剧、古典乐的繁荣,人们对政治和整个发展趋势很热衷,不只是文化蓬勃,各方面都很活跃,每个人都很High。周末我参加各种音乐会,贝多芬、西贝柳斯、巴赫,也常去看绘画和摄影展,毕加索、米罗……当然也喝很多酒,确实很享受,因为年轻,什么都可以做。

作为一个外乡人,有时也会觉得孤独,啊,我不属于这里,但这种感觉转瞬即逝,很快大家都聚到派对中。有趣的是,英美人不懂加泰罗尼亚,他们认为这和西班牙没区别,但我知道加泰罗尼亚的特别之处,这地方不像西班牙,更像日耳曼和瑞士,我从一开始就能感受认识到这种区别,这多少有点像爱尔兰的情况,为了深入当地生活,我不仅学西班牙语,也学加泰罗尼亚语。

人物周刊:你曾在新闻行业闯荡多年,能否介绍下1994年出版的两部游记:《低贱血统:爱尔兰边境徒步行》和《十字架:天主教欧洲之旅》?

托宾:《低贱血统》是关于我1986年徒步沿爱尔兰边境行走的记录,当时很危险,到处是军队,有点像朝韩的状况。有时候,你很难区分边境,可能误入英国境内,英军会说,你来这里干什么?那次冒险中,我有张地图,但绘制很糟糕,不过当你走错时,它也就成了借口。

《十字架》的游历是在1990年柏林墙倒塌后,我从罗马尼亚首都布加勒斯特,途经布达佩斯、布拉格、华沙,直走到波兰的格但斯克(北部沿海港市),我印象特别深刻的是波兰,让我想到当年的加泰罗尼亚。我看到了十字架,我发现,联合欧洲的一样东西就是天主教,从波兰、立陶宛到克罗地亚,战争期间,我曾去过克罗地亚、斯洛伐克。瓦解社会主义的是天主教,宗教力量重新起来,周日人们回到教堂做弥撒。我又去了西班牙、苏格兰、意大利、法国和德国,采访当地的人,描述我所遇见的,我还经常跟随那些主教进行报道。

人物周刊:推荐一位你欣赏的爱尔兰当代作家?

托宾:当我开始写作时,深受约翰•麦克葛汉(John McGahern)的影响,他是个小学教师,早年出过一本书,写得非常好。当他出第二本书时,由于他娶的女孩不是天主教徒,这本书就被禁了,为此他还丢了教职。约翰后来去了英国,多年后回到爱尔兰,他已是赫赫有名的大作家了。直到2006年去世前,他一直住在一个偏远的地区,读书写书,不问政治,在我心中,他代表着作家应有的一种纯粹的生活。

“爱”很大,“我”很小

人物周刊:你对婚姻有何看法?

托宾:在杭州,一个14岁小男孩向我提问怎么看待婚姻,让在座的老师们抓狂。因为他才14岁,年纪太小,我当然得慎重回答,我就说,婚姻当然很重要,然后说了些积极美好的方面。

纵观历史,人们总是倾向合二为一,你可以看到,3或4个人无法在一段关系中长存,我很少看到4个人在一起,3人或许还可以维系短暂的一个时期,但2是人们通常所倾向和选择的,就像我们都有一双眼睛,人们本能地希望成双成对。

人物周刊:如何区分欲望与爱?

托宾:我不知道,“爱”是一个很大的字眼。当我很小的时候,人们教育我,上帝爱你,“上帝”是个很大的字眼,“爱”是一个很大的字眼,“你”却只是一个小小的我,但“欲望”倒是个简单的词。也许,那就是小说生存的空间,在爱和欲望之间。

人物周刊:你的小说善于描摹人物心底潜在的诉求,为何有这份自信去游刃有余于主人公的内心世界?

托宾:哦,我认为恰恰相反,是我的不自信,如果你很自信,就会有嘲讽的冲动,但若你没有这份自信,看不到大局,你会执着于那些细节,试图将它们描摹出来。

对于那些习惯读冒险小说的读者,他们需要冲击和刺激,但我的小说没法提供这些。在我们生活中最重要的事是,能够阅读别人,那就解释了爱是什么,欲望不是什么。如果我爱你,我要读懂你,阅读是生活的基础。