来信

刑辩之困也是法治之困

刑辩律师目前遭遇的困局,其实就是中国法治社会蹒跚行进的一个缩影,是人治体系巍然屹立的一个写照。

李庄案或许只是个案,但个案却具有普遍性意义。多少年后,也许我们可以知道诸多幕前幕后的故事,但朱明勇“在刀尖上跳舞”而不得不离家出走、自我放逐的经历,却让我们心头蒙上阴影,难道,中国特色的社会主义民主法治建设之路,也非要绕一个大弯不可?

改革开放30年,法制恢复和建构过程中,律师业务上的这顶皇冠,据说从未像现在这样黯淡,有志于此的刑辩同道们,甚至感到了寒意。与人的自由和生命相关的神圣职业,竟随时有首当其冲的威胁,这究竟是进步还是倒退?!

剑悬306条,让每位刑辩律师如剑在背,伪证罪阴霾不散,何以让刑辩律师为维护人的生命畅所欲言?一言以蔽之,刑辩之困,其实就是法治之困!

杨锦麟(资深媒体人,香港卫视执行台长)

几点更正

贵刊记者彭淑关于我的专访稿完成后曾传邮件给我审核,因我出国在外,未能及时看到,以致有些说法与事实不符。所以再借贵刊版面更正,向可能误伤到的朋友表示歉意。

一、稿件提到我投给《长江文艺》的第一篇小说写我叔叔,当年以为自己为拯救老百姓干了一辈子,到老却成了反革命。一位“马列主义老太太”当着我的面说稿子情绪不对,调子暗淡。

并没有这回事。我叔叔没有“到老却成了反革命”,更没有所谓“马列主义老太太”当着我面说那类话。

二、提到1982年我向《长江文艺》投了《“大篷车”上》,再次提到“老太太”认为稿子不好。

也没有这样的事。该稿19nhh6vBR5YSVu3Jv5W64Qvg==81年寄给《长江文艺》。责编是李文老师。她是非常负责的老编辑,对我也非常友好。我开始写小说也是因她给我写约稿信。

三、提到一个“湖北作家圈盛传的故事”:一次会上有人说,“池莉先是女人,后是作家;方方却先是作家,后是女人。”“正在做笔记的方方把笔一搁,沉下脸来问,‘这话谁说的?’”

绝对没有这样的事。如真有传言,也是误传。我本人一向认为:女人女人,有人是先女后人,而我是先人后女。我也信奉我首先是作家,然后才是女作家。要真有如此说法,我不会反对。另外我不会在这种会上做笔记,也不会沉下脸来质问发言者。

四、提到我当选湖北作协主席却不驻会,因而没有相应待遇,并说我因为不喜欢党组的一些人不愿写入党申请书,因而不能参加党组会。

不当驻会主席,是我个人的选择。待遇和自由之间,我选择了后者,这样才能保证写作时间。的确有老同志建议我写入党申请书,以便进入党组参与决定作协事务。我没有同意,原因不是“不喜欢里面有些人”,而是我一向为人散漫,不愿参加任何党派组织。作协很多会都通知过我,我大多没去参加,全作协同志都知道并且默许和体谅我。

方方

今生缘

本刊记者 卫毅

谭卓去世两年了。新闻里连绵不断的死亡逐渐掩盖了我们对他的记忆。这个在“70码事件”中被撞死的年轻人,有了自己的弟弟。谭卓的妈妈以52岁的年龄,生下了一个儿子,取名谭琛。

“这就是人生,时间逝去,人总要活下去。”谭卓的爸爸谭跃说。两年前,我在杭州采访时,他说:“就这么一个儿子,有个儿子,人生才有寄托。”

在所有的采访对象中,最让我难受的是失去自己惟一孩子的父母。他们已经做好准备,余生都将被“如何活下去”这样的问题所困扰。新生的孩子给了他们意外的慰藉。

这种状况今年遇到了两次。另一次是四川地震3周年回访时,联系一位3年前采访过的失去独女的父亲,40岁的他和妻子又有了一个孩子。他说,看到和女儿一样大的孩子时,“我就想她了。”

在采访中,记者经常会遇到处于悲伤中的采访对象,怎么办?我个人觉得,理解他们的悲伤是最重要的,而不是对他们说,请不要悲伤。最好的和最坏的都会过去,但记忆很难过去。

两位父亲打动我的是他们在谈到儿女时,对于已逝亲人往日相聚时光的无限珍惜。有时候我会想,生命真是奇妙,我们血管里带着各种积淀了千万年的血液,在这一历史时段内,流到此处,成为自己,遇到父母、亲戚、朋友和朝思暮想的人。这是经过多少次草木枯荣,潮汐涨落,才得以邂逅的缘分。

每到年底,杂志社会让记者写自己这一年的感受。我曾经在这个板块里写了自己在2008年遇到的死与生。后来发现,那只是个开头。生生死死、缘起缘灭的事情每时每刻都在发生。做记者的好处和坏处几乎是一样的,能够亲临现场,目睹更多人的人生,感受更为真切。时光流逝不歇,而这些感受会留下,成为自身的一部分。

对抗

本刊记者 杨潇

我们在埃及的翻译M,1988年出生,极聪明的小伙子,采访中好几次遇到需要紧急协调的情况,都靠他才涉险过关。某日,军队最高委员会(SCAF)和青年代表举行对话,礼堂禁止摄像机进入,但因为管理混乱,我们居然莫名其妙就进去了,还全程拍摄。出门时被士兵拦住,M赶紧过来和对方套近乎,解释我们报道埃及,是为了告诉中国人这里是安全的,可以来旅游。士兵继续问:他们会不会报道埃及不好的东西?“有我把关呢!如果有负面的东西,我不会让他们播出的。”他反应很快。但多数时候,他也是个讲原则的小伙子。

不工作的时候,他似乎永远和各种朋友呆在一起,抽水烟、看足球,或者在尼罗河边某个角落集体嗑大麻——这玩意在埃及很容易搞到。这帮年轻人比我想象的要西化得多,M永远T恤牛仔裤,出门必喷香水。他有很多外国朋友,有一次邀请我们参加的派对就全是美国人。和背英语单词长大的中国人不同,M词汇量不大,但口语却流利,三两句就把一个纽约来的女孩逗得直乐。我从没见过他祷告,更不说一天5次。

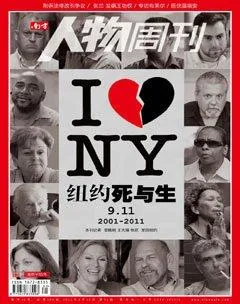

正是有了这些铺垫,当我听说他佩服本•拉登时才吃了一惊。他说,拉登了不起,“喜欢他(和西方)的对抗”。“那你怎么看‘9•11’?”“我不喜欢他做的‘9•11’,因为那些老百姓没有做错事情,错的是他们的领导,所以应该去找他们报复。”

最近读英国前首相布莱尔的自传,他谈及自己在‘9•11’后的一些误判,比如认为极端主义者只是不具代表性的一小撮,但现在他发现,没错,恐怖分子很少,但很多谴责恐怖分子的人,却也认同他们的某些世界观,“这一群人一直延伸到了光谱的中间位置。”布莱尔说的是伊斯兰世界,我觉得,在其他好些地方,也是这样。