王者之路

2011-12-29 00:00:00三土明光

轻兵器 2011年16期

上期回顾

诞生于1911年的柯尔特M1911自动手枪如今已是“百年长者”,该枪的结构设计堪称经典,对后世同类武器的发展起到了深远的影响,不过,柯尔特M1911自动手枪的诞生不是一蹴而就的,其经历了一个不断探索的漫长过程。本文第一部分介绍了该枪的相关背景及其诞生前出现的3支手枪——M1900、M1902、M1905。第二部分将继续呈现另外3支手枪——M1907、M1909、M1910手枪的情况,以及柯尔特M1911自动手枪的出世和投入一战时的状况——

百炼成刚:

M1911的诞生之路(续)

不断改进的M1907

M1905自动手枪推出后,柯尔特公司针对军械司提出的要求进一步进行细节设计改进,其中最主要的两项是膛内有弹指示器和自动保险装置。该公司的设计师詹姆斯·彼尔德(James Peard)在1908年6月23日获得了编号为891438的膛内有弹指示器专利,该专利在弹膛后部偏左上方位置的套筒上加工了一个方槽,内装可以旋转的指示片,指示片与套筒表面齐平。当弹膛内装有枪弹时,弹壳底缘顶住指示片下端,使指示片尾部翘起并突出套筒表面,以提醒射手膛内有弹,夜间也能够通过触摸进行判断。另一位设计师乔治·坦斯利(George Tansley)在同一天获得了关于新型握把自动保险机构的第891510号专利,其专利核心包括两部分:一是在手枪击针的下方设计了一个保险杠杆和保险杠杆簧,击针上设计有一个保险缺口,保险杠杆前部受到保险杠杆簧的作用始终上抬,其头部进入保险缺口,限制住击针,即使受到击锤打击或者跌落震动也无法前移并击发枪弹。二是在握把后部设计了一个可旋转的小型握把保险杠杆,握紧握把时手的虎口位置压下该杠杆,这时握把保险头部上抬,顶起保险杠杆的尾部,使保险杠杆头部下降,不再阻挡其上方的击针,此时才能击发枪弹;如果虎口松开,握把保险复位,保险杠杆会挡住击针,以此形成自动保险。

1909年4月6日,柯尔特公司一位名叫卡尔·艾比茨(Carl Ehbets)的技术人员又设计出一种自动保险机构,且获得了专利,专利号为917732。该设计也是握把自动保险,但击针改用一个竖直的圆轴锁住。其握把保险偏向握把的右侧,在击针后部右侧装有一个竖直的保险轴,与击针后部的缺口配合,以此限制住击针前移,当握紧握把时,握把保险头部会向上抬起,顶起保险轴,解除对击针的限制。这一设计的原理与现代手枪的击针自动保险基本相同,不同的是前者是由握把保险控制,而后者则是由发射机构控制。总体来说,艾比茨的设计思路还是相当超前的。不过,该专利诞生较晚,因此柯尔特公司对M1905的改进采用的是前述设计。

此外,改进型在握把左下方增加了方框形的保险带环,抛壳窗前部增加了一个缺口,以提高抛壳可靠性,同时改用了体型较大、更容易扳动的击锤。经过这些改进,柯尔特公司的新样枪已经与M1905有了较大区别,因此将其命名为M1907军用自动手枪。

第一支M1907于1907年9月被制造出来,随后立即递交给军械司进行测试,批量生产在同年10月中旬或11月初开始。不过M1907的实际产量只有207支,相当稀少,所以保存到今天的都是价值连城的收藏品。

尽管M1907在测试中表现出的总体性能良好,精度也不错,但还是出现了较多的故障,比如因阻铁头部热处理欠佳造成使用中断裂;射手有时紧握握把保险即会造成击发;击针容易断裂;抛壳动作不良等。随后,柯尔特公司对M1907自动手枪进行改进,改良之处包括:适当加大抛壳窗尺寸、使用新设计的击锤,并且握把保险也经过了修改完善,即使手枪以击锤向下的姿态跌落时也不会走火。

M1909与M1910的短暂过渡

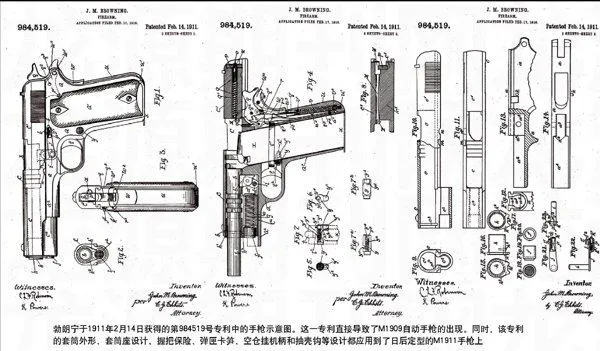

在1910年初提出的一份报告中,军械司认为改进后的柯尔特M1907使用情况良好,但还不够完善。柯尔特公司在认真研究了报告中提到的问题后,决定在M1907的基础上研制一种新型自动手枪,以满足军队的需求。此时勃朗宁已经从FN公司归来,为新型自动手枪带来了他最新的天才构思。他的新设计中最大的变化就是取消了枪管上的双铰链结构,枪管前部仅采用与套筒前端的枪口帽配合的方式,套筒前部端面也设计成了“8”字形,大大提高了套筒的安全性。另一处改进是空仓挂机柄由上下滑动式改为杠杆旋转式,更便于操作,同时空仓挂机柄轴起到了枪管铰链轴的作用,实现了一件多用。此外,新设计了按钮式弹匣卡笋,替代了位于弹匣后部的旧式卡笋,满足了快速更换弹匣的要求。握把背部、击锤形状以及套筒防滑纹等细节均有所改进,膛内有弹指示器也最终被取消了。这种被称为M1909的新枪于1910年2月开始生产,1911年2月14日获得专利,专利号为984519。正是这一专利的获批,为M1911的正式诞生铺平了道路。M1909一共制造了51支样枪,目前这些样枪保留下来的数量很少,相当罕见,在收藏市场上极受欢迎。

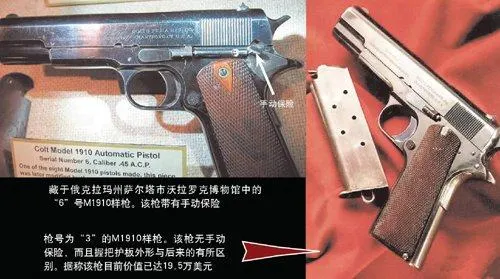

在对新产品测试后,勃朗宁再次对M1909进行了修改,于1910年7月推出了M1910自动手枪,其外观已经非常接近日后正式定型的M1911。与M1909相比,M1910最大的变化体现在握把上,M1910的握把与枪管轴线夹角更大,握持时的指向性更好。另外,将握把保险和击锤簧座进行改良,简化了这一部分的加工,同时便于装配,保险带环也改到了握把底部,弹匣底部也增设了保险带环。而从第6号样枪开始,又在握把左后侧增加了手动保险,取消了原套筒座右侧的击锤轴、阻铁轴和握把保险轴的固定簧片,以手动保险轴兼做握把保险轴,击锤轴和阻铁轴都设计成一端略大的式样,只能从手动保险一侧插入套筒座,同时被手动保险限制住,因而不会松动掉落。M1910共制造了11支,其中5、6号这两支过渡时期的样枪现藏于美国俄克拉玛州萨尔塔市的沃拉罗克博物馆,其余的都在私人藏家手中,目前其转让价格均已达到数万美元之巨。

M1911最终定型

为保障新出品的自动手枪性能优良,勃朗宁专程前往柯尔特公司位于哈德福德的兵工厂亲自监督制造样枪的每一个零部件,确保它们都能达到设计要求。新制造的M1910于1911年3月3日再次提交给军械司。在严酷的测试中,每一支手枪都被要求进行6000发枪弹的耐久性试验,每射击100发,可以有5分钟的冷却时间;每射击1000发,可以将手枪分解并进行简单的擦拭维护。射击完6000发枪弹后,还需要继续进行极端测试和非正常弹药测试,前者包括污染物测试和耐锈蚀测试,后者则是指用外形和装药量略有误差的枪弹进行射击。这一次,由勃朗宁亲自改进设计并且监督制造的样枪大获全胜,征服了所有参试人员。1911年3月20日,军械司出具了一份测试报告,声称“有理由相信柯尔特公司设计的自动手枪是最好的,因为它更耐用、更可靠,当有零件损坏时,也更容易更换,并且射击精度也较好”。9天之后,也就是1911年的3月29日,由勃朗宁最终完成设计、柯尔特公司生产的新型0.45英寸口径自动手枪被美军选定为制式军用手枪,命名为美军M1911自动手枪,并于次年4月开始正式装备部队——一代名垂史册的自动手枪由此诞生。

正式定型的M1911手枪的外观和结构基本与M1910相同,但将木质握把护板进行了重新设计,将其尺寸加大,网格状防滑纹加深。该枪从1912年1月起持续生产到1923年3月4日,直到被改进型M1911A1手枪所取代。

M1911采用枪管短后坐式自动原理,枪管偏移式闭锁方式,外露回转式击锤发射机构,由7发可拆卸弹匣供弹,设有不到位保险、手动保险和握把自动保险,采用片状准星和U形缺口照门。全枪除握把护板用胡桃木制造外,其余均系钢质,而且所有外露的零部件表面均经过高亮抛光和发蓝处理,外观非常漂亮。该枪全枪长216mm,枪管长127mm,全枪质量1.08kg。

1912年7月3日,美国海军也开始正式装备这种手枪,称为海军型的M1911在套筒右侧刻有“MODEL OF 1911. U.S.NAVY”的铭文,其生产一直持续到1915年5月3日,共生产了15075支。而陆军型M1911则总共生产了578473支。除了这两种式样外,还有一种专供海军陆战队使用的M1911自动手枪,全部由柯尔特公司生产,前后制造了8批,一共制造了5150支。

初经战火:

一战期间的M1911

全面扩大生产

在美军正式装备M1911不久,第一次世界大战就爆发了。此前美军已于1911年4月24日从柯尔特公司订购了31344支M1911,在美国正式参战前的1917年初,又从柯尔特公司和经特别许可生产的斯普林菲尔德兵工厂共订购了超过10万支的该型手枪。其中有一半是从斯普林菲尔德兵工厂订购的,这笔大订单甚至促使斯普林菲尔德兵工厂专门成立了一个手枪制造厂。

虽然战前美国政府已经购买了相当数量的M1911装备军队,但随着美国对德宣战后欧洲战事进一步扩大,这些手枪的数量明显不敷使用,因此陆军部增加了采购量。根据官方报告称,在1917年4月6日美国国会宣布加入战争以后,陆军部很快向柯尔特公司下达了以每支14.5美元的价格订购50万支M1911的订单。到了1917年10月,对M1911的订购数量又进一步增加到76.5万支。后来这个数字又经过两次上调,最后的采购总量达到了惊人的270万支。很明显,这样庞大的订单完全超出了当时已有厂家的生产能力。作为权宜办法之一,政府想到了呼吁市民捐献出他们以前购买的商业版M1911,但只有极少数市民响应这一号召。

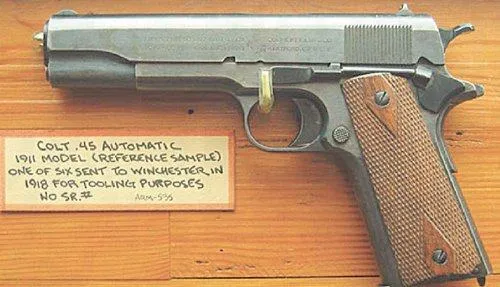

前方急需更多的M1911,但柯尔特公司却没有能够迅速提高产能的好办法,针对这一矛盾,陆军部开始研究增加M1911生产厂家、扩大采购范围的可能性。1917年中期到1918年初,政府方面开始与雷明顿-联合金属弹药公司(Remington-U.M.C.)和温彻斯特连珠武器公司(Winchester Repeating Arms Co.)进行洽谈。最终,这两家公司分别获得了50万支的M1911生产合同。根据协议条款,由柯尔特公司提供样枪和图纸技术资料,要求两家新制造商生产的手枪必须能和斯普林菲尔德兵工厂生产的产品实现完全互换。但在具体实施时,问题很快就出现了。由柯尔特公司提供的图纸很多都仅标明了名义尺寸而没有公差,于是雷明顿-联合金属弹药公司只好根据样枪实物重新绘制蓝图。这套补救图纸后来也被其他承担M1911生产任务的厂商采用。由于战争结束得比预想得要快,美国政府于1918年12月12日终止了与雷明顿-联合金属弹药公司的生产合同,最终雷明顿-联合金属弹药公司共向美军交付了2.2万支M1911,随后就封存了生产线。1919年夏,雷明顿-联合金属弹药公司上缴了制造手枪的相关设备,并运到斯普林菲尔德兵工厂封存起来,直到二战爆发后又重新启用。而温彻斯特连珠武器公司当时急需生产其他武器,因此军械司曾建议将该公司的M1911生产合同转移给别的厂家,虽然合同规定的生产数量从50万支降到了10万支,但温彻斯特连珠武器公司直到最后也未能完成全部生产任务,剩余零部件全部移交给了斯普林菲尔德兵工厂。

1918年7月1日,美国政府也曾与加拿大北美武器公司签订合同,以15美元一支的价格采购50万支M1911,美国方面还同意提供原材料。不过就在当年的12月4日,美国政府又取消了与北美武器公司的合同,此时工厂还没有组装出一支正式产品,也没有一支交付给美方。但还是有大约100支的样品被生产出来,如今这些手枪已经相当罕见。

除上述公司外,美国政府还找到其他一些制造商加入生产M1911的行列,如位于加利福尼亚州圣地亚哥的A.J.萨维奇军需品公司(A. J. Savage Munitions Co.)、位于俄亥俄州代顿市的国家收银机公司(National Cash Register Co.)、位于宾夕法尼亚州费城的兰斯顿自动铸字机公司(Lanston Monotype Co.)、位于纽约州犹卡蒂市的萨维奇武器公司(Savage Arms Co.)、位于密歇根州底特律的伯勒斯计算器公司(Burroughs Adding Machine Co.)以及位于加拿大魁北克的北美武器公司(North American Arms Co.)和位于蒙特利尔的卡隆兄弟制造公司(Caron Brothers Manufacturing Co.)。这些合同基本都是在战争结束前3个月签订的。但是随着战争的终结,1919年初所有这些合同均被取消。不过,这些厂商都是只生产M1911的零部件,真正制造成品手枪的只有柯尔特公司、雷明顿-联合金属弹药公司、斯普林非尔德兵工厂和加拿大北美武器公司。

到战争结束时,最终生产出来的M1911数量与当初的订单总数有着较大的出入,总产量并未达到100万支。但经过炮火和泥泞的检验,M1911的确是一支能够给士兵提供近距离内有效防御的优良武器。

各种M1911的区别

M1911手枪以柯尔特公司制造的数量最多,性能和外观也最好。最初的柯尔特M1911手枪零部件均采用整块钢料,经过复杂的铣削加工而成,外露的零部件表面经过精细抛光,并经亮黑色的氧化处理,所以整枪外观非常漂亮。其握把护板均采用胡桃木制作,表面均布有网格状防滑纹,但为了加强螺钉孔周边的强度,采用菱形表面保持平滑,也正是因为这样,整个护板表面看起来并不单调。早期生产的M1911在套筒左侧刻有柯尔特公司的专利说明和哈德福德兵工厂的名称,套筒左侧后方刻有柯尔特公司的“立马”标志。套筒右侧前部压印有“MODEL OF 1911.U.S.ARMY”铭文,表示该武器是“1911美国陆军式样”,如果是海军型M1911,则印记为“MODEL OF 1911.U.S.NAVY”。套筒座左侧前部有“UNITED STATES PROPERTY”字样,表明该枪为美国政府财产,套筒座左侧弹匣卡笋上方一般打有检查员姓名缩写钢印。套筒座右侧空仓挂机杆后部位置一般打有枪号,数字从小到大依次排列,但也有部分枪号刻印在套筒座右前部。

柯尔特公司早期生产的M1911上的刻印均采用滚轮字模压印工艺,通过辊压的方式将字符和图案刻到零部件表面,因此一致性较好,笔划深浅和位置都比较均匀、美观。后期生产的M1911表面不再使用高亮抛光处理方式,而改为磨削表面,因此零件上带有磨削加工特有的均匀一致的细纹。后期产品另一处不同是原位于套筒座右后方的“立马”标志移到了套筒座左侧中部,位于专利说明和工厂名称之间,这样只需要一个较小的字模滚轮,就可以压出这些文字和图案。

雷明顿-联合金属弹药公司生产的M1911除了套筒左侧的刻印与柯尔特产品的略有不同外,其余都基本一样。其套筒左侧前部也刻有柯尔特公司的专利说明,后面紧跟着雷明顿-联合金属弹药公司的名称,二者之间有一个圆圈图案,圆内有两排文字,上面一排为“REMINGTON”,下面一排为“UMC”,以此表明这件武器是由雷明顿-联合金属弹药公司制造的。

另一个生产M1911的厂家是斯普林菲尔德兵工厂,它的产品与柯尔特公司的外观类似,不同的是全枪表面只经过简单抛光,并没有亮面效果。套筒左侧前半部分刻印柯尔特手枪的专利说明,后半部分为斯普林菲尔德兵工厂的名称。该厂的检验标记是一枚正冒着火焰的榴弹,在套筒左侧后端和套筒座右侧弹匣卡笋按钮上方,均有这样的标志。在套筒右侧抛壳窗后部,刻有一个精美的鹰形图案,其是斯普林菲尔德兵工厂早期使用的厂徽,这也是识别该厂制造的M1911的主要标记之一。

加拿大北美武器公司只生产了不到100支的试验手枪。其套筒座两侧均无刻印,套筒左侧刻有公司的全称,没有M1911上常见的柯尔特专利说明文字,右侧刻有“DECEMBER 7 1918”,意即1918年12月7日制造,制造日期前有手工刻上的编号。北美武器公司的这批M1911做工和表面处理都很一般,远不及柯尔特公司和雷明顿-联合金属弹药公司的产品。

最早走向世界的M1911

在早期M1911的仿制品和出口型号当中,以挪威M1914 11.25mm自动手枪和英国采用的M1911 0.455英寸口径自动手枪名气较大。

挪威的M1914是挪威康思博兵工厂获得柯尔特公司特许授权后,在M1911基础上稍加改进后生产的一种军用手枪,该枪除了空仓挂机柄位置稍微有所下降、外形有所改变,以及左侧握把护板上多了一个让位缺口之外,其余设计均与M1911相同。需要说明的是,M1914手枪口径标称为11.25mm,似与0.45英寸口径换算的11.43mm不对应,其实,11.43mm是指弹头直径或枪管阴线直径,而11.25mm则是指枪管阳线的直径,所以略小一些。该枪仍发射0.45英寸ACP手枪弹。M1914手枪在挪威一直生产到1930年,共生产了约2万支。二战爆发后德国占领挪威,又启用了本已关闭的生产线,重新制造M1914自动手枪,主要用于装备亲德的挪威仆从军,部分用来补充德军装备,这批手枪完全和M1914一样,只是增加了纳粹鹰徽检验标记,在1941~1942年间一共制造了约1万支。

美国提供给英国的M1911 0.455英寸自动手枪则是M1911政府型自动手枪的变型枪,发射英国自行开发的0.455英寸韦伯利自动手枪弹。美国生产这种手枪主要为了在一战期间援助英国,该型手枪的套筒右前方刻有“caliber .455”字样,表明其口径。