人民兵工始祖

2011-12-29 00:00:00更云

轻兵器 2011年16期

中央红军官田兵工厂于1931年第三次反“围剿”后创办于江西省兴国县官田村,是当时红军最大的兵工厂。它的诞生,标志着中国共产党独立创办的第一家综合性兵工厂的形成,是我军武器装备工业发展的源头——

1927年10月,毛泽东率领经“三湾改编”后的秋收起义部队挺进井冈山,创立了中国第一个农村革命根据地——井冈山革命根据地。1928年4月底,朱德、陈毅率领南昌起义保存下来的部队与湘南农民军到达井冈山,与毛泽东领导的部队会师,于同年5月4日成立工农革命军第四军(随后改称工农红军第四军,简称红四军)。1931年9月,红军3万多人粉碎了蒋介石30万兵力对井冈山革命根据地的第三次“围剿”,缴获枪支2万余支,这些枪支中有许多零件不全、无法使用。同时,由于赣南、闽西根据地已成为当时全国最大的苏区——中央革命根据地,红军和地方武装发展很快,迫切需要大批枪支和弹药。因此,中央革命军事委员会决定,在原有修械所和修械处的基础上,组建一个规模较大的兵工厂,担负日益繁重的修械和弹药生产任务。当即,由吴汉杰带领几十个人,开始建厂。因厂址选在江西省兴国县莲矿区官田村,故命名为中央红军官田兵工厂,简称官田兵工厂。

官田兵工厂的称谓较多,当时对内称为“中央军委兵工厂”,对外称为“中央红军兵工厂”或“中央苏区红军兵工厂”,人们习惯简称其为“中央兵工厂”。

创业艰难百战多

官田兵工厂建设始末

官田兵工厂厂址是由红军总司令朱德确定的。官田村是一个有200多户的村庄,当时是中央苏区后方的中心腹地之一。村庄四面环山,中间为盆地,一条澄碧的溪流从村中弯弯曲曲穿过。村中的河滩地势开阔平坦,鹅卵石铺成的道路四通八达。房屋依山傍水而建,后山突兀,便于防空。

官田兵工厂于1931年10月创办,最初由白石红军修械厂、江西省苏维埃政府修械所、红三军团修械所、吉安县东固养金山修械处、赣县田村龙头修械处和其他一些小型修械组织合并而成。初建时技术力量缺乏,干部和工人仅250余人;厂房和设备十分简陋,只有200多把锉刀,100多把老虎钳,4座打铁炉。1932年4月,红军攻克国民党钟绍奎军的巢穴岩前,缴获了敌人兵工厂和造币厂的机器设备;攻克福建的重镇漳州、厦门后,又缴获了国民党军卢兴邦和张贞的修械厂的两部车床、一个30马力发电机、一批汽油和其他一些修械材料。红军战士翻越崇山峻岭,将这些设备运回官田,并动员了一部分修械工人到官田兵工厂工作,官田兵工厂才有了机器和技术工人。同时,通过中共地下组织的动员,来自萍乡、汉阳、广东、福建,甚至远自沈阳兵工厂的工人,冒着生命危险,突破重重封锁,来到中央苏区,充实到官田兵工厂。从此,官田兵工厂的技术力量加强了,工种多了,分工也细了。官田兵工厂在鼎盛时人数近1000人(包括辅助工人),能修理步枪、机枪、迫击炮,而且也能手工试制步枪。

1933年4月第四次反“围剿”胜利后,根据地进一步巩固和扩大,官田兵工厂奉命组建成三个分厂:一是在胜利县(今于都县)银坑建立红军弹药厂,由官田兵工厂弹药科与福建军区兵工厂部分人员合并而成,职工由100多人发展到200多人,主要负责复装和生产枪弹,也制造麻尾手榴弹和地雷;二是在兴国县古龙岗镇寨上村建立红军杂械厂,以官田兵工厂枪炮科的红铁股和刺刀股抽出的部分人员组建而成,鼎盛时职工也有200多人,主要负责打制刺刀和铁器杂件;三是留在官田的枪炮科改为枪炮厂。

1933年10月,国民党反动派向中央苏区发动第五次“围剿”,根据战争需要,三个分厂奉命陆续向瑞金县(今瑞金市)西北部的岗面地区转移,到1934年4~5月间搬迁完毕。在瑞金岗面时,中央革命军事委员会于1934年7月24日发布《关于枪炮、弹药两厂合并》的命令,将原官田枪炮厂与银坑弹药厂合并为中央红军兵工第一厂(当时习惯称其为岗面红军兵工厂),韩日升为厂长,郝希英为副厂长,范启明为政治委员。同时,原寨上红军杂械厂改称为中央红军兵工二厂,后也并入中央红军兵工一厂。此时,两厂共有干部和工人600余人,大型机器设备30余台。

1934年10月,由于王明“左”倾冒险主义的危害,第五次反“围剿”失败,中央红军连同后方机关8万多人开始长征,兵工厂的大部分职工也随军北上长征。从同年10月初至12月,先后分3批共560人,踏上了长征之路,其中的许多人后来成为八路军兵工生产的骨干。留下的人员一部分编入当地游击队,其余人员就地遣散。至此,中央红军兵工厂停产。

早已森严壁垒 更加众志成城

官田兵工厂机构设置及生产的武器弹药

官田兵工厂是中央革命军事委员会的直属兵工厂,由红军总部后方办事处具体领导,第一任厂长吴汉杰,继任韩日升(岗面红军兵工厂时期);政治委员张健,继任范启明(岗面红军兵工厂时期);特派员陆宗昌,职工委员会委员长马文。厂内党组织和群众团体有:中共中央红军兵工厂委员会、中国共产主义青年团中央红军兵工厂委员会、中央红军兵工厂职工委员会、反帝拥苏大同盟、互济会、特务连等。

官田兵工厂的生产管理机构,初期设有枪炮、弹药两科。

枪炮科有职工200余人(含辅助管理人员及临时工),科长刘球。下设:

制造股,员工50~60人,主要制造枪炮的零部件,因当时只有很少的机器,加上熟练的造枪工人也很少,所以日产量不高,平均每天能修配10多支枪、制造10多支枪。

木壳股,共有30余人,专门制造步枪、机枪的木托和手枪的木套。平均日产量200件左右。

牛皮股,共有20余人,专门负责制革和缝制各种军械用具,如皮带、炮盒、马鞍等。

刺刀股,共有30余人,专门打制刺刀,平均每天生产100把左右。

弹药科共有工人100余人,科长王赞。下设:

炸弹股,共有40多人,主要制造麻尾手榴弹,另外也制造地雷和火药。

子弹股,有工人80多人,大部分是从养金山修械处来的女工。当时,弹药来源除了有从敌占区购来的少量“洋硝”外,主要是工人自己熬制的土硝。最初不能自己制造弹壳,主要是收集战场上打过的弹壳。

1933年夏,官田兵工厂增设弹药厂、杂械厂两个分厂。此时官田兵工厂下设修理股、机器股、机枪股;弹药厂下设子弹股、炸弹股;杂械厂下设红铁股、刺刀股、木壳股、牛皮股。

生产设备方面,初期只有锉刀、老虎钳和风箱等手工工具。1932年春,红军攻下岩前和漳州,缴获敌工厂的一批设备和原材料,后来又逐渐增加了手摇钻床、手摇冲压机,四尺、六尺、八尺皮带车床、皮带钻床等共十几部。但在缺乏柴油的时候,这些机床无法使用。搬迁到岗面的时候就利用水力冲动水轮机,带动皮带车床转动。

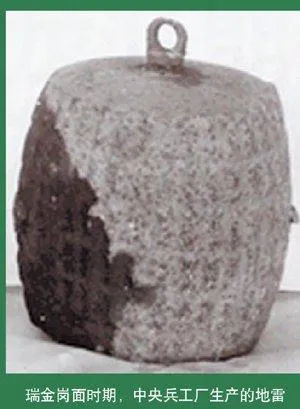

技术力量方面,初期只有铁匠、木石匠等技术水平不高的工人。1932年9月,党组织从沈阳兵工厂调来了韩日升、郝希英、刘广臣等熟练技术工人,兵工厂的技术力量和生产技术得以充实。从此,寂静的山村响起了隆隆的机器声。兵工厂的生产能力大大提高,不但能修理步枪、机枪、驳壳枪,而且可以修理迫击炮,制造步枪,不久又造出了完全合格的枪弹。官田兵工厂造出的地雷,威力极大,一个20多斤重的地雷,可以把周围3丈远的树木炸断。

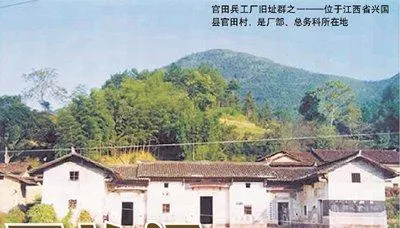

土木建设方面,创建初期未盖建专用的厂房,都是借用的。厂部及总务科设在官田村礼布房内,枪炮科设在陈家祖祠、弹药科设在文体公祠、工人俱乐部设在万寿宫。兵工厂还借用了一些民房及草棚,带家属的职工分别寄宿在农民家里,没带家属的人集体在祠堂里住宿。真正新建厂房和宿舍是在瑞金岗面兵工厂时期。

第三次反“围剿”后,红军缴获了几万支枪,其中许多在运转中损坏,因此工厂把主要力量放在修配枪械上,克服了技术不熟、设备差等困难,将修配好的枪支,一批一批的运往前线。

原材料来源方面,一是从战场上回收用过的弹壳,二是发动群众收集破铜烂铁,三是从敌占区购买,如白药(洋硝)、硝酸、棉花、铜皮等,四是用土办法自己配制原材料,如熬硝等。有一段时期,买不到硝酸,就利用朽木磨成粉末和白硝配成火药,装成枪弹,虽然效果比不上制式枪弹,但也能使用。

由于国民党对苏区的封锁特别严密,原材料和工具很难从苏区外边买到。为了战胜困难,那时红军战士每打一发枪弹,都要将弹壳拾回。红军总司令部规定将弹壳按级送回兵工厂进行复装。另外,也从市场上兑换收集铜钱,每枚铜钱可制造出一枚弹头壳。

兵工厂在官田期间,正是国民党军队对中央苏区发动第四次“围剿”前后,全厂职工为支援前线粉碎敌人的“围剿”,在“多造枪支弹药多消灭敌人”的战斗号召下,开展了轰轰烈烈的劳动竞赛,新纪录不断涌现,生产大幅度提高。如弹药厂火闭(即枪弹底火)车间,原规定每人每天制造火闭300个,工人朱志听创造了每天600个的纪录。在他的影响下,全车间人人突破了300个的定额,后把指标提到每天400个,不久这个记录又被突破了。

1933年10月,蒋介石以50万兵力发动了第五次“围剿”。敌人采取碉堡推进,修筑了近3 000座碉堡。为粉碎敌人对中央革命根据地的严密封锁,1934年4月18日,中央革命军事委员会发布《关于收集兵工材料的命令》(见中央档案馆335卷57号)。要求发动群众收集兵工器材并作价购买,同时要求军队打扫战场时,指定专人收集弹壳。同年5月16日,中华苏维埃共和国国民经济人民委员部发出《收买子弹、子弹壳、铜、锡、土硝、钢铁供军用的布告》,号召苏区人民,紧急动员起来,收集弹壳、锡、铜、铁、土硝等兵工生产原材料,支援兵工生产。1934年9月18日《红色中华》报公布,“中央苏区自本年6~8月收集的兵工材料有铜82854斤、锡49504斤、铁159546斤、白硝15386斤、子弹壳13294斤、子弹140918发、洋油桶2699只”。报上还表扬了成绩突出的瑞金、兴国、胜利、博生、洛口等县。

官田兵工厂自建立到迁往瑞金岗面的两年时间内,共修配4万多支步枪,复装40多万发枪弹、生产手榴弹6万枚、生产地雷5000多个,修理机枪2000多挺、迫击炮100多门及山炮2门,有力地支援了反“围剿”战争。

唤起工农千百万同心干

强有力的政治保证与学习、待遇等机制

红军的许多高层领导对官田兵工厂的工作十分重视。1933年3月,毛主席接见官田兵工厂工会委员长马文,指示兵工厂要用团结、教育、启发诱导的方法正确处理工人之间的矛盾。当时经地下党组织从上海动员来的6名技术工人由于条件艰苦,担心地下党组织承诺的60元月薪(60元月薪是当时苏区大部分工人月薪的3~4倍)不能兑现,工作消极,加之他们沾染有坏的习气,群众意见较大,建议开除他们。马文请示时任中华苏维埃临时中央政府主席毛泽东。毛主席指示:这6名工人是能够争取过来的,兵工厂仍按60元月薪发半年给他们,同时亲笔写了2封信。一封写给6名工人,启发他们提高阶级觉悟;一封写给工厂,把教育任务规定了下来。不出3个月,这6名工人中2人光荣加入了中国共产党;除一名还有些不安心外,其他都很积极地工作。他们主动提出工资减低,在一次募捐大会上,他们提出将半年的工资全部捐献出来慰问红军。

朱德当时是中国工农红军总司令兼中国工农红军一方面军总指挥,对筹划成立兵工厂的心情十分迫切。1931年9月,在瑞金叶坪红军总司令部,他接见从广东省五华县来的42名技术工人,亲切地说:“我代表中国工农红军热烈地欢迎你们参加革命、参加红军。……我们红军在一、二、三次反围剿战争中,缴获了国民党军队的几万支枪,堆积如山不能使用,希望你们很快地把这些枪械修理好……”

1933年9月,时任中央政治局委员、全国总工会党团书记的陈云同志到官田兵工厂和寨上杂械厂检查工作。他发现杂械厂存在的许多严重问题都是厂长个人品质造成的,在职工大会上,建议撤换厂长,受到全厂职工的热烈拥护。

时任中华全国总工会委员长的刘少奇同志及其他许多领导曾视察和指导官田兵工厂的工作,对该厂的建设起到了巨大的推动作用。

官田兵工厂很重视职工的政治和文化技术学习。该厂规定每周1个晚上学习,3个晚上开展文体活动。由党团干部讲政治课,知识分子辅导学文化,技术人员和老工人负责传授技术。职工的文化、技术和政治觉悟都有很大提高,不少青年工人后来成为了生产突击手。

官田兵工厂的待遇比较好。1934年6月,中华苏维埃临时中央政府发布由时任人民委员会主席张闻天签发的《关于保证军事工业生产问题》的命令(见中央档案馆300卷7号),规定各军事工业工厂工人和工作人员的待遇,应与红军一样看待,享受红军的各种优待,其家属也按红军家属优待。

该厂实行8小时工作制。干部实行供给制,工人发工资,每3个月评定一次,一般工人的月工资为15元左右,少数老师傅和技术人员月工资可达30~40元。为照顾来厂探亲的外地工人家属,工厂招待所可免费住宿10天。工人家庭有困难的,由职工会提出,厂里决定,可得到一定的补助。按照苏维埃政府颁布的保护工人利益的劳动法,工人负伤或生病,工资照发,医疗费用由厂里负担。

正是由于各级领导人的高度重视及政治、学习、待遇等机制作为保障,官田兵工厂的全体职工在中国共产党的领导下,在国民党实行军事“围剿”和经济封锁的恶劣环境中,艰苦创业、自力更生、团结一心、勇于献身,克服多种困难,想尽一切办法为红军生产了大量的武器弹药,有力地支援了反“围剿”斗争,为土地革命战争的胜利作出了巨大贡献。

铭记先辈丰功伟绩

传承老军工光荣传统

中央红军官田兵工厂被誉为“人民兵工始祖”。1987年12月,兵工厂旧址被江西省人民政府确定为江西省重点文物保护单位;2001年6月,被中宣部公布为全国爱国主义教育示范基地;2006年6月,被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。2009年10月,“官田中央兵工厂旧址群”被授予首批全国国防科技工业军工文化教育基地。2010年11月,中国兵器集团、中国兵装集团公司和兴国县委、县政府在“官田中央兵工厂旧址群”基础上,开始共建“官田中央兵工厂军工教育基地”。这两大集团公司共投入1000万元人民币进行该基地的中央兵工厂博物馆建设,计划2011年9月建成竣工。整个工程按照“修旧如旧”的原则,对现存旧址群包括总务科、弹药科、枪炮科、利铁科、工人俱乐部旧址5处进行修复,并配有大量实物展品。

另外,2010年11月23日,中央红军兵工厂迁建奠基仪式在江西瑞金举行。其旧址将由目前的瑞金市岗面乡迁移至瑞金市沙洲坝金龙村。中央红军兵工厂新址建设用地8亩,将按照“恢复原貌,相对集中、便于参观”等原则,力求仿建逼真,最大限度还原历史真实面目。

所有这些举措,对更好地挖掘革命教育资源,铭记先辈丰功伟绩,传承老军工光荣传统,推动国防工业和武器装备的发展,提供了强大的精神动力。