好照片是好情节加好细节

2011-12-29 00:00:00谢霜

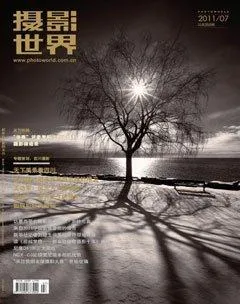

摄影世界 2011年7期

6月25日晚,“影像·从心——新华社高端摄影文化讲座珠海巡讲” 活动在珠海市摄影家协会的会议室举办。《人民日报》摄影部主任、中国新闻摄影学会副秘书长李舸作为系列讲座的首位主讲,与珠海影友畅谈2011年华赛评选以及新闻摄影的发展动向。

讲座从一组照片展示开始。这组《赤道海岸》是李舸2009年在非洲的一次采访暇余拍摄的。那次采访,在每个国家的停留时间平均只有一天半,拍摄时间虽然不多,但却张张精彩。李舸播放这组照片,是想通过照片给听众两个信息,引发思考:

首先,从哪里拍起?

李舸认为,拍照片很容易,但现在很多摄影者都属于扫街型,到外地拍摄的时候很花心思,却不注重拍摄身边的人事物。而影像记录不应轻视日常的人和事,其实新闻就是对日常生活中变化的关注。李舸设问:“我们是否思考过如何利用出差等便利条件拍摄出有价值的影像和新闻?如何通过扫街形式的记录展现出自己的影像感觉?这里展示的这组非洲照片之所以拍摄得好,是因为我拍摄的心态很放松。”

有一句话叫谁在现场谁就拥有新闻,而不是有专业条件就能拍好照片。现在是公民摄影时代,新华社在全国有几千名签约摄影师,《人民日报》的大多数照片也都来自基层,李舸说,许多能留存的影像反而不是专业摄影师所为。例如,某年中国新闻摄影年赛获得大奖的照片拍摄的是当年伊拉克侵略科威特引发战争时,科威特油田大火,中国派出了一支灭火队。获奖照片就是一个灭火队员用傻瓜相机拍摄的广阔的油田和熊熊大火,画面极其震撼。“其实我们媒体人,拍到一定程度,更强调影像的随意性,一些国外的摄影大师到中国采访很少拿长枪短炮,越是纪实摄影师越会用朴实的影像,使用24毫米和50毫米镜头。”李舸说。

说到镜头,李舸强调,一些摄影师的照片之所以失败,是因为影像语言太过夸张。他说:“2008、2009年,我们许多记者相机换代为全画幅时,尼康的14~24毫米镜头和新款全画幅相机的组合让很多记者都拍得很过瘾,画面冲击力似乎很强。但回头看,太夸张的影像并不受欢迎。这里所谓的夸张并不是指后期处理,而是心态。你选择的角度、对新闻的理解、对主人公的选取和图说的书写角度等,都包括在内。一些夸张的影像会对观者造成误导,并且难以得到影像市场的认可。现在提到汶川大地震时,脑海中闪现出的是哪张照片?中年男子背妻的照片相信许多人都能想起来。相比之下,那些人为摆拍的诸如女警察喂奶和各界捐赠等照片谁能记住?真正给人留下印象的是处乱不惊的随意性,而内容上夸大的影像都不会被人记住。”

拍摄中,人云亦云的东西不必盲从。就是大师拍照,也未必拍得过当地人。摄影者更应该关注身边的社会变化,有历史感的东西才有价值。李舸举例说:“一个环卫局的同志送了我一本画册。他拍摄的是环卫工人,这就很好。一位在法院工作的摄影爱好者,拍了一辈子案件和法庭的变化,包括法庭的陈设、法官的服装、审理案件等。通过中国一个小小的审判庭,可以看出中国司法的进步和摄影师的坚守。”

关注身边题材时,图说应该实事求是。李舸介绍,在评选华赛新闻照片时,每张照片的观看时间约为5至8秒,图片的标题和说明比较重要。中国人的习惯是爱拔高,一定要加上寓意,这在比赛中没有好处,因为新闻影像本身就是客观平实的讲述。评委们看照片甚至不一定要看说明,有时候通过看画面对影像表达力度到位与否进行判断即可。比如华赛获奖作品《强拆之痛》在评选时就出现争议。外国评委要看文字说明,打开来却是很长一段。其实,图片说明的要求是:第一句话某月某日某人做什么;第二句主人公所处何种新闻现场;第三句新闻事件的价值和意义。这张照片的获奖原因是今年强制拆迁“两会”进入法律,这些才是外国评委关注的。而《强拆之痛》的文字说明很多却没有说清事情因果。所以说,摄影师在拍摄和图说撰写上要有国际视角。新闻记者训练最重要的就是提炼新闻,而大家的工作是提炼主题。通俗讲,不能眉毛胡子一把抓。既要表现天空很蓝、花很美,又要表现人也很美,最后什么也表现不好。而像刚才提到的汶川地震的《背妻》,题目就非常简洁。

另外,什么是好照片?

李舸此次讲座要传递的第二个信息是:一张照片要有味道,一看情节,二看细节。打动人的照片一定都有细节,而细节之外,一定有情节。

华赛的年度大奖照片《玉树痛别亲人》我并不是很满意,李舸说,玉树地震有很多好照片,不排除一些更真实、更有冲击力的照片没有参赛,所以不要过分看中比赛结果。比赛永远是一个小众的、集合评委主观意识的活动。虽然这张照片获奖是因为一些更好的照片没有参赛,不过至少有两条这位摄影师做得还不错,那就是细节和情节。画面中这对夫妇在相互安慰,而新闻现场就是火葬现场。这个摄影师的聪明就在于间接表现。太直白的照片,像地震和火葬中直面遇难者的遗体和残肢画面没有意义。而细节是什么?细节是画面中女孩手套上的“喜羊羊”公仔。一个美国评委说这张照片的“喜羊羊”能传达给他一种希望。“喜羊羊”是现在中国产业成功的典范,外国评委对这个符号印象非常深刻,这个符号就传递了寓意。这并不是拔高,反而能从照片中看到一个时代,让人一眼就知道是在21世纪拍摄的。

获奖照片还需要具有独特性。谈到新闻人物类获奖照片《温总理云南考察旱情》,李舸表示,这张照片虽然拍得不错,情感也到位,但没有排他性,每年都有许多这样的照片。而《人民日报》发表过的另一张照片《让路》中,温家宝被安排在一个角落,解放军战士抬着担架从中间通过。这个画面非常有独特性。试想,许多影友一辈子只拍到过一次领导人的照片,然后装裱起来送去参赛,结果石沉大海。这是因为虽然拍摄领导人对摄影者个人来说仅此一次,但在比赛场上却有千万张,没有排他性。同理,许多影友去西藏和九寨沟一次拍摄的照片对摄影师来说有独特性,但对当地人来说,没有独特性。所以要多关注自己身边的事情,那才是强处所在。

抛开图说,图像本身能讲述一个故事的照片是好照片。以华赛获奖作品《金正日金正恩同台阅兵》为例,画面中是一个重要历史节点的两个重要人物,儿子在父亲身旁站得远远的,脸上露出敬畏之色。这张照片不用图说读者也明白是怎么回事。新闻最怕不确定性。试想,一个没戴老花镜的老年读者或公共汽车上颠簸的读者,在看不到文字信息的情况下,看了照片是否能明白在讲些什么。好的照片一看就明白。

要参加国际比赛,还必须要有国际视角。以华赛获奖照片《赵作海》为例,大家都知道赵作海,他被误判了11年的冤案终于得以昭雪。照片的影调、人物情感抓取得非常好。这张照片在国内评选时获得大奖,因为大部分中国人知道去年年度中有个新闻人物叫赵作海。但外国人看不懂,对于一个外国人来说,冤假错案很多,获得赔偿也很正常,而真正的新闻价值在哪?是导致“两会”对错案有严厉的司法解释,推动了司法进步。如果图像本身不能将把新闻事件表达清楚,那么图片说明就要简单且要素突出。

拥有特权的记者有时反而会忽略功夫在身外的道理,而从华赛的获奖照片《嫦娥二号,冲天奔月》可以看出作者的智慧。这个作者应该是个小报的记者,只能与老百姓一起站在圈外。拍摄上,摄影师的角度不是最好的,但为什么它会获奖?因为近距离拍摄发射场面的照片太多见了。反而是圈外的,以老百姓的视角,并带有老百姓为前景的照片才更有说服力。李舸说:“新中国成立60周年重大吧?我那天的拍摄位置是在天安门城楼上,负责拍摄中央领导。也有很多人想尽各种办法挤进天安门广场拍阅兵。但比赛中这样的照片没有一张获奖,为什么?因为量太大,而且与十年前甚至更早相比画面变化甚微。”

一个有经验的摄影师应该能迅速进入新闻状态,又能迅速跳出来,李舸说,拍摄汶川地震时,少有经历过大地震的摄影师,如果现场摄影师不够冷静,当他们看到现场的尸体、听到呼喊、闻到尸臭,按下快门的手一定会颤抖。但要知道,读者是在毫不知情的情况下观看照片的。许多摄影师因为没有及时跳出当时的情感,回来在电脑前以一种平和心态观看照片时,才发现很多东西没有抓住,很多情感流失了,错过了更典型的画面和瞬间。

那么,应该如何跳出呢?首先要有排他性,以新中国成立60周年为例,许多外国人对此高度关注,认为中国是世界的救世主。新华社派出了全方位的报道阵容,一般的摄影者是无法超越的。真正应该关注什么?李舸举例说:“阅兵前的一天,我从北京南苑机场回家,当时在训练的是参加空中阅兵的部分飞机,预警机从我面前呼啸而过,我如果手持相机,记录下飞机正在降落、许多老百姓在抬头看的照片,该多有冲击力。一句话,摄影者应该更多关注阅兵对老百姓的影响。”

李舸对华赛获奖作品《求救》这张照片感受颇多。他评论说:“这张照片描述了一群难民扒住装载救援物资的直升飞机不放手的场景。这样的照片读者一看就知道飞机上装的是救援物资。只有这样非摆拍的真实影像才能打动人。影像上,我们与西方的区别是,人家注重的是细节和情感,而我们是关注概念。我们拍片子一定要避免宣传味儿太重。”

另外一张引人深思的照片是华赛文化及艺术类获银奖的作品《卡塔赫纳选美》。在看照片之前,李舸向影友提出问题:“如果叫你去拍选美,你会拍什么?”李舸评论说:“我当过许多模特儿比赛的评委,也拍过许多模特儿。我发现我们的许多摄影师一看到美女就团团围住。其实这样没有任何价值。这张获奖照片的取胜之处在于,图中的哥哥抱着获奖的女孩,流露出一种温馨的环境气氛。所以说,作为一名摄影师,我们能不能离得远一点,多融入周围环境。这点值得大家思考。”

围绕着拍什么和什么是好照片两个问题,李舸不仅点出了当前新闻摄影的一些问题和误区,还阐释了他心目中好照片应该具备的一些基本元素。李舸鼓励影友们从身边的日常生活拍起,拍出好细节加好情节有“味道”的照片。