水的三态

2011-12-29 00:00:00李元

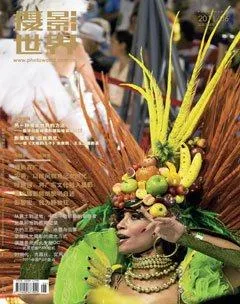

摄影世界 2011年6期

在中国文化里,大自然的景色常常是以山水为代表的,所谓“朝采南涧藻,夕息西山足”,在生活的过程中,总脱离不了山川结合的环境。不过即使在这样的中国文学和艺术里,像“峰锷隆峻,吐纳云雾”这样的词句,也早已把水的描叙发展到更广泛的领域了。换句话说,在自然生态中,物理学对于“水的三态”的解释,早已进入了中国文化,用以表现冰雪和云雾为大自然所带来的活力。前几期我谈到水的变化,这里,我就延伸到冰雪和云雾在摄影画面里的地位与发挥。

对于冰雪的拍摄,我在这几年为《摄影世界》所写的一些心得里,也曾多次探讨。一年四季里,冬天虽然寒冷、出行困难,却是一个拍照的好季节。冷风吹走了空气中的尘埃,野外一些杂乱的细节也都被白雪所掩盖,净化了画面。同时,低温会把潮湿的空气和流水塑造成意料之外的面貌,俨然童话般的世界。

冰雪是一项具有全天候拍摄可能的题材。对于天候与风光摄影之间的关系,也许是因为摄影者必须走到郊外来拍摄风光,使得很多人把对自然景物的拍摄定位在云淡风轻的艳阳天里。很少有人愿意在阴雨绵绵的天气里到户外去,即使多云的条件也可能给人带来一份郁闷的感觉。而在空气里的尘埃被冷风所吹走的冬天,蓝天白雪下的大地在阳光下的确是显得晶莹剔透,看来令人振奋。走在冰雪覆盖的田野,大地显得特别开阔,白莹莹的雪地在一片片暗色的树林点缀下,有一份很自然的韵律,看来随意而不凌乱。或近或远的孤树,突出在天际或者旷野里,在寒风中显得苍劲而特别。不过从照片的视觉效果上来说,在顺光下拍摄这样的景色,除了蓝白的色彩以外,往往缺乏更理想的层次、质感与细节时,因此有必要在拍摄时考虑景物的光影效果和画面的构图。

由于冰雪的晶莹剔透,它们在阳光下会闪闪发光。光线和题材两者之间的关联这个问题上,就成了最重要的考虑。一般来说,雪后晴空的天气不但为画面带来蓝天白雪的开朗,而且由于反光的关系,在拍摄朝阳落日时,前景的雪地可以为画面带来更理想的层次和质感。要达成这样的效果,最理想的角度是当阳光作为侧逆光,也就是阳光在左前方或是右前方的方向。不过有了这样理想的光线时,在画面里景物的取舍和拍摄角度上的选择还是需要考虑到画面整体的构图。我曾经看到一些影友在雪野里拍摄的照片,考虑到光线的方向,也注意到画面里的线条和层次,但是从构图上来说,却没有考虑到画面上的连接,也缺乏突出的强调。换句话说,像那样的照片说明了摄影者注意到拍摄雪地的一些考虑,但是没有让人感受到画面整体的吸引力。

从另外一方面来说,由于冰雪在阳光下的闪光,我们也有必要避免在直射的阳光下拍摄冰块。同理多云天气就成了拍摄流水里或树枝上冻结的冰柱最理想的气候条件。这是因为在散射光下,这些大自然所塑造的“冰雕”的反差不会太过强烈。

在冬天拍摄冰和雪之间的差异,除了光线以外,也有因为题材本身所带来不同的取景。一般来说,一场大雪以后,我们看到的是整片的雪野,这使得我们更容易看到拍摄的景物。相对来说,冰的形成却往往来自流水或是融雪的冻结,这使得在一般的情况下,相比一眼看出去就可以找到的景色,人们更常在河畔水边发现一些“小景”。景色虽小,却有难以想象的形象,拍了下来,说不定还带有一分逍遥而随意的气氛,更不用说它在寒冬岁月里为人们所能带来“身边可得”的乐趣了!

如果说冰雪的拍摄还有一份“有迹可寻”的规律,云雾的拍摄却更需要“随机应变”的发挥。这是因为云雾是变的因素,所带来的往往是一个突发性的瞬间。不过对于一般摄影爱好者来说,拍摄晨间或是雨后的雾气总是可遇而不可求的。雾是一项捉摸不定的题材,它可以增加画面上的层次,也可能会盖一些抢眼的细节。而在中国文化艺术里,雾也带有相当的诗情画意。

虽然说雾气是因为水汽上升,遇到了冷空气所形成的,它的效果却因为所处的位置和周围的温度而各有不同。就拿山间的云雾来说,一般多出现在雨后,它随着气流升腾变化,涌现在山谷之间。像这样的景色,可以看作是中国山水画的特征。但是从摄影的角度出发,除非在这样的时间里有阳光出现,否则很难有足够的层次和显眼的色彩,不容易得到理想的效果。而且如果走在云雾围绕的山道上,却往往是一层浓雾,甚至还带有雨点。而一旦这样的浓雾笼罩在整片的大地上,那就成了灰蒙蒙的一片,几乎可以达到“伸手不见五指4n8v/OfDvAXWuJVH9PA8VquWaq1d0F1YK/9OLLF1C4w=”的地步。在这样的情况下拍照,虽然可以掩饰杂乱的背景,但突出在浓雾里的前景就变得非常重要,只有这样才能显示出画面里的层次与质感。同时在这样的情况下,也有必要增加曝光,使画面看起来更接近于肉眼的观察。而且像这样的浓雾,除非利用后期数码技术调整,否则往往缺乏色彩。但是这样人为的色彩不是我的追求。我更喜欢去找寻像秋林之类的景色,为画面带来色彩。

相对来说,我更偏爱晨间的轻雾,它多半形成于昼暖夜凉的季节。在这样的情况下,地面上的积水,在夜凉的气温里形成一层轻雾,覆盖在地面上,而在朝阳的照射下蒸发升腾。元阳也正是因为有这样的水汽从水田里升起,形成升腾变化的晨雾,涌现在山谷之间,使它成为摄影的热点。几乎每一个人,如果遇到理想的气候条件,都能拍出几张自己满意的照片。不过像这样的情况,其实在秋天的田野、河塘和山沟里也都可能会出现。这是因为经过了整个夏天太阳的照射,任何积水地方的温度都比较高,在一个云淡风轻的秋天早上,一层集结在地表的水汽为大地带来了一分安详的气氛和似梦的幻觉。在朝日初升的时分,轻浮于地面上,光泽鲜明动人。

在拍摄雾气时,曝光需要重点考虑。一般情况下,阳光照射下的雾气应该是画面里最亮的一部分。而在测光表里的设置却是根据18%的灰度。这也就是说,如果我们根据雾气做局部测光,所得的结果往往使得雾气显得灰暗。所以我们有必要增加1/3~2/3挡的曝光。反过来说,如果选择全画面的所谓“评价测光”,假如雾气升起的部分不在画面的中心位置,很容易使得亮部曝光过度而失去细节。在无所谓“浪费胶卷”的今天,也许最容易的就是用不同的速度多拍几张,慢慢体验不同情况下如何准确曝光。

从另一方面来说,景物往往因为充满在镜头和景物之间的雾气而显得朦胧,这样不仅缺乏反差和层次,甚至容易令人感觉对焦不实。所以在取景的时候,我们最好能找一些近处甚至有色彩的景物来作为前景。不过话又说回来,这份朦胧却也可以减低背景的杂乱,净化画面。

虽然说雾气可以掩盖一些零乱不必要的细节,有助于画面的构图,但我们也需要认识到,漂浮在水面和湿地上的雾气本身也是画面的一部分,它也必须作为构图元素融入画面,否则就容易使画面显得空洞、缺乏平衡。其实,我总觉得雾气可以为画面里的景物“助威”,增加大自然环境里许多题材的吸引力,但是却很难把它拿来“唱主角”。当然,景物的取舍和拍摄因人而异。对我来说,不同情况下的雾气可以带来各种不同的效果。一切都看自己发挥了。

说到这里,我又要提到云在风光摄影中所能带来的效果和意义。

在去年10月所写的《动态的大地》里,我把云看作是天地沟通的连接,而它的形成正是由于太阳、地热或是其它用“火”可以作为代表的元素所引发的水汽。“所谓天地交而万物通”的表现,就是建立在“风、雷、水、火”所带来风起、云涌、雾升、雨雪和飞虹等在客观环境里所显示的各种不同气候条件和变化。而这些气候条件和在照片上的表现,并不限于把它们作为题材记录下来而已,它们和光线的结合所能为画面带来的效果几乎可以说是无穷尽的。

如果说浮在田野、河塘和山沟的晨雾可以为地表的景物带来局部的变化,那么从高处望出去,不论是一望无际的戈壁滩,还是汪洋的海滨,都可以带来辽阔的视野。但是只有在高原上,阳光和从水汽上升所形成的浮云在山丘、河谷和草原上投下交错而充满变化的阴影,在这样天光和地形的配合下,地面上的景色几乎都有了几分动感,使得视野中瞬息多变、不再单调。它显示了一个风起云涌、天地交汇,充满生命动力的大自然。不论个人的文化背景如何,它都会让人感到大自然的动能和自身的渺小,也同时激发出开阔奔放的豪情。

也许这又把话说远了。不过无可否认的是,水的三态所能带来的效果和变化,确实是风光摄影拍摄上不可少的一面,而对它的表现也只有从对它更深刻的认识开始了。