觉果和他的西藏记录

2011-12-29 00:00:00付玲

摄影世界 2011年6期

草原

1962年秋,藏北班戈县风景秀丽的纳木错湖畔,星星点点散落着几顶游牧者的帐篷。那一天,就在其中一顶普通的帐篷里,一个婴儿呱呱落地。看着这个长得很结实的男孩,父母高兴地给他取名“觉果”,意思是“勇敢的男子汉”。

高原的生活简单而又艰苦。觉果在纳木错湖畔的草原度过了童年时光,也奠定了他性格的基质。从记事起他就放牧,经常吃不饱饭,只有过年才能吃上糌粑和米饭。如果遇到灾害碰巧死了一只羊,皮毛交给公社,肉就可以留下一家人吃了。遇到雨雪天,在空旷的草原上,因为害怕弄湿靴子,觉果就把靴子脱下来,挂在肩头赤着脚走。

觉果说过,他刚出生,就被装进竹筐,挂在牦牛背上,“我是贴着牦牛长大的”。在雨雪天里脱下靴子,赤脚走在草原上,两只脚冻得麻木,几近失去知觉的时候,少年的觉果就盼着牦牛快点拉屎,嘴里不断念叨:“快点吧,快点吧,让我把脚伸进牛粪里暖和暖和。”牦牛生性温顺,这样的动物朋友使他感到温暖和可靠。

1975年,觉果11岁,才到县里上小学。当时学校只教藏语和数学,老师都是从内地去的援藏干部。

1978年,在北京的中央民族大学附中招收藏族学生。第一批是从西藏自治区招考,一个班40人,觉果有幸被选上。那年觉果14岁,先要骑马到那曲县,再坐汽车经青藏公路甘肃省柳园,再换乘火车,才到了北京。当时这段路程要用一个星期的时间。

中央民族大学附中藏族班的老师到车站接回了这些疲惫、木讷的孩子。在此之前,藏族班的老师都在中央民族大学经过短期藏语培训。

学校为藏族班的学生们配备了生活老师,负责安排日常吃穿等事宜,还统一给孩子们发了服装。初来乍到,藏族孩子听不懂汉语,平时出校门都由生活老师带领。逢到周末,老师会带着他们去天安门广场、北海公园游玩。14岁的觉果看什么都稀奇,很兴奋。他说,当时认为电报大楼和民族宫是最高的楼。他还喜欢看北京的老房子、四合院,喜欢走在胡同里的感觉。他和同学们都对地铁有浓厚的兴趣,经常从宣武门乘地铁到公主坟,再倒着坐回来。

藏族学生入校后,花了一年时间补习汉语和其他课程。藏族班的学生学习都很努力,成绩提高很快。而在大家埋头学习时,觉果却未必专注于学校课程,他也悄悄地看《麻将技法》等一些课外小书,也许是在弥补他没有娱乐的儿时缺憾。

觉果说,那时的老师特别好,像妈妈一样关心藏族孩子,也没有对觉果的分心有过多的指责。觉果和他的同学们至今与当时的老师保持着联系。

1985年,觉果在中央民族大学附中高中班毕业。当年,新华社人事局直接到学校招藏族记者,藏族班的40多人都参加了考试,最后一共要了8个人,觉果是其中之一。现在新华社西藏分社副社长多吉占堆、摄影记者索朗罗布,都是那批参加考试后被招收的。当时招的是文字记者,8个人里只有索朗罗布喜欢摄影。

新华社先送他们回西藏探亲一个月,然后又接回北京,送到当时新华社主办的中国新闻学院,继续学习两年,主要是新闻理论与实践。觉果后来说,从草原到北京,再回到草原,那是他的一次“现代文明之旅”。

觉果刚进西藏分社时,摄影记者马竞秋是他们的摄影老师。当时用的是徕卡相机和120的禄来相机,不单要学摄影技术,还要学暗房技术:显影、定影、配药、放大等等。觉果回忆说,马竞秋老师很耐心,手把手地教他们。

觉果在草原上长大,也在纳木错湖边收获了一段爱情。参加工作不久,他从拉萨去藏北草原采访。重回家乡,看到神奇壮美的纳木错湖时,觉果陶醉了!

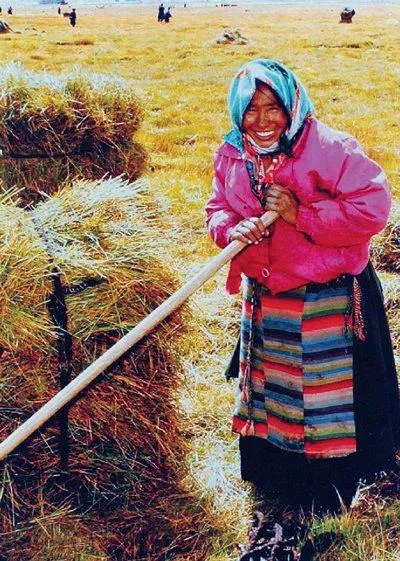

这时,一位美丽的藏族牧羊女走进觉果的视野。姑娘像大草原那样自然,像鲜花那样美丽。她的出现,唤醒了觉果对故乡的深沉之爱,对儿时记忆的追寻。他掉进情感的湖水不能自拔。他爱上了这个姑娘,很认真,很沉醉。采访结束,他下决心把姑娘带回拉萨,他们很快就结了婚,有了儿子格桑、女儿次仁卓嘎。

觉果的牧羊女妻子从小生长在纳木错湖畔,她只会说藏语,不识字,也不懂汉语。从草原到拉萨,她不仅生活不习惯,也难与周围的人交流。她感到孤独和无助。而觉果依旧东奔西走,继续着他对摄影事业的追求。慢慢地,那段近似于原生态的浪漫爱情燃尽了“烈火”,走向冷却。他们分手了。她又回到了美丽的纳木错湖畔。

盐队

“……八角街附托着虔诚和钱财/一个洋人,一个汉人,又一个藏人/议论着天气……三石灶的火堆/烫平了妖魔的印痕/撕裂了荒原久久的寂寞……”,觉果1988年在《西藏文学》上曾发表一篇《西藏感觉》,在那些即景式的诗化描述中,就已经传达出他在高原上的诸多文化体验。

为写这篇文章,我在浩大的新华社多媒体数据库里艰难搜索,找到上世纪90年代觉果拍摄的一组《最后的盐队》时,我欣喜若狂。组照中有驮盐人的肖像特写,有驮盐队艰难地渡过扎加藏布冰河,有劳累的驮盐人进入梦乡,老盐人独自默读佛经……可想而知,在艰苦的长途跋涉中,觉果始终思考、拍摄、记录着驮盐队的经历。遗憾的是,他当年还拍了上百张彩色正片,当时经新华社发稿给了国外媒体,而留下来的底片却已不知去向。

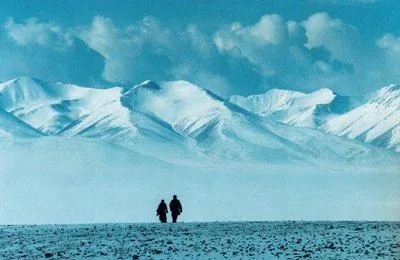

藏北高原是一片真正意义上的高天阔土。空气稀薄,人迹罕至,天空纯净而透明。在广阔的草原上,人类显得极其渺小。站在帐篷前,远在天边的景物需要你用心灵去感受。

藏北的牧羊女同这里的河流和蓝天一样纯洁,她们祖辈的生活方式就是生儿育女、放牧、挤奶,围着灶台和磨盘走完人生的旅程,永远走不出方圆几十里的草原。而藏北高原上的男人则不同。年复一年,他们都要在冬末初春之际,进行一次长达数月的壮观、浪漫、艰险而又充满乐趣的长途远征。这就是令外界感到神秘的藏北牧区的传统——驮盐。

觉果出生在这块土地上,也曾经是藏北牧民中的一员,从儿时就伴随着驮盐的故事生活,直到14岁。由于现代经济和交通方式的发展,飞机、汽车开进西藏,曾经被誉为“高原之舟”的牦牛即将“失业”。驮盐这种藏北牧区特有的生活方式和与之相伴的传统文化,也将随之逐渐消亡。虽然驮盐文化的消失是必然的,觉果却以为,作为一名牧区出生的男人,如果没有把这种生活方式及文化记录下来,就是一种失职。他说:“记录比报道更重要。尽管我是一名摄影记者,但是我觉得过分的报道策划是商业时代的产物,并不是记者的本真。我有牧人的基因,如果还有驮盐文化,我就是一个盐人。”

1993年初春,觉果带着童年的梦,带着儿时模糊的记忆,加入藏北班戈县保吉乡的一个驮盐的队伍,跟随盐人向藏北无人区进发。几个月以后,食盐将从他们手中进入众多藏族家庭。与盐人不同是,觉果此时是新华社摄影记者,背着全套几十斤重的摄影器材和一大包胶卷,每天除了行路,还要拍摄。

觉果说:“我是驮盐队中的一名‘无知青年’,跟随盐队在荒漠野地、大雪狂风中前行。”在成百上千公里的路途中,驮盐队要举行独特的祭盐仪式,驮盐者赶着牦牛,说着“盐话”(一种驮盐人专用的隐语),按照盐队的特有习俗生存:早上天不亮就出发,一走就是大半天;下午牦牛吃草,人也休息;夜晚把牦牛拴成一圈,人就在中间搭帐篷,吃糌粑和肉。

他们日复一日走向盐湖,男人们把盐湖当成母亲,在行进中不断诵经、祈祷。在生命的轮回之中,藏北男人干着不变的驮盐活计,吃着不变的糌粑和牛羊肉,与落日共眠,与旭日同起。过了好多天,春天湖水水位最低的时候,盐人们到了盐湖边,白花花的盐就在眼前。看着男人们从盐湖里挖盐、打包,儿时的许多记忆回到觉果脑海中。他说:“我仿佛看到了我的父亲……”

觉果拍摄的专题照片——《最后的盐队——西藏高原上一个关于盐的故事》成为新华社90年代摄影报道的经典之作。

铁路

同行们说,觉果是个“有心人”,他有意记录下西藏的每一件大事。青藏铁路从开工到通车,前后经过10年,觉果是唯一记录下全过程的藏族摄影师。觉果说,即便没有人派他去,他也会去拍青藏铁路的建设和通车,不是为名利,记录本身就是一切。他镜头中的青藏铁路,涵盖春夏秋冬,风霜雨雪,有晚霞,有彩虹,从铁路动工的第一张照片起,他努力记录尽可能多的历史片段。

一位采访过青藏铁路的记者说,青藏铁路沿线做饭的师傅都认得觉果!不少参与铁路建设的民工都有觉果的手机号,而觉果的手机上也存了不少青藏铁路火车司机的电话。

皑皑白雪中,印有“中铁十一局”字样的施工架在拉萨河上昂首挺立。当时气温零下30℃,觉果仰面躺在雪地上拍摄。

提到与铁路工人们“同吃同住”,觉果的眼睛亮起来。与工人们在一起吃饭,一大锅白花花的肥肉加白菜,大家蹲在路边吃,爽啊!觉果乐呵呵地说。工人们通常主动借碗给他,说,让记者先吃。无论迎风还是下雪,觉果和他们蹲在一起,哗啦啦地吃。

在海拔4000多米的安多轨排生产基地,觉果走进女工工棚,拍摄她们的日常生活:一人高的氧气瓶边,一名女工在梳头;业余时间打毛衣、听情歌;漫天大雪中施工;戴上头巾口罩,生怕晒黑……

在觉果电脑的图片库里,辟有“铁路工人”和“火车司机”专栏。在空旷的青藏高原上,觉果能看见的人,就是这些一铁镐一铁镐、一根枕木一根枕木地建设铁路的农民工。他记忆中最难忘的形象,是在风火山背负氧气瓶、鼻孔里插着输氧管干活的工人们。

同事说,他总是选取特别人性的角度。

铁路令他兴奋。一次在那曲采访,一辆铁路工程车忽然出现在路轨上,觉果狂奔着跟拍。那是他第一次在西藏境内看到火车,尽管只是一台机车。

曾和觉果在青藏铁路一起采访的周轶君说过:觉果虽然出生在海拔4700多米的纳木错湖畔,在拉萨生活多年后,上到海拔四五千米的青藏铁路施工段,同样会因缺氧而彻夜难眠,冻伤、紫外线灼伤成了家常便饭。

采访中,记者在铁路沿线兵站借宿,有时也在荒郊野外搭帐篷住。身为摄影记者,觉果比同行的文字记者更加起早贪黑,却总是把条件稍好的栖身处让给别人,饮食上也首先关照他们。

一次在海拔5000多米的唐古拉山口,一辆汽车在结冰的坡上打滑,阻断了交通,后车排了十几公里,觉果等人乘坐的吉普车也深陷雪中。当时气温零下20℃左右,觉果想,这样堵下去会冻死人的,于是组织大家下来推车,同时帮助疏散车辆。他还在第一时间电话联系青海、西藏两地交警,很快就有交警赶来,还给堵在路上的司机、乘客带去食物。

沿铁路线采访,很多时候车跑了很久仍不见一人,只有光秃秃的山头。曾与觉果一同工作过的摄影记者杨俊江说,幸好觉果天性乐观,一路说笑,让大家不觉得苦。偶尔他们也会“发泄”一下,相互摆拍怪异造型。

2001年至今,觉果以新华社西藏分社摄影记者身份,往返于青藏铁路格尔木-拉萨段施工现场百余次。他希望西藏更多地融入世界,分享物质文明,同时输出藏族特有的文化。铁路完工后,觉果说“古老大地上的新鲜事情”刚刚开始,青藏铁路还在延伸,他将继续拍摄下去。

青藏铁路通车后,20多名曾在青藏铁路工作的民工来到拉萨。他们打电话给觉果,说想在布达拉宫前面照相。觉果马上赶到,给他们一一拍照,再打印好,一一寄给他们。

信仰

觉果其实不善言辞,但他凭着自己独特的感觉工作和生活。

第一次婚姻的结束曾深深刺痛了他,他常以酒消愁,酒后曾有一次把脑袋摔得开了瓢……他变得隐忍不语,陷入自卑和孤寂。周围的朋友、同事都爱莫能助,直到一个叫廖勤的川妹子出现在他生命里。

汉族姑娘廖勤喜欢摄影和绘画,精力旺盛,内心充满温情和宽容。她跑遍了大半个中国,几次进西藏旅行。在和朋友聊天时,她说:“想留在西藏,嫁一个康巴汉子。” 朋友把这话当了真,带她认识了觉果。

相同的兴趣爱好,让爱情如闪电般击中了他们。1997年8月,在世界最高的圣湖——纳木错湖畔的草原上,他俩举行了藏汉结合式的婚礼。之后廖勤跟着觉果回到拉萨,成了格桑和次仁卓嘎的汉族阿妈。

廖勤说,觉果虽然不是典型的康巴汉子,可是,他的血管里流淌着野性的牧人的血液。

觉果的照片喜用大色块,与藏族人天生对色彩的敏感不无关系。而他拍摄的角度多为仰视或平视,也尽量不站在朝拜者面前拍摄。觉果的解释是,要“敬畏”自然,尊重拍摄对象,拍摄角度反映了摄影师的态度。

觉果也拍摄了大量藏传佛教内容的照片:布达拉宫、大昭寺,活佛、喇嘛……庄严而神圣。那是一种真实、冷静的记录。对任何宗教的信仰者,觉果都怀着一颗敬畏之心。他更多地是从一个观察者的角度来表现,力求从情感上达到沟通和理解。

比如拍天葬、水葬、火葬,觉果曾说,他很欣赏这种丧葬方式,各民族都有自己的民俗习惯,不同民族产生不同的文化,没有高下之分,只有在不同环境下产生的不同,这就是现实。

今年春节期间,觉果随妻子到重庆给岳父扫墓。他看到整个山林都是墓地,很是震撼。他由此想到天葬:在一块大石头上,成千上万的人从这里走了。人来自于自然,回归于自然,不占用一寸土地,不给后人留下任何负担。来世还很漫长,人就是过客。

我偶尔会与他聊起宗教信仰的话题。

觉果说:“游牧是藏民族的特性。我是藏族大家庭的一员,从小就知道游牧就是我的生活。帐篷转场搬到哪里,父母就到哪里。牦牛背上的筐子里,我被与佛像和酥油灯放在一起。这就是宗教,信仰就是这么来的,这就是藏族人世代的精神寄托。要是不理解这个,就不能理解藏族人的宗教信仰。”

他说,佛教的寿命比任何一个政党的寿命都长。尽管用现代文明的标准衡量,藏人的物质生活有些贫乏,但他们有精神寄托,心里比较踏实。而现在大城市的不少人,“穷得只剩下钱了”。在觉果看来,藏族人的信仰使他们即使在物质匮乏的生活中也总是充满乐观,在大自然中享受阳光和洁净的空气。作为摄影记者,生活在有宗教信仰的民族中格外幸运,所以,镜头对准宗教、对准活佛、对准藏族信徒日常生活,亦在常理之中。

觉果说:“宗教是一种精神,如果你与拍摄对象在精神上无法沟通,就拍不出宗教,拍不出那种精神!尽管我拍了很多宗教活动和宗教人物,但是,世俗的欲望已经吞噬了我,所以,我只是芸芸众生中的一粒沙子,不能成为一个忠实的信徒。我只能站在门外,用镜头记录这个精神世界。”

由于他心里对宗教有敬畏,对信仰有理解,加之常年混迹庙宇中,从心理上与喇嘛们没有太多的距离,能够用真诚的目光看他们,喇嘛们也会真诚地接受觉果,自然面对他的镜头。所以,觉果拍出的照片常似有神来之笔,让人过目不忘。

“踏遍青山人已老,见遍活佛未成佛。”觉果这样评价自己。说到此,他端坐,沉思,俯首,低吟:“我为我来世祈愿,我放弃肮脏欲望,放弃灯红酒绿,放弃光艳的肌肤,放弃仙人球的思维和哈巴狗的尾巴,把自己融化在旷野的万籁寂静之中,把自己的脚印留在草原的小道上;愿我的灵魂漂浮在神湖上空,愿我的梦与鹰飞翔……”

我看着此时的觉果,一种神圣的感情油然而起,遍布全身。新华社有觉果这样的记者,我感到庆幸。

觉果敏感、睿智而有灵性,大家同时出去拍照片,常常只有他拍出了不一样的感觉。别看他有时显得那么轻松,其实,他更像一个狡黠的观察者,在悄悄地努力着,也许一不留神就拍出经典,难怪有人称他“觉果大师”。我相信他是个为摄影而生的人。

每次见到觉果,他都微笑着面对你。微笑是藏族人的经典表情。杨俊江说,在拉萨,傍晚和觉果出去散步,他总是不停地和人打招呼,好像半个拉萨城的人都认识他。青藏铁路通车报道结束后,他坚持用车把同行的记者送回了格尔木,“性情中人”是他给大家的深刻印象。

觉果曾经送给妻子廖勤一匹马做礼物,这在很多人看来可谓浪漫之极。而在廖勤眼里,觉果是个“本分、不贪心”的人,因为他常说,自己一辈子能做好一件事就够了。