将广东文化融入摄影

2011-12-29 00:00:00洛瑶

摄影世界 2011年6期

叶健强在广州的横街窄巷长大,是地地道道的“广东仔”。自小喜欢美术、书法,见证了广州30年来的变迁。1971年,高中毕业的他进入广州新闻图片社工作,一边工作,一边系统地学习摄影知识,从在暗房冲洗胶卷、放大照片学起,将兴趣与工作有机结合起来。在广州新闻图片社工作时,他得到的告诫是:拍照片一定要拍漂亮、完美的。因此,在那个时期,他所拍摄的照片无论是风光片还是人物片,都很讲究用光等摄影手法,且一律都是摆拍。这种状况一直持续到1980年,他进入《羊城晚报》做摄影记者的初期。这一时期,叶健强拍摄了许多“摆拍”的照片,从这时候开始,他开始觉得生活中一些有缺陷的或是不完美的东西才更有个性,更值得被关注。也正是从这个时候开始,他开始关注广州市民生活,关注反映社会存在、变化发展的东西。

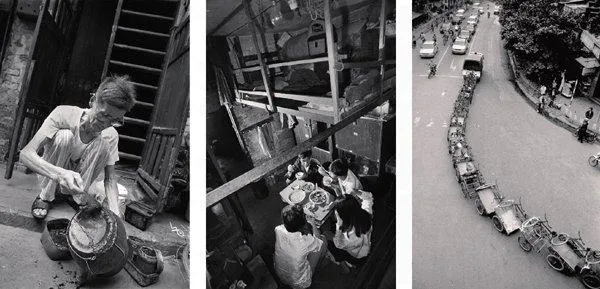

1983年之后,是广州进入改革开放后变化最剧烈的时期,整个社会都在变。人们开始认为用力不如用脑,叶健强则希望能用相机记录这些变化,毕竟酸甜苦辣才是一个人真正的生活状态,民生的东西才是自己熟悉又应该关注的,才是最可爱的。他开始骑着破旧的自行车在街上闲逛拍照,每次抓拍到有趣的场景都会兴奋不己。在他看来,即使有些照片对焦不清楚或是构图不完美,但仍是真实、自然的,因为你永远没法预料下一张照片会是什么样。他说:“我是土生土长的广州人,对广州有很深的情结。广州人有‘一盅两件’,一盅是指喝茶,两件是指烧麦和糯米鸡。他们的生活很悠闲,很多人养养鸟,喝喝早茶,一天就过来了。如果细心观察,你会发现市民从穿着打扮到生活娱乐,都反映出社会改革的变化、社会的本质,想从共性中找到个性,只要从人民身上入手就可以了。从这个角度抓拍,不论是搞新闻工作,还是艺术创作都是有价值的。” 他上百幅在广东省和全国获奖的摄影作品,正是由“逛街”中得来的。现在,身为《羊城晚报》摄影部副主任、广东省新闻摄影学会常务理事的他还在继续这样的拍摄。

2005年,《羊城晚报》设立“叶健强跑街”专栏,每周出2〜3期,一开就是七年。他笑称这个专栏是在流动中发现有意思的东西,直到现在仍是读者心中的乐土。一幅幅反映草根阶级生活状态的图片,一幅幅用简单的摄影记录方法拍摄下的有血有肉的图片深深感染着广州市民。谈到这个专栏的诞生,叶健强说:“我对广州人的经历很熟悉,不同的人群只是一个引子,它很抽象,也很现实。不管你处在什么样的阶级,对生活的热爱和追求都是一样的。世界观就是对世界的观察,是宏观和微观的合体,这个栏目就是让我们在生活中不断发现新东西,D9J7HlJJBAawBMJ6UAQ4BQ==告诉人们不要盲目追求形式上的东西,要从节奏中抓住时代符号。过去我总认为使用传统的用光、构图方式,用夸张的特写描绘事物才是作品,主持‘跑街’这个专栏后,我感觉形式是为内容服务的,在生活的点滴中发现可塑造的东西才是硬道理。我对拍摄风光、静物的兴趣不大,有好的光线会恰当利用,但不会刻意描绘,也不喜欢利用后期制作出特别的效果,我觉得原汁原味的更好。在我的作品中,‘人物’才是灵魂,大家共同经历过的一切真实的事件才是我要表现的重点。”

作为前辈,快到退休年龄的叶健强表示会坚持主持好这个栏目。被问到对后辈的忠告时,他想了想说:“摄影在过去是贵族消遣用品,现在已经成为大众艺术,这个时代,人人都可以拿起相机拍作品,这对摄影记者来说是一种挑战。所以我认为‘坚持’很重要,付出的代价也会很大,是对灵魂、细节的考验,也是对人精神意志的磨练,要准确抓住每一个符号。年轻人的机会很多,发展空间大,新手法应用得又很熟练,他们更注重形式的东西,我们老人更注重更本质的东西。虽然现在的世界观很宽容,但还是要锻炼自己的眼力,眼力+头脑+技术=有价值的图像。很多人想拜我为师,我让他们慢慢来,其实生活中很多偶然都是必然的,只有反复经历过失败才能敏锐地抓住事物的发展趋势,反复就是力量,但切忌沉闷,要在不断的修正、发现过程中树立信心。当摄影记者多年,我也有过迷惘期,比如在天河城新区拍摄找不到感觉,就骑上自行车去西关老城区走一走,看到熟悉的景物、熟悉的人,会激发我的创作欲望。就算是去同一个地方,拍同样的人,在不同时间段表现出的样子也是不同的。当摄影记者,与人沟通很重要,新闻图片带有故事性才更好看。我(通过摄影)把大众情感浓缩成细节的动情点,使人有身临其境的感觉。希望大家在看我拍的照片的时候,可以流着眼泪在笑。”