橄榄真情润无声

2011-12-29 00:00:00闫峰

中华儿女 2011年8期

在雪域藏东大地,扎日莎巴神山和勃勃朗雪山如两条巨蟒,浩瀚起伏的山体,层峦叠嶂,峰岩兀然,怪石嶙峋。西藏林芝地区的朗县,就坐落在雪域高原东南边陲的要冲地段上,往来的车辆、云集的商人,为这座小城平添了几分繁华与风景。汉、藏、洛巴、门巴、回……不同的民族,不同的风情,相互交融,相互渗透。

在朗县,驻扎着一支以作风优良、纪律严明而闻名遐迩的部队——朗县公安边防大队。

4200平方公里的土地上,43名公安边防官兵和勤劳的农牧民群众,如同跳动的音符,同奏鱼水新曲,同唱戍边壮歌,奏出了万般神韵,唱出了满腔豪情……

深怀爱民之心:雪中送炭胜亲人

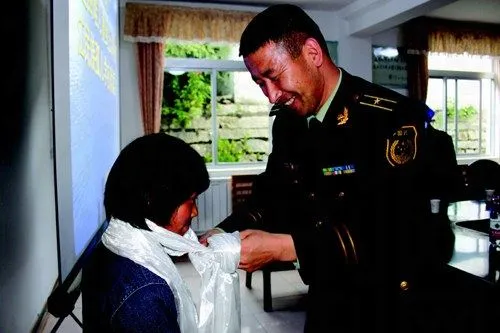

爱,是民警同群众血肉联系的情感纽带。朗县边防大队官兵怀着对群众质朴而真挚的爱,帮助一个人,温暖一个家庭,收获一片民心……

格桑老人逢人就说:“我这条老命能活到今天,全托共产党的福,全托边防官兵的照顾!”

藏族老人格桑是朗县朗镇的一位孤寡老人,已七旬高龄。在他62岁那年,因积劳成疾,缺医少药得不到及时治疗,老人不幸半身不遂,日常的饮食起居都成了问题。在一次走访中,大队官兵来到了格桑老人的“家”——寡居的破旧房里,阴暗潮湿,仅有一个桌子、面缸和一张床……官兵们的心,被深深地震撼了。大队当即作出决定,“为党和政府分忧,尽力帮助这位残疾老人过好后半生。”

每逢假日和业余休息时间,大队总忘不了组织官兵给格桑老人挑水、劈柴、打扫卫生、缝补衣服;每月领到津贴费,官兵们忘不了你5元、我10元地捐出来,为老人购买面、菜、牙膏等生活用品。班长罗桑更是老人家的“常客”,他总是利用中午时间去看望老人,里里外外忙上一两个小时又匆匆赶回队里。

一天中午,罗桑走进老人屋里,发现老人发烧在床,他二话不说背起老人上县医院就诊。挂号、交费、拿药、喂药……跑上跑下,累得满头大汗。直到第二天,老人病情有所好转,罗桑才背着他回家。临别时,老人久久坐在门口目送罗桑,什么话也说不出,只是不停地擦眼泪。

大队官兵时时把群众的冷暖病痛放在心上,视驻地群众为亲人。队里经常派卫生员免费为群众进行体检,送医送药,并为不同年龄段的农牧民建立了详细的健康档案。农牧民有病,卫生员随叫随到,被农牧民亲切地称为“救命菩萨”。

在朗县,像格桑这样受到无微不至关怀和照顾的鳏寡病残老人就有8人。边防大队助残的爱心撒遍朗县,他们助残的动人事迹传遍雪域高原。

12岁的藏族小姑娘索朗曲珍是朗县拉多乡中心小学一名失去父亲的孩子,从小跟着爷爷奶奶生活的她过早地担起家庭的重担。由于爷爷奶奶年事已高,除了政府的救济,家中基本没有任何生活来源。尽管国家政策免去了她的学费,可平日的生活用品、学习用品还是成为爷爷奶奶心头的一座大山。

2008年3月,朗县边防大队的官兵了解索朗曲珍的情况后,自发为其捐款捐物,使原本已经辍学在家一个月的索朗曲珍又回到了学校。随后,大队常派人拿着生活用品、学习用品去索朗曲珍家中慰问,临走的时候还会留下几百块钱。正是有了这些边防警察叔叔的帮助,索朗曲珍又重新燃起了心中的希望,她除了帮助爷爷奶奶干活,就是努力的学习。她现在每门功课都在90分以上,同时还担任了班长职务。她说:“我要好好学习,将来也要成为边防警察叔叔一样的人,成为一个对社会有用的人,帮助像我一样需要帮助的人。”

2008年以来,朗县公安边防大队官兵共帮助拉多乡和金东乡的贫困儿童共计12人,累计捐款捐物达到了1万余元,让失学的8名适龄儿童重新回到了校园。

朗县边防大队的官兵们的爱民故事说不完、道不尽,他们心中始终装着辖区人民群众,人民群众也记住了边防官兵的好。用群众的话说“他们就像天上的太阳,总在我们生活出现阴霾的时,出现在我们头顶,温暖着我们的心”。

善解困民之难:生死关头显身手

无论是春去冬来,还是人员更迭,朗县公安边防大队服务群众、勇于奉献的“接力棒”始终在官兵之间传承,把平安和稳定送到千家万户,受到了辖区群众的交口称赞。

2010年12月4日上午12时,金东乡来义村村民拉巴急匆匆地跑进金东边防派出所泣诉父亲失踪的经过:67岁的父亲伦珠次仁于3日上午徒步去金东乡巴龙村探望出嫁的闺女,至今没有返回,下落不明。

老人年老体弱,又没带食物,狂风、饥饿时刻危及老人的生命。老人的安危牵动着边防官兵的心。派出所教导员杨永峰一面向上级领导汇报,一面组织全体官兵迅速出动查找。风沙弥漫的朗县金东乡,无数个橄榄绿色的身影在呼啸的狂风中时隐时现,艰难地向前跋涉……数个小时过去了,寻救队伍走出了50多公里,直到天黑还没有查到老人半点踪迹。

负责现场指挥的陈宝惠大队长果断下令:“再组织一些人员,一定要查清每一处草木、山沟,不放过每一条线索。”寻救队伍又一次出发了。坚硬的干粮、沁牙的凉水伴着风沙,组成了官兵们的晚餐。警官姚远感冒发烧,头晕恶心好几天,却一声不吭地继续前进;业务干部单平把自己的那份干粮悄悄塞进其他战友的口袋……此时大家只有一个共同的愿望,一定要把老人找回来!

5日下午18时35分,官兵们终于在本布拉山脚下找到了处于休克状态的伦珠次仁老人。官兵们迅速将奄奄一息的老人小心翼翼地抬上汽车,向乡卫生院疾驰……

其实,这仅是朗县公安边防大队千百件危难救助行动的缩影。近年来,在朗县边防大队管辖境内,只要农牧民群众遇到困难险阻,总会见到朗县边防大队官兵排忧解难的身影。

2010年4月的一天,朗县中学的3名学生清晨结伴登山游玩,直到傍晚还不见返回。晚上8时,大队接到县公安局的求援后,大队长陈宝惠立即带领9名战士携带攀登器材和强光手电筒,火速赶往事发现场。经过两个多小时艰难搜索,官兵们终于发现了三名学生。

由于饥饿、惊吓,被困学生早已瘫成一团,靠在仅有半米宽的石头上瑟瑟发抖,稍有不慎,就会从三、四十米高的悬崖峭壁上摔下来!此时天色已晚,还淅淅沥沥下着小雨。在悬崖峭壁间救人,难度可想而知!

情况危急,刻不容缓!陈宝惠把攀登绳扔向山腰钩住一棵灌木,然后紧紧抓住一步一步往上攀爬。眼看就要接近目标了,没想到那棵灌木却从石缝中连根拔起,身体失去重心的陈宝惠迅速下滑。情急之下,他赶紧抱住了旁边的一块石头。时间就是生命!陈宝惠不顾身上的伤痛,抓住战友们再次扔上来的攀登绳,冒着生命危险,艰难地往目标爬去。为防万无一失,陈宝惠把受困学生拴在自己背上,把攀登绳系牢,然后抓着绳子慢慢往下滑动。

30米,20米,5米……离地面越来越近,陈宝惠的力气几乎消耗殆尽,双手、双脚早已被绳索摩擦得血肉模糊,40多米的攀登绳被鲜血染红了一大半!事后陈宝惠这样说:“在那个紧要关头,根本没时间考虑个人的安危,一心只想尽快把受困学生安全送到地面。这是我要完成的使命!”

哪里有危难,哪里就有边防官兵的身影。朗县边防大队的官兵们用自己的实际行动在朗县人民心中树立起了一座高大的丰碑。“有危难,就找边防官兵”已成为了驻地农牧民群众的共识。

大爱无声:用实际行动诠释着铮铮誓言

2010年5月26日18时03分,朗县边防大队金东边防派出所官兵正在开会,附近一居民家突发火灾,被哨兵发现。官兵们迅速带上灭火器、水桶、铁锹等工具赶去救火。18时06分,派出所官兵10余人抵达火场。

火灾发生在一个居民家的草料房中,浓烟从门缝中、围墙缝隙里冒出来,高达十几米……附近居民用脸盆端着水洒向火场,无济于事,3名官兵拿着灭火器冲向火场,作用不大。

“一部分人拉水,一部分人拆塌屋顶把火压灭”,陈宝惠迅速判定情况,当机立断下达命令。火场周围烟熏火燎,官兵难以接近,但是必须迅速灭火,否则会危及旁边群众卧室。几名官兵眯起眼睛冲进浓烟中,用铁锹铲开房顶的泥巴,露出支撑屋顶的椽子后撤出来。有的官兵眉毛被烧光了,还有的手上被烧出了水泡。“一二,一二……”几名官兵找来老乡的一把梯子,喊着号子把支撑椽子的围墙全部砸塌。屋顶掉了下去,火势迅速被控制,着火点被分割为好几处。

18时25分,许全武所长带领的拉水小组赶到,一桶桶水被送上火场旁边的屋顶,然后再浇向明火处,火势明显开始变小,大家这才松了一口气。

18时38分,明火全部被扑灭;待所有隐患消除,时针已指向19时25分。所幸灭火及时,没有发生人员伤亡。

“太感谢你们了,谢谢共产党,谢谢边防派出所。”房屋主人紧紧拉着官兵的手,激动的泪花在眼圈里直打转。“这是我们应该做的,以后要注意防火啊”,陈宝惠大队长说道。

抗洪抢险:狂澜中演绎爱的奉献

朗县金东乡各族人民忘不了那场洪灾!那是朗县金东乡各族人民与自然灾害斗争的真实写照,是一曲警民团结、民族团结的赞歌!

2010年7月28日,朗县金东乡已经下了三天的瓢泼大雨仍倾泻不止,早上9时,随着急促的电话铃声,传来了紧急的求救。“我是乡党委,烈村、秀村被洪水围困,请速救援。”灾情就是命令,人民的安危就是自己的职责。随即,一支由金东边防派出所20名官兵组成的救援小组火速赶往受灾地点。

雨没有停,水还在涨。“乡长,怎么样?”车还没有停稳,杨永峰教导员便跳下车焦急地问。“有几个老乡的房屋面临倒塌的危险,人还在里面。”“赶紧救人!”杨永峰教导员一边下令一边跳进齐膝深的水中。随即,参谋索朗尼玛、战士普布索朗、童豆豆箭步跃入水中。最靠近河坝的三间民房已被洪水浸泡得摇摇欲坠,里面的人还在呼救,官兵顾不得洪水的冰冷和汹涌,立即向危房靠近。“出来了,出来了,都出来了。”一名藏族老阿妈被参谋索朗尼玛背了出来,一个孩子也被战士抱了出来……

雨越下越大,水越来越急,被淹没的房屋还在水中飘摇。久久地,岸上的群众迟迟不愿离去,尤其几个藏族老人竟不顾肆虐的洪水要去捞自己的“家产”,望着湍急的洪水,望着满面泪痕的群众,杨永峰教导员又大声喊道:“抢救东西,能救多少救多少。”一个,两个,三个,转眼间,二十名官兵又跳入冰冷浑浊的洪水中。在泛着泡沫,卷着浪涛的水中,在那即将崩塌的民房前,散落的物品不停地飘荡着,官兵们早已顾不得洪水刺骨的寒冷,四处分散着打捞被冲散的物品。两个小时过去了,大部分物品被捞了回来。一名叫伦珠的群众拉着杨永峰教导员的手留着泪说:“房子都冲走了,可是你们为我们把东西都拿出来了,我什么感谢你们的话也说不好,只有一句话“突及其(藏语:谢谢)”。”

直到下午17时,经过八个多小时激烈奋战的官兵们仍粒米未沾,雨仍在不停地下,险情还没有排除,被救出的人必须马上转移到安全地带。在教导员杨永峰的安排下,官兵们开始有组织的转移群众。

又经过两个多小时的紧急行动,被洪水包围的老乡以及他们各自的物品大多被转移到安全地带。此时,雨也渐渐地小了下来。晚上21时许,金东边防派出所的接警电话再一次突然响起。“集合,有房子倒了。”刚接完电话的杨永峰教导员说道。

“在那儿。”顺着一名群众手指的方向,三三两两的土房孤零零地立在水中,大部分濒临倒塌。群众们已经转移,可是器具还留在房内,虽然只是是些锅、盆、毡子,然而在老人的眼里,却弥足珍贵。因为这里地处偏远,交通不便,农牧民还比较贫困。为把损失减到最小,官兵们顾不得房屋倒塌的危险,立即又投入抢救斗争中。一家、两家、三家,官兵们不停地忙碌着,把漂浮着的物品打捞起以后,又去挖被埋在房下面的物品,很多人因此弄得手破血流却毫无怨言。终于,所有的物品都全部抢救出来了,农牧民们看着自家的东西完好无损,感动得拉着官兵们的手不停地说:“突及其!(藏语:谢谢)”

自然灾害无法抗拒,但一个又一个的营救场景却令人动容。这一组组感人画面诠释着朗县边防官兵对党的忠诚和对人民的爱。

据不完全统计,从2007年至2010年,经朗县边防大队扶助走上致富之路的金东乡农牧民就有350余户,占当地农牧民总数的25%。

如果说群众是“土地”,那么边防官兵就是“种子”,真心与爱心的累加,让朗县公安边防大队官兵——这粒“种子”,深深扎根于“土地”之上,它开出灿烂的花,结出丰硕的果:在炎炎的烈日下,有他们帮弄牧民群众收割青稞的身影;在凛冽的寒风中,有他们徒手解救受困车辆的身影;在他们身旁,飘扬的是冉冉五星红旗、闪耀的是神圣国徽;在他们心里,唱响的是忠诚卫士之歌!

责任编辑 全照立