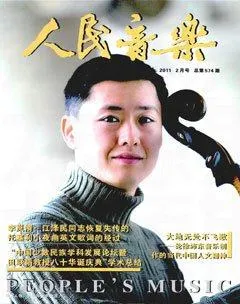

演绎语言之美的小提琴手

年春天以来就听说长期病休的翻译家欧阳小华住院治疗,当时我正忙于筹备6月份的“澳门会议”,会后不久就接到有关方面传来小华已然病故的噩耗。对那么好的一位同志的离世我实在不能接受,匆匆应接对她“遗体告别”和随后举行的“追思会”,使我久久难于压制自己的无比伤痛。回顾过去,半个多世纪与小华相识的种种,至今仍历历在目。人生苦短,当时都还是翩翩少年的你我,随着新中国音乐事业的发展、随着中央音乐学院的建设和发展,我们经历了各自的人生崎岖,我老了你走了,只能祈盼英魂不灭、永垂不朽!

欧阳小华,1928年4月15日出生于上海的一个革命家庭。她的父亲就是20世纪30年代起长期在“国统区”从事“左翼文艺运动”、“抗日民主进步文艺运动”,新中国社会主义文艺建设的主要领导者之一,以及享誉世界的剧作家阳翰笙。由于家庭的影响,她从小就酷爱音乐和忠诚革命理想。从早年(10岁)起,她得以进入爱国教育家陶行知在重庆创办的、主要吸收抗战难童的“育才学校”音乐组学习。1940年(12岁)考入重庆国立音乐院专业学习钢琴,师从钢琴家易开基教授。1946年,以钢琴主科优异的成绩毕业于南京国立音乐院。在此期间,她还积极参与重庆“新音乐运动”的各项演出(话剧、钢琴伴奏和合唱等)活动。1946年至1949年,在李凌领导的上海中华音乐学校任教。上海解放前夕,她又在中共地下党组建的“上海广播乐团”担任钢琴伴奏。新中国成立后,在组织的指引下,她进一步坚持自己的革命人生的理想,暂时放弃从小就对钢琴艺术的热爱,只身远赴北方,报考哈尔滨外语学院俄语系专门学习俄语。1952年毕业后即先后在北京中央文化部艺术局和中国音乐家协会任职——为接待苏联及东欧各文艺团体、音乐家访华的主要口译。1953年至1954年,随中国音乐家代表团出访匈牙利、苏联、波兰,担负为领导人口译的重任。

与此同时,当时新生的中国最高音乐学府中央音乐学院,为了全面提高我国专业音乐教学的质量,在国家的大力支持下,决定聘请大量苏联专家来华进行为期两年的各学科的教学工作。为了应付先后到校的专家教学口译的紧迫工作需要,欧阳小华与陈复君、刁蓓华、毛宇宽等一批优秀的专业口译人才,从1955年至60年代,先后调入中央音乐学院编译室。欧阳小华先后担任苏联作曲理论专家阿拉波夫、音乐史学专家康津斯基和音乐史学专家别吉章诺夫的“课堂口译”。后来她又投入了为专家讲稿的公开出版,进行文字整理和编辑。一般讲,作为专业口译,除了必须有娴熟的外语能力外,还必须有符合该项专业业务的深厚底子。欧阳小华的优异音乐天赋和钢琴才能,无疑是她胜任工作的重要基础。但是,作为先后配合作曲理论“作品分析”和“欧洲音乐史”、“俄罗斯音乐史”的这样宽阔文化艺术视野的课堂专业口译,对她来讲,仍然是一项非常沉重的考验。据我所知,在那几年,她几乎从早到晚埋头认真为每一堂课进行辛劳的备课。尤其,对将课堂口译的素材事后转变为提供公开出版的教材专著,决不是轻而易举可以办到的。它不仅需要过硬的文字写作能力,还需要在俄语之外具备英、德、法、意,乃至古代拉丁语的能力,以及全面的作曲技术理论基础和欧洲各国的文化历史的丰富修养的配合。在那样沉重的工作压力下,欧阳小华始终不改其沉着、开朗、乐观的精神,严格要求自己,出色地完成组织所交给的任务。

另外,还有一件事情值得一提。1957年,中苏关系还较正常时,苏联有关方面为配合庆祝中华人民共和国建国10周年,预备向苏联人民进一步展示中国音乐教育的新成绩,正式约请中国政府向他们提供几篇有关中国歌剧的学术研究新成果(并要求提供俄文译稿)。我方领导通过发动写作、成果遴选等方式,最后确定推荐王震亚的《梅兰芳的〈贵妃醉酒〉》、张洪岛的《歌剧〈草原之歌〉音乐分析》、汪毓和的《歌剧〈白毛女〉音乐分析》这几篇学术专论,并将其翻成俄文的任务统统交付给欧阳小华一人来干。众所周知,对翻译工作来讲,将外文译成中文比由中文译成相应的外文,其难度不同一般。尤其对文史类的理论文章的翻译又比技术类文章更加艰难,因涉及对中国古代、近代历史和民间艺术的研究内容、专用术语。在当时我们的水平基本还没有达到“约定俗成”,单凭一个人的力量来做,更是难上加难。对小华讲来,几乎又是非同一般的全新考验,她必须又要从头着手、边学边干地来对待。据我亲历所见,她又是默默地花了整整一年多全身心的努力,将这些文章全部译好,并自己打印、装订成册,上交给我方的领导部门。

“文革”中,阳翰笙同志及其家人,和欧阳小华本人,都不同程度地遭到“四人帮”及其一伙的残酷迫害。面对这一切的身心摧残,她始终意志坚强、沉默对待,从未颓丧。“文革”结束后,无论在担任一般俄语课的教学中,以及随整个“编译组”所编辑的内刊《外国音乐参考资料》的工作中,她照样全身心地、创造性地做好每一堂课的教学,做好每一篇文章的笔译。她发表了众多介绍俄罗斯/苏联、东欧各国代表性音乐作品和世界音乐历史发展的专题论文和专著,如《肖邦传》(与人合译)、《李斯特传》(与人合译)、《苏联音乐史》(与人合译),以及亲自执笔撰写介绍和分析苏联作曲家斯维里多夫的大型交响合唱《史诗“纪念叶塞宁”》等专题论文。这些丰硕成果,不仅受到音乐界和广大音乐爱好者的热烈欢迎,而且对增进中外人民的友谊和音乐文化交流有着极其深远的积极影响。1983年她晋升为“副译审”,1988年经中央文化部及中央翻译局审核,正式批准为“译审”职称(正教授级别)。

特别值得指出的是,1990年4月,欧阳华因病离休后,她实际上接受了一项新的政治任务,那就是:

“文革”后虽然阳翰笙同志得到平反并恢复其文艺界领导工作,而此时他已一身残病、手不能书。欧阳小华遵照领导部门的安排,以极大的热忱协助阳翰笙同志开展在文艺界的“拨乱反正”、为大批受迫害的文艺工作者伸冤昭雪的工作。首先,针对“四人帮”对国统区革命文艺运动的路线、方针及伟大作用的全盘否定,污蔑为30年代文艺黑线,由阳翰笙口述、欧阳小华执笔,撰写了大量文章和50万字的革命回忆录。以大量的革命斗争史实为国统区革命文艺运动正名,也成为填补中国革命文艺发展史的重要历史文献;其次,针对“四人帮”对国统区大批革命团体和统战组织的污蔑和打击,由阳翰笙口述、欧阳小华执笔多次上书党中央,陈述大量斗争事实,证明这些在我党领导下的团体的革命性质,如10个“抗敌演剧队”、4个“抗敌宣传队”、“孩子剧团”、“昆仑影业公司”、“中华剧艺社”、“新中国剧社”等;再次,针对“四人帮”对国统区党内外文艺干部的迫害,由阳翰笙口述、欧阳小华执笔撰写了大量报告、证明材料和文章,通过各种渠道上报、发表,为被“四人帮”迫害致死的同志平反昭雪,如田汉、潘汉年、阿英等。并证实了大批同志的革命经历,涉及到上千人及他们的家庭。

欧阳小华还参与了对阳翰笙30至40年代的小说、戏剧的整理、校对、结集出版工作,为完善对阳翰笙同志作品的研究、丰富中国革命文艺历史文献宝库做出了贡献。进入晚年,欧阳小华以带病之身,收集照片、核实史料,历经十年主持完成了《百年阳翰笙》画传的文字编纂。这部内容丰富的画传作为经党中央批准的纪念阳翰笙诞辰一百周年系列活动中的一个重要组成部分,受到广泛的好评,被称为中国革命文艺史的一个缩影。这也是欧阳小华最后的人生冲刺。

欧阳小华一生酷爱音乐,音乐伴随她度过艰苦岁月和快乐时光。无论现实生活如何艰辛困苦,政治环境如何残酷险恶,抑或是疾病的折磨如何痛苦不堪,天籁之声始终在她心中流淌。她在音乐世界中陶冶情操、抚慰伤痛、振奋精神,激发出对生活的热爱和战胜困难的信心与力量。她为自己可以毕生从事音乐的演奏、研究和传播而由衷地感到幸福和陶醉。(以上这几段文字均摘引自小华家人所提供撰写的材料)

由于欧阳小华的出色工作,她于1990年分别获得了北京市文学艺术界联合会授予的“祖国音乐事业发展贡献奖”和中央音乐学院授予的“杰出贡献奖”。2009年获中国文学艺术界联合会授予的“从事新中国文艺工作六十周年”荣誉证书。

革命家庭的深厚影响和长期革命工作的锻炼,赋予欧阳小华一生严格要求自己,为人热情谦虚坦诚,对工作埋头踏实、认真负责、精益求精。尽管随着年龄的增长,随着病痛的加剧,她始终以美丽、青春、热情、真诚的印象,留驻在人们的心间!

欧阳小华的一生,是奉献于革命、奉献于艺术的一生,是中国知识分子追求“真、善、美”统一的一生,是坚强而乐观的一生,亦是平凡而伟大的一生!

汪毓和 中央音乐学院音乐学系教授

(责任编辑 荣英涛)