多布杰 留下那段动人的歌

2011-12-29 00:00:00傅袆男

中华儿女 2011年15期

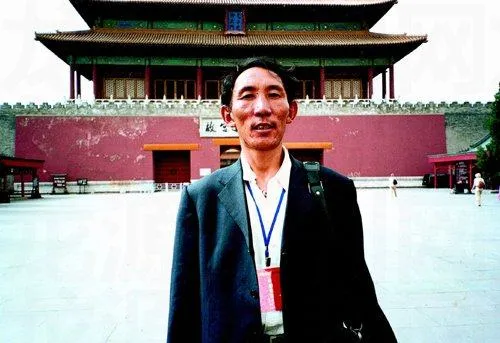

他,没有惊天动地轰轰烈烈的激怀壮举,也少见引人瞩目耸人听闻的奇迹轶事;他,有的是一颗真挚火热的心,有的是正直的人品和兢兢业业的工作态度,有的是被人称赞的甘为他人作嫁衣的默默奉献精神。他,就是全国劳动模范、西藏阿里地区对外贸易总公司经营科科长多布杰。

阴云遮住大山,如烟弥漫的晨雾笼罩着山野,一股股湿漉漉的水气朝人们的脸上扑来。

“到了,大家下车吧。”30多年前,随着引领员的一声招呼,19岁的藏族青年多布杰麻利地跨出车门。环视周遭,荒山秃岭,砂石遍地,茫茫戈壁。当时特别小的一个城镇,几乎全是土坯房,唯有一个大的礼堂算是较高的钢筋水泥建筑。他第一次来到这陌生而全新的地方——阿里。

之所以到此,源自一次招工。1979年,中央政府特批给阿里地区50辆解放车,但当地没有驾驶员。西藏驻格尔木办事处协调一个汽车队,出50名司机把车开到阿里。原计划招120人,几经筛选,最终定下76人:拉萨30人,日喀则36人,山南10人。作为其中的一员,多布杰一起跟车前往。

阿里,是喜马拉雅、冈底斯、昆仑等著名山脉的相聚处,享誉“万山之祖”;也是雅鲁藏布江、萨特累季河、印度河、恒河的发源地,又称“万水之源”。

尽管山水气势雄浑,但说实话,多布杰初来乍到时,心中并无过多喜悦。因为家乡日喀则,这座在藏语中意为“最好的庄园”的西藏第二大城市:蓝天高远,白云悠悠,辽阔的草原牧场,肥沃的河谷良田,茂盛的亚热带丛林,独特的冰雪险峰,自然景观类型之多着实让他留恋。

多布杰生于农奴家庭,解放前长辈们生活困苦,他没见过父亲,母亲在他7岁那年也去世了。生活的不幸叠加着带来打击。成为孤儿后,好在亲情之光撒满温馨。他在时任那旦乡乡长的舅舅细心照料下成长。多布杰读书的时间有限。十几岁时,春夏种田,秋天收割,冬天就在附近的学校里干建筑工。那时,舅舅不论是去县上汇报工作,还是到生产队田间地头的各个点上,都是骑着马赶远路,送去一片服务乡亲的诚心。尽管尚幼,但日复一日地看着舅舅的行为,特别是对工作的投入,对人的诚恳,从小的耳濡目染,使他懂得长大后也要力所能及地帮助更多的人。

雪域远途 勇敢的运输员

人生,有时并没有太多的选择机会。既然来了,就要有所收获,尽心于本职工作。1980年,多布杰在阿里地区驾驶训练班学习一年。用了不长的时间,勤奋和极具悟性的他,便顺利地掌握了汽车的操作技能。结业后,多布杰被分配到阿里运输公司担任司机。

成为专职驾驶员,多布杰的任务是往返于新疆叶城和西藏阿里之间,运送包括粮食、货物等在内的进藏物资,所经路线便是西藏西部重要的运输大动脉、世界海拔最高的公路、入藏线路中最艰难的一条——新藏线。坑洼颠簸的土路,茫茫无际的戈壁沙漠,沿途还要翻越海拔5000多米的十余座雪山峻岭,数百公里不见人烟,给养补充十分困难。

当年的新藏线是阿里的生命线,常年行车在这条线上,挑战的是生命承受力的极限。当地人总结,在西藏海拔3500米以上,每高出100米感觉即不同;海拔4000米以上,每高出50米反应就异样;而海拔5000米以上,仅仅10米的变化对身体都是考验。常年行驶其间的司机们,多有英雄气概。多布杰是其中的佼佼者。

翻过一座又一座雪山,趟过一条又一条冰河,担负着繁重的运输任务,他首先要考虑行驶安全,责任重大。世之奇伟、瑰丽、非常之观,常在险远而人之所罕至焉。天气恶劣多变,不论是乌云夹带着冷风细雨、冰珠雪花;还是路过湖区时天空的阴晴不定:这边黛云密布电闪雷鸣,对岸明晃晃的阳光却骄傲地照耀着皑皑雪峰。对多布杰来说,再熟悉不过。路途更为艰辛。即便是最好的情况,最初一天也只能跑200公里。行进最艰苦时,原本4天的路程,最终跑了13天。他感到后脑有如针刺,前胸后背宛如各压重石,闷得难受,身体空乏无力,眼前罩着一团雾。但为了行使安全,顺利运回物资,他以不凡的毅力克服来自生理与心理的考验,尽最大努力调节精神状态,以保证清醒专注。细心,换来的是踏实和平安。数年来,他未出过一次车祸。

周而复始,间歇难停。冬天大雪封山,身为驾驶员的多布杰还得一边挖雪,一边修路;车子抛锚或出现其他问题,他拿起扳钳工具,或爬在地上或弯着身子扭动零件,狂风骤起,将他的身体往后推去,踉跄几步幸好站住。但帽子被吹走,一把没抓住,转瞬滚落到山崖下。春天泥石流,前方被大块落石阻挡,斜阳垂暮,又有冰冷雨水打在脸上,多布杰和同行的车队司机们一起机警、快速、奋力地将障碍物移除。在处理危机的过程中,记不清多少次,他的腿被磕青,手被冻伤,嘴唇干裂发紫。饥饿、缺氧、寒冷、伤病,无不成为考验,也逐一显现出他生命力的顽强。

在跑远途运输的岁月里,两条路段最让多布杰心悸。一是赫赫有名的海拔5150米、被称为“死人沟”的铁龙滩,所遇风险很大,出事故率极高。许多人因残酷的高原反应长眠于此,“死人沟”故得名,即便是训练有素的军人行至这里也会格外小心。二是界山达坂(达坂是新疆人对大山口的