王惠生 他是活着的孔繁森

2011-12-29 00:00:00张惠清

中华儿女 2011年15期

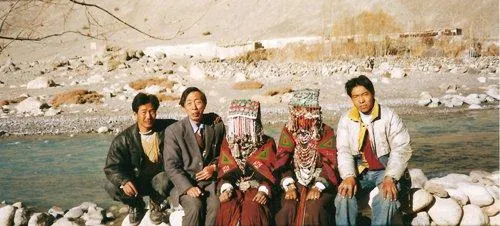

王惠生喜欢休闲随意的穿着。头戴一顶草帽,身着最普通的老汉衫和卡其布裤子,肩背军绿色挎包。这身打扮,让他在熙熙攘攘的都市中显得有些格格不入,却又让人感到难得的简单与淳朴。

就是这位面容清癯的老人,在阿里这个一般人所一生未曾涉足的神秘土地上,挥洒了将近30年的时光。三年前,他因严重的“高原反应综合症”挥手告别了神圣的雪域高原,回到了北京安度退休生活。医生告诉他,他或许今生无法再踏入西藏。

然而,在遥远的阿里高原,人们至今仍在口口相传王惠生的故事。他们会用赞叹的口吻重复着同一句话:他是活着的孔繁森。

从“鸡头”到“鸡尾”的壮志豪情

1979年6月。火车飞快地行驶在铁轨上,伴随着“轰隆隆”的巨大声音驶向远方。一过兰州,村庄就开始变得越来越少,取而代之的是广袤荒芜的戈壁滩。火车一路颠簸来到甘肃柳园后,停了下来。车内六十位年轻人的心潮开始澎湃。就是在这里,他们就要分别,去到传说中雪域高原的各个角落,为支援西藏奉献自己的力量。有一位个头不高,眼神明亮的小伙子显得尤为激动,他的目标很坚定,要去阿里。

这个小伙子便是王惠生。

1950年,王惠生出生在北京一个普通的家庭。在13岁那年,他考入了北京体育学院预科班学习体操专业,并于1967年入了党。自那时起,王惠生就暗暗告诫自己要用一生来实现入党时的誓言。

在那个年代,人们建设社会主义的巨大热情感染着他,人们对共产主义必将实现的信念激励着他,建设一个更加美好的祖国,让人民过上更富裕幸福生活的责任在他心中涌动。积极响应党的号召,王惠生热血沸腾地写下了申请书,要求去开垦北大荒。1967年,组织上批准了他的申请,王惠生被安排到黑龙江省富锦县七星农场插队落户。

在七星农场插队期间,王惠生种过地、烧过砖、打过石头,做物资,开船、开车、造船等等。艰苦的工作环境锻炼了他的意志,提高了他的思想觉悟,他逐步成长为连队指导员,并多次被评为优秀共产党员和“学雷锋”标兵。

然而,他心中一直有一个梦想:去西藏,去到祖国最边远的西部贡献自己的力量。早在他小的时候,一部部诸如《金沙江畔》《农奴》等有关解放军工作队到边疆去支援工作题材的电影便深深影响着他。他希望去到那遥远而神圣的雪域高原,做出自己的贡献。

1976年,机会来了。当王惠生听到了西藏需要人来支援边疆的消息时,他毫不犹豫地报了名。当晚,他站在地图前,手指一划拉,指到雄鸡尾部一个叫野马滩的地方,告诉他的“荒友”,我下了决心,要到这里去!而那个区域,正是阿里。

日后,王惠生在给朋友的信中写道:“对于我这次离开本单位到西藏去,我知道会有很多的说法。这是我意识到的。有些人是不理解的。但我坚信我走的路是对的。是我一个共产党员应该的。”

确定要去西藏之后,王惠生参加了哈尔滨师范大学的两年培训。1979年1月,在一个大雪纷飞的日子,王惠生同哈尔滨师范大学60名学生一起,带着心中的热情,慷慨激昂地分赴西藏。临行前一个知青战友为他写了一首诗,深深激励着他:

阿里长云暗雪山,常念战友破楼兰。

几回梦游珠峰顶,化作豪情展新篇。

到了西藏后,王惠生才得知当时阿里还归属新疆管辖。于是,他被分配到了拉萨市文教局工作。不到一年的时间,西藏便赶上1980年干部大批内调。当时阿里已经划分为西藏管辖了,急需人才,要抽调干部。王惠生时任文教局人事科干事,同时兼管团委和工会的工作,如果继续努力下去,前途不可限量。然而,他不顾同事的劝阻,也不理会有人说他“傻”,毅然决然向组织部打了报告,决心奔赴阿里。

1981年11月,当王惠生的双脚终于落在阿里那片神圣的土地上的时候,内心感慨万千。他心中那如同火山爆发一样的激情,最终将他从北京“烧”到